恶性高热——麻醉医生的"克星"

现代麻醉学开始于1846年,在麻醉药物的临床应用中,当不同病人使用同一剂量的麻醉药物时,意识消失的时间、苏醒时间、麻醉深度、不良反应的发生率存在较大的个体差异。多年的研究发现,遗传因素是造成个体间药代动力学、药效学反应差异的重要原因。麻醉药物基因组学研究能够为麻醉药物的个体化用药和预防不良反应提供重要依据,提高手术麻醉的安全性。

1960年,一位21岁的澳大利亚男青年拟行骨折手术时,发现其家族中10个亲属死于麻醉或麻醉后,使恶性高热这种现象首次引起全业界关注。

01 定义

恶性高热(Malignant Hyperthermia,MH)是所知的唯一可由常规麻醉用药引起围手术期死亡的遗传性疾病,属于一种亚临床、潜在致死性骨骼肌高代谢反应疾病。患者平时无异常表现,在全麻过程中接触挥发性吸入麻醉药(如氟烷、安氟醚、异氟醚等)和去极化神经肌肉阻滞药(琥珀酰胆碱)后出现骨骼肌强直性收缩,产生大量能量,导致体温持续快速增高。在没有特异性治疗药物的情况下,一般的临床降温措施难以控制体温的增高,最终可导致患者死亡。据文献报道,高强度训练等非药物因素也可诱发MH。

02 流行病学

MH的流行病学资料有限,主要原因包括:难以实施大规模的MH诊断试验;MH易感者接触诱发因素有时并无典型的临床表现;单纯依靠临床表现诊断MH仍有争议;流行病学统计时未能纳人所有MH病例等。 据统计,MH的发病率在西方成人接受麻醉人群中为1/5000-1/(50000-100000)。由于很多人从未接触麻醉药物,因此MH疑似患者的数量可能相对更高。随着近年来全麻手术的日益增多,MH的发病数量呈上升趋势。 在我国,根据1970-2018年间的文献报道,MH整体发生案例呈逐年增加趋势,男性患者明显多于女性,男女比例约为4:1。在欧美地区,MH的初期病死率曾高达90%。

03 发病机制与病因

发病机制

MH是骨骼肌细胞的钙离子调节障碍导致的细胞内钙离子水平异常升高,引起骨骼肌强直收缩、产热增加等高代谢表现,进而发展为多器官功能障碍甚至衰竭。MH易感者的骨骼肌神经肌肉接头功能正常,未发作时肌浆中钙离子浓度也正常。但因其骨骼肌细胞内肌浆网膜上的存在异常,在触发因素的作用下,发生钙离子释放异常增加而不能有效再摄取,导致肌浆内钙离子浓度持续增高,骨骼肌细胞发生强直收缩,其结果为:(1)产热增加导致核心体温急剧增加,并导致呼吸性酸中毒;(2)高代谢状态增加机体氧耗,导致缺氧和代谢性酸中毒;(3)骨骼肌缺血缺氧损伤,发生横纹肌溶解,导致细胞内钾离子和肌红蛋白等释放,高血钾可诱发心律失常,肌红蛋白堵塞肾小管可导致肾功能损害;(4)骨骼肌细胞坏死可诱发机体严重炎症反应,激活凝血系统,导致多器官功能衰竭。

遗传学研究

MH 是常染色体显性遗传病。1990年,与恶性高热相关的RYR1基因被发现。随后大量研究者针对RYR1基因开展了相关研究。研究表明MH与兰尼定受体( RYR1)和CACNA1S基因突变有关,也有研究指出MH 与STAC3基因突变有关。目前,大部分研究主要集中在RYR1基因上,只有少数研究报道 MH 存在 CACNA1S和STAC3基因突变。MH 的病理生理机制主要是异常的骨骼肌兴奋-收缩耦联 (EC)反应导致Ca2+转运失调。而EC由两个部分组成,第一部分是L型Ca2+通道二氢吡啶受体,二氢吡啶受体包含有由 CACNA1S基因编码的Ca2+通道及电压传感 α1亚单位。第二部分是RYR1基因编码的肌浆网膜上的兰尼定受体。此外,有研究证实STAC3基因与 L-型钙通道密切相关且与RYR1基因共同影响着EC反应。

04 临床表现

MH可分为以下4种类型,其中爆发型MH具有典型的临床表现,是临床通常所指的MH。尽管其他类型MH临床表现不典型,但也可因诱发药物的作用时间延长而转变为爆发型MH,应引起足够重视。(1)爆发型多以高碳酸血症为首发症状,特点是在通气量正常或者高于正常的情况下呼气末C02分压仍然持续升高,核心体温急剧升高(可能是早期,也可能是晚期体征,最高可达40丈以上),可同时合并呼吸性和代谢性酸中毒、高钾血症、心动过速、肌肉僵硬。如治疗措施不及时,多数患者在数小时内死于严重酸中毒、高钾血症、顽固性心律失常和循环衰竭。在发病24-36h内,上述症状可能再次发作。(2)咬肌痉挛型使用琥珀酰胆碱后患者出现咬肌僵硬,可能是MH的早期症状。肌酸激酶(CK)可发生变化。3)延迟发作型不常见。可能在全身麻醉结束后才出现,通常在术后1h之内开始。4)单纯横纹肌溶解型一般术后24h内出现,横纹肌溶解的严重程度不能由合并疾病和手术因素来解释。

05 诊断方法

1. 临床诊断

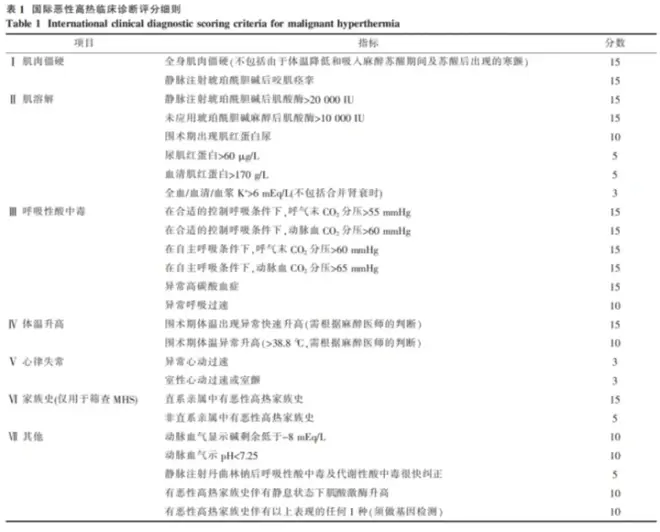

由于难度小,目前国内大多根据临床表现以及血液生化指标作为指导诊断MH。Larach等在1994年制定的 MH 临床表现评分表对于指导 MH 诊断具有指导意义,评分越高,其发生 MH 的可能性越大。临床诊断临床评分量表(CGS)将临床表现分为七大类,分别计分,每一大类仅计1个最高分。CGS为“几乎肯定”就可以临床诊断MH,“较大可能”和“很可能”考虑为MH疑似,对临床诊断MH和MH疑似患者建议应进一步行基因检测。

2. 体外咖啡因-氟烷挛缩实验

目前咖啡因-氟烷收缩试验仍为MH的国际病理学诊断金标准。主要适用于高度怀疑为MH的患者及其直系亲属。 该试验具体操作程序:取患者股四头肌或其他长肌近肌腱部位的肌纤维2~3cm,固定于37℃恒温Krebs液内并持续通人含5%C02的氧气,连接张力传感器和电刺激仪,给予一定电刺激,测定不同浓度氟烷和(或)咖啡因作用下肌肉张力的改变。欧洲MH诊断标准要求氟烷及咖啡因试验均为阳性才诊断为MH易感者,均为阴性时诊断为非MH易感者;如果仅咖啡因试验阳性则诊断为咖啡因型可疑MH;如果仅氟烷试验阳性则诊断为氟烷型可疑MH。北美MH诊断标准则强调氟烷及咖啡因试验中任一试验阳性就诊断为MH易感者,均阴性才诊断为非MH易感者。但咖啡因-氟烷收缩试验具有一定的局限性,试验需要新鲜骨骼肌进行测试,当MH发生时立即实施本试验相对闲难,创伤也较大,活检后必须尽快完成实验。目前在我国仅个别实验室可进行,费用昂贵,无法大规模开展。因此,该试验多用于易感者的筛查和确诊。

3. 基因检测

目前已被国际公认与MH有关的基因是RYR1、CACNA1S基因;有部分研究表明MH与STAC3基因突变有关。分子基因筛查主要用于家族性 MH 相关基因突变史及亲属有过 MH 史的患者,通过采集患者的标本,进行基因筛查。如携带与患者相同的突变即可诊断为MH易感者;如未发现与患者相同的突变也不能排除MH易感者的诊断,尚需要IVCT实验明确诊断。基因技术的进步促使用于诊断MH可疑人群的流程也发生了改变。

4. 改良式微创体内代谢实验

06 预防

对于MH易感者,关键是预防为主,避免MH发作:1. 麻醉前仔细询问; 2. 评估患者对MH的易感性; 3. 避免使用诱发MH的麻醉; 4. 备用和(或)快速采购注射用丹曲林钠; 5. 全身麻醉常规监测呼气末C02分压、体温、ECG、BP和SpO2; 6. 应具备快速进行血气、电解质、肌红蛋白、心肌酶谱等检测仪器的综合服务能力; 7. 麻醉面罩和呼吸回路; 8. 成立以麻醉科为核心的多学科抢救小组; 9. 如果观察到任何MH反应的显著征象,在MH征象最终消失后的12~24h应密切观察患者病情变化;10. 建议MH患者及家属进行实验室筛查及基因检测;11. 随访应特别提醒MH患者及其有血缘关系的所有亲属,如今后接受麻醉,须主动告知麻醉科医师MH家族史。

07 治疗

MH的抢救处理目前,国际公认的MH特效治疗药物为丹曲林钠。由于多种原因,该药物在大多数医院尚未配备。然而,若发现患者出现MH,首先仍应积极获取该药物。 MH高热期缓解后的处理MH患者高热期症状缓解后,应在重症监护病房观察至少24h,以预防复发。治疗过程中应持续监测生命体征和各项血液生化指标。

麻醉引发恶性高热相关的RYR1和CACNA1S基因多重SNP检测试剂

*本试剂仅用于科研,不用于临床诊断。

预期用途:本产品用于体外定性检测与恶性高热易感性相关的两个基因(RYR1、CACNA1S)上的50个单核苷酸多态性(SNP)位点。

样本类型:唾液卡、血液采集卡、已提取的DNA

检测靶点:

适用平台:全自动毛细管电泳仪CE2400、Sanger测序仪T400/T480、3500Dx系列基因分析仪

项目优势:

①检测靶点:多位点同步检测, 覆盖EMHG最新发布的50个引起恶性高热的常见易感位点。

②样本类型:可以为直扩样本(唾液卡或血液采集卡)或已提取的DNA(全血)。其中直扩样本采集后无需提取,可直接加入扩增体系参与反应,且可以在室温长时间保存。

③双重质控:试剂带有pcDNA 内参,用于对 PCR 过程进行监控,以及人基因组 DNA 内参,用于对 DNA 样本质量进行监控。

④结果判读简单:PCR毛细电泳片段分析技术可呈现清晰直观的电泳图谱,分析软件可直接识别特异的SNP位点,无需人工判读。

文献引用

[1] 唐瞻贵,步荣发,郭伟等,口腔医疗中恶性高热临床诊治中国专家共识(2020版)

[2] 郑卓玲, 黄民, 李嘉丽. 麻醉药物及其辅助药物基因组学的研究进展. 中国药理学通报, 2018, 34(8): 1049-1052.