抱起波波沙,一起喊乌拉,从PPD到PPS,二战苏军冲锋枪小史

这篇文章本来是我发在讲武堂上的,今天想不到写啥,所以就自己搬回来,可能有些看官老爷已经阅读过了~

波波沙、伏特加、娜塔莎,这是属于苏军的独特浪漫。军迷圈子喜欢玩梗,而波波沙冲锋枪在苏军梗圈属于镇宅之宝,尤其到二战后期,苏军甚至出现了冲锋枪连的编制。那么冲锋枪是怎么被苏军接受的,又是怎么改进和壮大的?

咱们知道冲锋枪的出现起源于一战后期,当时德国人被封锁得不行,为了赶快突破堑壕战的僵局。给风暴突击队配上了采用自由枪机原理、开膛待击的MP18冲锋枪,希望凭借这种高火力、便携的单兵武器让前锋像尖刀一样刺入敌军堑壕阵地,打开缺口,继而扩大战果。不过结果大家都知道,德国人输了,但冲锋枪这种新式武器的概念传开了,一战后,各国都或多或少地开始研发这种单兵武器,苏联自然也不例外。

不过苏联冲锋枪研制时间较晚,毕竟十月革命之后俄国就陷入了混乱,等到苏联政府把内外整顿的差不多已经是1925年。当年10月27日,红军装备委员会指出:“认为有必要为初级和中级指挥官配发冲锋枪,而高级指挥官则配发纳甘转轮”。既然命令下达,那么当时包括托卡列夫、捷格加廖夫、柯罗温、普里卢茨克在内的各个苏联轻武器大佬都参与到了冲锋枪的研制工作中,其中托卡列夫是主要负责人。

图为托卡列夫M1927型冲锋枪,PPT-27

很快,托卡列夫交出了自己的设计,这是一种简单的自由枪机式冲锋枪,发射7.62x38R纳甘转轮手枪弹。它长得有点类似于费德洛夫1916自动步枪,这或许是托卡列夫早年参与过费德洛夫步枪研发的缘故。不过很明显,纳甘转轮弹是一种埋头凸缘弹,非常不适合自动武器使用,所以苏联就安排托卡列夫先去整个适合自动武器使用的手枪弹,这冲锋枪的研制工作就拉下了,然后捷格加廖夫出现了。

当时正值1929年,捷格加廖夫已经完成了DP28转盘机枪的设计,接手冲锋枪的任务之后自然也加了点自己特色,当时它拿出来的冲锋枪原型是这样的...

PPD1929,恩,这很大盘鸡

这冲锋枪使用的是7.63x25mm毛瑟手枪弹,弹容量42发,采用了延迟后坐的半自由枪机。红军在1930年6月对其进行了测试。但并不满意,他们罗列了诸如枪太重、射速太高、尺寸太大、不方便在装载弹盘的情况下携行、扳机迟钝等15条问题,这把捷格加廖夫给打击的。

到1931年,捷格加廖夫干脆就推翻重来,借鉴了当时市面上比较成熟的施迈瑟MP28而设计了PPD1931。

这货到时有点冲锋枪模样了,25发弹匣,采用托卡列夫刚设计的7.62x25mm手枪弹。自由枪机原理,而且在1931年的测试中,它击败了托卡列夫、柯罗温的设计,获得了进一步改进的资金,再经过三年的打磨,PPD34冲锋枪正式问世。

1935年,苏军在纸面上将PPD34作为士官突击武器以及连军官的自卫武器,但实质上产量非常低,1934年产了44支,1935年产了23支,1936年产了911支,1937年产了1291支,1938年产了1115支,可以说当时苏军还没认识到冲锋枪这玩意到底该用来干啥。这或许和他们在一战时没吃过MP18的亏有关,因此在1939年之前的PPD多数是装备给内务人民委员会以及边防警卫使用。

这里得多扯一嘴的是,在1938年,捷格加廖夫对PPD进行了一次改进。主要是对弹匣的强度和通用性进行了优化,微改动了照门等等。这批被称之为PPD34/38

图中的是PPD34/38,但其实38年的PPD并没有弹鼓,只有25发弹匣

1939年2月,由于PPD大量的铣削件造起来费时不说,成本还相当昂贵,因此苏军叫停了冲锋枪的生产线,将产能投入到SVT38半自动步枪上,但9个月后,苏芬战争开打,苏军高层感觉自己被打脸了。

图为二战苏军各轻武器成本

1939年12月,苏军开始攻打芬兰边界的曼纳海姆防线。复杂的山林、狭长的湖泊让苏军进攻受阻,而熟悉地形的芬军经常会有携带索米冲锋枪的突击小队扰袭苏军。苏军却因为没有足够的自动武器而屡屡陷入被动。当时前线传回的报告就是,最起码要为步兵连的每个班都配备一支类似索米一样的冲锋枪!

1940年1月,苏军紧急重新启动PPD的生产线,由于战时紧急,斯大林还特别派了内务部的去厂里监工,并写了一封信给厂长,表示如果不能按时完成生产任务,内务部的就会枪毙那些磨洋工的小布尔乔亚。

图为1942年,继续战争中的芬军,左右两人拿的都是从苏军手上缴获的PPD34/38。

而此时捷格加廖夫也开始针对PPD34/38的反馈报告开始进行再一次的改进。包括为PPD设计了一种类似索米,但弹容量高达73发的弹鼓(索米为70发),将枪管散热孔从45个减少到15个。再后来干脆取消了原本的弹匣井,直接将下机匣开槽,专为弹鼓供弹而设计,弹鼓也从73发变成了71发(因为少了个供弹井),1940年3月1日,PPD40开始大批量生产,当年就制造了81118支。

下图是PPD34到PPD40的改进,最明显的区别在于弹匣井和散热孔。如果说34/38的73发弹鼓只是苏军对泼水疗法的一种兼容和妥协,那PPD40就彻底放飞了自我(开放式弹匣井不适合用原版的25发弹匣)

话再说回来,苏芬战争让苏联人意识到了冲锋枪的必要性,但PPD40的大量铣削件加工起来还是费事,难以大规模量产。因此苏芬战争结束后,红军装备委员会发了新指令,要求研制一款性能和PPD40类似,但需要大量缩短机加工的时间的简化版冲锋枪。换个说法就是得用大量冲压件来替代原先的铣削件。到1940年夏末,什帕金提交了自己的设计,也就是我们熟知的波波沙,PPSh-41。它将冲锋枪的工时从原来的13.7个小时降到了5.6个小时。

到1940年12月,PPsh-41正式投产,但PPD-40的制造还没停下来。因为铣削件虽然费工,但小作坊也能生产,而PPsh-41的冲压件就不是小作坊能玩得转的。

到1941年4月,苏军发了一个理想中的步兵班配置如下图

11人的标准步兵班里有8支SVT40半自动,一挺DP轻机枪,两支PPD40冲锋枪。但很明显,这种豪华配置只是个理想,到1941年6月德军发动巴巴罗萨行动时,苏军步兵班还是丐版装备......(下图)

图中的PPD也有可能是DP28轻机枪,主要看这个步兵班到底是负责冲锋的还是掩护的,但也有时候是啥自动武器都没,清一水的大栓,也有时候压根连枪都配不齐,因为早期德军攻势太猛,动员起来的新兵可能都等不到后方武器运抵。

言归正传,虽然1941年PPSh41已经开始生产,但产量还没上去,真正大规模投产得到1942年第二季度。而下图这种班长PPD+DP轻机枪手的配置是1941年12月,德军攻势受阻之后才开始普及。

到1942年中期,PPsh-41才开始取代PPD-40成为苏军手上的主要冲锋枪,但这并不是说PPD就不产了。之前谈到过,PPD的铣削件加工比较费时间,但PPSh的冲压件需要大型工厂才能玩得转,这对于一些小工厂,尤其是像列宁格勒这种被围困的城市而言,各个小作坊都需要死命造武器,因此PPD依旧在产。下图是当时列宁格勒的两个小女生尼娜·尼古拉耶娃和瓦利亚·沃尔科娃在围困期间组装PPD40冲锋枪。

咱们通常认为PPsh-41是一种非常简单廉价的武器,其实这不太准确。它肯定比PPD要廉价简单,但和二战时期涌现的一票“二代”冲锋枪比起来,还是显得比较复杂。

这里顺便提一嘴,一代冲锋枪是指MP18、汤姆逊、PPD、索米这种铣削机匣,木质枪身,工艺精湛但成本高昂、加工费时的冲锋枪。二代冲锋枪则是以MP40、斯登、M3黄油冲锋枪为代表,大量采用冲压件、无木质部件、保险简陋、一般采用金属折叠枪托的冲锋枪。

波波沙虽然符合冲压件这个条件,但更多的结构还是比同时期那些二代冲锋枪要扎实。比方说木质枪身和枪托的加工就比冲压铁板和铁丝枪托来的费时。下图中显示的是PPSh-41的两处保险,而且这个充当拉机柄的保险扣还能够插进去锁住。

真正的便宜货,比如斯登的保险其实就是把拉机柄简单的挂在机匣的凹槽里头...这如果插着弹匣,这拉机柄又不小心在衣服上一钩,场面就很尴尬了(走火)。德军的MP38和早期MP40也有这个毛病,直到1942年才设计了拉机柄保险扣。

再者,PPSh-41是有快慢机的,在扳机前方。往后拨就是全自动,往前是半自动,而当时那票MP40、斯登、M3之类的都没有快慢机,只能全自动。但好在他们射速普遍在500发/分以下,多练练手指头还是能打出单点的,PPSh-41这种1000发/分的射速想光靠手指头打单发除非是加藤鹰的嫡传徒弟。

PPSh-41的弹鼓和PPD-40一样都是71发, 但这两还是不一样的,尤其是供弹口这儿。正常来说PPSh-41的弹鼓还是可靠的,不过战时工业往往不能像平常一样保证质量,尤其是弹鼓这玩意本身结构复杂,容易出故障,你就这么想,现代武器用弹鼓的都越来越少,要不弹匣要不弹链盒,可想而知在二战那会弹鼓是多么金贵的东西。

弹鼓除了昂贵,就当时而言还存在备用弹鼓携带不便,不同批次的枪和弹鼓无法兼容等情况,因此在1942年2月,苏联批准制造了35发的弹匣。由于PPSh-41是开放式的弹匣井,因此弹匣顶部还特意增大以便于固定。当年一个苏军冲锋枪兵的标配是两个弹鼓包+一个三联装弹匣包。

到1942年7月,PPSh-41的产能已经跟上,苏军的步兵班也从原先的11人改成9人,虽然依旧是每个班一支冲锋枪的编制,但冲锋枪在步兵中的比例上升了。

不过这时候还是有个问题,前面说到,PPSh-41虽然经过简化,但它依旧算不上是二代冲锋枪,撑死算是1.5代,到1942年春季,苏军装备委员会就要求研制一款更为简化的冲锋枪。这便是PPS-43,设计师是苏达耶夫。

更多的冲压件,更少的零件数,快慢机?不存在的;木质件?要那费事的玩意干啥;弹鼓?忘了它吧,冲压弹匣多香;虽然PPS看起来破破烂烂的,但工时比PPSh-41降了一倍多,爆兵流首选。而且咱们可以发现PPS的机匣特别长,这估摸是从MP40上学了一些经验,长机匣有助于延长枪机后坐行程,降低后坐力。

PPS在1942年定型试产,1943年开始量产,这时候苏军恐怖的冲锋枪海已经快出现了。

1943年中旬,标准苏军9人步兵班里中是两支PPSh-41或者PPS-43

但步兵连里头出现了冲锋枪排...

每个冲锋枪排下辖两个轻型冲锋枪班和两个重型冲锋枪班,他们的配置是这样的

轻型↑

重型↑

我似乎看到了德军搂着98K在堑壕里发抖。

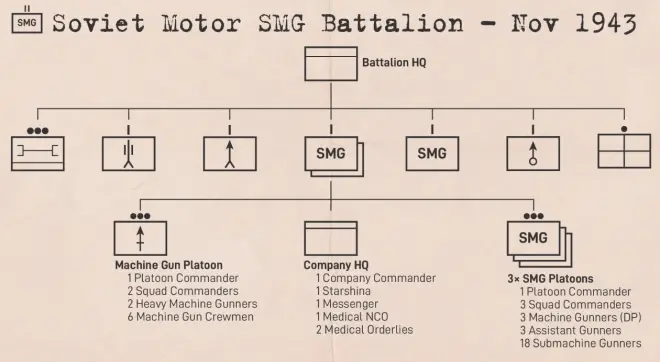

这还没完,苏军最有代表性的就是坦克旅下辖的摩托化冲锋枪——营!除了营部和一些辅助编制外,冲锋枪营下辖三个冲锋枪连,普通的两个冲锋枪连坐卡车。但还有个冲锋枪连坐坦克(就是堂主常说的人肉复合装甲……)。

可以这么说吧,这票拿着PPS/PPSh,高呼着乌拉从坦克上蹦下来的大头兵才是苏军最有识别度,也是最精髓的部分。也是很多德军最后看到的一幕...

也许有人会问,这种整排甚至整连、整营的冲锋枪虽然火力猛,但射程是不是有点问题?咱们这得分两点说。

即便是冲锋枪营也不是独立作战的,而是依附于坦克旅。各种粗黑长管子+车载机枪,远程重火力完全没压力。他们是摩托化/机械化步兵,接战距离很近,PPSh这种200米射程够用了。普通步兵连里的冲锋枪排也有其他步枪排或者武器排(迫击炮、重机枪)作为远程火力支援,所以真不用担心射程问题。毕竟打仗打的是一个多兵种体系融合。

咱们老觉得苏军武器装备简陋,其实PPSh真不简陋。虽然木托比较费工,但木托很稳,尤其是打单发非常准,比MP40好很多。再者,7.62x25mm托卡列夫弹的弹道比9x19mm帕拉贝鲁姆弹出色,弹道更低伸平直,初速更高,射程也就更远。

值得一提的是,PPSh41的弹匣和PPS不一样,虽然都是35发,但前者是双排单进,大头。后者是双排双进,结构也简单,毕竟PPS有自己的弹匣井,而且握持起来很牢固。PPS的射速也降到了600-700发/分,便于操控。折叠枪托也更适合机械化步兵、伞兵、装甲兵使用。

等到战后,PPSh/PPS也许多国家采用,比方咱们就在1950年夏,以PPSh-41为原型,仿制成功了50式冲锋枪,参加了抗美援朝。但PPSh的重量太大,射速也太高,可控性差。因此在1951年,咱们绝对开始测绘仿制较为简单轻便的PPS,这后来成了54式冲锋枪。

雷锋同志照片中手持的就是54式,注意它只有25发弹匣而非苏联的35发。

总的来说,咱们可以把苏联冲锋枪分为1927-1939年的摸索期,40-42年成长期,43-45年的成熟期,战后的衰退期这4个阶段。

早期冲锋枪和大家一样都在摸索,而且由于一次大战时,沙俄在1917年停战,因此没吃过冲锋枪的苦头,所以尚不知道这种单兵自动武器的正确使用方A法。直到苏芬战争开打之后,被芬兰人的索米教做人,才意识到自动武器的重要性,于是开始爆产量,并将铣削件为主的PPD改为冲压件的PPSh。到43年,苏军意识到PPSh简化的不够完善,木质枪托和弹鼓依旧是限制产能的关键,于是PPS出现,第二代冲锋枪成型。但冲锋枪的辉煌即将过去,它再优秀,发射的也只是手枪弹。1943年,苏联的7.62x41mm中间威力步枪弹问世,1945年,SKS问世,1946年,AK47的原型问世。冲锋枪也逐渐从主力装备慢慢边缘化,到现在,常规部队里几乎已经看不到冲锋枪的影子,只有在警用执法、特战自卫等领域慢慢等着消亡。