太原开化村北齐洞室墓发掘简报

太原开化村北齐洞室墓发掘简报

选自《考古与文物》2006年02期,山西省考古研究所、太原市文物考古研究所、晋源区文物旅游局

2002年11月下旬至2003年3月上旬,为配合太原市西北外环过境高速公路的建设,省、市、区文物部门联合组队,对太原市晋源区罗城镇开化村以北的山前坡地进行了田野考古发掘,出土汉代以降的古墓葬一批,其中有北齐时期的生土洞室墓若干座。编号TM85墓葬形制尚好、随葬器物完整;UM93为迁出后的墓穴遗存,伴出一块北周纪年的石碑,应当予以介绍。

—、TM85

1.墓葬形制

该墓为生土单洞室墓,位于现代回填后的平整阶梯块地。发掘时,曾在墓位上方的垫土层中发现一块北齐纪年石碑:长扁体状石条长0.9、宽0.38、厚0.15米,为沉积的砂石质地页岩,石体中赭红色条状层十分清晰。其毛石坯的上半截端头被凿作椭圆形的琬首,在磨制平整的碑面上阴刻魏书:“大齐天统二年'二月廿九日北’显州故都督稿贵荣铭记之也”(图一;图七,1)。

于地表耕土与回填垫土层(厚约1米)下,发现斜坡墓道的开口,长8、宽1.1米。坡道底部有不规则的脚窝,至墓室进洞口处,距地面深5.7米。生土洞口内进0.9、高2米,以河卵石块密实封堵。洞室墓坐东向西,方位角270度。洞内的顶部塌落,墓室已淤塞盈积,遂作大揭顶式发掘出土,清理后的墓室平面呈圆角长方形,在墓壁的下部遗存有细泥涂抹层,长3.2、宽2.83米。墓室内四周壁的拐角处上部残留有少许的斜坡收束状,可能是为四面坡的覆斗形洞室顶,存高不详(图二;图三,下)。

墓室中部放置着的棺椁葬具皆已朽蚀不存;从遗留的朽木灰痕及其两端遗存的锈蚀铁环(未见椁底板痕迹)来分析,墓内原有覆围棺木的椁厢侧立板和椁厢盖板。其内的棺木痕迹正合于墓底的长方形生土坑,坑长2.08,墓向西端宽0.72、东端宽0.54米,深0.4米。棺内的一具遗骸已腐朽成粉末状,不能清理出成形的尸骨状态;从残留在西端的牙齿来看,墓主人的头颅朝向西方。即原来的棺厢坐落在中空的椁厢(无底板)之墓室底部的生土浅坑内,棺椁西端外侧与洞室口封石之间,放置着随葬的组合器物(图三,上)。

2.出土遗物

该墓室内出土遗物有正对着洞口的一合墓志石,其两侧放置有镇墓兽、镇墓武士俑各1件,其间散落些许陶质的仿生活用冥器。从岀土遗迹分析,椁盖板的西端上原来摆放着三只陶碗,由于进水漂浮而淤积在椁外西南角。

墓志M85:l青石质,近方形,边长50-53、厚18厘米。志盖为四刹坡盖顶,面上阴刻篆书:“齐故都督窦公墓誌铭”。志石平面磨光,隐约有方格界线,凿21行魏碑书体(图四,图五)。其志文见附录。

镇墓兽2件。皆为烧后彩绘的灰陶。M85:2虎头高昂作觥牙咆哮状,前爪直立,后肢蹲坐卷尾状,背上立三束鬃毛。高31厘米(图六,左;图七,4)。

M85:3人首兽身亦作蹲坐样,面目庄重,头顶圆头盔附尖悚角,脊上竖三撮鬃鬣。高32.5厘米(图六,右;图七,3)0

镇墓武士俑2件。形制相同,制陶表面有涂色。其中的1件M85:5,头戴圆顶中脊起楞有护耳的兜套,双肩披革甲,胸背各护两圆形明光铠;腰间系带,穿长缚裤蹬圆头靴。右手中有孔洞作持物状,左掌分指按住竖立的狮面盾牌。高43.5厘米(图八,图七,2)。

陶罐1件。M85:6圆唇斜外侈口沿,短颈,鼓肩腹,平底。肩部装饰有两道弦纹,其内刻划连续波纹。口径21、高38厘米,最大腹径32厘米(图九,1)。

陶细颈瓶1件。M85:7外侈平折口沿,长颈溜斜肩,收圆腹,平底。口径9、高23厘米(图九,4)。

陶广肩瓶1件。M85:8圆唇小口沿,短束颈,鼓平肩,内收腹,大平底。口径3.5、高16.5厘米(图九,2)o

陶厕1件。M85:9立体方形,一角有内折的出入口,平底。见方10.5厘米(图九,3;图一O,4)。其中存一身着交领宽袖上襦、红色裤圆头鞋的女侍俑身;另有一分束双髻的女俑头。因俑头不能正好粘合在俑身的脖颈残缺处,未作勉强苟合。女俑身高15厘米(图一一,2);女俑头形象完全相同于“太原贺拔昌墓”出土的女侍俑。

陶磨1件。M85:10上磨盘面凸鼓,有环形突楞的投料口;下圆磨台中空,台边上卷。高11.5厘米(图—*O,5;图一二,6)0

陶碓1件。M85U1杵板上有一圆形突楞的臼孔,另端竖立两弯曲的碓架。高11厘米(图一O,3;图一—,1)o

陶井1件M85:12立体方形筒,无底,上有四根互交角叉的宽平井栏。口径 7、高 4.5 厘米(图一O,6;图一一,3)。

陶灶 1 件。M85∶13 阶梯状的挡火墙,辟有拱形灶门,连体灶台上设烟肉、炊釜。高 13.5 厘米(图一〇,1、2;图一一,4)。

陶碗 3 件。M85∶14-16 形制相近,大小略异。

附录(墓志文)∶大齐天保十年岁次己卯十月乙贡朝十三日丁而故糖骑大将军直齐都督轵开镇城嘱朱箱窦兴/洛扶风槐里人也武州公之孙太府少卿之子其/先周之苗裔郑桓窦公之後若其悬米滥口之源/命氐锡珪之绪八袭九城之业五(衢)四照之华故/以刊籍甚於玉纪编(体)烈於全丹者矣(冠)□重世/衣缨相袭公感天地淳粹应□浊之精河目挺徵渊/角表相曰自绮纨若如机颖舶奇捨李见异陈梅/体口则之清通兼口冲之简要孝实行本忠为令/德养躬和乐敬极心颊推疾用忧深被成於鳞羽/丧则致哀缠於松柏若如贵博不持章句公拔迹/投躯屡拯国命自性为原佥然声著积圣开原群/才咎选世居扶风之美垣公性好浮沈意尚深静/自兄及弟涅纶十室姑妹姊姨绵延皇戚公可谓/寒牌之织实俭家之黍稷方当入赘龙庭飞理上/级何悟霜降石苗飘残未实故以镌石(永)垂不朽/其铭曰

凤典发祥龙图兆庆同兹玉()握彼金镜四时凿/期七百传命我君应运唯神降祉公侯子孙必复/其始历夭成曜纪地为里唯兄及弟穆穆汪汪如/何哲人永寝幽堂”

二、TM93

1.墓葬形制

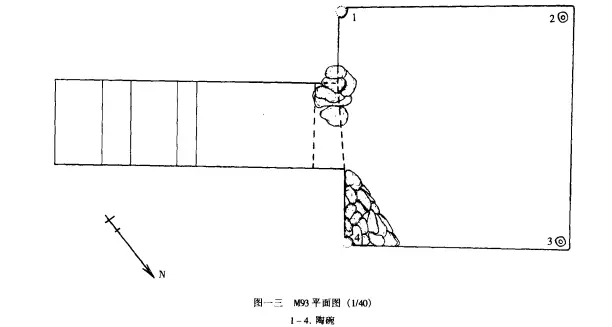

该墓为斜坡墓道单洞室墓,坐西向东,方位角130度。墓道开口处长3.16.宽0.9米,其上方覆盖着2米厚的耕土和垫土层,下至墓室底深3米,坡道上存有脚窝。在其回填的墓土上部出土一块石碑。墓室内因浸水而顶部坍塌、洞穴淤积;其平面呈梯形,近洞室口处略窄,长2.5、宽约2.6米;可能为四坡覆斗形,高度不详。洞室内未见骨骸遗迹,亦未见棺木灰痕。仅在洞室的四隅处各放一只陶碗,其中二碗高置在近墓洞口两侧壁角落的突壇上。洞室进口处的原有封堵石块已被搬到一旁堆垒(图一三,一四),判断其遗存是人为的迁出遗骨(以另葬)之后的空留墓穴。

2.出土遗物

石碑1合。长方形扁体的砂岩石坯上半截凿平,上面阴刻:“建德二年九/月六日故人高/(伙)图仁碑/铭终始记”。高0.57、宽0.35、厚0.15米(图一五)。

陶碗4件。形制相同,依其大小分为两种。皆尖唇敞口,垂壁深腹,实心圈足外撇,有内旋凹坑。M93:l大碗口径14、高8.5厘米(图一二,5)0 M93:3小碗口径9.3、高6.4厘米(图一二,4)。

三、结语

TM85斜坡墓道生土洞室墓内随葬有墓志,明确为北齐“天保十年”之遗存,墓主人单姓窦,曾任职骤骑大将军,是北齐政权中的一般官吏。因此在该墓位置上部的回填扰土中,发现的那一块北齐“天统二年”的石碑,当是另墓的遗物因现代平整土地而移动至此。该洞室墓内壁外弧,涂抹细泥,又成覆斗形顶;棺厢置于洞室底部生土坑内,应为彼时的地方葬俗。墓内的随葬器物,组合简单,形制精当,做工亦甚好。

TM93的“迁出葬”洞室墓,其出土石碑刻铭的“建德二年”(公元573年)系北周王朝的年号,那时候晋阳地域还是北齐王朝的治地。据史载北周武帝于“建德五年”(公元576年、北齐武平七年)在平阳大破齐军,北齐后主还逃回晋阳,改元“隆化”。继而周军又破晋阳,再进兵向邺,于次年亡齐。抑或其石碑是旁处顺便移动于此?然北周纪年的石碑不当立于同时期的北齐治地上。因其发现于墓道开口下、考古叠压关系下的墓土中,加之该墓是将遗骸迁出后遗留的空穴,据此判断其石碑可能是后人的追忆,做为“铭终始记”,却也是少见的墓葬资料。

撰文:商彤流 周健 李爱国 张红旗

摄影绘图:商彤流 孙先徒