日本国有铁道旧性能电车(17)——50系

本文因编辑原因,字体混杂。对阅读带来不便,请谅解。

50系電車是1934年到1943年鉄道省将木造電車以鋼体化改造的名义制造的,車体長17米3门长座椅的旧形電车。

本形式包含三等制御電動車モハ50形(50001 - 50132)、三等制御車クハ65形(65001 - 65221)、三等付随車サハ75形(75001 - 75021),共3形式374辆。

登場

1923年以后製造的木造電車(デハ63100系)车龄尚浅,但是車体已极度松弛。当局果断选择新制钢制车体,流用电气品。

電機部品占総価格的50%。

台枠、台車再利用的情况下、鋼体化依然较为经济。

構造

車体

モハ10形、クハ15形、クハ17形、サロ18形、サハ25形、サハ26形台枠框长为16m。将木造車体和台枠分开,台枠以下的電気品,台車,座席,電灯、门机流用,新制半鋼製車体。車体以当時標準的モハ33形为标准。

鋼板屋根和張上雨樋、通風器配列、埋込式前照灯等诸类细节,与同时期的新製車一样,不断更改。后期车有一部分变为半流型,车体异常平滑。

因为流用旧車体部品,車内灯、客用门、貫通门的形态、戸袋的方向之类细节在車両之间差异很大。

主要機器

台車

台車是球山形鋼側梁使用、軸距2,450mm釣合梁式台車,車輪径910mm的DT10和車輪径860mm的TR11。

主電動機

大致上是MT7A(日立)・MT9A(芝浦)・MT10A(東洋)・MT12A(メトロポリタン)・MT13A(三菱)・MT14A(奥村)几类电机混用。

二战后,除了一部分MT7A以外,其他全部换成了同級後継機MT15B・MT15C。

制御器

電動車全車装备“CS5電磁空気カム軸接触器式総括制御器”。主幹制御器是鉄道省標準的MC1A。

刹车

装备鉄道省標準的“AE電磁自動空気ブレーキ”和“手ブレーキ”,采用踏面制动。

基本形式

モハ50形、クハ65形、サハ75形。

モハ50形

モハ50形是本系列基幹型制御電動車。原型车是デハ63100形的モハ10形(1代)。

クハ65形

クハ65形是制御車。原型车是広幅木造車デハ63100系中的クハ15形和クハ17形、サハ26形、サロ18形。还有中幅木造車デハ33500系中的サハ25形。

三段窓試作車

1942年,为了改善車内通風。中段固定,上段・下段改为上昇窗。三段窗在1944年製的モハ63形上被普及。

付随車代用車

戦中落成的一部分车,因为電装品不足,運転台機器没有装備,作为付随車代用。

サハ75形

サハ75形是本系列的三等付随車。原型车是サハ26形和サハ25形。

両開门試作車

1941年製作的75021是省電第一次使用両開门。门幅变大为1300mm。门的構造上動作不圆滑。両開门车一辆也行不成气候 。結局戦災廃车。

戦災廃車

本系列战灾重建废车モハ50形25両,クハ65形55両,サハ75形6両,共計86辆。

制御車、付随車代用

モハ50形中的4両在1949年,正式编入クハ65形(250番台)。本系列时1948年到1951年運転台機器撤去,付随車代用而登场的 。

クハ65形をクハ77形に改造

1949年9月1日平井駅落雷失火的65127, 65129,在1951年4月 - 5月名古屋工場更新修繕时,改造为飯田線快速用2门車クハ77形(77051, 77053)。

1953年車両形式称号規程改正による変更

モハ11形

モハ11形是車体長17m級3门长座椅单運転台的制御電動车。モハ50形、モハ30形、モハ31形、モハ33形被编入モハ11形。

クハ16形・クロハ16形

クハ16形是車体長17m級3门长座椅单運転台的三等制御車。クハ38形和クハ65形被编入。半室二等車クロハ16形也被区分。

サハ17形

サハ17形是、車体長17m級3门长座椅的三等付随車。サハ36形、サハ39形和サハ75形被编入サハ17形。本系列中被编入的是サハ75形。

之後的状況

厕所加装改造車

1956年到1962年,長距離運用的飯田線、身延線、仙石線用クハ16型加装厕所。厕所在助士席側後。仙石線车的车窗,下部固定,上部向内折叠。

二等車廃止和改番

1957年6月,東京的国電線区除了東海道線和横須賀線廃止连接2等车。中央線,京浜東北线使用的クロハ16形,設備没有变更,直接作为三等車代用。クハ16形編入された。之後,運転室後設置了長540mm的座席。二等室和三等室之间的隔板撤去。クロハ16形在更新修繕II施行时比クハ16形(400番台)屋顶上少了通風器1个。

モハ12形改造

1958年3月,11469为了在大井工場入換,增设運転台。改称モハ12形(12030)。

1957年10月和1958年2月,幡生工場给可部線(750V)改造了11480和11481。12031は的既設側前面改为非貫通式。

1959年形式称号規程改正による変化

モハ11形改为クモハ11形、モハ12形改为クモハ12形、モニ13形改为クモニ13形。

同時鋼製事業用車改成クモル24形。

配給車改造

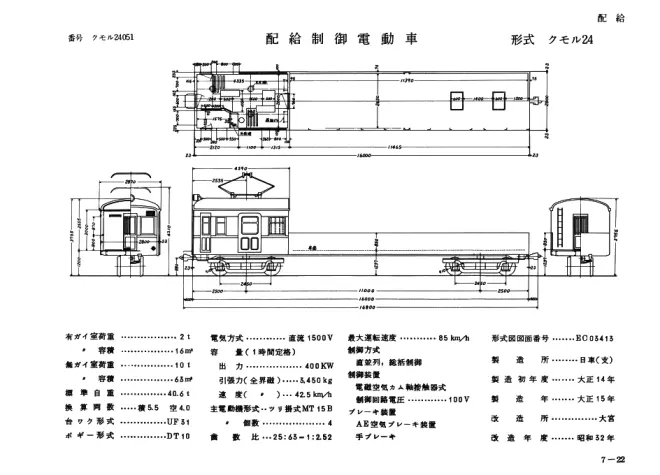

为了替代老朽的木製配給車モル4100形,1958年5月、クモハ11417改造为配給車。1959年6月実施的改番中,改为クモル24形,车号クモル24051。

1964年,クモハ11424和クモハ11459,2両在吹田工場追加改造为クモル24形。

本系列的クモニ13形中,2両被改造为両運転台式配給車クモル23形。1961年9月、クモニ13027在豊川分工場改造为クモル23050。本车前面窗改为类似EH10形的H橡胶支持的2枚窓。

牽引車改造

東京圏的通勤線区17m車撤退后,車両基地内の入換和本線上試運転和回送开始需要牵引车。クモハ11形中的3両改造为クモヤ22形,从22150开始编号。

22150号车增设了後位運転台,为非貫通型。并加装了新性能電車用制御機器。

22151, 22152号车,前面是H橡胶支持3枚連続窓。

1970年1月,車両基地牽引車代用的クモニ13形3両,正式编入事業用車。被牽引車仅限于旧性能車。

救援車改造

本系列的5両クハ16形改造为救援車クエ28型。配置線区对应改造,每辆车都不尽相同。

クハニ19形的制定

クハ16形一部分,在仙石線和飯田線运用的,在1952年在運転台後追加荷物室。1959年12月改称クハニ19形。

特殊車

警戒色試験車

1959年,無人踏切很多的鶴見線使用的クモハ11509,在前面窗下刷上夜光塗料。

近代化改造車

1960年6月,南武線武蔵溝口駅,与入換機関車衝突大破的クモハ11456,在大井工場復旧时,戸袋窓变为H橡胶支持。

霜取り用パンタグラフ増設車

大糸線上冬季架線结霜,首班電車的受电弓有破損。1961年12月長野工場在クハ16414前端屋顶上増設受电弓。同車的通風器原来是8個。

電源車改造

1963年夏、房総線区臨時準急“汐风”使用153系。为了开进非電化区間,電車側需要電源車和連結器変換用的控車。クハ16527作为发电车装载了柴油発電機。1964年夏、80系臨時準急「白浜」運転时,電源車由クハ16484改造。

廃車

本系列収容力小,走行機器老朽。地方转出后,在仙石線、南武線、青梅線、大糸線、身延線、飯田線、富山港線、福塩線、可部線、宇部線・小野田線使用。営業用车在1970年代前半退役。事業用配給車クモル23形和救援車クエ28形残存到1985年。