二打榆林为何失利?彭老总查原因:俘虏兵太多!比例达七成

作者:我看行历史

1947年11月上旬,彭老总在分析西北野战军二打榆林为何不能取胜的原因时,一个让他寝食不安的重大发现,突然出现自己的脑海中。

什么重大发现呢?

彭总

用彭老总的话说,当时整个西北野战军,是“俘虏兵人多,解放区来的新兵人少”。

原来,从1947年3月我军在西华池打了一仗开始算起,在九个月内连续作战中,部队没有补充多少解放区来的新兵,反倒是大批从蒋军中俘虏的人员补充了进来。

当时在整个西北野战军中,俘虏兵所占比例快速上升。据不完全统计,在部队中,俘虏兵一般比例就高达70%以上,有的团、营、连甚至达到80%以上。

这些俘虏兵有一个称呼——“解放战士”。而解放战士也是我军当时重要的兵员来源,特别是无线电、炮兵、海军、空军等技术军兵种的力量,有相当一部分来自解放战士和起义部队。

在西北野战军,解放战士的加入极大地增加了作战力量,但过于的解放战士比例,也带来一些麻烦,让人始料不及。

余秋里将军

据独臂将军余秋里事后回忆,他们的部队在山西卓资打了一仗后,补充了一批“解放战士”。这些解放战士刚来时,还自命不凡,说解放军打仗不正规,总是喜欢偷偷摸摸地干。真要是堂堂正正地打,还指不定谁俘虏谁呢?

我军二打榆林未胜,余秋里向彭老总汇报工作时,指出部队里的解放战士存在的现实问题,概括来说,主要有四个方面:

一是打仗像候鸟,临阵总想跑;二是牢骚一箩筐,见人总是吵;三是纪律当儿戏,说啥都不听;四是私搞小圈子,总想拉人跑。

听到这里,彭老总变得忧心忡忡起来,他认为,“如果有变节的蒋军军官混在里面,与一批俘虏兵串通一气的话,那什么事情都是有可能发生的”。

我军押解被俘人员

后来的事实证明,彭老总的担心并非杞人忧天,确实有一批蒋军军官当了俘虏后并不甘心,千方百计想拉着队伍,想重返敌军阵营。

面对问题很多的“俘虏兵”,彭老总和余秋里当然不会束手无策。俗话说得好,只要思想不懒惰,办法总比问题多!针对“俘虏兵”存在的四个方面的问题,在总结“诉苦”工作经验的基础上,根据主席提出的关于“要让广大干部战士彻底认清,蒋军和地主盘剥压榨人民的本来面目,自觉地拿起武器与蒋军作斗争”的指示精神,1947年这个寒冷的冬天,整个西北野战军上上下下,热火朝天地开展“诉苦三查”整训教育活动。

“诉苦三查”具体是怎么做的呢?

先说“诉苦”,这里包括两个方面,一是被蒋军抓壮丁的苦。

这就不用多说了,蒋军的士兵大多是被抓壮丁来的,对每一个被抓壮丁的穷苦人家来说,都有说不完血泪史。

就算是有钱的人家,可以每年花钱暂时免除被抓壮丁之苦,但如果有一年你拿不出钱来的话,不仅照样被抓壮丁,而且那些抓壮丁的保长,非要把你的家里折腾得家徒四壁,油水榨干为止。通过诉苦,很多“俘虏兵”明白了自己悲惨命运的源头在哪里。

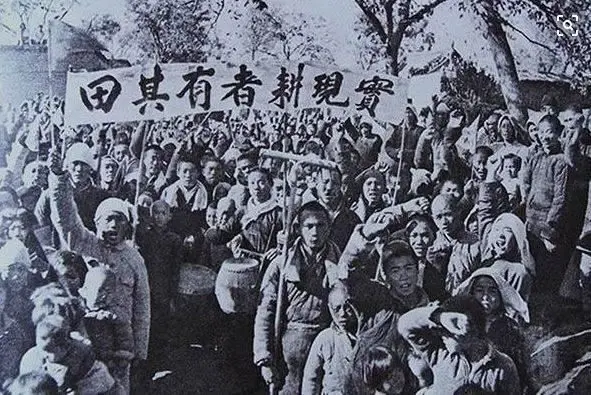

斗地主

二是清算地主的账。

打土豪分田地,是我军早在红军时代,就已经确立的一条原则,深受穷苦百姓拥护,但蒋军向来是保护地主的利益,这是为什么呢?

西北野战军358旅716团的战士张学成,别开生面地举办了一次清算地主账的公开课,为干部战士指点迷津。

张学成回忆自己给地主当长工时,被地主盘剥的事情,开始清算地主的账。张学成和另一个长工给地主种了14墒地,一年产粮98石;除去种子、耕牛开销,他们每人一年的工钱只够买7升米。辛辛苦苦干了一年,被地主盘剥12石8斗米,干三年就是38石十斗米。那么38石十斗米,相当于今天多少斤粮食呢?

如果按清末民初1升米等于2000克,10升米等于1斗米计算的话,张学成给地主当长工三年被盘剥粮食,竟达到7608公斤之多。

就算按照网上流行的一种最低标准来计算,1石粮食=120斤计算的话,38石4斗米也有2300公斤。

今天我们每个人如按每天最高五公斤粮食计算的话,张学成给打地主打工三年克扣粮食,即便按最低标准计算,也能吃上一年以上。

在上世纪八十年代,小学语文有篇课文《粜米》,让我们知道旧社会的米行老板,是怎样盘剥种粮丰收农民的。其实在当时那个年代,地主盘剥长工的手段,也跟米行老板一样花样百出。青黄不接放高利贷,利滚利,息生息,长工根本还不起。收粮食短石少斗,一进一出让你吃大亏。

逢年过节,地主发善心给一些赏钱时,长工还要对地主感恩戴德、磕头谢恩,其实那只不过是自己被人卖了,还帮别人数钱的套路而已。

就这样,经过诉苦、清算地主的账,解放战士终于明白,自己之前在旧军队里为什么吃不饱,穿不暖?为什么受人欺负?更明白今天手里的枪应该打谁?

“推翻旧社会,解放全中国”从此,这不再是简简单单的口号,而已经成为解放战士自觉的行动。

在随后开展的“三查”活动中,将暗藏的伪军官、动摇分子、军警、特务,以及随时准备叛变投敌的害群之马清扫而光,较好地解决了彭老总忧虑不安的难题。

解放战士的战场表现,超乎人们想像。

当刘戡率领的整编第29军在瓦子街陷入我军重围后,他迅速派出一个团的兵力,企图抢占南面的一道山梁打开缺口突出重围时,在“诉苦三查”整训教育活动中立下新功,以解放战士居多的714团冲了上去。

为了报仇雪恨,那些解放战士早将生死置之度外,与敌人展开白刃战,很多战士就这样倒了下去,再也没有站起来。

几十年后,当独臂将军余秋里回忆起这场血战时,仍能记起一长串的名字:714团团长任世洪、参谋长武治安、2营副营长陈占彪、六连连长赵贵荣,2营4连战士路新理、6连战士李长芝……

在望远镜中看到这一情景的刘戡,陷入焦虑之中,他怎么也想不通,为什么我军战士能有这么大的勇气?为什么身体单薄的他们,能爆发出如此惊人的力量?

刘戡企盼奇迹出现,但援军并没有到来,这个参加过北伐、抗战的将领,引爆手榴弹结束了自己的生命。

整编第29军两个整编师,近3万人最终全军覆没,宜川战役以我军大获全胜划上圆满的句号。

事实证明,面对之前让人头疼的“俘虏兵”问题,彭老总及时发现问题,针锋相对开展“诉苦三查”整训教育,不仅成功解决了难题,为宜川战役的胜利打下坚实的基础,更为后面如何改造起义部队,探索了道路。