2022世界读书日最佳素材:18个标题,24句名言,5个故事,3篇时评

每个想要读书学习的念头都可能是未来的你在向你求救

导读

4月23日,是“世界读书日”。信息时代,“书”的选择更加丰富,“读”的方式更加多元,读书与社会人生的联系也更加紧密。在这一天,我们要自我提醒:因为读书很难,所以才要读书,无论生活多忙碌,都要记得打开书本。读书无用,从来就是世上最大的谎言。今天推送有关“世界读书日”的最精选素材,可谓句句精选,扎心又励志,转给同学们,鼓鼓劲,做做摘抄。

18个读书标题

因为阅读而平视世界

书卷长留伴一生

读的书越多,世界待你越不薄

书卷多情似故人

阅读是一种超越世俗的力量

一日不读书,胸臆无佳想

书籍,让你通往无限可能

阅读,赢得开阔的人生境地

放下手机,亲近深阅读

清心读书韵味长

读书,为了遇见更好的自己

书本,精神生活的入口

人生高度得益于阅读广度

读书是心灵最好的陪伴

读书是一种心灵修复

收获精神生命的成长

一起做“读书种子”

熟读精思,好学求知

28个读书名言

01

读书不是向外的利器,而是回家的路。一个人对文字有了亲近感,心灵就踏上了返乡之途。——麦家

02

每个想要读书学习的念头,都可能是未来的你,在向你求救。——网络谚语

03

又到长空过雁时,云天字字写相思。——叶嘉莹

04

或许美化灵魂有不少途径,但我想,阅读是其中易走的,不昂贵的,不须求助他人的捷径。

——严歌苓

05

相信种子,相信岁月。埋下种子,以日以年;守望岁月,静待花开。

——陈东强

06

你的问题主要在于读书不多而想得太多。

——杨绛

07

我也要求你读书用功,不是因为我要你跟别人比成就,而是因为,我希望你将来会拥有选择的权利,选择有意义、有时间的工作,而不是被迫谋生。

——龙应台

08

阅读是消灭无知、贫穷与绝望的终极武器,我们要在它们消灭我们之前歼灭它们。

——《朗读手册》

09

如果我写不出美丽的书,至少我可以读到美丽的书,还有什么能比这更使我快乐?——王尔德 《自深深处》

10

读书可以经历一千种人生,不读书的人只能活一次。

——乔治·马丁

11

少而好学,如日出之阳;壮而好学,如日中之光;老而好学,如炳烛之明。

——刘向

12

布衣暖,菜根香,诗书滋味长。——郑板桥

13

痴者文必工,艺痴者技必良。——蒲松龄

14

书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲。

——于谦

15与有肝胆人共事,从无字句处读书。——周恩来

16

因为读书很难,所以我们才要读书。这时代读书是很难的,但当你能真正鼓起勇气,静下心去读一些书,这个世界的机遇和贵人,才会慢慢向你靠拢。——小林

17

树荫下,一壶酒,一块面包,一卷诗,你倚偎着我歌唱,荒野就是天国了。

——木心

18

你的气质里,藏着你读过的书。我始终相信,我读过的所有书都不会白读,它总会在未来日子的某一个场合帮助我表现得更出色。

——董卿

19

苟能发愤读书,则家塾可以读书,即旷野之地,热闹之场亦可读书,负薪牧豕,均无不可读书。何必择地?何必择时?

——佚名

20

书读多了,容颜自然改变,很多时候,自己可能以为许多看过的书籍都成为过眼烟云,不复记忆。其实它们仍是潜在的气质里、在谈吐上、在胸襟的无涯,当然也可能显露在生活和文字中。——三毛

21不是读书没用,而是你读的那点书没用。

22春风十里,不如读书的你。

23大怒时睡觉,独处时思考。清醒时做事,糊涂时读书。

24

倘只看书,便变成书橱,即使自己觉得有趣,而那趣味其实是已在逐渐硬化,逐渐死去了。——鲁迅

5个读书故事

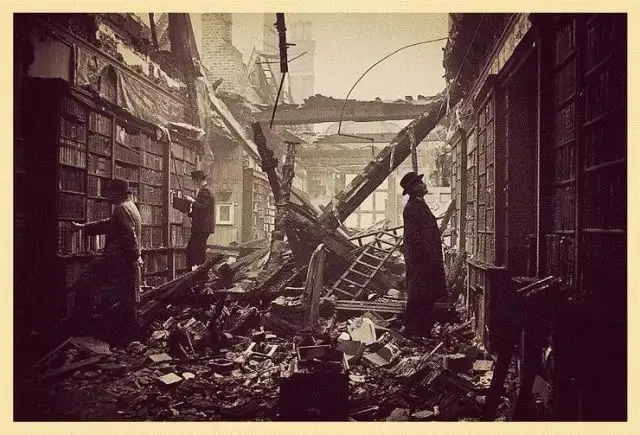

图书馆废墟旁的读书人

每到世界读书日,这样一张照片所定格下的历史瞬间总会被人提起:1940年10月22日,英国遭受空袭,位于伦敦的荷兰屋图书馆也难以幸免,几乎被炸成废墟,墙壁倾颓,砖石满地,但有3名男子竟不顾敌机刚刚离去,又在尚未倒塌的书架前翻捡书籍。战火的残酷与读书所展现的不屈意志,两相对比,不仅给人以强烈的视觉冲击,更给人以持久的感动。

武亦姝与雷海为

读书或许并不必然导向外在的成功,但它必然指向内在的丰沛。这些年,两季《中国诗词大会》的冠军,惊艳了无数人,一位是第二季的武亦姝,另一位是第三季的雷海为。令人动容的,并不仅仅是武亦姝2000多首诗词记忆量的才情,也不全是雷海为以外卖小哥身份成功逆袭的不凡,更是因为他们身上散发的那种“闲看花开花落,漫随云卷云舒”的从容淡定。这样一份独特的气质,正源于阅读的滋养。

博士论文《致谢》走红

“我走了很远的路,吃了很多的苦,才将这份博士学位论文送到你的面前。二十二载求学路,一路风雨泥泞,许多不容易。如梦一场,仿佛昨天一家人才团聚过。”一篇博士论文的《致谢》部分,近日在多个网络平台走红。作者在文中回顾了自己如何一路走出小山坳、和命运抗争的读书经历,也打动了大批网友。作者是2017年毕业于中国科学院大学的工学博士黄国平,如今已成为腾讯公司的高级研究员。

方舱医院的“读书哥”方舱医院的“读书哥”是谁?他在方舱医院病床上手捧一本书,镇定自若、心无旁骛地阅读,书名为《政治秩序的起源:从前人类时代到法国大革命》。他是武汉大学1997级材料物理专业的学生付小锋,从武大博士毕业后前往美国深造。目前付小锋是一名博士后,在佛罗里达州立大学教书,研究方向是高分辨冷冻电镜。“读书哥”一直很低调,不愿外界过多关注。“我平时自己就很喜欢看书,这本书纯粹是因为兴趣爱好,压根没想到自己在网上走红。”

潘石屹和《平凡的世界》

房地产大亨潘石屹是甘肃天水人,因为出身不好,导致处境艰难。他最喜欢的小说是《平凡的世界》,他曾在各种场合不遗余力推荐这部小说。他说他一共看了七遍,每一次在人生低潮的时候、碰到困难时,就读上一遍《平凡的世界》。《平凡的世界》就像一面镜子一样,孙少平、孙少安就是十几岁时的潘石屹。到地里干活的时候,也始终仰望苍穹,最大的愿望就是从山里面走出去,到大城市去,到北京去。后来他明白,人真正的梦想是精神世界的,而不是这个地理位置上的梦想。

董仲舒三年不窥园

董仲舒专心攻读,孜孜不倦。他的书房后虽然有一个花园,但他专心致志读书学习,三年时间没有进园观赏一眼,董仲舒如此专心致志地钻研学问,使他成为西汉著名的思想家。

5个读书语段

阅读关乎人的精神趣味。正如一句名言,“未经反省的人生不值得过”,未经筛选的信息同样是不值得读。而这,恐怕才是读屏与读书之争的关键点所在。其实,书本身是有分量的。只不过,书的分量从来都不体现在纸张的厚薄、墨色的浓淡,而体现在内容的深浅、品格的高下。当前,数字阅读还没有完全摆脱掉“碎片化”“肤浅化”的标签,这需要我们推动传统媒体的数字化转型,助力新旧媒体形态融合发展,为数字阅读提供更好的内容和载体。

宋代大儒朱熹曾如此诠释读书之法:“无他,惟是笃志虚心,反复详玩,为有功耳。”事实上,只有自己挑选的书籍和内容本身有分量,“深阅读”才有可能顺理成章地展开。在这个意义上,读屏时代,勿忘阅读品格。坚守这一点,恐怕比争论该不该读屏,意义重要得多。(陈凌 人民日报评论)

书籍传递给我们的不仅是知识,更有认识这个世界的逻辑、方法和哲理,帮助我们于升平气象中看到隐患风险,于问题荆棘中看到出路希望,从历史幽暗之中看到璀璨未来,从人性冷漠之中看到道德之光。

阅读是一种超越世俗的力量,让我们在自我省视中学会谦卑和从容,在平视静观中同这个世界和解。有人推理出人生的三重境界:看山是山,看水是水;看山不是山,看水不是水;看山还是山,看水还是水。阅读的最高境界,正是练就“看山还是山,看水还是水”的人生观和世界观。今天我们提倡多读书、读好书,不是为了满足“书中自有黄金屋”的功利心和虚荣感,而是为了实现内在的淡定从容,赢得开阔的人生境地,达致自我与外界的调和容纳。(李斌 人民日报评论)

记得读中学时,我遇到了一位在同学眼里很“怪”的数学老师。他时常“不务正业”地携带着数学之外的《论语》等书籍,用抑扬顿挫的腔调念着古文教育大家,如“温故而知新,可以为师矣”“敏而好学,不耻下问,是以谓之‘文’也”等等。当时,我是数学课代表,很受他的关照。他经常语重心长地对我说,“人立于世,一定要博学于文,厚积而薄发。做到这一点,要从阅读经典开始。”他的谆谆教导,深刻影响了我,使我在以后的人生道路上锲而不舍地践行。(王东 人民日报评论)

3篇精选时评

一起做“读书种子”

向贤彪 人民日报评论

“读书种子”一词的“发明权”,当属黄庭坚。他在《山谷别集》中说:“四民皆当世业,士大夫家子弟能知忠信孝友,斯可矣,然不可令读书种子断绝,有才气者出,便名世矣。”

做一粒“读书种子”,让阅读成为一种力量,推动文化传统薪火相传,可以说正是读书人的自我期许。从“每有会意,便欣然忘食”的陶渊明,到“读书破万卷,下笔如有神”的杜甫,再到“不是老夫朝不食,半山绝句当朝餐”的杨万里,无不是“读书种子”的精彩写照。读书滋养美好心灵,可以遇见更好的自己,看到更美的世界。所谓“耕读传家久,诗书继世长”,重视学习、重视诗书,千百年来融入中国人的血脉里,成为中国特有的文化禀赋。

在老一辈无产阶级革命家中,不少人是“读书种子”。彭德怀带兵打仗“横刀立马”,平时非常注重抓学习,而且还经常督促身边工作人员养成读书习惯。他常用吕蒙“士别三日,即更刮目相待”的故事激励大家,乐于把自己收藏的书拿出来共享。为了检查大家是否认真读过了,他用饭粒把书中的页码粘起来,如果发现有人读书做样子,没有把粘饭粒的书页打开,他就会提出严厉的批评。在彭德怀关心督促下,在他身边工作的同志都养成了读书习惯,以至终身受益。

“童心便有爱书癖,手指今馀把笔痕”。植物种子是有形的,延续繁衍,生生不息;读书种子则是一种无形的东西,不知不觉中变化气质、增长才干,承接弘扬中耳濡目染、潜移默化。正因为这样,文明薪火不断发扬光大。黄庭坚所处的北宋,上推文治、下重文教,造就了一片孕育“读书种子”的沃土,于是就有了国学大师陈寅恪所说的,“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世”。做一粒“读书种子”,静下心来读一点书、做一点学问,因为其中有优秀传统文化的承袭,对高雅生活的追求,对时代潮流的引领。今天我们提倡有质量有分量的阅读,注重阅读率的同时更加重视“阅读力”,正需要像“读书种子”一样痴迷知识学问之中。

“善学者尽其理,善行者究其难。”研究植物种子的钟扬不拘泥于书本知识,在科学上敢于“奇思妙想”,在被认为无法种植红树林的上海滩涂中栽种成功。钟扬的故事向我们所展示的,不只是知识的力量,更有实践的力量、创新的力量,赋予“读书种子”以新内涵。世人常常说,“知识就是力量”,但知识必须与实践结合,使之变成能力或本领之后,才能产生力量。“读书种子”与实践“沃土”的紧密结合,必能孕育壮苗、结出硕果。

阅读是一种超越世俗的力量。今天我们提倡多读书、读好书,并不是为了满足“书中自有黄金屋”的功利心,缓解“书到用时方恨少”的紧张感。读书足以怡情,足以长才。少一点对物欲的追求,多一点对知识的渴求;少一点无谓的应酬,多挤一点时间读书;少一点人云亦云的跟风,多一点独立思考的精神,人生境界就能达到崭新高度,活出不一样的精彩自我。

阅读,让中国更有力量

朱永新 人民日报评论

在《阅读力》一书中,聂震宁先生基于多年的思考与实践,提出了“阅读力”这一概念。

在我看来,阅读力是一个充满张力的概念。在国际上,包括中小学生的PISA测验等指标性评价中,阅读能力一直是最为重要的项目之一。可以说,阅读力与“智商”“情商”“财商”等概念一样,也是现代人特别需要提升的能力。从更大层次上看,阅读力不仅是一个人的阅读能力,也是社会整体的阅读水平,因而关系到国家民族的竞争力。

近年来,党和政府高度重视阅读。习近平总书记多次强调领导干部要加强读书学习,要爱读书、读好书、善读书,“真正把读书学习当成一种生活态度、一种工作责任、一种精神追求”。今年的《政府工作报告》再次提出要大力推动全民阅读,这已是“全民阅读”连续第四年被写入《政府工作报告》。而《全民阅读促进条例》,也有望年内正式颁布。提升全民的阅读力,之所以能逐渐成为全社会的共识,正是因为阅读力是一种根本的素养、基础性能力。

阅读力就是精神力。一个人如果没有一定的阅读能力,就很难从精神上得到更多智慧的滋养。可以说,一个人的精神发育史,就是他的阅读史。阅读是一种精神生活,可以提高人的精神力,这影响到对生活意义的理解、人生价值的实现。无论是一个人,还是一个国家或者一个民族,阅读都是精神发育和文化传承的基本途径。

阅读力就是凝聚力。共读共写,一起交流,才能拥有共同的语言和思想,拥有共同的愿景和价值,这样的文化共同体,让一片土地上的人们不会成为生活在同一个屋顶下的陌生人。所以,阅读力也是一个国家民族凝聚力的重要源泉,一个阅读率低下、阅读力不足的民族,难以在当下世界立足,也难以引领人类的明天。

阅读力就是竞争力。我很喜欢《朗读手册》一书里的一句话:“阅读是消灭无知、贫穷与绝望的终极武器,我们要在它们消灭我们之前歼灭它们。”对于个体来说,阅读是学习的工具,而学习是成功的途径。对于国家民族来说,在知识快速累积、科技突飞猛进的当下,阅读力意味着对人类智慧经验的搜集、整合和应用,意味着创新能力的培养。所以我们发现,国家越重视阅读教育,国民的阅读力就越好,整体素质就越高,国家的竞争力也就越强。

阅读力就是幸福力。真正的幸福是心灵的宁静与充实。阅读需要专注,在知识的积累之外,也是一种精神的修行。通过阅读感受书香,能满足人类的内在需求,使人获得精神上的陶冶与升华,拥有更充实、更丰盈的生活,从而增加幸福感。书香的涵养,也能形成一个社会的氛围、一个时代的气质,让喧嚣的沉静下来,让浮躁的厚重起来。

阅读最大的意义和价值就是“改变”。我坚定地相信:阅读,让中国更有力量!

从“读书好”走向“读好书”

王石川 人民日报评论

世界读书日前夕,一项阅读调查显示,在半数成年国民更倾向于传统纸质图书阅读时,近一成国民更倾向于“网络在线阅读”,1/3的国民倾向于“手机阅读”。“屏”阅读,已与传统的“平”阅读平分秋色。

几年前,就有人惊呼,我们已经进入读屏时代,青少年成为被电子屏夺走的一代;更有人简单将读屏与碎片化的浅阅读画上等号,呼吁多读书、少读屏。事实上,无需将读屏和读书割裂,乃至对立起来,不同的人群选择不同的阅读方式,无可非议。“布衣暖,菜根香,诗书滋味长。”有人在纸质书中嗅到了书香,感受到了阅读审美;也有人将视野浓缩于方寸之间,在手指翻飞的滑屏中获取信息,同样找到了阅读的乐趣。在互联网时代,却非要固守黄卷青灯不可,未免显得有些迂腐。

对于那些互联网原住民来说,他们选择读屏,拥抱更简捷的阅读方式,实则属于阅读本能。而一些人爱读纸质书报刊,也多与阅读习惯有关。双方不妨少一些“洁癖”,多一些接纳。两种阅读方式并存,相得益彰,共同构成了多元化的阅读时代。无论读屏还是读书,要义在读。与其纠结于读屏与读书之间的轩轾,不如反身自问:今天我阅读了吗?有人说,一个人的精神发育史就是阅读史。读书也好,读屏也罢,惟有热爱阅读,精神才能挺立,深切理解“再卑微的骨头里也有江河”;把阅读当成生活方式,才能腹有诗书气自华。每个人的心怀都是一道河水,多阅读多吸收,方能心灵丰沛,奔流向前。

对于热爱阅读的人来说,这是一个堪称最丰盛的时代。然而,与过去单一的选择相比,如今“过剩”的选择机会,也让人困惑与惶恐。在五花八门的新书中,什么书才是好书?在纷繁芜杂的信息海洋中,哪些消息才是有效的?有作家说,在信息海啸中,读书要会做减法,要学会找“小岛”、找“海床”、找“支点”、找“自己”。诚哉斯言!当前,“读书好”已是社会共识,但得承认,“好读书”和“读好书”仍是需要努力的目标。更堪忧的是,为数不多的阅读时间,往往被营养价值不大的无效信息所裹挟,被缺乏深度的平庸书籍所填塞。于是,我们变得无所不知,却无一精通;我们看似很忙,实则很盲;我们没有遇见更好的自己,而是失去了自我。这愈发证明:读屏时代,更需价值坚守。

阅读,是一个人的体验;而全民阅读,则与政策导向有关。当下,全民阅读促进条例正在公开征求意见,其中提出,县级以上人民政府应当将全民阅读促进工作纳入本级国民经济和社会发展规划,将政府开展全民阅读促进工作所需资金纳入本级预算。相信未来,政府在全民阅读中将扮演更重要角色,比如在政策制定、机构设置、资金投入等方面有大手笔。

蒲松龄尝言:“书痴者文必工,艺痴者技必良。”爱读书、读好书、善读书,就等于把生活中寂寞的辰光换成巨大享受的时刻。把阅读作为一种追求、一种爱好、一种健康的生活方式,这样的人一定拥有开阔的精神版图;建设书香社会,不断提升全民阅读的品质,这样的国家一定拥有勃勃生机和巨大潜力。