翻书小记(一)

也许是对一些事情想问个为什么,也许想提升一下自己的修养,也许是想在朋友面前有炫耀的资本,也许只是想打发打发时间,驱使我翻开了一本本书去读。若有人问我你读到了什么,了解到了什么,说实话好像并没有什么实际具体的东西,只有更多的疑惑和不解,但我至少能够静下心来与作者一起思考问题、与主角一起游历四方,这也是一种远离浮躁的方法吧。 所以记录一下这段时间自己翻过的书吧,这样也挺有“实际具体”的成就感。 一、《匪徒》:为“匪”正名

匪,一个似乎与反抗、犯罪、拼杀紧紧联系着的字,他总是站在法治与秩序的对立面。但作者并没有从这个层面上讲述,而是分析匪徒的诞生和匪徒行为的背后逻辑,向我们展示匪徒背后的阶级、政治和权力。政治经济的动荡不安,当权者对农民的压迫造就了很多匪徒。从这个意义上讲,匪徒是底层人民反抗心理的具体表现,他很复杂也有其局限之处:抢劫豪绅,有时也抢劫其他村落但不会抢掠自己的村落,还会用抢劫所得救济贫苦农民,反抗过度的压迫但不会去动摇自己被压迫者的身份。之后作者重点分析侠盗的形象,更能看到以侠盗为代表的部分匪徒其实是具有广泛而坚实的人民基础的。 铁路等交通上的、工业上的发展,使匪徒的生存空间不断被压缩,法治的推进也把匪徒逼到了犯罪的范畴中,但匪徒的形象,一种英雄好汉的形象,如罗宾汉、武松等,之所以能够广泛而长久的流传,也正是由于他们代表了人民的反抗精神,这种“作为象征的匪徒”会不断的以各种媒介传播,经久不衰。 一本优秀的著作,霍姆斯鲍姆先生对各种历史资料的搜集与掌握令人钦佩。 二、《上帝掷骰子》:电子剑与魔法的历史

电子游戏,到底是第九艺术还是“电子海洛因”,到底是一种消遣还是一种新的表达思想的方式,可能没有人能够回答上来。但角色扮演类型游戏的诞生与发展确实与文学、社会思潮脱不了干系。 战后的西方社会,青年的困惑与觉醒、种族问题的紧张、女权运动等社会思潮的发展催生了很多新颖的文化形式如摇滚乐等等,也诞生了如军棋等形式的消遣游戏模式,1954年托尔金《魔戒》的出版,掀起了中土奇幻的风潮,同时大量各种各样的奇幻、科幻作品诞生,当时的青年打开了前往新世界的大门,青年们渴望成为奇幻世界中的冒险者。龙与地下城的壮大,让青年们的愿望变为现实。之后,电子技术的长足发展,把龙与地下城装进屏幕的想法变为现实。《巫术》、《创世纪》、《魔法门》是那个幻想与魔法、摇滚与自由的时代里三颗明亮的星星。 由于年代的久远,我们没有很好的办法去体验上个世纪的冒险,但古早游戏制作者们的奇思妙想被作者记录,展现在读者面前,说实话现在的有些游戏确实没有这些古老游戏有魅力有厚度,关于文学性、艺术性、难度与易上手、精美画面之间的取舍时至今日也没有定论,两者孰先孰后也是现在的游戏制作者们需要思考的问题。 只有真正热爱游戏的人才能写出这样的作品,字里行间能够看出作者对美式RPG的爱。 三、《流行音乐与资本主义》:音乐的反抗与妥协

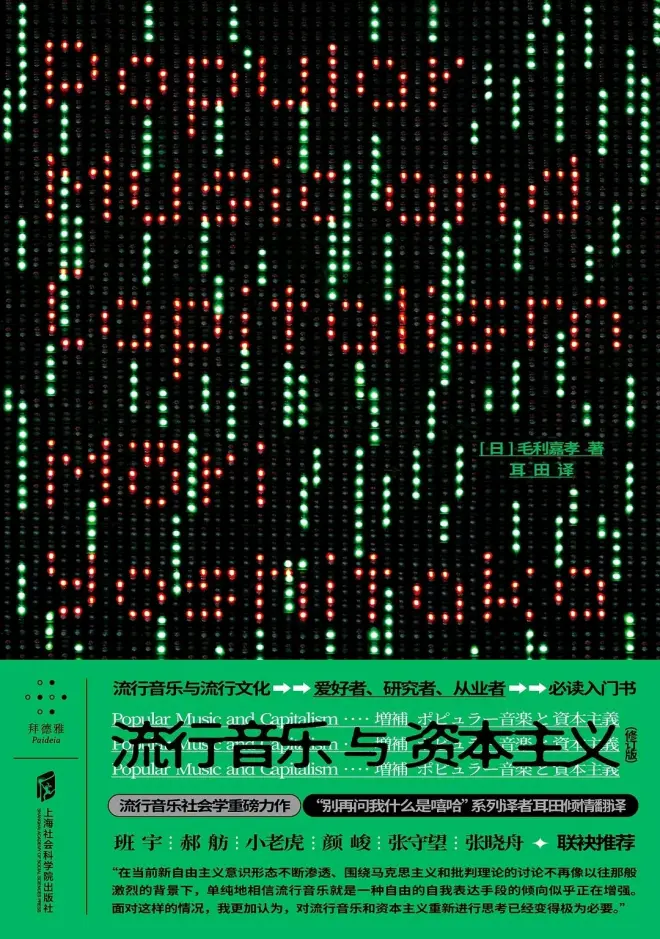

在这个短视频音乐、洗脑音乐大行其道的时代再去翻看这本书,会有更大的现实意义。 作者开门见山,引入马克思主义来思考流行音乐与资本主义的关系。音乐到底是不是一种真正的自由自我的表达还是与资本主义存在一种即反抗又妥协的共犯式关系?作者由此开始展开论述,从阿多诺“文化工业”的悲观看法、摇滚乐反抗的诞生、波普战术的应用、DiY对符号的解构与重构、黑人音乐的发展和被吸收到日本J-pop的发展。作者论述了很多,社会的发展,政治、经济、商业、资本甚至生活方式的转变都对流行音乐有决定性的影响。本来并不想去读作者讨论日本流行音乐的部分,但真正去读过后,日本流行音乐发展对我们而言的借鉴意义其实更大,对西方音乐元素的吸收、从音乐本身到视觉消费,能够看到很多华语音乐的影子。 资本主义的裹挟,似乎在现在更为深远,短视频时代,能够在短视频中立住脚,成为了一首歌广泛传播的跳板甚至成为了成功的标准,只需抓耳洗脑的单一化标准,越来越低的门槛,市场的竞争让各路制作者都在量产这种音乐,从而粗制滥造的编曲、毫无逻辑的歌词层出不穷。一首歌、一张专辑总归还是一件商品,如何能够提升流行音乐中“音乐”的质量,需要创作者、聆听者、从业者等各方面力量共同努力。 另外,摇滚乐是否要走向地上,也是一个值得思考的问题。一方面,长时间的地下让新的摇滚乐不得不标榜自己,晦涩的歌词、过于实验的编曲,难免有为赋新词强说愁的感觉;另一方面,走向地上,能够有更大的市场,摇滚乐人们能够获得更多的回报。《乐队的夏天》可能会成为一个转折点,参加乐夏的乐队,热度增高,演出增多,让更多的人了解到这些乐队,与此同时也有很多人说这些乐队“变味了”,引起了部分观念冲突,刺猬从火热到鼓手离队就是典型的案例。 四、《理论入门》:引人入胜向文学

文学作品如何解读,结构主义、解构、后现代主义、心理分析、浪漫主义、女性主义、叙事学到底是什么?这本书会带我们简单了解这些问题。 理论入门,所谓入门,就是简单了解,深入的学习还需要更多的阅读与思考,本书也列出了许许多多阅读书单,方便我们进一步的学习。一本引人入胜的入门书,停一停想一想让我们思考,某某理论者在干什么、实例一则让我们直接的看到这种理论在文学批评分析里的应用,简单明了。从自由人文主义、结构主义到马克思主义再到后来各种各样的新理论,可以看到人们对自己对语言对社会的更加深刻的思考与理解,人们问的为什么更加深入更加触及本质。翻看完全本才渐渐能够模糊理解作者所言:对于理论而言,

政治无所不在,语言构建现实,真理非无条件,意义有偶发性,普遍人性是神话。

一个月的长途跋涉,终于是翻完了这本书,这本书不仅把文学理论讲述给我,更让我去反思之前的阅读、学习与思考:我是否去更进一步的分析而不是只停留在表面,站起来就忘?另外,当一种新的理论出现时,西方理论者之间争论就会很激烈,相关的基础建设也很迅速,大学本科课程也很快的跟进,值得借鉴。 五、《被互联网辜负的人》:你被科技巨头包围了

不厚的小书,浅尝辄止。作者从士绅化的角度理解互联网,很新颖。作者指出了士绅化的三个影响:失所、孤立和商业化,书中的内容也基本围绕这三点来展开,士绅化本质上关乎权力。作者从大平台对社群和小平台的排挤、科技公司对地理空间与城市空间的侵入、互联网基础设施的垄断来阐述网络士绅化,确实能够让人更深入地去思考互联网的发展,了解那些被淘汰而消失的事物往往能够更全面地认识现状。 但书本身好像并没有完全切合书名,似乎问题还没有分析透彻就到了要提出办法的时候了。

六、《漫长的余生》:历史的微尘

历史教科书上写的:“北魏孝文帝迁都洛阳,发动改革,实行汉化政策”一句话的背后有多少惊心动魄、苦海沉浮。“无论在当时还是在后世,巨大的宫廷阴谋都不大可能留有文件,圈内人讳莫如深,圈外人茫然不晓,写史者无可得而措笔,读史者无可得而窥秘。”(书原文) 作者从一方墓志开始回溯还原王钟儿在北魏宫殿的人生,没想到她如此的不起眼却如此的接近历史漩涡的中心,子贵母死、皇位继承中的政治斗争都有她的影子,但她又是如此透明而不起眼。我们感谢墓志的出土让我们看到她的他们的影子,没有他们历史确实是不完整的。 胡鸿还说:“与其说文罗气的一生见让了北魏洛阳时代,不如说是这个时代塑造了她曲折的人生。历史学家在关注宏大时代脉络之余,驻足体味一下那些远离历史舞台中心的普通人的人生,或能对遥远的时代增加一份了解之同情。”这个意思我是完全赞成的,不过我还想加一句——我们关注遥远时代的普通人,是因为他们是真实历史的一部分,没有他们,历史就是不完整、不真切的。我们还应该看到,对普通人的遮藏或无视,是传统历史学系统性缺陷的一部分,是古代社会强烈而僵硬的不平等体制决定的。正是因此,我们对那些虽为正史所排斥,却凭借墓志而幸存至今的北魏官女史料,一定要格外珍惜。这一段是本书的中心主旨。确实,在所谓正史甚至更多的史书上,我们无法窥见历史的全貌,但墓志等实体史料的发现,至少对历史相貌进行了补充,所以文物是承载历史文化的重要载体。王钟儿无疑是幸运的,但统治者与周围人之外的人民却似乎没留下什么,历史研究更要关注这些普通人,这些历史真正的创造者们。 看完最后一页,看向窗外的夕阳与落叶,想着自己做的不切实际的春梦,面对着似有似无的迷雾,我又该怎样度过我漫长的余生呢? 几本小说。 七、《仿生人会梦见电子羊吗?》

里克最后得到的还是一只假动物,默瑟主义到底是不是一场骗局? 八、《没有人给他写信的上校》

信和鸡是上校的全部。新鞋不穿永远不合脚,上校只穿了两次,为了鸡还要把鞋退了。 九、《变形记》

他们维护的不是感情上的“家”,而是生活逼迫下的无奈,任何变故都会导致分崩离析,何况格雷戈尔还变成了一只惹人厌的虫子。

2023.11.11