发力集中的原理

不同的运动员,其实发力的动作都是有着一些差异,尤其是正手的差异会比较明显。造成的原因有多种,身高臂展不同,教练启蒙不同,爆发力不同,配胶不同,底板不同等等。国内的马龙和张继科正手动作就有明显差异,马龙的动作幅度会更大一些,张继科的会更紧凑一些。你很难说谁的动作更标准,因为其实国家队知名教练李隼就说过,动作框架并不是千篇一律的,能打出高质量和衔接快,这就是合理的。单说战绩,张继科是最快大满贯,马龙是更多的大满贯。如果你要比较他们正手的单板质量谁更高,谁的正手连续进攻能力更强,这其实也是伯仲之间。只不过张继科后来受伤,职业生涯确实结束得较早。如果张继科不受伤,他和马龙之间的对决还会持续几年,科龙大战的回合数会更多。不同风格正手之间的对决,其实是很精彩的。

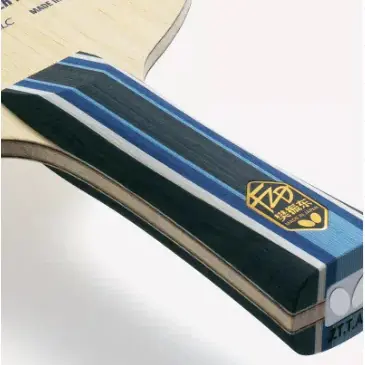

拿国外的波尔和马龙对比,波尔的正手也是更紧凑,而且波尔正手用手腕的幅度是明显高过马龙;马龙的正手手腕用得相对少,撞击的比例比波尔的更多。波尔使用波尔alc结合两面外套,众所周知,外套的弹性是明显比狂飙三更好;就算是刷油的狂飙,弹性也是比外套要弱一些的。其实这就是为什么波尔在正手发力的时候,撞击相对少,而手腕运用会更充分的原因。因为外套和波尔alc弹性本身就是很好的,因为弹性好,你发力就得收敛撞击的成分。因为打磨比例的合理性,归根结底是为了上台。外套和波尔alc本身弹性就好,你还过得得撞击,那就肯定出界了。所以波尔正手在发力集中的时候,小臂和手腕制造斜向上的挥拍才是关键,往前撞击的比例必然是低于狂三的。业余之所以难打好涩套,其实就是撞磨比例不合理,业余通常都是抡大臂,而打好涩套正手的关键其实是小臂和手腕的发力集中。

马龙正手的运动幅度,尤其是撞击的比例是明显高过波尔的。因为马龙是使用的内置968和粘套狂三;这套组合的优势是小球好弹性收敛,所以正手发力集中的时候,往前撞击需要比外套更加充分,否则出球的速度就会相对弱。张继科也是正手狂飙三,但它用的是外置vis,vis的弹性还是比968要更易体现出来。张继科正手的运动幅度比马龙要小,张继科因为自身爆发力特别好,所以他的发力更多体现在短促的寸劲,而且vis弹性还是要好一些,所以撞击的比例比968要小一些也很正常。

不管正手的动作细节差异如何,也不管套胶和底板的差异如何,最终来说,撞击和摩擦的比例都要合理,保证弧线扎实,旋转强烈。发力集中的原理,其实就是处理好撞击和摩擦的比例,充分调动全身的协调用力。因为归根结底来说,乒乓球的发力原理就是鞭打发力,保证单板质量足够高,上台率足够高。

业余之所以很难做到发力集中,最大的问题还是动作不够规范。首先,重心太高了,膝盖都是直的,直着的膝盖,根本就没法全身用力。弹簧要发力,想要压缩,得屈膝才能蓄力,蓄力之后才能发力。其次,引拍和挥拍都不规范,引拍是用身体引拍,挥拍是身体带动挥拍。有些业余球友身体站得直直的,抡开大臂纯撞击,这种球看起来很“带劲”,其实根本没啥旋转,威胁不高,而且失误率很高。

在动作相对规范之后,还有一个更加细节性的东西,那就是发力集中的时机,全身如何才能做到协调用力。波尔在他的正手高调弧圈球里面就讲到了这个问题,发力集中最重要的就是协调,蹬腿的劲,顶胯的劲,腰的劲,大臂的劲,小臂的劲,手腕的劲,手指的劲,这些劲瞬间一起爆发,一起形成合力,这才是真正的发力集中。爆发得越集中,速度和旋转就越强;爆发得越散,球就越没劲。也许你以为你是发力集中了,但要达到波尔所言的发力集中,并不那么容易。

动作规范其实只是表象,发力集中才是打出高质量弧圈球的本质。有些球友看起来动作煞有介事,但是打不透板,出球的单板质量其实也不高,这是因为浮于表面,未沉入水底。有些球友以为击打快就是有劲,殊不知,你遇上真正的弧圈球高手之后,速度快在旋转面前会被打懵逼。张本智和和伊藤美诚的中近台快弧打法曾经风靡多年,他们确实也取得了佳绩,他们现在的实力也是顶级之一。但现在他们也都遇到了瓶颈。为啥?因为只要对手把前三五板扛住了,把对抗拉进中台甚至远台弧圈球节奏,张本智和和伊藤美诚就很难通过高速度球去赢取比分了。其实,樊振东的技改归根结底就是从近台快速打法,过渡到中台两面弧圈球作为核心技战术。如果单纯拼速度或者拼底劲,樊振东都输给过不少人了,雨果,林昀儒,郑荣植,张本智和。樊振东在改了打法之后,虽然赢得也不容易,但确实明显提升了战绩。

天下事,知易行难。你以为简单,其实只是不了解个中的复杂和奥妙而已。乒乓球的技术动作,你看起来也许简单,但要做到规范其实已经挺难,做到规范之后还能发力集中,如果在移动的步伐当中还能发力集中,那就真的是绝顶的技术难度了。