陕西长安沣西客省庄西周夯土基址发掘报告

陕西长安沣西客省庄西周夯土基址发掘报告

《考古》 1987年08期 中国社会科学院考古研究所沣西发掘队

1983年秋至1984年夏,我队在长安县沣河西岸的客省庄发掘了一座西周时期的大型夯土基址,编号为四号夯土基址。这座夯土基址位于客省庄西南,马王村之北,西临客省庄砖瓦窑厂,南距马王村小学北墙约45米。

1981年,我队在夯土基址南面的土壕内发现了这座基址的断面(图版伍;图一),1982年进行钻探,基本上査清了这座基址的范围。1983年9—12月和1984年4一6月先后两次在这里做了较大规模的发掘,共开10米见方的探方23个,5米见方的探方2个,实际发掘面积为2350平方米(图版陆,1)。各探方均发掘到夯土基址表面。为了解夯土基址的结构和内涵,又在其上挖了三条探沟,编号为G1、G2、G3。G1东西长70米,横切夯土基址的中部;G2在西部,南北长40米,G3在东端,南北长30米。三条探沟均宽2米,都挖到生土(图二——四)。

一、地层堆积

各探方内的地层堆积基本相同,可分为五层。

第一层,耕土层,厚0.2-0.3米。

第二层,近代层。土色灰褐,深0.5-0.8米,厚。.5米。此层内含唐代残瓦、宋代青瓷片、明代青花瓷片和部分西周陶片。有十余座近代墓打破了这一层。

第三层,汉代层。土色棕褐,土质坚硬、板结,并含有白色盐碱痕迹。深1一1.5米,厚0.2-0.7米。出土物有汉代布纹瓦片及西周陶片。

第四层,即四号西周夯土基址。

第五层,西周早期文化层。土质松软,在黄色土中夹杂有大块的紫色土。厚0.2-0.6米。本层均被压在四号西周夯土基址之下,只出土极少量的西周早期陶片。

二、四号西周夯土基址的形制和结构

四号夯土基址的平面略呈T字形(图五),西部较宽,东部略向南突,但大多被断崖破坏。基址东西长61.5米,西部南北最宽35.5米,东部残宽27.3米,基址总面积为'1826.98平方米。方向以基址的东边为准,适为正南北。

在现存的夯土基址上,没有发现任何柱穴、础石或墙基之类的建筑遗存。

至于夯土基址本身的结构,由三条探沟的剖面可以发现:

1.基址周边的夯土较薄,最薄处仅有 0.2-0.3米左右,基址中部的夯土较厚,最厚处可达4米以上,一般夯土厚度约在2—3米之间。夯土基址的底部,有的比较平整,有的则是坑洼不平的。例如,G3东剖面(图四)所示的夯土基址底部就比较平整,大概是按一定的要求和深度挖掘的;G1的北剖面(图二)所示的夯土底部就是凹凸不平的,但底部都是生土,大概是以生土为底的要求挖掘基糟的。再如G2东剖面(图三)所示,北边边缘的夯土较薄,厚约0.3—&.5米,褶南,为一个口大底小的夯土坑,显然,这里原是一处早期灰坑,在修筑基址时,将坑内的灰土挖走,另行填土夯实而形成的。北缘的薄夯土向南延伸至13.5米处,夯土逐渐加厚,形成宽约20米、厚约4.5米的夯土基,但在南端的夯土下还保留了部分早期灰土。夯土基的最南端夯土的厚度又减至厚1米左右。这种现象应是根据基址上部建筑承重的要求而决定的。

2.基址的夯土是由上下两层夯土组成的,上层夯土为紫褐色,下层为黄褐色,两者界线十分清晰。上层夯土为粘胶土,土质板结,内含小薑石碎块,夯土坚实,夯窝为椭圆由成束的夯杵夯砸形成。

3.下层的夯土可以分为东、西两块,两者之间的界线非常明显(图一、二)。东部的夯土较大,东西长约36.5米,西部的夯土较小,东西长约25米。这种情况有可能是夯土基址分片夯筑时形成的,也有可能是扩建时二次补接时留下的痕迹。还需要指出的是,从剖面图上看,上层的紫褐色夯土恰恰是压在东部夯土之上,这表明也许后一种可能性更大。

在四号夯土基址上,发现有被西周灰坑打破的现象。在T11东北角和T12东南角的第三层下发现一座灰坑,编号H1(图五)。坑口椭圆形,最大径3.7米。这座灰坑打破了夯土基址的北界。H1发掘至深1.5米时,即行停止,以保持夯土基址的完整面貌。灰坑内夹杂有较多的红烧土块,夹砂绳纹灰陶片等,器形有鬲、罐、盂、器盖等,鬲的形态为西周晚期的矮裆疙瘩鬲,由此可以判定H1为西周晚期的灰坑。

在T18中部的第三层下也发现一座灰坑,编号H2(图五),坑口椭圆形,直径1.4一1.6米,深仅存0.3米,底部呈锅底状。此坑位于夯土基址东北界外约米处,与夯土基址无打破关系。H2出土少量西周夹砂绳纹陶片,复原一件小口卷沿绳纹灰陶罐。

在夯土基址的下面,叠压着不少西周时期的^^坑,以探方南面的断崖上暴露的夯土基址剖面为例(图一),基址下压着五座灰坑,北夯土基址的底部平整,其下压着二座灰坑,夯土的北界又打破了另一个灰坑(图六)。其中的H2出土陶片较多,器形有鬲、罐、赖、篡等,可以确认是一座西周早期的灰坑。

三、岀土遗物

这次发掘所得绝大部分为陶片,多残破不能复原,这些陶片有的出于灰坑中,有的出于四号夯土基址内。下面分别介绍。

1.H1和H2出土器物

陶鬲的残片较多,其中T12H1:1为夹砂灰陶,卷沿,尖唇,束颈鼓腹,圆弧形矮裆,饰交错粗绳纹。器有口有底,惜中部残缺。口径20厘米(图七,1)。T12H1:2也是夹砂灰陶,卷沿圆唇,器身修长,裆部内陷。颈部有三周弦纹,器身饰细绳纹。器残,有烟良。口径14厘米(图七,4)。T11H1为夹砂红陶,卷沿,圆唇,束颈鼓腹,饰稀疏的粗绳纹。器残,口径20厘米(图七,5)。另外,有鬲足两件,都是夹砂红陶、袋足矮裆鬲的足根(图七,2、3),为沣西地区西周晚期遗址和墓葬中最常见的疙瘩鬲的残足。

罐,复原一件,T18H2:1为夹砂灰陶,小口,卷沿,尖唇,细颈圆肩,收腹,平底。肩上有三周弦纹,上腹有二周弦纹,腹部饰绳紋。器高33.2、口径12.3厘米(图版陆,3;图七,6)

2.四号夯土基址出土器物

从解剖四号西周夯土基址的三条探沟中发现,基址夯土中包含有较多的陶片,以夹砂陶为主,也有少量泥质陶,纹饰以绳纹为主。器形有鬲、罐、瓮、甗、簋、盆、盘、尊、鼎、豆等,此外,还有少量陶质生产工具。

鬲的残片发现较多,其中一件可以复原,T18:l为夹砂灰陶,侈口、方唇,束颈鼓腹,弧形低裆,通体饰粗绳纹。器高17.8、口径16.1厘米(图版陆,5;图九,1)。另一件残存口腹部,夹砂红褐陶,卷沿,圆唇,腹壁较直,饰细绳纹,颈部的绳纹被抹平。此器出于T12夯土中,口径23厘米(图九,17)。另一件鬲出于T1下层夯土中,夹砂红褐陶,侈口卷沿,颈部较直,饰细绳纹,口径24厘米(图九,18)。另有鬲裆一件,为T4夯土所出,夹砂灰陶,分

这些坑大多为椭圆形,口大底小,最大的口径约6.3米,坑内大都为紫褐色土,较松软,但包含物极少,个别坑中有少量西周早期的陶片。

类似的地层叠压情况在1978年发现的三号夯土基址下也有发现。三号夯土基址在四号夯土基址之南约10余米,当年,保存情况尚好,近年由于取土,三号夯土基址的东界已全部暴露在断崖上,夯土的南界呈斜坡状,裆袋足,三足间捏制痕迹清晰(图九,4)。鬲足二件,均为夹砂红褐陶,锥形,弧裆,饰细绳纹(图九,7、8)。

簋的残片2件,均出于T2夯土中,均为泥质灰陶,器形相同,大侈口,方唇,腹饰绳纹,一件口径27厘米(图九,16),另一件腹壁斜收,口径28.3厘米(图九,20)。

甗仅有甗腰一件,出于T4夯土中,夹砂灰陶,腰部内壁有隔,外壁附一周泥条,饰粗绳纹(图九,19)。 -

双耳罐残器一件,出于T4夯土中,夹砂腹以下残缺,口径19厘米(图九,11)。

盆有四件,其中一件可复原。T4:l为夹砂褐陶,敞口,折沿,圆唇,直颈,收腹,平底,颈部抹光,腹饰粗绳纹,器高24.7、口径40.3厘米(图版陆,4;图九,9)。另一件出于T17夯土中,夹砂灰陶,器形、大小与上一件相似,颈下饰方格印纹,底残,口径40.1厘米(图九,10)。另一件出自T10夯土中,器形较小,泥质红陶,口径28.1厘米(图九,13)。还有一件小陶盆,出于T2夯土中,泥质灰陶,敞口,短平沿,尖唇,圆腹,腹上印一周菱形纹'底残,口径14.7厘米(图九,2)。

尊有二件,均为T4夯土中所出。一件为泥质灰陶,大口,折沿而短,直颈有肩,以下残缺,肩上有一周斜行绳纹,口径30.2厘米(图九,12)。另一件也是泥质灰陶,大口,宽沿平折,束颈,有肩,肩部有棱,以下残缺,颈部抹光,口径28.4厘米(图九,14)。

豆一件,出于T 4夯土中,仅残豆柄部分,泥质红褐陶,柄较粗,器表磨光(图九,3)。

盘一件,出自T4夯土中,夹砂红褐陶,口部已残,平底,有三个扁矮足。底部及足根有烟黄,似为炊器,盘底径36.2厘米(图九,15)。

生产工具有:

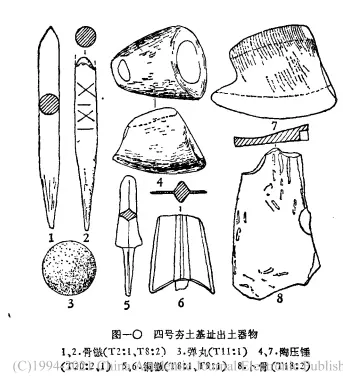

陶压锤三件,均出于T20夯土中oT20:1为泥质灰陶,略呈三角形,表面光滑,作弧形,背面有隆起的宽鎏。长8.4、高6厘米(图一0,7)。T20:2器形相似,长6.2、高4.3厘米(图一0,4)。

陶弹丸一件出于T11夯土,泥质红陶,直径1.8厘米(图一0,3)。

铜镞二件,分别出于T8、T9夯土中。T8:l箭脊为四棱形,两翼残损,尖锥铤,长4厘米(图一。,5)。T9:l镰锋及铤部残损,两翼锋利,残长2.5厘米(图一0,6)。

骨镞二件,分别出于T2、T8夯土中。T2:l圆柱形,镰锋钝尖,尖锥铤,长6.7厘米(图一O,1)。T8:2器形同上,镰锋略残,镰身上刻有一行数字符号(图一O,2),器残长5.7厘米。

卜骨一件,出于T 18夯土中。T18:2背面残存半个圆钻,未灼,残长5厘米(图一0,8)。

四、四号夯土基址的年代

压在汉代文化层之下,基址的北界又被西周晚期灰坑H1打破,由此可以推定四号夯土基址的下限不晚于西周晚期的四号夯土基址的下面,叠压着西周早期的灰坑,夯土基址本身也包含了较多的陶片,其中的侈口联裆深腹鬲、敞口深腹篡、宽沿深腹盆、菱形印纹小陶盆、粗把磨光豆、敞口尊等特征都较明显,可以确认是西周早期的遗存。由此可以推定四号夯土基址的始建年代不早于西周早期。

换言之,四号夯土基址有可能建于西周早期的后段或西周早中期之交,而毁弃于西周晚期的前段,前后约百余年。

五、沣西客省庄西周芬士基址

建筑群的布局及其常义

客省庄四号夯土基址并非是一座孤立的建筑基址,而是附近若干基址组成的一群建筑基址中的一个,是规模最大的一座。

1977年至78年,我队曾在四号夯土基址之西发现并发掘了三座西周时期的夯土基址,分别编为一、二、三号夯土基址①。一号夯土基址在四号夯土基址的西南约60米,基址为长方形,东西残长22、南北宽7.3米。二号夯土基址在四号夯土基址的西南约30米,这个基址破坏严重,形状不清,残存部分东西9.3米、南北1.65米。在二号夯土基址之北约25米的断崖上,暴露两段管道,由一端粗一端细的陶水管套接而成。三号夯土基址在四号夯土基址正南约15米,与一号夯土基址在东西一条直线上,两者相距约65米。三号夯土基址破坏也较严重,基址东部略作方形,东西残长20、南北宽18米,西部呈长条形,东西残长12.5、宽1.7-2.1米,似是一条廊道。

一、二、三号夯土基址的地层情况和四号夯土棊址是相同的。如一号夯土基址被西周晚期灰坑打破,骂夯土基盅如罡文所述压住了西周早期灰坑,由此,可以确定盘四处夯土基址是同时的一组建筑群的遗存。

为了进一步了解客省庄附近的西周夯土基址的分布情况,我队于1982-84年在客省庄和马王村之间进行了普遍的钻探,又发现十多处夯土基址,它们都压在汉代的堆积层之下,可能都是西周时期的建筑遗存,其中较大的有九座,编号为五至十四号夯土基址(图一一)。

五号夯土基址在四号夯土基址的正东约100米处,位于沣西棉花站的后院内。现存夯土面距地表2.6米,基址东西向,长方形,东西长约30米、南北宽约8—10米,夯土厚度在0.5-2.5米之间。

六号夯土基址在五号夯土基址正南约30米处,位于沣河管理处的后院内。夯土面距现地表2.4米,这处夯土基址形状不甚规正,东西最长约13米,南北最宽约10米,夯土厚度在2.5米左右。

七号夯土基址在一号夯土基址正南约50米处,位于马王村小学后操场北墙处。夯土面距现地表0.9米,基址东西长约12米,南北宽约8米,夯土厚度在2米左右。

八号夯土基址在七号夯土基址西南约35米处,位于马王村小学后操场西墙内。夯土面距现地表1.5—1.8米,基址的西部已被破坏,现东西残长5米,南北宽8米,夯土厚度在2米左右°

九号夯土基址在八号夯土基址正东约50米处,位于马王村小学后操场内,夯土面距现地表1.5米,基址东西残长7米,南北宽约8米,夯土厚度在2米左右。

十号夯土基址在九号夯土基址的东北约20米,北距三号夯土基址55米,位于马王村小学北排教室南侧。夯土面距现地表0.5米左右,基址东西残长7米,南北宽约8米,夯土厚度在2—3米左右。

十一号夯土基址在西户公路南侧,北距四号夯土基址约160米。夯土面距现地表0.7米,基址南北长12米,东西宽5米,夯土厚度约1.5米左右。

十二号夯土基址在十一号夯土基址的东南约10处。夯土面距现地表约1米,基址东西残长7米,南北宽约8米,夯土厚约1米。夯土基址下面压着西周早期灰坑。

十三号夯土基址在十二号夯土基址正南约25米处。夯土面距现地表1米,基址东西18米,南北残长14米,夯土厚约1.2至1.7米。基址南临断崖,在断崖上可以看到夯土基址的断面。

十四号夯土基址在十一号夯土基址东北约50米,六号夯土基址正南约105米。基址东西长约7米,南北宽5米,夯土面距现地表0.7米,夯土厚约2.5米左右。基址下面压着西周早期的灰坑。

上述九处夯土基址仅仅是根据钻探资料确定的,未经发掘,在形状和小大方面容或有若干出入。但是,在客省庄附近有一群或几群西周夯土建筑基址已是无可置疑的了。

在钻探中,还发现一条宽阔的大路,这条大路由五号夯土華址往南,绕四号、三号夯土基址蜿蜒向西南。路面距现地表深1.6-2蹬面宽约1G路共有三层踩踏面,每层路面均坚实起层。这条大路现已探明的长度约二百余米。在十三号夯土基址附近还发现了两段较窄的路土,一段在基址的东面,路土东西走向,宽0.7米,长40米,另一段在基址的西面,路土南北行,宽也是0.7米,长35米。

在十一号、十二号夯土基址周围还发现有西周时期的陶窑六座,后来,我们曾经清理了其中的三座。它们和夯土基址的关系还不清楚。

在上述已发掘和探明的14座夯土基址中,四号夯土基址规模最大,即使和周原发现的大型建筑基址相比,仍居首位。周原凤雏发掘的甲组建筑基址是一座包括两进庭院的院落建筑,南北长45.2、东西宽32.5米,总面积为1469平方米②。周原召陈发掘的三号建筑遗址,是一座较大的单体建筑,东西长24、南北宽15米,总面积仅360平方米③。而客省庄四号夯土基址的总面积竟达1826.98平方米。上述周原的两处建筑基址都被认为是西周王室的宗庙、官殿遗存,关于客省庄四号夯土基址,现在还没有证据可以确定其性质,但它决不是一般的建筑物,除了客省庄发现的西周残瓦④,也应是用于这类建筑之上的。过去在沣西发现的西周时期的居住房址,都是深土窑式的,或是半地穴式的,这种房屋与客省庄四号夯土基址形成了强烈的对照,因此,可以推测客省庄四号夯土基址这样规模的建筑物至少也应是高级贵族才能够享有的。

客省庄附近发掘和探明的十四座夯土基址之间的关系,即它们究竟是一组或几组建筑群还不很清楚,因此,这些建筑物的布局也无从究明。但是,已经探出的二百多米长的一条大路将上述夯土基址分隔成南北两组,或许大路以南的、十二、十三、十四号夯土基址与大路以北的那些夯土基址并不属于同一个建筑群。

客省庄西周夯土基址群的发现自然要联系到丰京的问题。史书记载,周文王作邑于丰,武王迁镐,丰、镐二京一河之隔,同时并存,周天子经常在丰京主持大典,处理国政。《左传•昭公四年》:“成有岐阳之蒐,康有丰宫之朝",岐山董家所出卫葢上则记载了周天子在丰京举行建旗大礼⑥,这些都表明了西周时期丰京的都城地位。

关于丰京的位置,我们在沣西地区经过长期的考古调査和发掘,发现沣河中游西岸的客省庄、马王村、张家坡、大原村、冯村、曹家寨、新旺村等地是西周遗址和墓葬最为密集的地区,这个地区方圆约十余平方公里,应该就是丰邑的大致范围。

张家坡是考古工作做得比较多的地点之一,五十年代中期,曾在这里发掘西周时期的遗址,有比较丰富的收获,确立了西周陶器发展的序列,但在遗迹方面尚无重大的发现。近年来,我们又在张家坡发掘和査明了一批西周时期的墓葬,其'中不少是上层贵族的墓葬⑥。看来,张家坡村迤西直到大原村的高冈上主要是西周时期的墓葬区,没有发现重要的建筑基址,而张家坡村以北,地势低落,既未发现居住址,也未发现墓葬区。

新旺村一带我们也曾做过一些试掘和钻探,这里曾几次发现西周青铜器窖藏⑦,器形也较大,但迄今没有发现较重要的建筑遗存。马王村西也曾多次发现西周窖藏铜器,其中有不少是有铭文的⑧。这些窖藏铜器都被认为是西周末年埋入的。因此,可以认定这些地方必定有拥有这些青铜器的贵族家族的宅第。

在这种情况下,客省庄西周夯土建筑基址的发现当然是极其重要的,尽管基址上部的建筑,包括柱穴、柱础都已荡然无存,但是,它的发现为进一步探索、研究西周时期的丰京提供了重要的线索。

执笔人 卢连成