传说京沪两地生活三代以上的居民都是生在福利天堂,人均福利房房东……

我10岁起阅读《文汇报》,知道了90年代前半叶上海有一百万小煤炉和一百万马桶,人均居住面积是个位数。当年人均居住面积低于4平方米的居民有几万户。“小阁楼”、“亭子间”之类居住环境是市民的生活常态。当时,我没对上海的生活产生丝毫向往。

参照当时上海知青家庭出身的玩伴的说法,虽然家长成天的“上海长”、“上海短”,但是一提到回上海,都是一副酸葡萄架势说:“上海的处长都住不了我们这么好的房子。”其实他家住的就是两室一小厅,套内面积50平方米出头。

90年代初,上海“五年大变样”的重头是棚改。“住房解困工程”的目标是“365”,意为2000年之前拆除365万平方米的危旧棚房区。结合人均居住面积,这一改造几乎涉及一百万居民。365万平方米意味着什么呢?2014年,上海市一年的商品房供应量是1200万平方米。上海这座城市超过了承载能力不是一天两天的事情,90年代实质上已经步入了缓解期。

这是电影《小字辈》开场的画面。该片由长春电影制片厂于1979年出品。影片片头,展示上海市很好很强大的社会主义建设成就的市容集锦。在拍了两分钟的旧社会遗物建筑之后,终于有了大面积的“新社会”产物,就是漕溪北路的高层筒子楼。真是尴尬,1962年拍摄《魔术师的奇遇》的时候,为了展示上海新社会风貌,剧情特地安排人物去闵行一条街。1979年的时候,闵行的市容已经陈旧了。《小字辈》片中呈现的建筑群,是当时在全国都很有名气的上海漕溪北路高层住宅群。

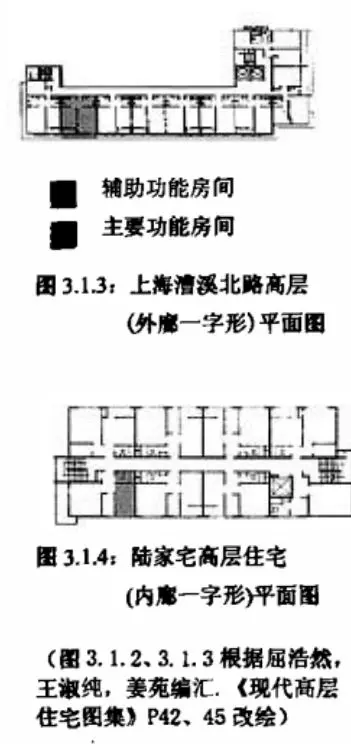

嗯,上图是漕溪南路大楼,高层筒子楼。下图是陆家嘴高层住宅,高层赫鲁晓夫楼。这种“廊式户型”的扑街房型,贯穿了整个八十年代的上海高端住宅建设。不是上海滩的“体面人”,像工程师、艺术家之类,还住不到这种房子里。

当时上海是何等的“不堪重负”与“老迈”呢?

1986年,一栋旧社会时兴建的大楼(当时交由一个很体面的机关办公,按理说日常维护还算可以)因为电线短路发生火灾,留下了”隐患险于明火,责任重于泰山“的警训。

1987年,陆家嘴黄浦江过江轮渡码头,4万多被大雾推迟行程的上班族拥挤于此,发生严重踩踏事故,死亡66人。上海市以此向上陈情,终于把上解中央的财政比例从92%降到了88%,修建了包括延安东路隧道在内的一系列基础设施。

苏州河的黑臭顺风几公里外都能闻到,外地人对上海自来水浓厚的氯气味留有深刻印象。70年代兴建一条把污水引向浦东”污染搬家“的工程,都作为新生事物的典型,写入了因为当年的工业技术与科学文化优势,主要由上海作者主笔的《十万个为什么》。甚至80年代一部内容包含了惩治苏联上层叛变集团的等时代特色内容的科幻小说《飞向人马座》,作者都煞有介事的说从淀山湖引水冲淡黄浦江的污水,环境就好了。结果没等水污染问题采取科幻小说作者的设想得到解决,1988年的上海甲肝大爆发先来了。

直到90年代,上海人民的生活条件,说实话跟内地一些地方没什么优势,住房问题就扯了后腿了。1992年,上海提出2000年实现住房成套率70%,人均居住面积10平方米。这个目标于1999年提前一年实现,然后我住校去了,家里就看不到《文汇报》了。

也就是在这个时候,邻居家的上海知青陆续搬回了上海。院子里一共两家没搬,一家是丈夫有重病,一家是男主人在机关里已经有了不错的位置。

我们再看看北京。建国后,由于大量人口进入城市新出现的工作岗位,京沪两地都现出了几段持续数年的人均居住面积下降的情况,北京的住房紧张问题也很突出。设计了北京儿童医院、北京和平饭店等优秀建筑的法籍华裔设计师华揽洪1957年接受记者采访时称:“就拿北京来说,解放后盖了1800万㎡。等于过去几年北京建筑面积的总和。但是,同时期,北京的人口却增加到原有的三倍,并且新建筑中只有40%左右是居住建筑,尚分配给新增加的人,每人只摊得到2.5㎡,还搁不下一个中型的木床。这些人的居住问题,全靠发掘原有房屋的潜力,挤着住来解决的。七、八口人挤在一间小屋里住的情形是司空见惯的事。不仅北京如此,各大城市也都有同样的情况”。

北京人民不用早起刷马桶,第一次申奥的时候国际奥委会官员拿一百来万小煤炉说事。因为室内没有方便的上下水,痰盂在人民生活中发挥着重要的作用。当时北京市民的生活状态,好一点的是《我爱我家》的贾府,四居室的171中学学区房,周末能吃饺子;差一点的,《贫嘴狄仁杰……啊不,《贫嘴张大民的幸福生活》。要不是有工作不错的社会治安,张家经历的的棚户区生活比巴西贫民窟好的也有限。《贫嘴张大民的幸福生活》这个故事以北京为背景。

虽然北京土地资源紧张,但是直到80年代,包括当时北京市总规划师张开济先生等人的建筑界仍然反对大规模兴建高层住宅。理由是当时兴建高层住宅每平方米成本比多层住宅贵50元,建成后每年每层楼的物业支出高层住宅更是贵了500元。截止1988年统计,北京市共建成高层住宅1100万平方米,平均面积62平方米,平均高度17.7层,构成了现在物业问题突出的“老破小”的主体。由于缺钱,当时北京的建筑设计者一本正经的发明了一种9层高的“高层住宅”。一栋楼几个楼道共用一部电梯,电梯把乘客一股脑带到了8楼,乘客出了电梯先通过悬空在外墙的外走廊找到各自的楼道。不是恰巧住8楼的乘客要上一层回9楼,或是下一层去7楼。

此时北京设计的高层住宅严格遵照国家标准,一居室建筑面积不超过45平方米,二居室建筑面积不超过56平方米,起居屋仅7-8平方米。为追求高容积率,此时的住宅多为一梯八户、一梯十户甚至一梯十二户。八九十年代的获奖房型设计以今天的标准看,仍然是“画美不看”,要不是有户口和学区属性根本卖不出去。

以90年代初北京高校系统为例……(为什么当时高校“出国潮”?)1999年高校系统集中改造教职工宿舍中的筒子楼。发现清华大学的筒子楼里有“子女房”,就是教师家庭一家一间房,进入青春期的子女按照性别另行安排集体宿舍住上下铺。北京协和医院一栋建于30年代的老楼里,解放前住一到两位护士长的15平方米房间,当时已经普遍有海归背景的协和医院少壮派医生要住一家人,甚至是祖孙三代,这样的居住条件在调查的13户人家里居然有7户。

到福利分房结束的1996年底统计,北京城镇 居民人均住房使用面积已达13.73平方米,建筑面积为18.31平方米,平均每户为 2.54间。与1990年相比,增加了使用面积2.56平方米。

现在说这些,很多人完全是在听“很久很久以前”的“古时候”的故事了,好像是在说另一个世界的事情。