选择题不失冤枉分秘籍:记牢这些常见陷阱!

各位淀粉好呀~今天小编为大家带来了——选择题高频陷阱系列,首先让我们先解决最复杂的中国古代篇吧!文档最后还有小编为大家精心准备的PDF文档哦,接下来快快往下学习吧!

中国古代政治

01

易错点一 商周时期的政治制度

易错角度1 分封制下最高执政集团尚未实现权力的高度集中

(2019·四川眉山一中9月模拟)春秋时期开始有“县”“郡”名称,原指直属于国君的土地。楚国曾把县分封给功臣、贵族,后来改为由国君掌握,其他地区的贵族、功臣的封地也逐渐由世袭改为两代以后收归国家。这说明楚国( )

A.逐渐走向中央集权

B.率先废除了分封制

C.最早实行了郡县制

D.具备了称雄的实力

【易错点拨】西周建立后周王广泛分封,周天子虽被尊为“天下共主”,但受封的诸候在自己的领地内拥有相当大的权力,如设置官员、征派赋役等。到西周后期王室衰弱,各诸侯国逐渐形成割据势力。这说明分封制下最高执政集团尚未实现权力的高度集中。

【答案】A

易错角度2 分封制埋下了割据隐患,但也孕育了统一的因素

有学者指出,周天子授土授民给诸侯叫作“建国”,诸侯授土授民 给卿大夫叫作“立家”,因此对于士、庶民而言,就有“国”与“家”的对立,他们把自己的宗族称为“家”,只知效忠于“家”,而不知效忠于“国”。材料表明,分封制( )

A.有利于强化国家意识

B.存在国家分裂的隐患

C.不利于维护宗族团结

D.益于树立周王的权威

【易错点拨】分封制的实质是地方分权,诸侯在自己的领地内拥有很大的权力。 随着诸侯国势力的日益壮大,到西周后期,王权衰弱,出现了诸侯争霸的局面,所以说分封制为分裂割据埋下了隐患。但在分封制下,周天子可以通过层层分封管理地方,周文化也通过分封制得到进一步传播,这在一定程度上都有利于统一国家的形成

【答案】B

易错角度3 分封制与宗法制的区别与联系

西周的封国与夏商时期的封国不同,其不是在原部族居住地上就地册封,而是把同姓王族或异姓功臣分封到边远的地方或新征服的土地上,这样封国内不仅有不同氏族宗族的居民,而且有新迁入的受册封者的氏族宗族,不同血缘的人们组成了一个新的共同体。这反映了西周的分封制( )

A.有利于解决各种政治势力之间的矛盾

B.使新征服地区的文化同周文化一致

C.有利于封国目主经営积极性的发挥

D.使夏商以来的血缘族体逐渐走向瓦解

【易错点拨】分封制是古代帝王分封诸侯的制度,其实施是为了有效地统治辽阔的 疆域;宗法制是按照血缘关系远近以区别亲疏的制度,其实施是为了保证权力继承规范有序,保证王权的稳定。分封制以宗法制为基础,宗法制为分封制的实行提供了原则和方法,保证了分封制的顺利实施;分封制是宗法制在政治制度方面的具体体现。

【答案】D

02

易错点2 秦汉至宋元的政治制度

易错角度1 郡县制最早不是出现于秦朝

《史记·秦始皇本纪》记载:“庄襄王死,政代立为秦王。当是之时,秦地已并巴、蜀、汉中,越宛有郢,置南郡矣。北收上郡以东,有河东、太原、上党郡。东至荥阳,灭二周,置三川郡。”据材料可推断,郡县制( )

A.在秦朝开始创立

B.春秋战国已出现

C.全面取代分封制

D.加强了君主专制

【易错点拨】 郡县制是古代中央集权制在地方政权上的体现, 它产生于春秋战国时期, 经过秦始皇的改革, 成为秦汉以后的地方政治体制。

【答案】B

易错角度2 九品中正制实施过程中也曾重视才能

曹魏时期,曹丕命陈群选拔“德充才盛"“有识鉴"之人担任中正,按照“家世、道徳、才能”三条标准,选拔“优秀之士”,一时间“儒雅并进”由此可知当时( )

A.选官制度的标准不断变化

B.九品中正制被世家大族操控

C.选官制度有利于加强中央集权

D.九品中正制选拔官员德才并举

【易错点拨】九品中正制在创立之初,评议人物的标准是家世、道德、才能三者开重。但由于魏晋时充当中正者一般是二品,二品又有参与中正推举之权,而获得二的者几平全部是门阀世族,故门阀世族完全把持了官吏选拔之权。于是在中正品第过程中,才德标准逐渐被忽视,家世则越来越重要,甚至成为唯一标准,到西晋时终于形成了"上品无寒门, 下品元士族"的局面。

【答案】D

易错角度3 科举制下世家子弟仍具有入仕优势

钱穆论及唐代的科举时说:唐代门第势力正盛,在那时指行考试,点考的多是门第贵胄。门第子弟在家庭中有家教熏染,并已早懂得许多政治掌故,一旦从政,比较有办法。如是积渐到晚唐,大门第逐步堕落,应考的多数是寒窗苦读的穷 书生他们除却留心应考的科目,专心在文选诗赋,或是经籍记诵外,国家并未对他们有所调物育,门第教训没有了,政治传 统更是茫然无知。钱穆认为唐代的科举制( )

A.摧毁了门阀政治

B.扩大了政权基础

C.促进了社会公平

D.与人才培养脱节

【易错点拨】 科举制改变了自秦汉以来以荐举为主的官吏选拔制度,将封建官吏的选拔和任用权收归中央,剥夺了士族地主的政治特权,削弱了地方豪强的势力。科举制虽向社会各阶层开放, 但由于当时门阀世族仍具有较大影响力, 因此世家子弟仍具有入仕优势。

【答案】D

易错角度4 元代行省权力大而不专

有学者指出:“行省演化为固定的地方官府,是指其主要性质而言。即使上述演化完成以后,行省仍长期保留着朝廷派出机构的某些原有性质。”这表明( )

A.行省具有二元化特点

B.行省是临时性机构

C.行省不是地方政府

D.行省制与郡县制无异

【易错点拨】 行省作为中书省的对外派出机构,掌管辖境内的钱粮,兵甲,屯种,漕运及其他军国重事,统领路、府、州,县,基本掌握地方的军政大权。但行省行使权力时受到中央的节制,且行省内部也存在权力制约, 行省权力大而不专, 这决定了它只能为中央集权服务。

【答案】A

03

易错点3 明清时期的政治制度

易错角度1 宦官专权、外戚干政反映的是皇权的强化

中国古代曾出现不少皇帝无力或不能执掌权柄的现象,这时皇帝或受制于母后、外戚,或受制于臣官、地方割据势力。出现这种现象的根源是( )

A.三纲五常受到挑战

B.君主权力至高无上

C.宗法观念丧失殆尽

D.皇帝权力暂时旁落

【易错点拨】 中国古代君主专制制度的核心是皇权至上。但很多时候由于皇帝年幼成不理政事,会有人代督星帘处理政事,因此便出现了宦官专权, 外戚干政的现免 不过, 这些现象反映的不足皇权的削弱, 而是皇权的强化, 因为宦官、外戚的权力皆来源于皇帝。

【答案】B

易错角度2 君主专制与中央集权内涵不同

(2019·河北衡水中学11月模拟)据记载,汉代的郡县长官不必征求朝廷同意就可以处死罪犯。宋代,死 刑案件必须由州和朝廷审理核定。到明清两代,知州、知府、知县的刑罚权仅剩行使鞭笞一项。这种变化反映了( )

A.司法机构逐渐独立

B.中央集权不断加强

C.专制皇权达到顶峰

D.地方政府职能转变

【易错点拨】君主专制主要体现在帝位终身制和皇位世袭制上。其主要特征是皇帝专断独裁, 集国家最高权力于一身, 从决策到权力 行使都具有独断性和随意性, 发展趋势是皇权不断加强。中央集权是相对于地方分权而言的, 其特点是地方政府在政治, 经济, 军事方面没有独立性, 必须严格服从中央的命令, 一切受制于中央, 发展趋势是中央权力不断加强,地方权力不断削弱。

一般来说,君主专制以中央集权为基础,中央和地方都必须服从皇帝一人。皇权加强时,往往是中央集权比较有效时; 皇权削弱时, 往往是中央集权不力时。

【答案】B

易错角度3 古代中国的监察制度对皇权有一定的监督作用

法国汉学家汪德迈指出,在中国古代,“对皇帝的决定可以提出批评,这一条在某种程度上蕴含着言论自由的原则,每每令研究中国政治制度史的人倍感兴趣”。这里评述的制度( )

A.有利于完善君主专制

B.有利于中央集权的强化

C.使君臣关系趋于平等

D.为官员升迁提供了方便

【易错点拨】 古代中国的监察制度有谏诤君主、纠察百官的作用。宋代的“台谏合一” 和清代的 “科道合一” 使监察制度逐渐成为专制皇权驾驭百官的工具, 而失去了对皇权监督制衡的功能。但在某些时期,监察制度还能发挥部分“匡正君主,谏诤得失”的功用, 并成为相权制衡皇权的有力杠杆.

【答案】A

中国古代经济

01

易错点1 古代中国的农业

易错角度1 自给自足并不意味着生活富足

西汉桓宽在《盐铁论》中说:“田虽三十……加之以口赋更徭之役,幸一人之作,中分其功。农夫悉其所得,或假贷而益之。是以百姓疾耕力作,而饥寒遂及己也。”这说明西汉时( )

A. 自耕农是国家赋税的主要承担者

B.田赋等负担使得农民生活困苦

C.土地兼并导致大量农民饥寒交迫

D.高利贷导致大量农民濒临破产

【易错点拨】 受文学作品的影响,很多考生认为小农经济下,农民过着衣食无忧的自园生活。事实上,由于小农经济与生俱来的脆弱性以及封建政府沉重赋税的压迫,衣民的生活非常困苦。如秦代“收泰半之赋” ,使“男子力耕不足粮饷,女子坊绩不足衣服”。

【答案】B

易错角度2 均田制下并不是全部土地归国家所有

玄宗天宝年间,租庸调为国家财政收入的主要来源。唐代宗大历年间,国家财政收入的重点开始转向田亩税。赋税征收重点转移是由于当时( )

A.小农经济的发展壮大

B.实行“不抑兼并”的政策

C.商品经济的日益发展

D.国家无法直接控制人丁

【易错点拨】 均田制属于土地国有制,但井不意味着所有土地都属于国家。均田制下政府将手中掌握的大量无主荒地和部分官田进行分配, 地主阶级的土地并不属子均田的范围。均田制的推 行有利于荒地的开垦以及农业的恢复和发展。

【答案】D

易错角度3 佃农在封建社会并非没有自主性

佃农是租种地主土地的农民,佃农有少量的生产工具和生活资料。魏晋南北朝时,佃农被列人豪强地主家籍,自由受到限制。唐宋时代,佃农阶层日益扩大,于是封建政权将他们列人户籍,使其取得了封建国家编户的地位。这一变化( )

A.增加了政府掌握的土地数量

B.提高了农业生产技术水平

C.限制了小农经济的持续发展

D.减弱了佃农对地主的依附

【易错点拨】战国时租佃关系已经产生,汉代时比较普遍,当时佃农与地主的人身依附关系很强,如东汉田庄的劳动者与田庄主就形成了较强的人身依附关系。宋代,租佃经营已经成为仅次于自耕农经营的重要经营方式。佃农租种地主的土地,双方通过契约形成剥削与被剥削的关系,佃农在契约期满后可以离去,佃农对地主的人身依附关系相对减弱,获得了一定的自主性。明清时期,随着商品经济的发展,租佃制普及全国,成为农村土地经营中的主要形式。这一时期,随着佃农队伍的扩大和自由租佃关系的发展,佃农对地主从人身依附夫系为主向以土地依附为主过渡,获得了更多的经营自由。

【答案】D

易错角度4 经济重心南移的阶段性

隋朝开通了京杭大运河,加强了南北方的联系。经历五代十国的分裂以后,北宋恢复了这条南北交通要道,京师开封日益依赖通过运河运来的南方的米粮,漕运成为北宋朝廷的生命线。材料观点实际上说明了( )

A.发展京师经济的重要性

B.京杭运河是北宋水路交通要道

C.建设都城防御的急迫性

D.国家经济重心逐渐向南方转移

【易错点拨】魏晋时期,江南经济的开发为经济重心南移莫定了基础。中唐以后,经济重心开始南移。南宋时期,中国古代经济重心南移最终完成。明清时期,南方经济重心的地位得到了巩固和发展。此外,经济重心的南移也带来了文化重心的南移。

【答案】D

02

易错点2 古代中国的手工业

易错角度1古代中国的官营手工业并非与市场毫无关系

南宋《清波杂志》中记载:“汝窑宫中禁烧,内有玛瑙为釉。唯供御拣退,方许出卖, 近尤难得。”这表明( )

A.官营产品流向放宽

B.瓷器市场竞争激烈

C.官窑窑务管理渐趋松懈

D.汝窑产品质地欠佳

【易错点拨】 虽然古代中国官营手工业的产品一般不进入市场, 但其并非与市场毫无关系, 实际上官营手工业在一定时期内,一定行业中对商品经济的发展有一定的积极作用。虽然官营手工业的产品主要用来满足皇室、贵族和各级官更的需要,但是随着封建经济领域内商品经济的不断发展,官营手工业与市场的联系逐渐加强。

【答案】A

易错角度2 明朝中后期, 在中国局部地区的某些生产领域手工工场得到快速发展

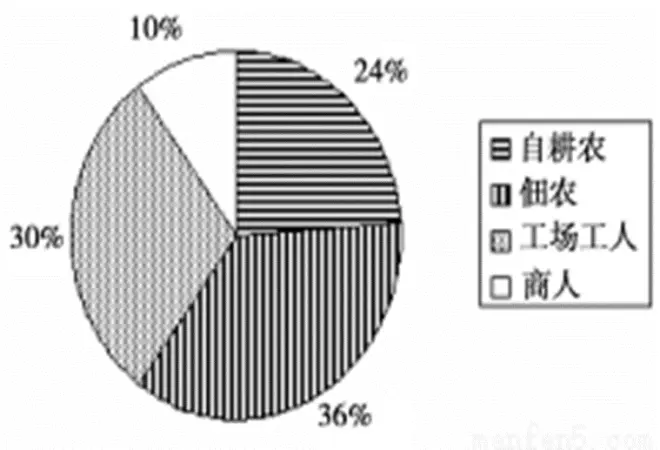

下侧为明代苏杭地区居民身份结构示意图,该图反映了该地区( )

A.手工工场占有重要地位

B.租佃关系开始产生

C.商人群体社会地位较低

D.自然经济逐渐解体

【易错点拨】明朝中后期,手工工场的数量增多,规模扩大,部分行业的生产工具与产品产量增加,技术进行了更新.在苏州,松江等地的丝织业中出现了以出卖劳动力为生的"机工"和通过雇“机工”生产丝绸获取利润的"机户",资本主义萌芽产生但资本主义萌芽局限于部分地区的个别行业中,中国并未进入工场手工业阶段。

【答案】A

03

易错点3 古代中国的商业及经济政策

易错角度1中国封建社会商人的权益受到一定保护

据史书记载,洪武年间,南雄商人载货入京,“至长淮关,吏留而税之,既阅月而货不售。商人讼于官,刑部议吏罪当纪过。上日:'商人远涉江湖……且纳课于官……迟留月日而使其货不售,吏之罪也。'命杖其吏,追其俸以偿商人”。材料主要反映了( )

A.朝廷保护商人正常商业活动

B.商人社会地位得到大幅提高

C.明代通过减税政策发展商业

D.政府逐渐放弃重农抑商政策

【易错点拨】 在中国封建社会里, 由于统治者推行重农抑商政策, 商人的社会地位比较低, 但这并不意味着商人的权益不受保护, 实际上,各级政府是不能随意向商人征收苛捐杂税的。

【答案】A

易错角度2 清朝海禁政策曾松动过, 但仍有诸多限制

雍正五年废除南洋贸易禁令,但仍规定“从前逗留外洋之人,不准回丝籍。”乾隆二十九年,弛禁生丝及丝织品出口(实只准出口少量租丝),国内商人可以东洋办铜的名义搭配少量绸缎出口。嘉庆年间又在透过行商卖给外国人的名义下取消茶叶出口禁令。材料实质上反映了清朝( )

A.坚持闭关锁国政策

B.海禁松弛但有诸多限制

C.官府仍然垄断外贸

D.正缓慢地走向对外开放

【易错点拨】 清朝海禁政策曾松动过,但其松动是有限制条件的,清朝总体仍实行闭关锁国政策.

【答案】B

易错角度3 中国古代也存在惠商政策

宋太宗淳化年间规定:“除商旅货币外,其贩夫贩妇细碎交易,并不得收其算(税)。当算之物,令有司件析,颁行天下,揭于板榜。”至道年间规定:“民间所织缣帛,非出鬻于市者,勿得收算。”宋太宗意在( )

A.鼓励商品贸易发展

B.规范市场经营秩序

C.扶持家庭手工生产

D.推行便民惠民政策

【易错点拨】 重农抑商是中国历代封建王朝一以贯之的经济思想,但封建统治者也会因形势变化对该政策作出调整, 一定程度上放宽对商业发展的限制, 甚至表现出“惠商” 的一面。但在整个封建社会,抑商是基本的经济政策,惠商是促进经济发展的阶段性政策。

【答案】D

易错角度4 资本主义萌芽发展为资本主义生产方式需具备前提条件

元明以来,江南水乡双林镇以纺织业闻名,外来定居的商人通过家族繁衍和科举考试成为本地缙绅,他们常在官府不在场的地方扮演着官府的角色。而几乎同一时期,威尼斯商人的活动使得地中海的商路扩大,威尼斯还成立了城市共和国,每一种公共设施都可以在威尼斯找到典范。以上对比说明( )

A.中国向近代转型的社会条件不足

B.资本主义萌芽时代商品经济繁荣

C.中西商品经济的发展使地缘淡化

D.中西方截然不同的商品市场导向

【易错点拨】 资本主义萌芽只有在一定条件下才能发展为资本主义生产方式。 中国明清时期出现的资本主义萌芽未能茁壮成长, 也没能发展成资本主义生产方式。

【答案】A

中国古代思想

01

易错点1 春秋战国时期的百家争鸣

易错角度1诸子百家既相互批驳又相互融合

荀子主张“ 礼法兼用”;韩非子尝试为法治寻找“道”的依据;《吕氏春秋)一书兼容了儒、墨、道、法诸家言论。这种现象表明当时( )

A.儒家思想备受秦国重视

B.法家地位有所下降

C.思想领域出现融合趋势

D.思想专制局面形成

【易错点拨】春秋战国时期的诸子百家在理论上"譬犹水火”,相互批驳对立。例如,在社会伦理观上,孟子认为“人无有不善",而荀子、韩非子认为"人之性恶”,道家的告子认为“性无善无不善也”。在人生态度上,儒家主张积极入世,强调“知其不可为而为之”;道家则主张“逍遥”的人生态度,强调"超脱";墨家提倡“非命”,即不从命;阴阳家主张“天命观”;等等。

但诸子百家的思想也体现出相互融合的特点。例如,法家思想与道家思想颇有渊源,在追求目标上与儒家思想也有相通之处。

【答案】C

02

易错点2 秦至唐儒学的发展

易错角度1秦始皇禁儒,但并没有废儒

有学者指出:“秦始皇焚民间藏书,坑孟派儒生,只许士人学秦朝的法律制度,以吏为师。皇帝宫中却藏有大量图书,朝廷上仍有博士官和儒生或传经或议论政事。”这说明秦始皇( )

A.焚书坑儒只是针对儒家

B. 采取多种措施维护统治

C.依旧借助儒学治理国家

D.积极推行法制,依法治国

【易错点拨】秦始皇禁儒,但并没有废儒,儒家思想对秦朝法制也产生了较大影响。例如,在湖北云梦县睡虎地秦墓出土的 《为吏之道》中,明确要求官吏宽俗忠信、安贫乐道,执政者应修养身心。秦律中明确规定“殴大父母,黥为城旦春”,还规定如果父告子不孝,官吏应无条件抓捕儿子, 然后再查明真相。这说明秦朝统治者认识到儒家的内圣之道有利于巩固自己的统治。

【答案】B

易错角度2 汉代儒学与先秦儒学的异同

董仲舒称:“天生之民,非为王也,而天立王,以为民也。故其德足以安乐民者,天予之;其恶足以残害民者,天夺之。”这反映出董仲舒( )

A.继承发展了先秦儒家的“民本”思想

B.把道家、法家思想糅合到儒家思想中

C.为封建君主专制统治提供了理论依据

D.将“无为”思想提升到了天意的高度

【易错点拨】汉代儒学是对先秦儒学的继承和发展,与先秦儒学既有相同点,也有不同点。

相同点:都重视对人民的教化;都重视以礼治国;都强调重义贱利;都是为了维护社会秩序的稳定。

不同点:

1来源不同。汉代儒学是以先秦儒学为基础,依据《公羊春秋》学说,吸收融合了阴阳家,道家及法家思想而形成的新的思想体系。

2内容不同。汉代儒宇主张“大一统”“罢黜百家,独尊儒术”“天人感应”“君权神授”“三纲五常”,这此都是不同于先秦儒学的内容。

3地位不同。先秦儒学在所处的时代不受重视。只是诸子百家学说中的一种,汉代儒学在汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”之后,成为正统思想,确立了在中国传统文化中的主流地位。

【答案】A

易错角度3 三教合一并非佛教、道教、儒教合为一个整体

宋初的学者对佛教基本上持否定态度,力倡排佛。宋中叶以后,出现士人“不学则已,如学焉,未有不归于禅”的局面。这一变化反映了( )

A.佛教成为社会主流文化

B.市民兴起瓦解理学统治

C.政治稳定推动文化发展

D.儒学对佛教的吸收融合

【易错点拨】 三教合一并不是说三教合为一个整体, 而是三教在发展的过程中互相借鉴。具体来说,佛、道、儒经历了由三教并立到三教合一的过程。

汉代到南北朝时期,是佛教、道教与儒教的磨合期。隋唐时期是佛、道、儒三教并立、会通的时代。唐朝自高祖李渊开始,令儒官、僧侣和道士聚集在一起进行 “三教讲论” ,之后渐成风气。

【答案】D

易错角度4 王阳明心学高扬人的主体精神

嘉靖元年(1522年),政府对王守仁的著作不满,世宗下诏:“不许妄为叛道之经私自传刻,以误正学(程朱理学)。”当时政府批判王阳明,可能是因为王阳明心学( )

A.动摇了儒学的正统地位

B.离经叛道追求个性解放

C.否定了封建纲常合理性

D.主张提升人的主体地位

【易错点拨】 王阳明鼓吹人的主体精神,认为“心即理”,天地万物之理只是我心;人要去除一切私欲,回复己心固有的良善本性,则“人皆可以为尧舜”。他这种以人为本、重视人的价值、高扬人的主体精神的思想, 有激励人们冲破传统束缚、 诱发新思想的积极意义.

【答案】D

03

易错点3 明清之际的儒学

易错角度1 明清之际李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之的进步思想仍属于儒家思想

有学者认为:清初三大儒黄宗羲、顾炎武、王夫之的哲学思想是对明末道德人心危机的坚强回应。他们不约而同地批评程、朱、陆、王。他们全部的哲学努力,既不是什么启蒙,也不是对理学的接着讲,而是扬弃或终结理学,以呼唤儒家基本价值观念的重新回归。据此可知 ( )

A.理学不利于约束道德人心

B.宋代儒学回归孔孟本源

C.理学失去了传统主流地位

D.儒学在危机中努力重建

【易错点拨】 尽管李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之都激烈地反对理学的不合理部公,但他们的思想仍然是儒家思想的一部分。他们并不完全否定儒家思想,而是批判与继承并行, 与时俱进, 不断为儒家思想增添符合时代要求的新内容。

【答案】D

易错角度2 李贽挑战孔子及儒家思想的正统地位, 但其并未突破传统儒学范畴

学者黄仁宇认为,李贽攻击虚伪的伦理道德,拒绝以传统的历史观作为自口門力史观,但在更广泛的范围内,他仍然是儒家的信徒。李贽是一位特色鲜明的中国学者,而不是一位类似条件下的欧洲式人物。这表明李贽的思想 ( )

A.超越了儒家思想范畴

B.具有早期启蒙性质

C.局限于传统文化樊篱

D.推动了社会的变革

【易错点拨】 李贽挑战孔子及儒家思想的正统地位, 虽然使儒学受到冲击, 但未从根本上动摇儒学的正统地位;李贽也并未全盘否定孔子及儒学, 他的思想仍未跳出偏学范畴,仅仅是对儒学的批判和继承。

【答案】C

大家可以发现,今天的陷阱知识点很多关于教材知识的细节补充,想牢牢掌握基础知识,就需要进一步进行积累研究和多积累易错点!好啦~今天的干货就到这啦,公众号对话框输入“选择题陷阱一”即可获取PDF文档啦

想刷【精选好题】选定哥《小题精练》、掌握【基础知识】选《定哥笔记》、构建【知识体系】选《定哥脑图》、记忆【历史时间】选《记忆卡牌》、【轻巧便携】选《小黄书》、【押题猜题】选《红宝书》 更多好物还在定哥熊猫屋等着仔仔们(๑˙ー˙๑)

👉🏻关注:微信公众号:历史如何考高分,更多干货等你来拿~