消化——由电影《蒙太奇》的随想

0、缘起与界定

最近看了一部韩国电影《蒙太奇》。

看的过程中我忽然产生了一个强烈的疑问:作为受害人的母亲,在失去女儿的这15年间如此执着,究竟值不值得??

这里,首先要对我提出的这个问题进行一些必要的界定。

第一,“是否值得”这个问题本质上是纯主观的。只要行为人认为值得即可。但是,这个问题的主观性不排斥对它进行旁观者视角讨论的可能。即,作为“局外人”,我们可以对“是否值得”这个问题发表我们的看法,这些看法进行沟通和交流是有意义的。

第二,我提出的“是否值得”的问题,在这里不指人死不能复生以及相关方面的意味。

第三,我提出“是否值得”的问题,是想提示大家注意,因为女儿遇害,母亲就丧失了自身的主体性,这种状况是否“值得”?母亲之所以丧失主体性,大多又源自法律制度相关的问题,那么,在现今的“文明社会”里,我们的法律能为这样的母亲做什么?不能做的又有哪些?能做的和不能做的对这样的母亲会有怎样的影响?等等。进一步地,这些问题背后存在着怎样的症结?这是我想讨论的重点。

1、ABCD

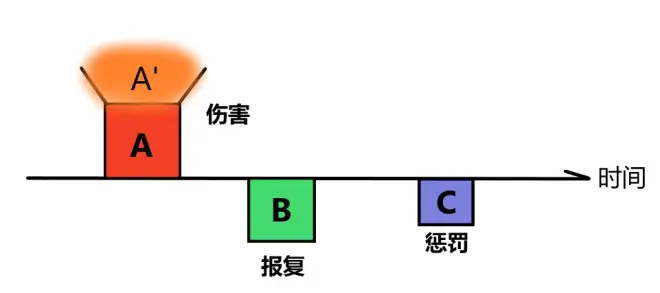

为了便于说明,我画了这样一个图:

基础说明:

按照时间方向上的先后顺序,一个伤害(A)做出,然后导致受害方的报复(B)。在现代社会,报复(复仇)逐渐由法律制度层面的惩罚(C)取代。

现在的问题有:

(1)人出于本性,出于天然的正义观,会想追求 B=A ,但实际上这不可能,为什么?

(2)因为 A 永远大于 B ,而人又想让 B 等于 A ,这个落差会造成诸多问题。A为什么会永远大于B?现实与主观愿望的落差会产生怎样的问题?

(3)A>B>C是一定的,这里,C甚至无法做到和B相等,为什么?

(4)( A+A' ) - C = D

这个D就是无论如何,也必须由受害方自己消化的部分。

这其中又有什么道理?

2、A 为什么永远大于 B ?

*“B为什么不可能等于A”的问题和“A为什么永远大于B”的问题本质相同,这里并归一处讨论。

以前我在课堂上讲过一个“巴掌问题”,当时即引起了台下同学清晰的?笑,我觉得这个问题很严肃,但却引人发笑,想来可能一是因为时间不够,我未能清楚解释,二是因为大众往往对这类问题抱持轻视的态度,这也很常见。(*譬如我认为“无论怎样,先动手打人总是不对的”这个观点在法学上大有问题,但大多数人认为讨论这个没什么意义)

我所谓的“巴掌问题”是这样:

假如你走在大街上,迎面走来一个陌生人,突然抬手打了你一个响亮的耳光。

OK,我作为“裁判”此时赶紧冲上来,对你说:“别激动!他打了你一耳光,你还回去就是了。来来来,你也打他一巴掌。”

假如你言听计从,还了对方一耳光。你们双方也都表示不再“继续”。

我来问你,你觉得,你作为“后手”,还对方一巴掌,这个处理公平吗?请认真思考。

我的看法是:不公平。但也只能这么处理。

我说的第一句“不公平”指的是这种处理不符合绝对公平。第二句话意指所谓的公平,通常是妥协意义上的公平,是现有制度框架内所能追求的“公平”极限值。

请让我来解释如下:

在你走在大街上,平安无事的时候,一切都处于平衡状态(peace)。但有人打了你,也主动打破了这种平衡状态。

此时,按照亚里士多德的“校正正义”观念,我们的社会(法律)制度应当出面,恢复原始的平衡状态。

但正如“将打碎的花瓶再粘回去它就不再是原来的花瓶”一样,事态一旦改变,就“不可撤销”(*像那部电影表达的一样)了。

无论从哪种意义上来讲,通过校正,“使事态恢复到之前的状况”都是不可能的。

这一点类似证据学上“物证之不可销毁”原理,即企图销毁物证只是在原有物证上叠加了新物证罢了,时间的不可逆会使物证一旦形成就无法更改、消灭。

所以,作为“后手”方,天然就处于劣势之中。所谓“还回去”的伤害,只是弥补了最表象的伤害而已。但在这种表象伤害周围,还环绕着一种无形的伤害,“后手”方永远也无法获得弥补。

这个问题如果放大到造成人命丧失的犯罪的程度,可能会更容易理解。

在上面的示意图中,除了A,还有一个A'。这个A'表示的就是无法获得补偿、赔偿,无法复原,无法弥补的伤害。

以人命丧失为结果的诸多故意、过失犯罪,“人命丧失”只是最表浅的创伤切口,实际的伤害通常远大于这个创口。

这个道理和子弹造成的伤害效果完全一样。

第二图来自:gizmocrazed.com

如图所示,子弹贯穿的点面积并不大,但它会造成致命伤,是因为它携带的能量所造成的伤害远大于弹孔那一个空洞。

以最简单的事情为例,故意杀人,或者交通肇事、医疗事故造成他人死亡,受害人的死亡就是这个弹孔,但故意的杀害行为或过失的驾驶行为、不负责任的医疗行为所造成的伤害实际上远大于“这个世界上少了一个人”这样一个简单结果。稍加思考就会知道,受害方的家庭、人际圈(亲戚朋友)乃至工作、社会圈层面,会遭受怎样的伤害和损失。

这些间接伤害(A')就是“躲在”直接伤害(A)后面的,界限模糊、难以估量的存在。

现代法律制度越来越倾向于做A和A'的切割。在评估施加的惩罚C的时候,更是以限缩为原则,以能够厘定清楚的A为参考标准。这是后话。仅以这里讨论的“巴掌问题”来讲,后手方,也就是受害方,是无论如何也无法做到和A的状况相当。

3、落差会造成怎样的问题?

人的主观倾向永远是企图使B等于A,但客观情况却永远是A大于B,这之间存在的就是这里所谓的“落差”。

在现代法制文明成形之前,这个落差不足以造成太多问题,因为当事人可以通过私力救济,即复仇来平衡A、B之间的落差。但在复仇被普遍禁止的现代社会,这个落差就会造成不少社会层面的问题,这些问题毫无疑问也会给法律制度带来压力。

一个典型表现就是“不原谅的受害人”这种现象。

很早以前,国内刑法的理论和实务界就都注意到了这类现象,自己的子女被害,加害人最终获得的判决不是死立执,被害人家属就是持续地、反复地进行各种告、诉。这种现象甚至具有跨越时空的特性。

对于复仇行为,这里不做全面分析,例如复仇能否如愿平抑、安抚自己的内心这类问题不做讨论。我只想摘出一个小问题加以分析,这就是所谓的“同态复仇”究竟能有多大效果?

所谓“同态复仇”,就是“以牙还牙,以眼还眼”。但实际上,同态复仇的关键字是“态”,“态”在这里指方式、方法。进而,同态复仇指的是复仇时需要以相同的方式“还回去”。但这里有一个重大问题,“量”呢??

假如以天平来做比喻,所谓同态复仇,要求是两端放置的都是同一材质的砝码,而至于重量是否完全相等则在所不问。

当然,这个状况的产生一定是有原因的。比如这里的“量”是无法衡量、掌握的。因此,只得粗略要求,重心就慢慢转移到了“态”的问题上。

以古老的复仇现象为例观察,报复的一方“过度复仇”进而导致复仇循环,几乎是常例。这也表明,“量”的拿捏非常困难。

所以,回到前面提出的这个小问题上:“同态复仇究竟能有多大效果?”其实,这个效果很有限。而回到这一小节提出的问题上,这一落差会使“公”和“私”之间形成一种紧张。

4、C为什么这么“小”?

这个问题比较专业,这里我不准备详谈,仅列几点。

现代法律制度的发展趋势是克制、人道,在这样的精神、原则指导下,C小于B和A是一定的。

另一方面,日本学者穗积陈重曾对“复仇与法律”的历史演变做了很好的梳理。

借助于他的整理,进行宏观历史观察,我们就能看出一个公权力对私权力的收集、整合、垄断以及最终取代的过程。

在这个过程的最终阶段,个人私力的行使显然是严格受限的,这是彰显公权力的方式之一,尽管,复仇现象不可能消失。

C的小还有一个重要原因,是现代法治文明的领先国家,通常会有另一种机制进行补偿、补充,这就是宗教。这个问题也不能多谈。

5、初步的结论

通过上述分析整理,可以肯定的是,像《蒙太奇》中的母亲那样,耗尽自己人生的15年时光,去执着追求“以牙还牙、以眼还眼”的结果,其实并不能真正实现“杀人偿命、欠债还钱”的、“等价交换”的正义目标。因为这个不等式是先定的,也是一定的。

所以,从这个角度看,这么做,并不值得。

6、D——消化

近一段时间在看一些韩国犯罪题材电影时,我常常会想起奶飞制作的那部纪录片《韩国雨衣杀手》。

我一直觉得,那个家伙纯粹就是恶魔到人间的分身,它并不是人,它的任务就是制造痛苦、制造苦难,似乎这是要平衡世间的幸福和快乐。

我越来越坚信,有一部分人就是这样,它们徒具人形,毫无人性,“杀”人如麻(这里的“杀”形式千千万),它们绝不会后悔,绝无悔改之意。这些存在,这种邪恶,似乎就是地球人类社会的初始设定,无法更改。

而谈起“雨衣杀手”,另一个让我耿耿于怀的点是——被害人从来都没有加害人值得重视!

从时髦的伪科学——犯罪心理学,到各种围绕犯罪人而产生的形形色色的采访、记录、小说、电影、电视剧等等等等,舞台中心,聚光灯下站着的永远是那个手上沾着鲜血的凶手,那个恶魔的分身。而被害人以及被害人的亲人,只能躲在舞台下黑暗无人的角落里啜泣。这是何等荒谬的事!

在看《蒙太奇》的时候我就想,假如这是现实中发生的事,说不定凶手被抓几年后,还会有小说、纪录片去描写这个凶手,讲什么他的苦难史或心路历程。

之前在跟X同学交流关于《蒙太奇》的看法时,我在邮件里写了这样一段话,这篇文字,就以这段话结束吧——

我觉得,有些不幸,有些苦难,有些悲哀,是必须由我们自己承受和消化的。

造成这种不幸、苦难、悲哀的人,也许有责任,但无论如何,这种责任在弥补方面都是有限的。

当我们遭遇这种不幸时,也许更重要的,是跟自己和解。

同时,像圣经旧约里的约伯说的:我们从神手里得福,不也受祸吗?!

虽然这很难,但却是我们不得不去做的。

补注:

1. 从代价论的角度来看,我说的这种承受,这种消化,就是现代法律制度“文明化”的代价。

2. 有部日剧我很想谈,但心力有限,最终放弃,不过还是想推荐给读这篇文字的人——《即使如此,也要活下去》(2011)。这部剧对我谈到的一些问题有很好的展开和表达。

3. 这篇文字在撰写过程中被一些破事打断,临近年底,各种烦心事陡然增多。原本应该多思考几天,多完善修改一下再po出的文字最终“赶工”成形,因此,里面的谬误和不完善是一定存在的。请读者多多包涵!