小华辩 “游”澳洲:澳洲辩手问候在场各位

疫情时代,因出行受限所带来的影响,人与人的交流模式在悄然改变,辩论赛的举办也逐步发生着变化。

今天小编将通过采访几位优秀的澳洲华语辩论人,带领大家前往美丽的澳洲,了解在澳大利亚生活的留学生们如何将华语辩论播种在这片土壤之上,又是如何在疫情的限制下,突破山河海洋的限制,在大洋彼岸传播辩论文化。

澳洲华语辩论概况

以2010年国辩为节点,以第三届世界大专华语辩论赛始,澳洲各地非官方组织的华语辩论赛事相继涌现,华语辩论组织百花齐放。而澳大利亚的华语辩论也从第一届澳大利亚华语辩论锦标赛开始频繁亮相国际舞台,成为华语辩论中不可小觑的一支力量。2013年,莫纳什大学首次参加世界华语辩论锦标赛,这也是澳洲华语辩论圈与小华辩的第一次“牵手”,在之后,十余所澳洲高校陆续登上华辩澳洲赛区的舞台。

现今在澳稳定的华语辩论赛事主要包括莫纳什大学主办的“全澳赛”,墨尔本大学主办的“澳锦赛”和新南威尔士大学主办的“华夏杯”等等,整体辩论氛围越来越浓厚。

目前澳洲的华语辩论社团主要有:莫纳什大学中文辩论社、新南威尔士大学中文辩论社、墨尔本大学中华辩论社、悉尼大学华语辩论社、澳洲国立大学中文辩论队、迪肯大学平澜辩论社、墨尔本皇家理工大学辩论社、阿德莱德大学中文辩论社、昆士兰大学中文辩论社、拉筹伯大学中国学生会辩论队等(排名不分先后)。澳洲辩论领域优秀的辩论队伍也有很多,其中包括墨尔本、莫纳什、悉尼、RMIT、新南等众多队伍。各辩论组织将竞技与合作相结合,以辩论促进交流、共同进步。

澳洲的华语辩论组织规模一般都在百人或者千人以上,组织体量庞大。虽然都是“中文辩论社”,但其内部也注重多元文化,除中国在澳留学生,也吸引了许多马来西亚、新加坡等海外学生的加入,各辩论组织成为了华语辩论文化交流学习的大家庭。

这次,小编有幸采访到了莫纳什大学郑思阳学长、莫纳什大学葛中芸同学和新南威尔士大学于岸岐同学。让我们在与各位的交流中一窥澳洲华语辩论的风貌吧。

郑思阳:在澳办赛的苦与乐

全澳大学华语辩论邀请赛,简称“全澳赛”。集结墨尔本大学、悉尼大学、墨尔本皇家理工大学、昆士兰大学、西澳大学、新南威尔士大学、澳大利亚国立大学和莫纳什大学八所高校的辩论社参加。八支队伍以往战绩辉煌,其成员均来自世界各地的中文辩论爱好者,实力各有千秋。

2011年,全澳赛的前身“维多利亚省华语辩论公开赛”,从13年的第三届全澳赛开始,逐步成为了世界华语辩论锦标赛的澳洲地区预选赛,更好地方便澳洲辩手与世界各地辩手的联系交流。

郑思阳学长在校期间参与了16年、17年、18年和19年,尤其主持了18年和19年的全澳赛筹办工作。这次访谈,思阳学长详细讲述了自己的办赛经历,分享了办赛过程中的苦与乐。

作为赛事组委会负责人,思阳学长表示每一项赛事的组委会成员都会遇到大大小小的难题,但是作为海外赛事,他们还遇到了一些不同于在国内办赛的困难。

首先便是邀请评委时所遇到的难题。在国内办赛,邀请评委主要问题是与评委沟通好时间安排,但在澳洲,除此之外还更需考虑的是评委签证的风险问题。

2018年,他们邀请一位国内的学长前往澳洲评赛时,就碰到了签证无法办妥的情况,虽然反复和大使馆沟通,又尝试向学校申请邀请函,但评委签证仍然迟迟未能解决,只能通过最后关头紧急更换评委解决了这一难题。

在赛事资金方面,组委会也面临不小的压力。随着全澳赛的规模不断扩大,每届全澳赛的赛事筹备大概需要三十万左右澳币的预算支持,与巨大的资金需求相比,比赛门票收入、莫纳什大学提供的补贴只能称得上是杯水车薪,这样庞大的经费需求只能够通过“拉赞助”才能实现良性供给。

资金的短缺、赛期的临近、队伍和评委的期待,种种压力让思阳学长所在的团队在办赛期间必须投入大量的人力、物力。

某年赛事期间,合作已久的某家冠名商突然决定撤出赞助资金,面对这一突发情况,思阳学长一时间也很崩溃,甚至短暂的有过放弃的念头。顶着赛期临近的压力,虽然寻找了其他的赞助商,但离所需预算还是相去甚远,思阳学长最终还是决定自掏腰包缓解了资金困境,最终赛事得以顺利进行。

在澳还有许许多多如思阳学长一般对办赛充满热爱和信念的华语辩论爱好者,也是在他们的共同努力下,全澳赛不断蓬勃发展。

许多人初识全澳赛一定会被比赛场地深深震撼,全澳赛的决赛会在墨尔本当地的市政厅举办。

“市政厅”在澳洲是作为城市管理机构办公和市民活动之用的公共建筑,公众组织可以向政府申请使用。这里庄重而典雅,是墨尔本最为合适的决赛场地。

对于辩手,这是他们发表观点唇枪舌战的场所;对于观众,这是讨论社会、政治、文化议题最好的地方,他们是这座城市的主人;而对于组委会,这却是一份沉甸甸的压力。

在2018年,由于政府换届,场地申请成了大麻烦,思阳学长与工作人员几经交涉才顺利谈妥,实现了全澳赛对场地一贯的高要求。

在克服千难万难的过程中,也有一些暖心小故事。

思阳学长坦言,虽然碰到过很多“难缠”的赞助商,但在组委会与赞助商沟通的过程中,也收获了许多善意,特别是华人企业的帮助,给了组委会很多温暖。

比如在遇到资金困难时,一些合作商自发帮忙寻找新的商家赞助;在与“大众点评”的合作中,商家更是主动提供了评委住宿酒店的支持,帮助组委会解决了赛事举办中最大的难题之一。

在与当地人的沟通中,大家同样得到了许多帮助,全澳赛不仅已成为了当地的特色文化项目,而且当地政府部门特许削减了场地租用费,还破例允许组委会在赛事当天提前进入墨尔本市政厅进行场地布置。

与此同时,全澳赛也取得了来自祖国的支持,驻墨尔本领事馆教育组对全澳赛提供了诸多帮助,教育组负责人也表示辩论是华语文化传播的好方式。

因为疫情影响,澳洲的国际航班还在熔断,线下比赛还不具备条件。

思阳学长表示现阶段最期待的事情是希望疫情早日好转,重启澳洲的线下辩论,并且殷切希望之后能够邀请到更多的学长学姐担任全澳赛的赛事评委,希望全澳赛能越办越好。

葛中芸:疫情之下的压力与突破

葛中芸在高中时期已经对辩论具有浓厚的兴趣,她出国择校时就十分关注澳洲的辩论氛围,并在去年加入了莫纳什大学中文辩论社,现担任莫纳什大学中文辩论社社长。

中芸同学提到的社团规模给小编留下了深刻印象。莫纳什大学中文辩论社在建社之初仅有4位成员,随着社团不断发展壮大,巅峰时期社团成员达到了400人左右,目前受疫情影响,社团成员仍有200人左右的规模,运营干事有40人左右。

谈及这两年的办赛经历,她认为遗憾是在所难免的。

中芸同学接手比赛筹备工作后,因受到疫情影响,赛事改为线上进行。组委会的同学们也是由于疫情的原因,一部分返回了国内,一部分还留在澳洲,大家的交流基本上只能通过线上,赛事筹备工作也只能线上开展。

疫情使面对面交流不再具备可能,共同办赛的组委会成员们无法出现在彼此身边是一种遗憾,无法与参赛队、评委线下见面也是一种遗憾。线上辩论最令人头疼的问题就是网络的卡顿,面对这一不可控因素,赛事体验感下降是观众、辩手、评委的共同反馈,这也成为了一种遗憾。

但让中芸最为感动的是,疫情使得比赛被迫以线上的方式呈现在大家面前,却并没有浇熄大家的办赛热情。面对重重困难,副社、部长、干事们都没有退缩和放弃,全澳赛仍然以线上形式如火如荼的进行。

线上备赛就意味着办赛形式需要突破和创新。

中芸认为线上比赛在资金、赞助方面有很多创新的可能性。过去的线下比赛,前辈们因为办赛场地的巨大压力,必须尽最大努力去争取当地政府、中国驻墨尔本领事馆教育组、商家等组织的帮助。但是今年的全澳赛通过线上渠道开展,不再需要线下场地则为组委会免去了联系当地政府、筹集场地费等一系列难题。

在寻找赞助、筹集资金方面,今年的全澳赛顺利争取到了新东方集团的赞助,这也要归功于线上形式所带来的持续曝光度。

此外,线上比赛打破了观众的地域限制。过去的线下比赛虽然每年都在墨尔本市政厅举行,到场观赛人数也能达到上千人,但赛事传播范围仍然受到了地域的限制,主要集中在澳大利亚国内。

而全澳赛搬到线上之后,不仅会在澳洲当地的直播平台进行,还会在国内的B站(bilibili.com)进行同步直播,国内外的观众们都可以收看到实时比赛画面,这也满足了国内华语辩论爱好者的观赛需求,为全澳赛在国内的传播力和影响力提供了更为广阔的可能。

在邀请赛事评委上,相比原来线下办赛反而变得更为简单。一方面,线上办赛组委会不再需要解决评委住宿、办理签证这样的难题,另一方面,线上形式也可以缓解评委的时间压力,组委会能够更好协调评委的时间,邀请到更多的学长学姐参与评赛,创新评赛形式并推出更多的周边活动成为可能。

谈及未来,目前身处国内的中芸期待能够尽快和自己的团队成员见面,不再因为时差和屏幕的阻隔而影响大家的交流,期待与大家一道继续为全澳赛的办赛工作贡献一份力量。

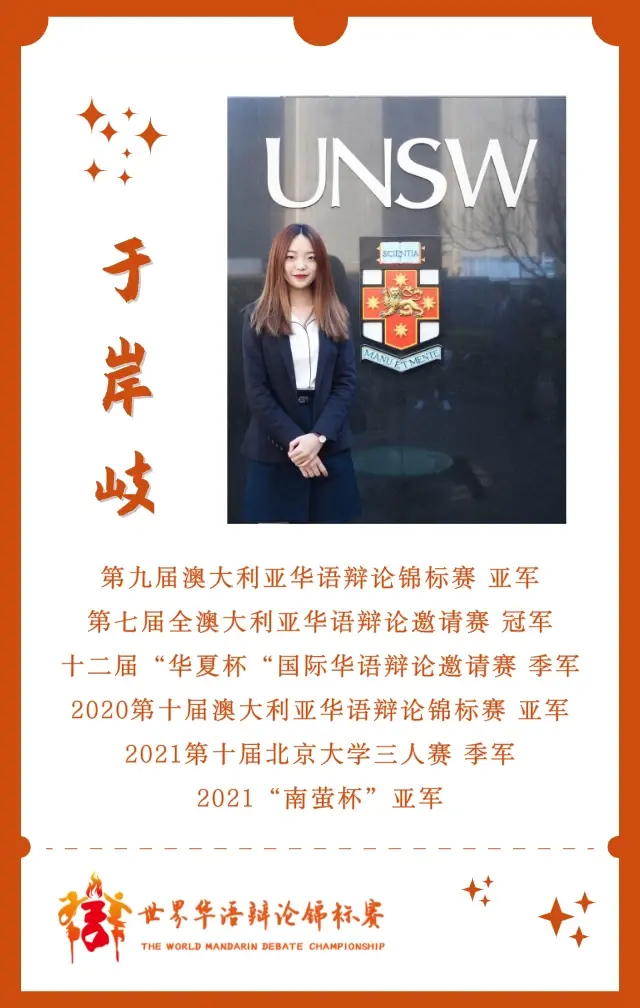

于岸岐:将所爱播撒在大洋彼岸

源于热爱,于岸岐在高中时期已经参加了新洲举办的辩论赛,并取得了冠军的成绩。在进入大学之后,岸岐第一时间主动联系并申请加入了新南威尔士大学的辩论队,目前,于岸岐担任新南威尔士大学华语辩论队队长一职。

新南威尔士大学辩论队成立于1995年,后在老辩手和辩论爱好者的支持和帮助下,本队重新组建,成为学生组织形式的新南威尔士大学华辩社。如今,华辩社从当年仅有数人的小型专业性社团,发展为成员超过千人的大型综合华人学生组织。迄今为止,辩论队参加了国际各项辩论赛事并获得成绩,与各个辩论名校保持常年交流。

新南威尔士大学华辩社主办的“华夏杯”在今年迎来了第十四个年头。从学校一间小教室开始,到学校礼堂,再到悉尼市政厅、悉尼国际会展中心,从澳洲境内8校到12校、16校、24校的大型国际华语辩论赛。受疫情影响,今年华夏杯改为线上举行,并将参赛队伍扩充至48校,本届比赛将会是“华夏杯”历史上第一次横跨16个时区四大洲的一次辩论盛会。

除了以辩手身份参加辩论赛,岸岐也在18年参与到了华夏杯的志愿者活动,负责清华大学辩论队的接机、行程陪同等接待任务,成为参赛队和组委会的沟通桥梁。19年,岸岐更是担任了华夏杯的组委会成员,进行现场统筹等工作。20年以后,岸岐则主要负责新南威尔士大学辩论队的带队工作。

从岸岐的讲述中小编了解到,在异国他乡,不少华语辩论人参与到辩论赛事不可避免地会面临重重压力,比如父母的不理解,经常飞回国内比赛而导致和父母产生矛盾;比如办赛、参赛与学业、生活之间的平衡,尤其是比赛时间撞上期末考试时对辩手们时间、精力的考验……但这些压力丝毫没有减少辩手们对辩论的坚持和热爱。

谈及在澳洲的辩论经历,岸岐非常感谢学长学姐在各项赛事中所做的努力,第三届亚太赛等赛事成功引起了大家对华语辩论的关注。同时,岸岐也十分感谢莫纳什大学的前辈们把澳洲辩论推向了国际舞台,使澳洲的华语辩论赛逐渐被世界所了解,马来西亚和中国国内的各高校对澳洲华语辩论的关注度也在逐步提高。

而岸岐本人也在循着前辈们的脚步,继续着推广澳大利亚华语辩论的事业。

澳大利亚各地的市政厅在当地具有特殊的意义,把华人的比赛办入市政厅是非常值得自豪的事情,尤其是在组委会辛苦筹备了许久,辩论赛事终于如期举行,看着市政厅的上千座位座无虚席,观众们齐聚一堂仔细聆听一场高水平的辩论赛时,这样的成就感和自豪感可谓溢于言表。

当时的岸岐和辩论社的小伙伴们就许下了心愿,希望未来也有机会在这里进行属于他们自己的比赛。

每年赛事期间,志愿者们、赞助商们、观众们齐聚在辩论赛现场,华人血浓于水的亲切感和凝聚力油然而生,当地大部分华人组织和机构或许也是因此而对华语辩论赛事产生了浓厚的兴趣,都表示愿意为赛事的举办、辩论社团的发展提供帮助,一些华人赞助商除了为办赛提供资金支持,还为在澳的中国留学生提供就业机会,解决找房难题。

作为中文辩论社,岸岐他们并没有在一开始就把非华语国家的外国友人作为赛事的受众,但是比赛举办过程中却出乎意料出现了许许多多外国友人的身影。

在社团招新的过程中,就有很多感兴趣的澳洲当地学生或者非华语国家留学生前来咨询,甚至在隔壁摊位招新的其他社团的朋友们也会来询问他们的社团主题,进而对华语辩论产生兴趣;有一些对英文辩论具有一定了解的外国人在关注到岸岐他们所举办的比赛后也开始了解华语辩论,并且表示中文有独特的魅力,华语辩论有不一样的精彩。

岸岐还分享了一件很有意思的事情,有一些对中华文化非常感兴趣的外国学生,偶然间接触到了华辩社和华夏杯, 虽然大部分内容听不懂,但还是会定期来观看辩论赛,目的就是为了学习中文、了解中华文化,这也为岸岐坚持华语辩论给予了更多的动力。

近两年由于疫情影响,大部分华语辩论赛事都改为线上进行,华夏杯也不例外。于岸岐表示,目前很遗憾的事情是没有办法见到共同参赛、办赛的小伙伴,线下赛事的取消也减少了参赛队之间、志愿者和参赛队、组委会与各方面对面交流的机会。

岸岐也表达了对疫情早日好转的期盼,希望像每次赛事结束后的Afterparty这样一类进一步促进华语辩论各方交流的聚会活动可以重新提上日程。

结语

在澳大利亚各华语辩论组织、各华语辩论人的不懈努力下,澳洲的华语辩论生态野蛮而旺盛的成长,并正以欣欣向荣的姿态展现在世界华语辩论的舞台。相信未来,澳洲华语辩论也会如荒漠绿洲,在这片本不是以华语为主要语言的彼岸大陆,进一步迸发勃勃生机。

采访及文案|韦雯清 盛锦叶

图片|受访者提供、部分来自网络

编辑|韦雯清