陕西蓝田泄湖新石器时代遗址发掘简报

陕西蓝田泄湖新石器时代遗址发掘简报

中国社会科学院考古研究所陕西六队

1986年春,我们对陕西清水流域以庙底沟类型为主的新石器时代遗比进行了比较广泛的调查,得知蓝田县泄湖遗址有较丰富的仰韶文化、龙山文化、商周、战国时期堆积①,为了进一步搞清渭水流域东邪庙底沟类型的内涵特征,决定发掘泄湖遗址。

1986年10月上旬至11月下旬J987年4月上旬至5月下旬,我们分两次对该遗址进行了正式发掘,计开5 X 10米的探方4个,3 X 10米的探沟一条,连同扩方在内,发掘面积约300平方米,出土的遗迹、遗物比较丰富,现将发掘的主要收获报道如下(西周、战国层的发掘情况另文报道)。

一、地层堆积

我们这两次发掘的地点基本上都位于遗址的中南部,这里文化层堆积较厚,可务为8层,深10米左右。现以T1西壁的剖面为例(图一),说明如下:

第一层农耕土,黑灰色,质疏松,厚约0.7米。

第二层扰乱层土,黄褐色,质较硬,厚约0.6-1.5米,出土有近代的文化遗物。

第三层灰褐色土,质较硬,厚约0.8〜1.5米,遗物中除出有一些新石器时代陶片外,主要为灰、黑色陶片,不少饰以粗绳纹,器形有鬲、豆、罐等,当属西周的文化堆积,战国墓葬M14及灰坑H5打破此层。

第四层灰褐色土,质较松,厚约0.5-2米,出土陶片以灰陶、黑陶为主,红陶、红褐色陶次之,泥质陶较夹砂陶要少,器表以素面为主,常见纹饰有粗绳纹、篮纹等,器形有单耳罐、双耳罐、肆、鬲等,属于客省庄二期文化层。

第五层红褐色土,质较硬,厚约0.2〜1米,出有大宗宽平沿盆、厚唇瓮、喇叭口尖底瓶碎片,还有数件完整的同类器物。陶片中还夹杂一些彩陶片,图案为圆点、勾叶等,属于仰韶文化西王村类型层。

第六层浅褐色土,质较硬,厚约0.3-1米,出土有双唇口尖底瓶、折腹盆、釜、夹砂红陶罐等,彩陶片数量较多,图案以弧线三角、圆点、勾叶为主,属于仰韶文化庙底沟类型层。

第七层草木灰成层淤积,质松软,厚约1.3〜3.5米,此层出土陶片不多,属于仰韶文化史家类型层。

第八层灰绿色土,土质松软,潮湿,厚1.5~1.7米,出土有红顶钵、小口尖底瓶碎片及绘有鱼纹的彩陶片属于仰韶文化半坡类型层。

再下为黄色生土。

二、遗迹.

遗迹有房屋基址.灰坑和墓葬。

房屋基址共8座,其中属于仰韶文化的2座,属于客省庄二期文化的6座。由于后期的破坏,这些房屋基址皆残缺不全,有的仅留下一些破碎的硬土面,整个平面布局不太清楚。现举2例仰韶文化房屋基址。

T3F3属于仰韶文化庙底沟类型,从暴露范围看,房屋为圆角方形的地面建筑。居住面东西长约4.3米,南北宽4.5米,整个平面由东向西倾斜,相差约米。居住面为料確石粉硬土面,表面平整光滑,厚0.02米,因深埋地下,年久日长已呈青灰色。灶坑在居住面中部稍偏南,呈凸字形,东西约L5米,南北约0.7米,深0.15米,灶坑壁厚0.1米左右,釆用细碎的红陶片搅拌细泥涂抹,然后经火烧烤而成,质地坚硬。在灶坑上叠压放置2个残陶罐和一小口尖底瓶的上半部。小口尖底瓶内有草木灰,当时可能为放置火种用。在居住面东南部发现一河卵石块,长约0.5、宽约0.3、厚0.15米,表面光滑,可能为柱础石。此外未见其它附属设施,由于在居住面的暴露部份未见门道痕迹,估计F3的门可能在房屋的西部(图二)。

T4F5属于仰韶文化西王村类型,残存硬土面,东西宽约2.25米,南北长约1.05米,硬土面厚约0.02米左右,其下为厚约0.05米的一层夯土,夯窝大致为圆形,直径约0.04-0.05米左右,大部份硬土面和下面的夯土层极难分离。在硬土面的东部边缘有柱洞一个,直径约0.25米,深0.4米。柱洞壁用细碎的泥质红陶片拌细泥涂抹,再经火烧烤而成,无柱础石。硬土面的西南部发现残存的半个火塘,呈半圆形,直径约0.45米,深约0.22米。火塘壁已烧成红色,质坚硬。

灰坑共18个,其中属于仰韶文化的7个,属于客省庄二期文化的11个。仰韶文化的灰坑主要为圆形袋状,如T5H5,为圆形袋状平底,口径3.2、底径3.3、深约0.3〜0.45米。客省庄二期文化的灰坑可分为锅底形、筒状、袋状三类,如T3H1,圆形袋状,坑壁斜直,口径2、底径2.55〜2.6、深1.3米。

墓葬一座,T3M13,属于仰韶文化史家类型,系瓮棺葬,位于庙底沟类型的房址(13F3)居住面之下,墓坑为长方形竖穴,墓口长0.85、宽0.75、墓底长0.75、宽0.7米,墓坑深0.9米。墓坑内有两瓮相扣合,内葬一个两岁左右的幼儿,两瓮的上下左右散置一些彩陶片,经复原为一彩陶盆(图三,3),估计当时是有意打碎,再置于葬具周围的。

三、出土遗物

(一)仰韶文化半坡类型

1.陶器

葫芦口尖底瓶口部呈花苞状,短领,斜肩。T5®:11,泥质红陶,口径7、颈部长14厘米(图三,8)。

陶罐T2⑧:15,泥质红陶,敞口,斜腹,平底,器身有双耳,素面,口径22、底径13、高27厘米(图三,2)。

陶环T5⑧:37,剖面呈三角形(图四,5)

圆陶片T1⑧:100,直径5厘米(图四,3)。

2.石器

石器有斧、锛、刮削器、网坠等。

石斧T3⑧:100,通体磨光,刃宽6、长14厘米(图四,1)。

石锛T3@:101,刃宽4、长7厘米(图四,2)。

刮削器T3⑧:110,刃宽6、高4厘米(图四,4)。

石网坠T3⑧:265,长9、宽6厘米(图四,9)。

3.骨器

骨锥T4⑧:47,兽骨片,仅尖端一侧磨制(图四,7)。长约6.2厘米。

骨镞T5⑧H3:l,椭圆形,直铤,铤部扁平,长6厘米(图四,6)。

骨笄T3⑧:253,通体磨光,一端圆尖,另一端扁平,长10.7厘米(图四,8)。

(二)仰韶文化史家类型

1.陶器

以泥质红陶、夹砂红陶为主,泥质灰陶、夹砂灰陶次之,还有一定数量的泥质黑陶。以手制为主,口沿经慢轮修正,器物多以泥条盘筑及捏塑的方法制成。器表以素面为主,纹饰有绳纹、弦纹等,彩陶为黑彩,图案有变体鱼纹、弧线纹、圆点纹等。器形有葫芦瓶、盆、瓮、罐等。

葫芦瓶小口内敛,下腹下垂,平底。T5⑦:38,泥质红陶,素面,口径3厘米,器身残(图三,7)。

陶瓮侈口,鼓腹,平底,器身饰绳纹。T3⑦M13:l,夹砂红陶,器体高大,口径36、高43厘米(图三,1)。

陶罐 T3⑦M13∶2,夹砂红陶,器形矮胖,,口径13、器高28厘米(图三,6)。

彩陶盆 标本 T3M13,泥质红陶,卷沿圜底,口径416、高13.6厘米。口沿上涂一圈黑彩,腹部有4组黑彩变形鱼纹(图三,3)。

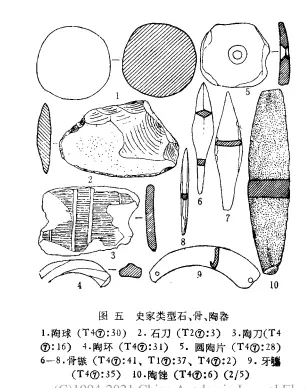

陶刀 T4⑦∶16,两侧带缺口,长7、宽4 厘米(图五,3)。此外还有陶锉(T4⑦∶6,图五,10)

此外,还有陶球、陶环、圆陶片等(图五,1、4、5)。

2.石器

石刀 T2⑦∶3,略呈三角形,长8、宽5 厘米(图五,2)。

3.骨、牙器

骨镞 T4⑦∶2,柳叶形,长5.8厘米(图五,8)。T1⑦∶37,梭形,带铤,长 7.5厘米。T4⑦∶41,梭形有铤,长7.9厘米(图五,6、7)。

牙膳 T4⑦∶35,两端穿孔,长5厘米(图五,9。

(三)仰韶文化庙底沟类型1.陶器

以泥质红陶、夹砂红陶为主,次为夹砂灰陶、泥质灰陶,泥质黑陶极少。制法以手制为主,口沿多经慢轮修正。陶器器表多为素面,纹饰以绳纹、细线纹较多,弦纹、锥刺纹也不少。彩陶占一定比例。其着色有两种方法,一是直接在陶器上绘黑彩,还有一种是先在器身上施白色陶衣,再绘黑彩,发现一件器身内外皆施彩绘的陶片(图六,7)。彩绘图案主要为弧线三角、圆点,勾叶、曲线及成组直线等(图六,1-6)。器形有敛口钵、双唇口尖底瓶、小口平底瓶、罐、钵、釜、釜形鼎、灶等。

敛口钵 折腹,小平底。T4⑥∶92,泥质红陶,素面,口径16、底径7、器高9厘米(图七,7)。

双唇口尖底瓶 小口,重唇,短颈,斜肩。T3F3∶2,细砂红陶,口径 19 厘米,颈部饰细绳纹,器身残(图七,8)。

小口平底瓶 T4H5∶3泥质红陶,口残,鼓腹,平底,有双耳,器身饰细绳纹,底径12、器残高5厘米(图七,9)。

陶罐 侈口,卷唇,鼓腹,平底,器身多饰细绳纹。T3F3∶3,夹砂褐陶,口径2、底径1、器高 25厘米。T4⑧∶93,夹砂红陶,口径27、底径22、器高33厘米。T4⑥H5∶4,夹砂红陶,口径2、底径16、器高36厘米(图七,1、2、3)。

釜 T2④∶35,夹砂红陶,斜肩,折腹,圜底,器身饰弦纹(图七,4)。

釜形鼎 夹砂红陶,仅发现鼎足两个,T2⑥:36和T2⑥:37(图七,5,6)。

灶皆碎片。T4®:94器形大致为大平底小口状,灶门磨光,外侧饰附加堆纹,带矮足(图七,侦)。

陶刀T4⑥:56,两侧带缺口,长7、宽3厘米(图八,4)。

陶环T4@H5:1,麻花状;T5⑥:13,饰交叉划纹;T5⑥:30,剖面呈三角形(图八,2,3.5)。

2.石器

石刀T5⑥:1,两侧带缺口,长9、宽4厘米(图八,1)。

石球T4⑥:41,直径4厘米(图八,6)。

3.骨器

骨锥T4⑥:42,三角形,长11.6厘米(图八,8)。

骨镞T4⑥:33,柳叶形,长8.4厘米(图八,7)。

敛口钵(T4⑥:92)8.双唇尖底瓶(T3F3:2)9.小

口平底瓶(T4⑥H5:3〉10.灶(T,l⑥:94)(1,4为

(C)199出也1'占紹4魁蘿布的6毓aVfelectronic

骨针T5⑥:22,尖残,尾有针鼻孔,残长16厘米(图八,9)。

(四)仰韶文化西王村类型

1.陶器

以泥责红陶和夹砂红陶为主,其次是夹砂灰陶、泥质灰陶,黑陶极少。制法有轮制和手制,纹饰以绳纹为主,还有弦纹、附加堆纹等。主要器形有宽沿盆、厚唇瓮、喇叭口尖底瓶、敛口曲腹钵等。

宽沿盆平沿,浅腹,平底。T5⑤:180,泥质红陶,沿平而宽,素面,口径19、沿宽2、底径6、器高5厘米。T5⑤:181,泥质红陶,沿平而宽,口沿内敛,腹部微折,口径16、沿宽2、底径9、器高11厘米(图九,4、5)。

喇叭口尖底瓶侈口,长颈,唇外出而平,有的为宽肩,卡腰。T4⑤:21,细砂红陶,口径11、颈长15厘米,器身残缺(图九,9)。

厚沿瓮口沿厚重,器身多饰附加堆纹。

T4®:22,夹砂红陶,圆唇,口沿厚约5厘米,

敛口曲腹钵短颈,肩宽,下腹内收,深腹。T5⑤:182,泥质灰陶,口沿施一道弦纹,器身残(图九,7)。

陶刀T4⑤:23,两侧带缺口,弧刃,长8.3、宽6厘米;T2⑤:17,两侧带缺口,刃残,长7.2、宽3.8厘米(图一0,1、2)。

陶纺轮T5⑤:119,圆饼状,直径5、厚3、孔径1厘米(图一0,14)。

陶环T4⑤:3,呈麻花状;T4@:10,剖面呈三角形(图一0,6、9)。

陶笄T4⑤;13,呈“T”字形,残长4.1厘米(图一0,12)。

2.石器

石器材料主要为砾石,制作方法打制、磨制均有,主要器形有斧、刀、刮削器、球、陀螺。

石斧均磨光。T5⑤:24,刃部呈弧状,斧身穿孔,刃宽6、残长7厘米;T5⑤:166,刃宽11、残长15厘米(图一0,4、5)。

石刀T5⑥:12,两侧带缺口,打制,长9、宽5厘米(图一0,5)。

刮削器T2⑤:1,呈不规则三角形,刃宽6、高4厘米(图一0,7)。

石球T5⑤:22,直径5厘米(图一。,13)。

石陀螺T5⑤:85,上部有数道弦纹(图—0,8)。

石环T5⑤:124,断面略呈梯形(图一O10)

3.骨器

骨锥T5⑤:106,三角形,长10.27厘米(图一0,15)。

骨镞T5⑤:107,枣核形,长5厘米(图一0,11)。 、

骨笄T1⑤;47,圆棍形,长15.7厘米;T5⑤:102,钉子形骨片,尖端残,尾端有雕饰,残长8.3.宽1.2厘米(图一。,16、17)。

(五)客省庄二期文化

1.陶器

以泥质、夹砂灰陶和黑陶为主,泥质和夹砂红陶数量不多。制法有轮制、磨制及泥条盘筑等。纹饰以粗绳纹为最多,其次为篮纹、

附加堆纹,方格纹等。陶器造型以三足器和平底器为大宗。主要器形有单耳罐、双耳罐、罐、袋足鬲等。

单耳罐侈口,单耳,鼓腹,平底。T1H 5:9,夹砂灰陶,口颈部饰一圈弦纹,并装饰一小泥饼,器身饰绳纹,口径13、底径12、器高21厘米(图九,1)。

双耳罐侈口,双大耳,鼓腹,小平底。T5H3:5,夹砂红陶,器身饰篮纹,口径13、底径8、器高22厘米(图九,2)。

无耳曬T4④:73,侈口,鼓腹,凹底,素面,夹陟红陶,口径6、底径7、器高14厘米(图九,3)。

陶豆T4④:74,豆盘残,仅存圈足,泥质灰陶,足底径6、足高11厘米(图九,10)。

陶杯T4④:75,侈口,直腹,平底,口径9、底径7、高9厘米(图九,8)。

陶刀T1④:4,长方形,上饰交错细绳纹,长8、宽4厘米(图一一,5)。

陶纺轮T4④:36,算盘珠形,直径2、厚1、孔径0.3厘米;T4④:58,圆饼形,直径6.8、厚1.1厘米(图一一,3、6)。

陶笄T4④:19,呈“丁”字形,长5厘米,(图——,10)。

圆陶片T4④:71,直径6厘米(图一一,4)。

陶环Tl@:5,截面略呈三角形(图一一,7)。

2.石器

石器的材料主要为砾石,打制、磨制兼有,器形主要有刀、斧、锛等。

石刀T2④:5,半圆形,长7、宽4厘米(图一一,2)。

斧T2④:2,一侧磨光,一侧保持自然破裂面,呈梯形,刃宽4、身长9厘米(图一.一,1)。有使用痕迹,刃宽2厘米(图一一,9)。

刮削器T2④:6,截面呈三角形(图一一,8)。 .

四、小结

泄湖遗址的新石器时代文化层堆积较厚,包含有各个不同时期的文化遗迹和遗物,这对于我们进一步认识渭水流域新石器时代的文化发展序列、特征,尤其是搞清楚庙底沟类型的内涵等都有帮助。

有关史家类型的命名,考古界意见颇不一致②,我们这次发掘结果,确实证明有这样一种类型的文化层存在,其堆积厚度有1米左右,与半坡类型及庙底沟类型文化层有明显的上下叠压关系,其所出陶器的器形、纹饰也与史家遗址所出陶器的特征相同,如葫芦瓶就是一例。尤其是置于瓮棺葬具上边的彩陶盆,上施大圆点纹和鱼纹,大圆点纹不见于半坡类型,鱼纹亦不见于庙底沟类型,此两者的结合正好代表了史家类型所具有的从半坡类型向庙底沟类型过渡的风格,而且这种大圆点纹与鱼纹共存的图案,也是以往所知的史家类型彩陶中不见的,它丰富了我们对史家类型彩陶的认识。

泄湖遗址的庙底沟类型层堆积较厚,属俱全。这里还有一些器物、纹饰具有地方色彩。如带内彩的彩陶器,内彩为先在器内涂白陶衣,再绘黑彩,这种内绘彩绝不见于庙底沟遗址③,也为目前所知的渭水流域的庙底沟类型遗址所仅见④。这里的灶数量不少,器形特殊,是在其它同类型的遗址中未曾发现过的。这里的双唇口尖底瓶,其内外双唇有的比例得当,有的内唇明显窄小,外唇宽大,有的口部已是宽平沿而唯有中间向下凹,其口沿上的变化可能包含着双唇口尖底瓶向喇叭口尖底瓶的发展过程,这为我们进一步对庙底沟类型进行分期提供了有益的启示。

迄今为止,我们一般把夯筑地面最早出现的时间归入龙山文化时代,现在泄湖遗址T4F5的发掘结果,证明夯筑地面的技术在仰韶文化西王村类型中已经存在,这个发现为探讨中国建筑史中夯筑地面技术最早出现于何时提供了有价值的材料。

马洪路、吴耀利同志参加了发掘工作。

执笔者 袁靖