陕西蓝田县五里头北宋吕氏家族墓地

陕西蓝田县五里头北宋吕氏家族墓地

考古2010年第8期 陕西省考古研究院

陕西蓝田县五里头村位于蓝田县城西北2∙5公里处。2005年冬村北一座古墓葬被盗掘出土大批精美的瓷器及青铜器。2006年12月陕西省考古研究院组队对该区域内被盗古墓葬进行抢救性发掘。截止2009年12月田野考古工作基本结束。历时3年发现了一座家族墓园共清理北宋墓葬29座出土遗物665件(组)。此外还勘探家庙遗址一处。现简介如下。

因被盗墓葬出土遗物等级品相较高该地又为蓝田县北宋吕氏家族墓地保护区域为了更科学周密地做好该项工作考古队组建之后首先制定了工作规划。如对被盗墓葬周边环境、地形地貌进行踏查;查阅收集所有北宋吕氏家族的相关文献记载;运用全站仪大面积测量并结合对吕氏后人的调查进行考古勘探;在调查勘探的基础上进行科学的考古发掘并运用科技手段对遗迹、遗物进行全方位保护;通过对田野考古资料的整理研究北宋家族墓地的整体结构、埋葬制度、社会背景以及文化内涵。

在上述方案指导下通过踏查与调查走访初步确定了墓地所在位置及部分吕氏后人现代居住地点为考古测绘、勘探、发掘和研究北宋吕氏家族脉络延续奠定了基础。吕氏家族墓地位于灞河北岸黄土台原与河流间缓坡之上背依临潼山面向灞水东邻终南山与白鹿原隔河相望。墓地东、西两侧各有一小河自北向南注入灞河山川起伏、溪流环绕向阳干燥、土层深厚、土质细密坚实是该区域地质构造的主要特征。全站仪测绘以遗存为中心向周边展开充分显示了其地形地貌的独特之处测绘面积达40万平方米。

2007~2008年先后对被盗墓葬周围地

区进行两次大范围普探和两次重点区域内

的详探勘探面积达16万平方米确定了墓园是由墓葬群东、西、北三面兆沟正南方家庙遗址组成。对墓园形制、面积墓葬群分布位置、方向、深度、大致数量、基本结构等有了初步了解。2009年夏又对吕氏家庙遗址做了详细勘探与测绘使文献记载、民间调查、考古勘测得到相互印证。

一、墓葬形制

该地区地层堆积为:第1层为耕土层;第2层为扰土层;第3层为保存的宋代地面墓道皆开口于该层面之上。第3层下为不同时期、不同颜色的原生黄土堆积。第9层距地表深约9∙5米为钙结石堆积层夹杂大量卵石。距地表约11米深处为密集钙结石层大量石块叠压交错形成厚约0∙2~0∙3米的板结层勘探时探铲不能穿过而墓葬群北部墓葬的墓室多位于该层之下所以发掘前墓室位置、形制不明确只能通过清理发掘才可揭示其全貌。

对已勘探确定的墓葬进行了清理共计底面高于前室0∙3米。正中置棺椁。从随葬座其中成人墓20座婴幼儿墓9座。墓葬方向为北偏东深8∙5~15∙5米。均为竖穴墓道、平顶或拱顶土洞墓室墓道东、西两壁设三角形踏窝各一排供上下墓室使用。

(一)婴幼儿墓葬

深3~5米其内多有砖、石墓志。土洞墓室窄小低矮少见葬具多铺1~2块方砖为底其上置尸骨。

(二)成人墓葬

可分为五种形制即单室、前后双室、并列双室、主室带侧室、单前室双后室。

单室墓葬共14座(M3~8、M10、M12、M14~17、M28、M29)。墓道位于墓室南端平面呈长方形或南窄北宽长方形底部平坦或南高北低与墓室底部持平、略低或略高。墓室的拱形门洞开于墓道下部北壁之上封门介于墓道与墓室之间以长方形土坯叠压垒砌而成。墓室为南北向长方形北端往往设壁龛以贮放墓志。墓室距地表深约11、高2~2∙5米。葬具置于室内正中大部分属夫妻合葬一椁一棺或一椁内并置双棺。葬式皆为仰身直肢。葬具板灰痕迹清晰骨骼保存状况较差基本成粉末状。随葬品置于椁外围棺、椁之间和棺、椁上部。以瓷器、陶器、铜器、铁器等实用器为主(图版拾贰4)。该型墓葬最多特别是较早时期常用这种形制(图版拾贰2、3;图版拾叁4)。

前后双室墓 共2座(M1、M20)以M1为例介绍如下。竖穴墓道底部高于墓室底部形成坑式墓室。主墓室(前室)位于墓道北端平面呈南北向长方形。正中置棺椁棺内人骨为男性。椁外摆放随葬品。随葬器物显零乱骨架亦有扰动迹象。墓室东、西壁1∙6米高处设生土二层台其上有板灰痕迹说明原曾架设木板。前室东壁上部有一个椭圆形小盗洞从盗洞形制及被扰动状况分析应属早期盗掘。后室位于前室后部偏东北方平面仍为长方形面积略小于前室器物判断后室主人应为女性。前、后室入口处设生土壁高1∙6、宽0∙2米可理解为前、后室隔断或封门。后室东、西壁亦留有与前室规格相同的生土二层台其上未发现遗留物痕迹。推测原前室生土二层台上铺架木板为方便后室下葬所用(图版拾贰1)。

并列双室墓 共2座(M22、M25)。竖穴墓道下部北壁开设拱形门洞仍以长方形土坯垒砌封门。两座单墓室东西并列平面为南北向长方形二者间有生土隔梁。整体结构呈北宽南窄的扇形。室内正中摆放棺椁因有地下水个别葬具被漂移后整体挪动抬高。骨骼保存较差葬者仰身平卧。随葬品仍置于棺椁周边一些体积小、做工精巧的实用物则随身置于棺内。墓志放于头前壁龛中。此类墓见于较晚时期(图版拾叁3)。

主室带侧室的墓葬

仅1座(M26)。竖穴墓道下端北壁设主墓室之拱形门洞主墓室平面为南北向长方形。棺椁置于正中椁外围摆放随葬器物。主室左下方又有略小的长方形侧室与主室间有生土隔梁相隔室内正中放棺椁。随葬品较少主要置于椁侧。主、侧室内葬具板灰犹存骨架保存极差仅见印迹(图版拾叁1)。

单前室双后室墓葬仅1座(M2)。竖穴墓道底面高于前室底面形成坑式墓室。前室较宽阔平面呈南窄北宽长方形东、西两壁有高约2米的生土二层台。室内居中置一棺一椁板灰尚存。人骨为仰身直肢保存较差。随葬品主要置于椁外侧与东、西两壁间器物分布零乱大部分残损个别器物于距底面3米许即已出土似被扰动。双后室并列于前室东北与西北方二者间有生土隔梁底面皆略高于主室。东后室面积较大基本与前室相当随葬器物也相对丰富但破损严重。东、北两壁下部亦设有生土二层台。棺椁置于室内正中人骨为仰身直肢保存状况不好。西后室面积较小居中设单棺棺中人骨为侧身屈肢保存状况略好于前室与东后室墓主。从人骨特征及随葬器物分析前室主人为男性东、西室均为女性但身份应有明显差别(图一;图版拾叁2)。

这批墓葬形制中有一特殊之处即“空穴”的设置。空穴纵向分布于墓室之上形制简单平面为长方形开口于竖井墓道北壁的适当位置室内未见任何遗迹遗物也不见使用痕迹。其作用有两种推测一是防盗掘二是减压可以有效利用力学原理适量减少、分解下部墓室所受压力。墓地中使用空穴结构的墓葬共3座全部集中于吕大临兄弟的墓葬排列线上。这说明该辈份家族成员具有较强的防范意识而且墓葬深度也超过墓地中其他墓葬。

二、兆 沟

为了印证所谓兆沟是否是人为修建并揭示其形制结构与实际用途对墓地东、西、北三面兆沟遗址进行探沟解剖。

经进一步详探后东沟解剖点选定在北端接近拐角处开设探沟为东西向东西长15、南北宽2米横跨于沟上。发掘证实墓地东兆沟走向、形制与勘探资料基本吻合规整的形制、均匀的深浅度可确定是人工修筑加工而成。因处于坐北向南之坡形地势东沟具有排泻自然水流的作用这也是墓地兆沟的主要功能之一。在历经千年水流冲刷后东、西两壁壁面多次坍塌沟壁现已平缓沟宽13、深1∙7米。内堆积大量淤土包含物稀少沟底有少量细沙。

西兆沟解剖点位于沟南部探沟尺寸同东沟探沟。经发掘东、西两壁平缓有坍塌现沟宽8∙5、深0∙7米。包含物少沟底有细沙层。因西兆沟与东兆沟有同样的排水泻洪功能墓地停止使用后兆沟也无人整修原沟宽度已不能确知。

北兆沟解剖点位于正中偏东处探沟呈南北向横切沟体。北兆沟保存状况最好沟口宽5、深1∙7米。南、北两壁基本完整沟底面较硬未见明显沙层。包含物仍显稀少。据北兆沟发掘资料分析因其方位呈东西向自北向南而下的水流不会流入沟内故而破坏较少。

三、家庙遗址

吕氏家庙位于墓园正南方500米处该区域现已为五里头小学占用20世纪80年

代中期因家庙房屋失修存在危险而被全部拆除。勘探结果表明家庙整体为坐北向南三进院砖木结构修筑讲究、雕梁画栋前有门庭、中有正堂、后为四合院。占地10亩遗址堆积厚达1米。经实地调查和文献查阅证实家庙遗址形制与勘探结果大致相同乃北宋吕大临四兄弟所建原名吕氏庵阁云寺金代毁于战乱明朝在其废墟上重建并被命名为吕氏祠堂。祠堂内供奉吕大忠、大防、大钧、大临所谓四吕牌位及相关石刻。如今地面房屋基础仍可分辨并有两株宋代苍柏。现蓝田县蔡文姬博物馆内尚保存明代吕氏家庙内石碑及墓园中的石虎、羊而遗址门前路旁草丛中仍有青石柱础和门坎。

四、出土遗物

(一)随葬器物

共计655件(组)包括陶、瓷、石、铜、铁、锡、银、金、漆、骨及珠贝类皆为实用器。陶器数量较少以灰陶罐、铲形灰陶砚为主。瓷器数量多、品相好以陕西铜川耀州窑青釉瓷为主。骊山石器是每座墓葬中必出的极具地域特点的物品。骊山石产于骊山北麓色青灰、质疏松以此石制作茶具、酒具和储物器具有透气保质功能。铜器较少主要为镜类有方、圆两种素面居多置于棺、椁盖上。铁器主要有剪刀、犁头与棺环。剪刀、犁头取其谐音为剪断尘缘、离别人世之意故置于墓道入口处。锡器主要有茶具、餐具均损毁严重。漆器现仅存1件碗状器皿器胎已朽仅剩内红外黑漆皮两层。金、银器很少主要器形为饰品、妆盒类。

吕氏家族墓地所出遗物精美具有极高的研究价值、艺术价值。根据出土器物用途划分为八类。

1∙餐具该类器皿较多以定窑出产素面白瓷为主其次为耀州窑青釉瓷器、定窑酱釉瓷器。器形有素面深曲腹圈足碗(图二4)、素面敞口浅曲腹碗(图三6)、曲腹刻花钵(图三2)、浅腹刻花碗(图二1)等。

2∙茶具是出土最多的一类也是最为考究精美、最能显示墓主身份地位的器皿表明品茶是北宋贵族生活中相当重要的内容。因用途差异分为两个系列:沏茶器具有茶壶(图二6)、兽钮刻花盖碗(图二5)、茶盏(图三3)、牡丹纹渣斗(图三1)、波斯玻璃碗、骊山石水器(图二2)、石壶(图三4)等;烹煮沫茶的器具有建窑兔毫托盏、耀州窑黑托青釉刻花盏(图四左、右)、湖田窑青白釉托盏(图二3)及錾刻细致花纹的茶炉炭铲、火锥(图五上)等。

3∙酒具素面或刻花深腹酒瓶是墓葬中最常见物品往往成双成组出现。因原木塞已朽瓶口出土时为敞开状(图六左)。另有白瓷高足杯釉色洁白、晶莹剔透(图三5)。此外M7所出素面套装酒壶与温酒樽不仅表明饮酒是贵族生活中的重要内容,而且为耀州窑所出深腹花口樽的实际用途找到了证据(图版拾肆2)。

4∙香具宋代香具在北方地区较为少见该批墓葬中出有香熏、香炉、香盒、香匙、香料盒等种类齐全。其中景德镇湖田窑青白釉素面香熏(图版拾肆4)其自然天成的青白釉色、精致的做工以及巧妙的构思显示出影青瓷具的细腻润滑、雅致出众。造型别致的铜香匙是焚香过程中使用的特殊工具(图五下)而色泽青灰的骊山石香炉、卐字符香盒及香料储备盒均使用天然无异味、质地较疏松透气、易于加工成器的骊山石为原料。

5∙文具 主要有各种陶、石砚台及墨、镇纸、印泥盒、印章等尤其是豆绿色俏红边贺兰石砚、黛色三足歙砚(图七上、下)、鱼肚白澄泥砚皆为文房用具中的名贵制品。

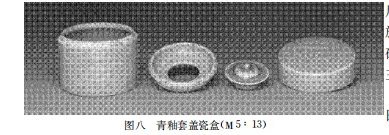

6∙闺阁用具因女性墓主较多所以闺阁用具在出土遗物中也占有较大比例。主要器形有瓷粉盒、银质錾花胭脂盒(图版拾肆6)、青釉素面套盖瓷盒、素面金簪、铜衣尺等。特别是青釉素面套盖瓷盒共设内、外双重盖内盖又为两件组合而成既可全部打开又能只提揭中心小盖钮取物更好地起到封闭作用乃本次发现的耀州窑新器形(图八)。

7∙储具主要用于储放水、粉状块状物体、茶叶、药品等。其中有青釉刻花牡丹纹广口瓶(图六右)、黑釉素面瓜棱腹花口盖罐图版拾肆3)、素面铜净瓶(图版拾肆1)、骊山石盒、磨光素面黑陶盒等。

8∙礼器吕大临兄弟以研究礼学见长故而墓中常用古器或仿古器随葬如M2出土1对仿周代石敦腹壁錾刻铭文(图九;图一○;图版拾肆5);M1出土仿西周青石林钟1件正反面皆刻文立面上錾“林钟”二字查知“林钟”乃编磬中第八位之名;M25出土汉代绿釉陶簋1件。这些器物反映了北宋文坛研究周礼、收藏观赏古器的风尚。

(二)墓志

29座墓葬共出土砖、石墓志铭24合。石质墓志多为一合顶式志盖上篆刻墓主职官或封号。志石近方形志文阴刻楷书。墓志尺寸差异较大与墓主身份、家族荣衰有关。砖墓志皆用铺地方砖制成面上刻楷书内容简单主要用于家族中未成年人。

通过墓志首先可了解蓝田吕氏家族的起源、先祖、分枝、徒迁之历史过程为研究其家族的延续发展脉络提供了第一手资料。其次明确了大部分墓主名讳为研究其家族墓地排列提供了珍贵而确凿的证据。第三志文中涉及北宋吏制、科举、文坛名士等诸多方面是研究北宋政治制度、意识形态、社会生活的重要依据。

按照出土墓志记载可排列出蓝田吕氏家族谱系如下(图一一)。

五、结 语

通过对吕氏家族墓葬的发掘和初步研究获得了以下几方面的收获与认识。

1∙蓝田吕氏家族墓地是目前发现的保存最完整的北宋家族墓地包括有规律排列的29座墓葬东、西、北三面环绕的兆沟处于墓葬群中轴线南端500米处的家庙遗址。这种结构应代表了北宋世家墓地的基本构成和布局。

2∙墓葬在纵向与横向排列上都遵循一定规则。发掘资料显示吕通墓位于墓地中轴线最南端其身后为长子吕英墓再其后为长孙吕大圭墓。由此可见墓地中墓葬纵向分布规律为长子长孙系列;横向排列是按辈份自南向北依次布置的南端是家族中最高辈份的吕通其次是两个儿子吕英与吕

第三排为“大”字辈孙辈成员第四排即墓地中最北一排为“山”字辈重孙墓葬。第五代成员仅一位即吕大防孙女吕倩容其为未出阁女子且早亡生前深得祖父钟爱故破例葬于大防墓上土层中。“山”字辈成员生活于北宋将亡的动荡时期当时政治中心南迁后大批贵族随之南下北方战乱并为金人占据墓地从此停止使用所以“山”字辈成员未能全部葬入此地。至于同辈人之间的顺序如何确定尚待进一步研究。

据出土墓志其排列秩序完全合乎《周礼》的要求。但《周礼》中对墓地内如何排列顺序记载颇少很难得到确切答案。吕大临兄弟皆擅长研究礼学家族墓地之排序必然经过认真切磋考证因而此墓地应反映了宋人对《周礼》中埋葬制度的理解与研究这对研究北宋士大夫阶层家族墓地埋葬制度具有重要意义。

3∙墓地依山面水、北高南低、溪流环绕这种自然环境有助于我们了解北宋家族墓地的选址和营建理念。

4∙墓葬中出土的大量实用瓷器特别是各窑口出产的精美茶具以及名贵砚台、定制的仿古礼器和着意收藏的古铜器都反映了世家贵族的精致生活、高雅情趣。

5∙经研究对比可初步确定M2为吕大临墓理由如下。(1)在墓葬排序上M2位居“大”字辈成员排列线上其墓主必为“大”字辈成员。(2)“大”字辈成员共计九人八人已“对号入座”唯M2早年被盗、墓主名讳不详。(3)M2随葬器物中有“大”字辈长兄吕大圭赠于大临的一对石敦敦腹壁上錾刻吕大临职官及字号属大临之物。故M2主人为吕大临。

执笔者 张 蕴 刘思哲