电影《封神第一部》之历史刍议(三)中

在上一篇中我们分析了妲己的红衣造型,接下来谈谈另一个被广泛批评疑似“倭风”的服饰——姜王后的金冠

首先辟个谣,网上流传甚广被用来批评叶锦添魔改李云中原设的那张王后图,其实是妲己封后的造型,并不是姜王后,电影概念设计师、画家李云中老师在微博里谈到了这一点。

对比妲己和姜氏的王后造型,感觉形制大体相似,区别在于妲己的衣饰更加华丽奢靡。

顺便给大家看看李云中设计的妲己造型。

电影里的妲己其实还挺还原的

对了,叶大师这次担任的是封神电影的美术指导/造型指导,人物造型设计是赖宣吾。我查了一下,赖宣吾是台湾人,早年在台湾时与吴兴国(封神电影中闻太师的扮演者,京剧武生)合作,负责舞台剧水浒108的人物造型设计,一举成名,水浒108海报上是这样的

整体风格让我不禁想到日本插画家公子正也的水浒传人物画像,赖宣吾的人物服装和妆容明显参考了京剧中水浒人物的传统造型,但整体色彩和服装图案,又有很重的倭风,孙二娘的发髻看起来像日本花魁。

赖宣吾在接受采访时说:“日韩服饰源流始于中国,但款式和花样经过时代、地域变迁,还是需要谨慎。国内文物服装因为氧化失去原本的色彩,难以完整呈现全套配搭的层次,工艺技术也多半失传,因此日韩服装的层次感、配色、工艺可以参考,但款式和纹样,最好不要参考外国。设计师需要多看历代文物和画作。古画是我学习中国历代服饰样貌的途径。沈从文《中国古代服饰研究》对古代服装版型、布幅质地、裁剪、缝纫,做了非常详细的研究,被我翻烂了。……我因为自小对戏曲的喜爱以及爷爷对我的影响,在设计中自然而然使用戏曲元素,昆曲、京剧、掌中戏和歌仔戏都是很重要的养分。”

对比他后来在大陆为影视剧做的人物设计,我感觉影视剧人物造型的最终呈现,可能受多方面影响,赖宣吾自己就说,服装设计要与导演、演员、投资方等各路人马来回拉扯,甚至后期调色也会对呈现效果产生巨大影响,比如水浒108的造型就可能是为了迎合台湾社会崇日的审美趣味。

赖宣吾曾为千古玦尘做人物设计,他说千古玦尘人物服装做出来的时候颜色是很有层次感的,有黄色、青色等等,但经过后期调色,全变成白色了,这是他预料不到的。

从纪录片、新闻报道以及工作人员微博来看,叶、李、赖都是封神电影美术组成员,李云中先设计概念图,叶锦添把握方向,赖宣吾负责根据各路人马的修改意见以及演员自身条件做出实物。

在叶、李、赖的采访以及回忆中,都提到了乌尔善非常看重从中国传统绘画中汲取设计灵感。

比如叶锦添说:“他(乌尔善)很想把中国艺术最高形态用在电影里面,所以山水画一定是其中之一。”

李云中说:“有段时间导演总给我发微信,探讨人物设计。他一会发《维摩诘演教图》,一会发《八十七神仙卷》,企图潜移默化的引导我。”

赖宣吾也说:导演说,“《封神三部曲》女性角色可以参考《八十七神仙卷》,男性尤其是宫廷庙堂角色的服饰参考永乐宫壁画《朝元图》。哪吒、殷郊则参考双林寺彩塑。《封神三部曲》涉及一些妖怪形象,导演让我们找宋画《搜山图》,它表现二郎神搜山降魔的故事。“

为什么封神电影会有那么自来水为导演辩护,我想正是这些工作人员的侧面描述和导演本人在不同时间不同媒体上的访谈,让影迷们看到了一个醉心中国传统艺术并试图以现代艺术形式表达出来的导演,他们对艺术创作叙述地如此细致入微,让人很难相信导演不是以真诚的态度去创作。尽管他在民族问题上的发言有问题有争议,但对中华传统文化的一腔热忱是看得见摸得着的,服装设计的讲究程度甚至超过了一众汉族大导演,用民族立场来攻击封神电影,是很难让人信服的。

当然,判断一个人的真伪,不但要看他怎么说,还要看他怎么做,对于“倭风”的批评,上一篇我提出了对妲己红衣造型倭化的反对意见,这一篇继续谈谈被一些人诟病的“日本天冠“姜王后金冠。

天冠,汉语和日语中都有这个词。

汉语中的释义为“犹言宝冠。帝王所戴冠冕的美称。”

晋 法显 《佛国记》:“王脱天冠,易著新衣,徒跣,持華香,翼從出城迎像。”

《南齐书·东南夷传·林邑国》:“王服天冠如佛冠,身被香纓絡。”

南朝 梁简文帝 《相宫寺碑铭》:“ 洛陽 白馬 , 帝釋 天冠。”

在古代汉语中,天冠多为佛教徒用来描述佛、菩萨所戴的头冠。

比如中国人最熟悉的观世音菩萨,在《观无量寿经》上说: “观世音菩萨以毗楞伽摩尼宝,以为天冠,其天冠中,有一位化佛,高二十五由旬”。 这是观音菩萨为了感念阿弥陀佛的救助和加持,将阿弥陀佛奉为自己的老师,并将阿弥陀佛的圣像顶在自己头顶上,以时刻提醒自己不断精进。如果大家去寺庙礼佛,想要分辨哪一位是观音菩萨,就注意看菩萨头顶的天冠。

再比如释迦牟尼座下的另一位大势至菩萨,他的宝冠中有个宝瓶,这是因为大势至菩萨最初修行时听阿弥陀佛说:父母的恩最重,当儿女的欲想报答父母恩,很难报答,必须自己修行办道,把父母度脱三界,这样才能报答父母恩。但大势至菩萨最初发心修道之时,他的父母早已弃世,于是便将父母的遗骨,用瓶子盛起来,顶在自己的头上,来修行办道,将自己修行办道的功德,时时回向父母,祈求三宝加被他的父母能够得道,超出三界。

画中大势至菩萨头戴镶有宝石之天冠,中有宝瓶,乃大势至菩萨最具特色的标志物。

日语中对天冠的解释有五种:

根据日本国语大辞典的解释,主要指幼年天皇即位时所戴冠冕、佛菩萨头戴的宝冠、贵族子弟歌舞骑射时所戴冠饰、地位高贵人物戴的头冠、能乐表演者头戴的冠饰。广辞苑等辞书解释略有出入,区别不大,总之就是身份高贵或扮演高贵人物所戴的头冠。

巫女冠和丧事时所戴的三角巾也属于天冠,前者主要因为巫女在祭祀时会跳舞,且与神灵沟通,后者则是希望死者来生可以成为身份高贵之人。

1.挿头华

2.前天冠

3.前天冠的饰绪

4.垂发的美豆良

5.山吹的花枝

6.胡蝶的羽根

7.阙腋袍

8.指贯

9.糸鞋

1.挿头华(红白梅的小枝条)

2.前天冠

3.前天冠饰绪

4.垂发的美豆良

5.迦陵频的羽根

6.铜拍子

7.阙腋袍

8.括袴

9.胫巾

10.糸鞋

可以看出无论是舞蹈的天冠还是能乐的天冠,其形制基本上就是在金属环状冠上增加饰物,类似西方的环状冠冕,日语里新冠病毒和天冠是同样的发音,这点大概是借用了英文原意。

舞蹈天冠相对简单一些,环状冠正面有“山”形装饰,冠上有唐草(藤蔓)图案,两侧有剑形装饰和插花,用金铜制作;能乐天冠装饰更为复杂,环状冠上装饰云朵和唐草图案,中央有太阳、月亮、凤凰、蝴蝶、白莲或者茑红叶等竖立装饰,左右垂下璎珞,均以金属制作。

总的来说,中国人印象里的日本天冠多半是舞蹈时戴的头饰或者能乐中的冠饰。

有人把这种天冠称为巫女冠,其实日本巫女的头冠有两种,一种是头饰形天冠,类似舞蹈天冠,又被称为前天冠(まえてんかん),一种是西方环状冠冕,类似能乐天冠,日常很少见巫女戴环状冠冕式的天冠,网上图不算多,找到一张图如下所示:

大多数巫女戴的都是头饰形的天冠,也就是前天冠

这种冠比较接近神道教万物有灵的理念,古代此类冠上插戴花朵和树枝,巫女借此获得植物的力量,现代多用人造花和金属制作。

在谈日本天冠和中国女性冠饰区别之前,我们再来看一下中国女性冠饰的发展。

古代妇女和男子一样,也戴冠帽。冠的作用和帽子不同,古人戴帽,主要是为了御寒,而戴冠则为了装饰。

相传古人在狩猎活动中,因受到鸟兽冠角的启发,才发明了“冠”这种头饰。《渊鉴类函》卷三七〇引董巴《汉·舆服志》谓:“上古穴居而野处,衣毛而冒(帽)皮,后代圣人易之,见鸟兽有冠角𫖯胡之制,遂作冠冕缨矮。”这种说法虽然是后人的推测,但有一定根据。现存早期的人物形象中,就有不少戴兽角形冠饰的男女。

在《左传》、《战国策》、《史记》、《后汉书》等史籍中,还见到有鹬冠、鸀冠、骏冠、獬豸冠及貂蝉冠等名目,这些冠饰的造型均和动物有关。

在很长一段时间里,中国古代后妃居最高地位的礼服首饰中罕有凤鸟存在。唐以前凤尚未完全成为高贵女性身份的象征,而对自然环境元素的直接模拟,便成为了礼服冠的主要装饰构成手法,头上往往是一派花草树木、鸟语花香、飞禽走兽场景。中国礼服冠最核心的组件就是由步摇发展而来的“花树”。在花树的基础上,历代添加元素,发展成为极盛大隆重的礼服冠。

夏商周三代礼服及冠饰已不可考,汉代皇后首饰采用假结(髻)、步摇、簪珥模式,魏晋南北朝陆续增加钿、博鬓,并将步摇改称花树;隋唐在汉晋南北朝以来各朝制度的基础上,确立了花树、钿、钗、博鬓的组合模式,并且以花树、钿的数目区分等级;宋明继续添饰龙凤、仙人、鸟雀,但依然保存了花树、钿、博鬓的基本元素。而后世的凤冠,起先并非用于礼服,而源自于隋唐时期的另一种常服首饰。两者并行不悖,演着两条路线各自演变了上千年。

步摇在汉代成为皇后、长公主等的最高礼服首饰构件,《后汉书·志第三十·舆服下》皇后谒庙礼服首饰“步摇,以黄金为山题,贯白珠,为桂枝相缪,一爵(雀)、九华(花)。熊、虎、赤罴、天鹿、辟邪、南山丰大特六兽”,即在黄金山题(基座)上的桂枝以金、珍珠,缀饰花鸟,夹杂走兽,是高级配置,但没有出现身份等级的数目差降规律。魏晋南北朝大体继承了步摇的使用,“俗谓之珠松”。

到了北周,首次提出“花树”的概念,并且有了明确的数目等级降差,皇后花树十二,对应皇帝冕旒十二,以下数目依次递降,《隋书·志第六·礼仪六》“:后周(北周)设司服之官……皇后华(花)皆有十二树。诸侯之夫人,亦皆以命数为之节”。

文献里屡被提及的花树、钿、博鬓到底是什么样的?这个问题是中国古代首饰史中长期未明的难题之一。以往由于没有任何宋以前后妃礼服画像存留,壁画、陶俑也极少涉及礼仪场合后妃形象,出土首饰实物基本为零碎残件残片,少有属于可以与礼服配套的部分,所以对于中古后妃首饰的研究长期只能停留在文献层面。至于花树、钿的对应,在资料不足的情况下,一直有着各种讹误已久的推测。近年来,随着陆续几批唐代礼服首饰的完整出土,隋唐礼服首饰构件和组合的实际形态逐渐明朗,并可以初步复原。下面就依次看看三者的形态。

1、花树:首先是最重要的花树。花树的具体指代,在长期以来的首饰史研究中,被视为晚唐五代敦煌壁画供养人头上极其常见,并且大量出土的一种花钗。通常两两成对,钗首为片状镂空纹。(图2)

但若进一步细考,易知其难以成立。首先此类花钗的流行时代仅在中晚唐,实物最早出现在西安、洛阳附近的中唐墓葬,壁画则见于敦煌中晚唐供养人,仅是一种短期流行做法,而非长期沿用;其次其形态均为金属片状,与文献形容“琉璃饰”不符,也不似“树”;第三,也是最重要的一点,这些花钗在壁画中出现的场合均属于非礼服性盛装,插戴随意,有时普通供养人的插戴数目往往比后妃花树数还多。花树为隋唐最隆重的大礼服首饰,难以将其与普通花钗混为一谈。

隋文帝即位(581年)后,在北齐、北周制度基础上,参照损益南朝制度,初步颁布了新的服令。《隋书·卷十二志第七·礼仪七》定皇后服为袆衣、鞠衣、青服、朱服四等,其中用于祭祀、朝会、亲蚕等大礼的袆衣、鞠衣,首饰由花树、两博鬓组成,以花树数目不同区分等级,皇后花十二树,对应皇帝衮冕十二旒,以下依等级分别为九、八、七、六、五、三树;用于礼见皇帝、宴见宾客的次等礼服青服、朱服,则“去花”不使用花树。唐代建立之后,高祖武德七年(624年)颁布了《武德令》,以国家令文的形式第一次规定唐代礼服制度,其中便有涉及后妃命妇首饰的相关条文;开元二十年(732年)年颁布的《大唐开元礼·序列》中也记录了“皇后王妃内外命妇服及首饰制度”;开元二十六年(738年)《唐六典》中的《内官、宫官、内侍省·尚服局》以及《尚书礼部》中也分别详细记录了后妃与内外命妇的礼服制度。

原文虽繁,但归纳后可以了解,隋唐后妃命妇礼服首饰可分为完整版和简省版两类,分别用于头等礼服和次等礼服,基本构件包括博鬓和数目不等的花树、钿、钗。头等礼服,即皇后袆衣、鞠衣,皇太子妃褕翟、鞠衣,和内外命妇翟衣。适用于受册、助祭、朝会、亲蚕(从蚕)等最重要的礼仪场合。其首饰由完整版的花树(花钗)、宝钿、博鬓组成。(单从令文看,按身份细分有又两种模式,皇后与皇太子妃为大小花树、左右两博鬓模式,内外命妇则为花钗、宝钿、左右两博鬓模式。)花树或花钗、宝钿的数目自皇后而下依品级递减,分别为十二、九、八、七、六、五,配置隆重而华丽,是后世后妃礼服冠的雏形。次等礼服,为钿钗礼衣,即隋代的青服、朱服。适用于皇后、皇太子妃宴见宾客,内命妇寻常参见,外命妇朝参、辞见、礼会等相对次要性礼仪场合。其首饰也与隋代相似,仅保留数目不等的钿,去除了花树或花钗、博鬓,是相对简省的首饰模式。

近些年随着李倕冠饰、裴氏冠饰和萧后凤冠的出土和复原,让我们可以一窥唐代贵妇的冠饰。

2014年时,陕西省文物保护研究院成功修复了一件唐代贵妇“裴氏冠饰”。

“裴氏冠饰”出土于西安唐代阎识微夫妇墓,从随葬品组合来看,或为皇家御赐。经清理,冠饰材料有铜、金,也有玉质、绿松石、珍珠等。饰件多用捶打工艺,并首次发现了表面鎏金的铜珠。裴氏冠饰饰件保存情况不佳,大的构件多出现残断。按照“汉承秦制”、“宋承唐制”等说法,“裴氏冠饰”代表的是后世冠饰的“祖形”。陕西省文物保护研究院与西安市文物保护考古研究院、陕西师范大学历史文化学院合作研究,在实验室进行修复的同时,参考《女孝经图》、明代水陆画等文献资料把零件复原,把部件复原,把整个冠饰复原。它的复原为研究中国古代冠饰制度提供了资料,具有重要的学术价值。这是继唐高祖第五代孙女李倕冠饰之后,考古专家修复的第二件中国唐代贵族女性冠饰。“裴氏冠饰”的成功复原,为隋朝萧后凤冠的修复奠定了良好的基础。

2013年,隋炀帝杨广和萧皇后墓在扬州被发现,成为当年最重要的考古发现之一。萧后墓中最吸引人的,便是一具腐蚀严重但保存完整的冠饰,被搬回实验室由陕西文物保护研究院开始进行清理修复。经过两年的工作,2016年9月正式召开新闻发布会,公开修复成果,并在扬州展示萧后的“凤冠”。墓中此冠应是初唐贞观所制,是极其难得的唐代后妃礼服冠实物(图1-1、图1-2)。

根据陕西省文物保护研究院公布的修复资料与实物,萧后冠框架上装有13组花饰,每组花饰的基座包有一个直径3厘米的木质短柱,中有一根铜管为柄,其上伸出12根弹簧状的螺旋花柄。花柄首端为鎏金铜箔片制成的花朵,其中有玻璃花蕊、小石人、细叶等装饰,中央还有一朵宝花,从修复照片中看,恰好共13朵小花。中央宝花花柄穿过木座的钗脚可插于框架固(图4,图5)。

这种由螺旋花柄集为一束,可随步摇动的构件,即形制长期不明的隋唐“花树”,并且应源自于汉代后妃首饰中的“步摇”。

汉《释名·释首饰》“:步摇,上有垂珠,步则摇动也。”是一种在金属竖枝上缀金银、珠玉花叶片的首饰。步摇或源于中西亚,约在汉代前后传入中原,并同时流传至东北亚、日本,在整个亚欧大陆流行,演变成各种王冠,对此学者们早已做过详细论述。比如孙机先生的《步摇、步摇冠与摇叶饰片》一文,刊载于《文物》杂志,1991年第11期。

从此次发现上看,隋唐式花树与汉晋式“步摇”开始有了不同,不再是在枝干上缀饰摇曳的珍珠或叶片,而是直接将花朵装于可弹动的螺旋枝之上,依然可“随步摇动”,也确实符合“花树”之名。这种做法到了宋代被大放异彩。

唐濮王妃阎婉墓(图9),首饰残件中还有一件带基座的花树,形态做法和萧后花树很接近,而且花朵、花蕊形态也各不相同(图10)。

隋唐制度中所称的“小花并如大花之数”,以往常常被释读为“小花树的数目与大花树相同”,即皇后有大小共24株花树。这种释读方案甚至也被后来的宋、明制度采用,明确注记“大小花二十四株”、“前后各十二株”。

但从萧后首饰中看,至少在隋至唐初,此句很可能应解释为“每株大花树中,小花的数目与大花树总数相同”,即若大花树为12树,每树便有12朵小花。不过萧后冠饰中发现了13组花树,每树13朵,比当时皇后制度多了一组,原因尚不明确,或许与李世民对前朝皇后特别礼遇拔高一格有关。

2、钿:除了花树以外,萧后冠上还发现了12枚“水滴形饰件”,用琉璃或玉石贝壳镶嵌出花型,四周镶珍珠,背面中央焊接插孔,被分为三排安装在框架上(图11、图12)。

这种饰件应是文献中所指的“钿”。唐人所说的“宝钿”,通常便指将各种珠宝、贝壳雕琢成小片花饰,镶嵌黏于金属托上金丝围成的轮廓中制成的华丽装饰品。如法门寺出土衣物账中,对套承佛骨舍利宝函上装饰的描述“金筐宝钿真珠装”,便是此类装饰法。

“钿”之制至迟始自魏晋。魏晋在继承汉代后妃首饰假髻、步摇、簪珥组合的基础上,增加了钿数和蔽髻的概念,在假髻上装饰以金玉制成的䥖(钿),并且以䥖数区分等级,如晋制皇后大手髻、步摇、十二䥖,皇太子妃九䥖,贵人、贵嫔、夫人七䥖,九嫔及公主、夫人五䥖,世妇三䥖。此制在南北朝至隋各政权被普遍沿用,并且等级进一步细化,内外命妇五品以上均以钿数为品秩差异。

3、博鬓:最后是“博鬓”。博鬓的位置明显明确,其指代向无争议,即垂挂于头两侧的弧状饰件。隋唐博鬓通常呈长条S弧状,外端上尖内收,装饰方法与宝钿类似,嵌有珠宝,即制度所称“施两博鬓,宝钿饰也”,上沿有时还装饰以小花朵数组。

萧后冠饰的发现,为探讨博鬓的起源提供了新思。不像明代博鬓挂于圈口脑后左右,萧后博鬓插于圈口两侧靠近鬓上的位置,其原始功能也许与绑扎冠饰而垂落左右两鬓的束带宝缯有关,这在北朝菩萨宝冠饰中是很常见构件,首饰化之后成为金属珠宝制品,依然垂挂在冠座鬓左右。

博鬓的记载首次出现于隋,但北齐娄睿墓出土的一件金饰,嵌珍珠、玛瑙、蓝绿宝石、蚌、玻璃(即文献所说宝钿饰),前端还保留了花结状饰,极可能为博鬓在北朝时已存在的初形。萧后冠博鬓与口圈相接处也有花形装饰,即为带结遗制。

厘清了花树、钿与博鬓的形态,我们便可以在萧后首饰的基础上,对初唐皇后礼服首饰组合进行一次更加准确的还原。首先由呈十字交叉的两道梁和呈环带的横箍组成框架。前侧三道箍上焊12枚插销,分别穿插12钿。框架上安装12花树,每树大花中有12小花。框架底口圈前侧装饰珠宝饰条,两条博鬓由尖端的插销自左右插入口圈饰条的套鼻中固定。

另外还有12枚U型折股钗可插入发髻两后侧固发装饰。由于冠饰出土时并未戴于萧后头部,朝向尚需识别讨论,考虑到圈口、博鬓、钿的装饰面应同向朝前,博鬓位置位于两鬓,或许正是其原始形态,鬓为额前左右侧,符合“博鬓”之本意,钿置于前也符合“蔽髻”之本意。唐以后由于博鬓失去了原始功能,逐渐移动至脑后,但依然保留了“博鬓”之名。

中国的礼服制度有着极其强大的历史惯性,一项基本服制形成后,被记录在国家颁布的礼、令条文中,被纳入文明根本大法,往往能因袭上千年。涉及礼仪的服制多是如此,一般轻易不受朝代更替影响,后世更多是在如何释读和实际操作细节上做文章,或在不违背原则的情况下调整、补充。作为最高级别的女性首饰,花树冠也不例外,但在千年历史进程中依然会不断叠加新的元素。

唐代礼令中后妃礼冠的基本制度是花树和博鬓,北宋初颁布的《开宝礼》依然照搬之。但北宋在隋唐制的基础上,出现了一个重大变化,便是在冠上添加了龙、凤。如宋《政和五礼新仪》便在唐礼令文皇后冠服“首饰花一十二株,小花如大花之数,并两博鬂”后,补充了一句“冠饰以九龙四凤”;妃制则将龙改为翚(五色雉),“冠饰以九翚四凤。”有时更直接称呼为“龙凤花钗冠”、“九龙四凤冠”、“九龙十二株花钗冠”。不仅如此,实际操作中还形成了更丰富但不载于礼法的添加惯例。

仔细观察历代宋后画像,可以看到除了基础的大小花株满布全冠,博鬓也增加为左右各三扇,饰以珠翠龙纹,垂珠结;冠顶所添加的九龙,包括左右八条小龙和中央一条大龙,大龙口衔穗球;四凤有时背乘仙女,有时数目还增到到九只;唐代花树间偶见的小人与鸟雀,则发展为浩浩荡荡的“王母仙人队”以及各种云鹤、鸂鶒、鹭鸶、孔雀,场面更加盛大和具体。

北宋开封陷落后,帝后宗室以及全副冠服卤簿被掳至金国,冠服制度也被金人很大程度上照搬而去,在《大金集礼》中我们反而可以看到对宋制皇后礼冠极其详实的描述,与北宋末的皇后画像基本可以完全对应:

皇后冠服:花株冠,用盛子一,青罗表、青绢衬金红罗托里,用九龙、四凤,前面大龙衔穗球一朵,前后有花株各十有二,及鸂鶒、孔雀、云鹤、王母仙人队浮动插瓣等,后有纳言,上有金蝉鑻金两博鬓,以上并用铺翠滴粉缕金装珍珠结制,下有金圈口,上用七宝钿窠,后有金钿窠二,穿红罗铺金款幔带一。

元代后妃贵妇戴具有蒙古族特色的姑姑冠,在此不做展开描述。

明初后妃礼服冠基本继承宋制,皇后使用九龙四凤冠,妃使用九翚四凤。

如洪武元年制“皇后首饰,冠为圆匡,冒以翡翠,上饰九龙四凤,大花十二树,小花如之,两博鬓,十二钿”。宋制令文之外的王母仙人队、云鹤等则不再添加。在实际操作中,也如宋代一般,龙凤的数目往往有所增加,或有失载于史的一些惯例。

明朝妃嫔跟随皇帝祭祀朝会也用凤冠。凤冠的形制与皇后相比略有不同,主要是去掉了冠上的金龙,取而代之的是九只翚鸟,以示等差。这类型的凤冠,在江西南城明益宣王朱翊妃氏墓、湖北圻春荆端王朱厚钬妃刘氏墓以及北京西郊薰四村明熹宗妃张氏墓中都有发现,有些还保存得相当完好,可资参证。

中国古代的传统女性礼服冠,随着明代灭亡而彻底终结。虽然已经出现凤的踪影,但实际上我们现在概念中的凤冠,依然与以上礼服冠饰没什么直接关系。此时需要了解一个概念,即传统女性服装发展中的两个大体系,礼服和常服。以上各种均属于服制中的礼服系统,所搭配的大礼服属于“古装”模式,包括衣、弊膝、佩绶等大量传统构件,头戴传统花树礼冠。

但晋唐以来的女性,日常生活穿着另一类型的“时装”,即衫、裙、帔子三件套,首饰则随意插戴。有些场合既不属于礼法限定范畴内,又比日常生活隆重,于是在裙帔的基础上,逐渐形成一种相对华丽的盛装。凤鸟也逐渐成为贵妇象征,越来越多出现在首饰上,在盛唐以来的贵妇、供养人壁画、线刻中很常见。有时还在左右插横凤首簪,垂珠结,其制或可远溯至汉代太后的“左右一横簪之,以玳瑁为擿,长一尺,端为华胜,上为凤皇爵,以翡翠为毛羽,下有白珠,垂黄金镊。”这些可以使用在非礼仪性但又相对隆重的场合,类似后世“吉服”的属性。并长期不存在于礼法制度中。从图像中我们也可以看到,这些首饰尽管华丽,但是搭配的服装依然是裙、衫、帔,而非礼服。

2001年陕西西安出土的宗女李倕冠,便属于此类盛装首饰,构件中有凤鸟两翅和上扬的两尾,中央有花饰,还有若干长钗,钗首装饰小型凤鸟。至于这种冠饰在唐代的名称,有研究人员称其为“金花冠”;也有研究人员认为它可能就是唐人所说的“轻金冠”或“结金冠”。

这件修复复原的冠饰整体高约32厘米、宽约16.5厘米。由4件鎏金铜发簪、1件铁质发簪、1件铁质发钗、1件金质发钗、13件大型金质饰件、250余件小型金质饰件组成,镶嵌有410余颗珍珠、千余块绿松石等。另外还有近300处空位,可能镶嵌有绿松石或珍珠等。冠饰中用到的材料包括金、银、铜、铁、珍珠、贝壳、玛瑙、绿松石、红宝石、琥珀、象牙、玻璃、羽毛及纺织品等。工艺考察表明,其制作方法有铸造、捶揲、鎏金、贴金、掐丝、镶嵌、金珠、彩绘等。“其中金珠的直径大概是几百微米,在指甲盖大的面积上就有成百个小金珠。出土遗物还表明,冠饰用了大量的纺织品、羽毛、漆器。整体打包带回的石膏包内还出土了28件微雕尚未恢复原位,有琥珀和象牙两种。其中,琥珀雕件5件,有立俑1件、鸾鸟1件、鸳鸯2件、雀鸟1件;牙雕23件,有小人俑、瑞禽、怪兽及建筑模型等。虽然具体位置不清楚了,但它们肯定也是点缀在冠饰上的。

由于原始位置已被淤泥挤压变形,根据德国专家的意见,复原时长钗被安装为十字,但原始插戴更可能为壁画所体现的横插式。晚唐五代敦煌供养人贵妇盛装中,也逐渐形成了此类中央大凤、花叶,以及左右横簪钗垂珠结固定模式。

陕西考古博物馆的这个复原在学界争议极大,同时几乎所有网络汉服up也都不赞同复原后的样式,汉服爱好者们各有各的复原图。封神的概念设计师李云中曾根据复原的李倕冠绘制文成公主像,但他也承认,此复原存在争议,仅作参考。

宋代礼冠的佩戴者仅仅局限于后妃命妇。礼冠的佩戴也仅仅适用于出席重大场合,如在册封、祭祀、从蚕等重要典礼时与礼服相搭配,是一种身份和地位的象征。在日常的生活中,华贵的礼冠几乎没有使用的机会,反而是便冠在广大宋代女性的日常生活中扮演着极为重要的角色。宋代女性的便冠可以说是琳琅满目、数不胜数。

一、材料类冠饰

顾名思义就是冠饰的特点主要集中在制作它的材料上,以材料取胜,或者是材料比较珍贵,或者是材料比较特殊。按照史籍中记载的宋代女性所佩戴的冠饰,可将材料类女冠分为珠冠、花冠、白角冠等。

1.珠冠

从字面意义就可以看出这种冠饰主要的装饰物是珍珠。宋人女子冠帽装饰繁复,其上鹿胎之革、玳瑁等物曾列禁限,但珠翠似未曾遭禁,使用普遍。在宋代,最为珍贵的珍珠莫过于北珠了,这种珍贵的北珠产于当时的金朝境内,主要通过榷场贸易进入宋朝市场,名贵的北珠来之不易,所以用其制成的北珠冠自然是价值连城,非一般平民妇女可以佩戴。

使用珠冠最多的当然是后妃贵妇。据现存画像显示,宋代后妃的礼冠上装饰有大量的珍珠,尤其是额前口圈上的一圈珍珠,还有冠饰上偶尔点缀的珍珠,硕大浑圆,很有可能是名贵的北珠,在一定程度上礼冠也可以说是珠冠的一种。宋徽宗时期,册立皇后之初,“内头冠合用珠子”,这也从侧面反映了北珠的昂贵。

这种奢侈之至的珠冠多为宫廷后妃所佩戴,北宋李廌《师友谈记》:“太妃暨中宫皆缕金云月冠,前后亦白玉龙簪而饰以北珠。”云月冠的基本形制就是团云拥簇,中间一个圆圆的月亮。云月冠是两宋高髻时代宫中盛行的冠饰。

除了后妃,宋代公主也拥有珠冠,据《武林旧事》“公主下降”一条可知,到南宋时期,公主的房奁中还有“北珠冠花篦环”的记载,可见,从北宋末年到南宋时期,这种珍贵的珠冠一直流行于宫廷贵妇中。 民间能佩戴这种华贵珠冠的也非等闲之辈。

珍珠昂贵而稀有的特性决定了珠冠的佩戴范围仅限于后妃贵妇,珠冠的流行程度也不似其他普通冠饰那样风靡,也正因为此,珠冠在宋一代虽没有大发展,但也如细水长流,从北宋到南宋,存在了较长的时间。

2.花冠

花冠就是用花装饰成的女性冠饰。这里的花,不仅仅指鲜花、真花,也泛指用金银珠宝或者丝帛等各种材料制成的花朵状饰物。发展到宋代,开始流行在头上簪戴真花或用罗帛、通草等各类材料制成的仿生花。

宋人喜爱簪花的风气在史籍中早有记载,不仅是女性喜爱用花朵来装饰自己,宋代的男性也喜爱簪花,往往在重大的节日或庆典时,文武百官都会簪花出席,而且,为了表彰功臣,皇帝也常常亲自赐花,这一风气蔓延到民间,更是形成了一种人人尽簪花的流行风尚。

在这一风气的影响下,用花来装饰女性冠饰也成为常事。宋代的花冠按外形可分为以下几种,一年景花冠、重楼子花冠、玉兰花冠等。

一年景花冠是宋代女性冠饰中较为独特的一种,指的是在女性的冠饰上装饰有四季花朵。当然,这里的四时花朵肯定不可能是鲜花,只能是用各种材料制成的仿生花。宋人笔记记述“靖康初,京师织帛及妇人首饰衣服,皆备四时,如节物则春幡、灯毯、竞渡、艾虎、云月之类,花则桃、杏、荷花、菊茶、梅花,皆并一景,谓之‘一年景’”(陆游《老学庵笔记》)。当时人甚至将一年四季的花卉编在一顶花冠之上,美其名曰“一年景”。

在《宋仁宗后像》中,可以看到这种花冠从正面看形似“凹”字,两侧还有两条下垂的弯弯的类似于幞头的东西,冠饰上面插满了各色花朵,而且左右两名侍女头上的花虽都是各色生杂花朵,但并不完全一致。

重楼子花冠。从现存于台北故宫博物院的《花石仕女图》中一位头戴重楼子花冠的女性形象可知,这种冠饰的确较为高大,从图像的比例上来看,几乎是面部长度的两倍。

这种重楼子花冠应该是用竹篾等较为轻巧的材质编成花瓣式的架子,层层叠叠,然后外蒙罗纱,在与发髻结合处又装饰上青色的叶子等饰物,两边下垂有两支斜插的朱红色发簪。虽然仅凭图画看得并不真切,但这仍不能掩盖重楼子花冠精巧绝伦、瑰丽大气的风姿。

高大的冠饰,再配上女子薄如轻纱的服饰,更显得清瘦纤细,这也是宋代清丽淡雅服饰与唐朝大气张扬服饰的区别。而且,因为这种冠饰形制高大,佩戴后行动多有不便,所以重楼子花冠的佩戴并不普及。

玉兰花冠。现在汉服圈多称呼为山口冠,这种冠饰惟妙惟肖地仿照了玉兰花的形态,前后实而左右虚,从侧面看形似字母“U”,底部应该是有口的,刚好将高高挽起的发髻嵌在中间。加上圆圆的发髻,从侧面看,又有些类似于元宝的造型,所以在宋人笔记中偶尔出现的元宝冠,指的多为这种样式或稍加改变的玉兰花冠。

玉兰花冠既简单大方又美观实用,在宋代妇女中也较为流行。河南偃师酒流沟宋墓出土的厨娘砖上就形象地刻画了四位头戴玉兰花冠的厨娘形象。在山西太原晋祠圣母殿中的众多女像中,也有一位侍女头戴蓝色的玉兰花冠,简洁优美的造型,清新淡雅的颜色,恰到好处地展示了女性的谦柔优雅之美。

现存妇女便冠实物,以安徽安庆棋盘山宋墓出土的一种最有特色。这顶冠饰以金片制成,出土时发现在女性头骨附近。它的造型像一个开启的河蚌,呈椭圆形,底部有一圆洞,两头各有一个穿孔,通体凿有精致规矩的缠枝花纹。从外观来看,此冠曾嵌有珠宝,惜已脱落无存。

3.白角冠

这是一种装饰有白角冠梳的冠饰,大约兴起于宋仁宗时期。这种白角冠也是形制巨大,异常华丽。白角冠从皇宫中传出,所以当时又被称为“内样冠”,它的特色不仅仅是在冠上装饰上华丽宽大的冠梳,还体现在两侧的装饰下垂及肩,因为过于巨大,妇女佩戴白角冠乘坐马车时还需要侧首才能进入。

这样高大奢侈的冠饰必然引起统治者的注意,仁宗就注意到了这种高大的冠饰过于奢侈,禁止用珍贵的白角制作冠饰,就将冠饰原材料换成价钱稍微低廉的鱼枕骨,再用象牙、玳瑁来制作冠梳,这也从侧面反映出了当时的女性对白角冠和冠梳的喜爱之至。

宋人记述,“旧制,妇人冠以漆纱为之,而加以饰。金银珠翠、采色装花,初无定制。仁宗时,宫中以白角改造冠并梳,冠之长至三尺,有等肩者,梳至一尺。议者以为妖,仁宗亦恶其侈,皇祐元年十月,诏禁中外不得以角为冠梳,冠广不得过一尺,长不得过四寸,梳长不得过四寸。终仁宗之世无敢犯者。其后侈靡之风盛行,冠不特白角,又易以鱼枕;梳不特白角,又易以象牙、玳瑁矣。”(南宋·王栐《燕翼诒谋录·卷四》)

其实,这种在发髻上装饰梳栉的偏好在南朝时期就已经出现了,梳栉的材质有很多,如金、银、玉、白角、犀角、象牙、骨、竹、木等,不一而足,发展到宋朝,成为了白角冠上重要的饰物——冠梳,风靡一时。

起初,宋代妇女冠帽,以漆纱为胎,然后再于其上作各类装饰,或用金银,或用珠翠,或用玳瑁,或缀彩罗。鹿胎之革、玳瑁遭禁之后,冠饰改用白角,冠脚增长至三尺,冠梳也至一尺。「妇女们上街不是遮住头而是在其头发上插以冠梳。有时候妇女会佩戴冠梳达二十把之多,它们是用象牙或其他材料制成的。」之后,妇女之冠又改用竹篾作胎,涂以绿色,其后渐渐改用角来制作,而此时冠脚之长已与肩同宽,且「下垂及肩」了

在《东京梦华录》中就记载着在正月年节期间,街市上就摆卖有冠梳,到了南宋时期,据《梦梁录》记载,临安城中不仅有专门的“飞家牙梳铺”,街头还出现了修补、彩染冠梳的手艺人,可见,白角冠和冠梳的售卖和修补染色在南宋时已发展得较为完善。

梳篦是中国古代女子传统首饰,现代女性多用来梳理头发,但在古代,却是女性头上重要的装饰之一

二、造型类便冠

宋代经济的繁荣造就了女性冠饰的丰富多彩,这不仅体现在冠饰的材质上多种多样,更表现在造型的千姿百态。从造型方面来说,宋代的女性冠饰最基本的两种造型就是团冠和垂肩冠了,其他的冠饰均是从这两种发展而来。

1.团冠

团者,圆也,所以团冠也被称为圆冠。王得臣撰《麈史》记述,“妇人冠服……俄又编竹而为团者,涂之以绿,浸变而以角为之,谓之团冠……习尚之盛,在于皇佑、至和之间”。

团冠的外形也似圆圆的帽状,用竹篾编成,一方面因为竹子价格低廉,而且使用轻便;另一方面,“涂之以绿”,在竹子表面涂上漆或熟桐油等涂料可以保证竹子经久耐用,不被虫蛀,这样的冠饰既经济实用又美观大方,自然受到了广大女性的追捧。

后来,团冠又在原来的基础上有了些变化,增加了角的装饰。有些学者认为“以角为之”指用角替代竹子来编制团冠,但坚硬的角不可能像竹篾一样编出帽状的冠胎,其次,用单独的角,不管是什么角,来作为冠饰,体积上看来都有些小,唯一解释得通的是用角来装饰团冠。前面所说的白角冠即是装饰牛角的白团冠。

团冠虽然外形简单,但是其流行范围广泛,可见上至皇亲贵族,下至平民百姓,爱美的女性都喜欢佩戴团冠,同时又根据自身的经济水平对其进行改造,像普通的妇女会在前后各加一个牛角作为装饰,而宫廷贵妇佩戴的团冠肯定是极尽华丽。

2.垂肩冠

垂肩冠和等肩冠都是冠饰两侧有下垂及肩的装饰物,形制广大的白角冠也被称为垂肩冠或等肩冠,可见,只要是冠饰两边有下垂至肩的装饰物,不管是由团冠发展而来的亸肩冠,还是与巨大冠梳搭配的白角冠,都可以称之为垂肩冠或等肩冠。这也正好可以解释皇后佩戴的添加了两侧博鬓的凤冠为什么也被一些学者称为等肩冠。

三、其他类冠饰

宋代的女性冠饰除了以上便冠,还有一些冠饰是舞女专用的,但是没有图像或考古资料可供参考。如在《宋史》中就记载了卷云冠,金冠,仙冠,宝冠都是宋时舞女所佩戴之冠饰。由于资料和图像的限制,我们并不能看到这些舞乐类冠饰的具体形貌,但是可以想象,舞女所佩戴的冠饰往往用于表演,其形制大多夸张又侧重于形似。

莲花冠,亦称“莲华冠”,在唐代颇为流行。李唐皇室自许为李耳后人,尊崇道教,道士地位尊贵,在服饰着装上,亦刻意与大众加以区分,头顶莲花冠,成了道士的身份象征。莲花,是道教八宝图纹之一,深得道教八仙中唯一女性——何仙姑的喜爱,何仙姑手持莲花这一道教意象,赐予了莲花纯洁青春、吉祥如意等含义,使得莲花冠问世后,不仅为男道士所佩戴,更受到了女道士的欢迎。如顾夐《虞美人》一词写女道士的风姿“莲冠稳篸钿篦横”,点出莲花冠必须和钗钿等合用,才能绾住秀发。在女道士的身体力行之下,越来越多的俗家女子模仿她们戴上了莲花冠,在中晚唐时期,莲花冠已经不再专属于女道士。五代前蜀后主王衍酷爱莲冠,《新五代史·前蜀世家·王衍》中记述,他命令后宫女子戴金莲花冠,穿道士服,饮酒至醺醺然,方能免冠。《旧五代史·王衍传》又云“衍奉其母、徐妃同游于青城山,驻于上清宫。时宫人皆衣道服,顶金莲花冠,衣画云霞,望之若神仙,侍宴,酒酣,皆免冠而退,则其髻髽然”。这位君在道教胜地游玩时,特意嘱咐宫人换上道服道冠,刻意营造出“姑射神仙”莅临的氛围。明代著名的仕女画家唐寅曾以此为题材,绘成《宫妓图》

从唐寅画中能看到,莲花冠是将头冠粘如莲瓣,围着脑后发髻缠绕一圈,仿佛是在头上盛开着莲花朵朵。此外,莲花冠还有另一种制法:将整个冠子制作为莲花形状,堆于头上,看似祥云一朵,飘然有出尘之态,如宋代晋祠侍女雕塑所示。

宋代女子喜好高冠,在最重要的人生大事——婚姻上也有所体现。宋代吴自牧《梦粱录》中记载,南宋杭州男女青年嫁娶并非盲婚哑嫁,正式订亲前,双方要互相见面,称为“相亲”,倘若彼此满意,女方即将小钗插上发冠,如不称心遂愿,男方需送给女方彩缎二匹,谓之“压惊”。此外,男方下聘礼,其中必然要有珠翠团冠一项,而待到新婚回门时,女方的回礼单子中,也赫然列有冠花。

宋代女性的便冠在数量和质量上都达到了一个前所未有的新高度,材质多种多样,造型千奇百怪,用途也是各不相同。从取材简便的花冠,到价值连城的珠冠,价值的差异满足了不同阶层女性装饰自己的要求。

辽的妇女也喜戴冠,已发现的实物有:辽宁建平出土的一顶鎏金银冠,以较薄的银片捶卷而成,形似帽箍,高19厘米,径20.9厘米。印着突出的花纹:中心作五朵蕃花,簇拥着一颗烈焰升腾的火珠;火珠的两侧饰以双龙,很是威武。而地纹则作卷草花纹;上下都有花边,花边内并列着一排如意云纹。

《八十七神仙卷》以道教人物为主题,描绘了天庭朝会的盛大场面。画面中绘有东华帝君、南极帝君、扶桑大帝三位主神,十位神将,七位男仙官,六十七位金童玉女。女仙们宝髻巍峨,双鬟高耸。

这种就是宋代女子的一年景花冠,所以八十七神仙卷也有认为是出于晚唐、五代甚至辽国画家之手的。

八十七神仙卷也是封神电影人物设计的重要参考之一。

在妇女的冠饰中,最贵重者当属凤冠。所谓凤冠,就是在冠上缀以凤凰。以凤凰饰首的风气,早在汉代已经形成,汉代以后沿袭不衰。晋王嘉《拾遗记》就明确提到凤冠的名称,这种凤冠在传世绘画中有所反应,如甘肃安西榆林窟的壁画,便绘有五代的曹夫人像,头上就戴有雕成凤形的冠饰。不过这种凤冠还不属于真正的礼冠。

唐代日常衫、裙、帔三件套装,到了五代、宋发展为大袖衫、霞帔、长裙,并在北宋进入制度,成为后妃的“常服”。明初在此基础上,制定了后妃的大衫、霞帔“常服”制度,或称“燕居服”,头上所带的“燕居冠”,继承了唐代以来的盛装模式,其最核心的构成,便是各种类型的凤鸟,以及左右插戴的凤簪,簪首垂下长长的珠结。

明洪武初常服冠以各种类型的鸟雀区分不同等级,皇后用双凤翊龙、妃用鸾凤,以下各品分别用不同数目的翟、孔雀、鸳鸯、练鹊。不过不多时,朱元璋嫌礼制过繁,废除了帝王之下官员的冕服制度,相应也废除了皇后、太子妃之下命妇的传统礼服制度,洪武二十四年,将本为常服的大衫霞帔升格为命妇的礼服,冠制也进一步简化,统一为“翟冠”,各品级以翟数不同区分。翟即野鸡,形态上和凤鸟很接近。这样就形成了后妃使用凤冠,命妇使用翟冠的模式,延续至明末。

比如皇后的“双凤翊龙冠”:

上饰金龙一、翊以二珠翠凤、皆口衔珠滴。前后珠牡丹花二朵。蕊头八箇。翠叶三十六叶。珠翠穰花鬓二朵。珠翠云二十一片。翠口圈一副。金宝钿花九。上饰珠九颗。金凤一对、口衔珠结。三博鬓。饰以鸾凤。金宝钿二十四。边垂珠滴。金簪一对。珊瑚凤冠觜一副。

其标志性特征,便是中心大牡丹花旁的两只珠翠凤、头顶金龙,以及插在左右侧、口衔珠结的金凤。尽管相距六七百年,与盛唐墓所出盛服冠饰依然接近。其余还有大量珠翠云、花、叶作为辅助装饰,甚至还包括了礼冠冠里的钿和博鬓元素。

此制被一直延续至明末,和礼服所用的“九龙四凤冠”同时并存,而且也越来越大型,今人乍看已经很难准确识别属性。但明代依然将其分为两款,定陵出土两位皇后的四顶“凤冠”,其实便包括了两顶礼服冠和两顶燕居冠(但从画像上看,晚明礼服冠和燕居冠也偶见混用的情况,如穆宗孝懿莊皇后李氏像身穿黄大衫,头戴礼服冠,或许与当时礼服制度与实际操作的一度混乱有关)。

再如一品命妇的“五翟冠”:

一品,冠用金事件,珠翟五个,珠牡丹开头二个,珠半开三个,翠云二十四片,翠牡丹叶一十八片,翠口圈一副,上带金宝钿花八个,金翟二个,口衔珠结二个。

与皇后相比,命妇的翟冠将金凤改为金翟,珠凤改为珠翟,不同品级使用不同数目的珠。由于翟的形态与凤太过接近,民间口语中逐渐也用凤冠称呼翟冠。

金梁冠是明代较为流行的女性首饰之一,戴于头顶发髻之上,冠体为黑色,以金缘边,冠上用金梁五,冠后列两山,整体造型与忠靖冠(明代嘉靖年间制定的官帽之一)相似;通常头顶插金凤簪一对,各衔珍珠挑牌一串。女子额上戴有头箍,此种头箍较宽阔,其上饰有金镶宝石以及各式簪钗及翠叶、珠花等;两鬓戴金掩鬓,耳戴金灯笼耳坠。

《实政录》里提到对明代女性戴梁髻风尚的禁令。当时女性比照男性梁冠式样做了冠子,没有服丧却戴白色䯼髻。明末女性不分贵贱纷纷戴金线梁冠,从早期三、五梁,直接发展到九梁……甚至直接用五梁冠,插上翠云翠花、挑牌,代替翟冠。

这种金丝䯼髻也被称为金梁冠。据无锡博物院介绍,金丝发罩又称金丝䯼髻,明代也称金冠、金丝梁冠、金丝髻,为明代已婚女子在正式场合戴在发髻上面的发罩。由于身份、家境差异,女子佩戴的䯼髻材质各不相同,通常以金银丝或马鬃、头发、篾丝等为主。

明代的文学作品里常见金丝䯼髻,如《醒世姻缘传》第五十四回中,童七媳妇 " 戴着金线七梁䯼髻 ";《金瓶梅词话》第九十五回中有 " 春梅来了,戴了金梁冠,金钗梳,凤钿 "……

这些“金线七梁䯼髻 "”金梁冠",都和展览中的金丝发罩一样,是以细金丝编缀、其上再起冠梁的䯼髻。

明代女子的金丝䯼髻,一般都与簪钗首饰一起佩戴使用。女子可根据不同的场合,选择不同式样的簪钗搭配,如遇重要场合,䯼髻上就要插戴包括分心、挑心、花钿和金银簪等在内的成套首饰,称为‘头面’,头面与吉服相配,是明代女子在重大节庆场合的‘正装’搭配。

1956年,在昆明郊外的王家营龙山东侧,发现了六处明代墓地,据该墓墓志和封土中的碑文得知,六座墓的其中三座系沐氏墓,两座为郭氏墓,另一座虽无明确记铭,但张增祺根据其墓室结构、位置及随葬品观察,判定也可能是郭氏墓。在沐氏墓中出土了两个金冠,其中之一即为金镶红蓝宝石冠。金镶红蓝宝石冠出土于沐崧夫妇合葬墓,根据出土墓志可知,沐崧为黔宁昭靖王沐英六世孙,徐氏为明开国功臣徐达玄孙徐俌之女。

明代中晚期,随着经济的发展,女子的装束打扮也因生活条件的改善发生了改变,妇女喜欢穿戴金银首饰,特别是对贵族、皇室仕女而言,金银饰品成为了必需品。明代女性头部主要饰品有䯼髻、挑心、分心、掩鬓、束发冠等,现存可见的多出土于帝王公侯陵墓,这些饰品在时代风格特征上予人的印象极深,其中束发冠的数量稀少、极为珍贵,但表现在品类上,却是花样翻新,千姿百态。

到了清代,所有的传统宫廷后妃服饰,不管是礼服还是常服均消亡。但民间汉族命妇在婚礼等大礼时,依然延续明代翟冠传统(图29)。同时不论是样式上还是称呼上,都完全改为凤鸟,“凤冠霞帔”也正式成为汉族女性婚礼服的代名词。如《清稗类钞》所言“国朝,汉族尚沿用之,无论品官士庶,其子弟结婚时,新妇必用凤冠霞帔”。虽已成为最隆重的礼服,但若溯其源头,其实都来自于唐代妇女的常服模式。

跟随我看到现在的朋友们,心里对日本天冠和中国礼冠、便冠应该有了大致印象,一般情况下我们是不会把中日女性冠饰混淆的,那么我们来看看封神电影中姜王后的金冠究竟是哪一种?

按照汉服圈所说,日本天冠是一体式的,而中国各类发冠均是分体式的,

无论外观看起来如何想象,但按电影设定,姜王后的发冠是可以拆开的

由此可以看出,按汉服圈的逻辑,姜王后的金冠绝对不是天冠。

我认为中国礼冠、便冠和日本天冠的区别不仅仅是一体或分体这么简单,从中国女性发冠发展历史来看,二者既有相似之处,又有很多区别。

在中日两国冠饰的发展历史上,都受到了从中亚传来的步摇冠的影响。

1979年,在阿富汗北部席巴尔甘金丘6号大月氏墓中出土了以摇叶装饰为特征的金冠。这种金冠,不晚于东汉时即通过河西走廊影响到中原,皇后谒庙时头上的黄金步摇,即是大月氏金冠上的步摇花树,并逐渐在上层社会流行开来。活动于北方草原的鲜卑慕容部也接触到了大月氏金冠,辽西地区考古发现的曹魏初年南下的慕容鲜卑遗物金步摇,即大月氏金冠上的步摇花树的简化形式。大月氏金冠还通过慕容鲜卑和南朝传入高句丽、新罗、伽耶、百济,进而影响到日本列岛。

蒂拉丘地M4金树、M6金冠悬挂的圆形叶片都具有“步则摇动”特征,依我国发现的成例,M4金树可名之为“步摇树”;M6金冠可名之为“步摇冠”,金冠上的花树为“步摇花树”。M4步摇树的制法、结构与M6步摇冠上的步摇花树有别。由此可见,尽管我们还不清楚M4以步摇树为装饰的男性步摇冠的具体形制,但其与M6女性步摇金冠不同是可以肯定的。

东汉金步摇,正史可见于《后汉书·與服志》:“皇后谒庙服……假结,步摇,簪珥。步摇以黄金为山题,贯白珠为桂枝相缪,一爵九华,熊、虎、赤罴、天鹿、辟邪、南山丰大特六兽,诗所谓‘副笄六珈’者。诸爵、兽皆以翡翠为毛羽。金题,白珠珰,绕以翡翠为华云。”

据此可知,东汉皇后谒庙时佩戴的步摇金山题,树形,枝上穿白珠,还有爵(雀)、华(花),以及熊、虎等六兽。这种有“八爵(雀)九华(花)”“贯白珠”的金步摇与阿富汗蒂拉丘地M6出土的公元1世纪初大月氏金冠上的4棵B型步摇花树共有8只鸟、A型步摇花树有9朵金花、M4步摇树穿有白珠完全吻合,为大月氏金冠通过丝绸之路东传影响到东汉提供了文献上的证据。但是,东汉金步摇“以黄金为山题”,可见是一种首饰,与大月氏金冠不同,至于“熊、虎、赤罴、天鹿、辟邪、南山丰大特六兽,诗所谓‘副笄六珈’者”,与大月氏金冠相距就更远了。

由于礼制的原因,东汉皇后谒庙时冠服接受大月氏金冠的影响,可能仅限于“步摇花树”而已。中原地区汉晋时期高等级墓葬中,一些有穿孔可以悬挂的小金叶片和兽形金饰件应是金步摇上的摇叶和六兽之属。能与《后汉书·與服志》对应的东汉皇后所戴金步摇,目前在中原地区还没有发现,在河西走廊则发现有保存基本完整,结构清楚的步摇花。

2007年张掖高台地埂坡M4出土的“金花饰”,制法与前者相同,5枚轮生窄长叶子包裹5枝六瓣花朵,细茎穿透花心绕成小环,以悬挂摇(图六,2)。这两件步摇花并非《后汉书·與服志》所说皇后之金步摇,但都有六瓣金花、摇动叶片,尤其是武威的“金头花”还有小鸟衔环悬挂摇叶(图六,1),具备大月氏金冠步摇花树的基本要素,是大月氏金冠东传的实物例证。“金头花”在河西走廊出土,既表明它来自西域,同时也可说明金步摇并非只有《后汉书·與服志》所说的一种,而是汉晋时期社会上流行的首饰,只是繁简有别罢了。

慕容鲜卑的步摇冠,即以房身M2出土的一类金步摇为主要装饰的冠。

目前发现的慕容鲜卑步摇树可分为灌木型与乔木型两种。标本甜草沟M1∶05,灌木型,高约27.2厘米。粗矮的主干上采用搓碾工艺而成的五组对称分枝呈扇形放射,每枝上绕出6—7个小环,环内各悬挂一枚尖圆形叶片;从主干的根部还向前分出一根有两条分枝的主枝,亦悬挂尖圆形叶片(图七,1)。灌木型步摇树普遍有这种从主干根部分出的主枝,以表现树的层次(图七,2)。标本甜草沟M2∶22,乔木型,高约17.8厘米,整体似一棵生长在高山之巅上的枝叶繁茂的大树。干、枝均为搓碾而成,主干似蛇行弯曲向上,梢头悬挂一枚尖圆形叶片,树冠有四组对称主枝。第一、第二主枝各分为两枝,每枝再分出三小枝,小枝出杈,杈上悬挂尖圆形叶片;第三、第四主枝各分为两枝,枝上悬挂尖圆形叶片。从主干第一节凸处残存的一枚铆钉判断,原来也有为表现树的层次而向前伸出的一根主枝(图七,3)。

北票房身村M2除出土灌木型步摇树之外,还有“花蔓状金饰2件。长条形金片,上有钻孔,钻孔处系有圆形小金片多枚,共存4段,原物似属2件。可能是冠上的围饰,与前项金饰共用的。最长的28,最短的2.1厘米”(图九,1)。引文中的“前项金饰”指共出的“花树状金饰”,即灌木型步摇树(图九,3)。

“花蔓状金饰”由长条金片、金丝和金丝对折拧成的若干十字架、可摇动的圆形叶片组成,其结构是对折拧成十字架的金丝两末端分别穿过长条金片上的双孔,再合并拧紧固定,使十字架竖立在长条金片上,横出的两端小孔中悬挂可摇动的圆形叶片;最后用一根金丝穿过各十字架的顶端小孔,将各十字架串联起来,并且在相邻的十字架之间也绕环悬挂一枚可摇动的圆形叶片。这种以用金丝串联悬挂可摇动圆形叶片的十字架与圆形叶片在长条金片上相间连续展开形式的步摇,与步摇树的形制结构差别较大(图九,2)。

大月氏金冠的发现表明,房身墓发掘报告推测“花蔓状”步摇与步摇树结合在一起的形式,与大月氏金冠由可拆分的主体与装饰的步摇花树两部分组成的结构吻合,具有合理性。但是,步摇树的“山题”上丰下敛,都有用于缝缀的小孔,而且多有镂空纹样装饰,表明应是外露在软质冠上,而“花蔓状”步摇的长条金片宽约1厘米,无法将步摇树的“山题”固定其上。所以,尽管步摇树与“花蔓状”步摇共存一墓,但不会同属于一冠。

1979年,内蒙古哲里木盟博物馆征集到科左后旗哈拉乌苏毛力吐嘎查一座古墓中出土的用金片制作的凤鸟和两件陶壶。金凤鸟昂首、展翅、尾羽舒张翘起,尾与两翅上穿金丝悬挂15枚可摇动圆形叶片,喙残,怀疑也应是穿金丝悬挂圆形叶片。承托金凤鸟的是一中心略隆起成弧顶的圆形金片,边缘有4个等距的小穿孔,金凤鸟双足并立于圆弧顶之上(图一○)。

金凤鸟自然会让人联想到大月氏金冠B型步摇花树上引颈啼鸣的小鸟,二者尽管表现形式不同,前者为具象的实体,后者仅是剪影式的轮廓,但其长颈、扇尾、展翅、悬挂圆形摇叶,何其相似,所表现的无疑是同一主题。金凤鸟足下金片制成的圆弧顶,边缘有用于缝缀的小孔,推测金凤鸟应是置于冠顶上的装饰。

慕容鲜卑步摇树是大月氏金冠上“步摇花树”的简化样式。如省去附着在“步摇花树”上的六瓣金花及其悬挂的圆形摇叶(图一一,1),“步摇花树”即是一棵有尖圆形叶子的大树(图一一,2),再增加一道将剪成的片状干、枝搓碾成条状的工序,与干、枝一体的尖圆形叶片改为分离的悬挂式摇叶,就成了慕容鲜卑的步摇树(图一一,3)。慕容鲜卑“花蔓状”步摇,则是将大月氏金冠主体部分上附着的六瓣金花及其悬挂的圆形摇叶省去,改为对折金丝拧成的十字架悬挂圆形摇叶的简化形式。

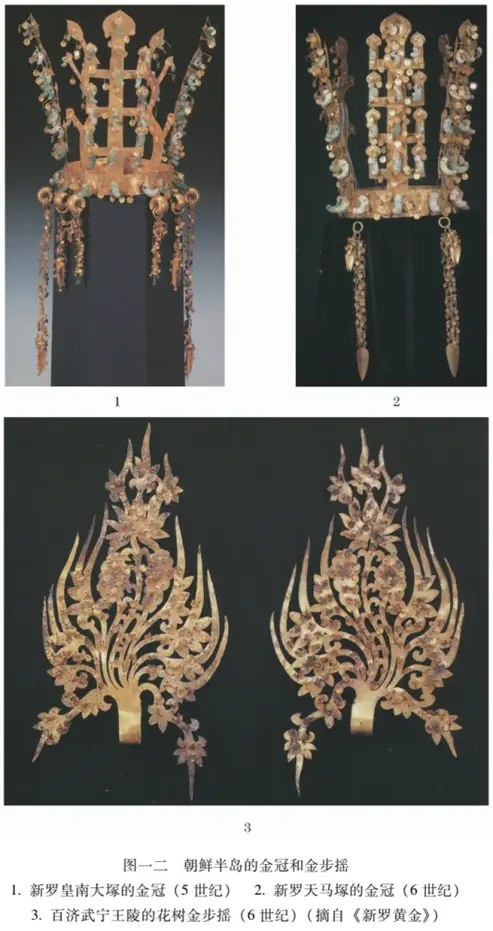

韩、倭指朝鲜半岛的高句丽、新罗、百济、伽耶和日本列岛的倭国。朝鲜半岛的高句丽、新罗、百济及伽耶考古遗存中都发现有步摇冠,尤其是庆州的皇南大塚北坟、金冠塚、瑞凤塚、金铃塚、天马塚、校洞古坟群,都出土了保存基本完好,形制结构清晰的金或铜鎏金步摇冠(图一二,1、2)。上述步摇冠都是由长条金片围合而成的主体和用薄金片剪成的树,可摇动叶片、小鸟、勾玉等装饰部分构成。

步摇冠的前额正中是一棵呈叠“山”形的大树,主干直挺,有三对或四对主枝,干、枝梢头都生出一尖圆形叶子;两侧各有一棵大树,主干弯曲,多枝互生,干、枝梢头也生出一尖圆形叶子,可摇动的叶片、勾玉用金丝穿系悬挂于冠的各部位。尽管新罗步摇冠的树已经非常抽象,生硬呆板,但是,梢头生出的尖圆形叶子,栖息的小鸟,还是留下了其原型为树的痕迹,而且叠“山”形树与大月氏金冠上B型步摇花树的结构相同;两侧主干弯曲,多枝互生的两棵树,与大月氏金冠上的A型步摇花树依倚圆环两侧的枝蔓很相似。所以,不论是结构,还是形制,都可以说,新罗步摇冠与大月氏金冠属于同一系统。

百济地区目前还没有发现如新罗那样的步摇冠。武宁王陵出土一种用金片剪切而成的步摇花树,粗矮的主干顶部生出若干不分主次的小枝,收拢成尖圆形树冠。枝上开花,花上穿金丝连缀可摇动的圆形叶片(图一二,3)。这种步摇花树与大月氏金冠的步摇花树尽管形制结构有一些区别,但是,具备树、花、叶三种元素,因此,无疑也应属于同一系统。

百济与东晋南朝一直保持密切的政治关系,经济、文化交流频繁,武宁王陵在葬地选择、形制结构、用材,乃至头向、棺位等,都与今南京地区的“东晋、南朝墓葬有着惊人的相似”,被称作典型的“建康模式”。武宁王陵出土的步摇花树应是通过海路接受中原、南朝系统影响产生的。新罗地区出土的步摇冠,多与接受三燕文化影响从陆路传入的实用马具共存,因此,推测步摇冠也与马具一样,是接受三燕文化影响产生的。

日本列岛的古坟中,目前仅发现有铜鎏金步摇冠,如群马县山王金冠塚出土的叠“山”形步摇冠(图一三,1),奈良县藤之木古坟出土的步摇冠(图一三,2)。藤之木古坟与铜鎏金步摇冠共出的有包括鞍具、镳、镫、杏叶等成套的铜鎏金马具(图一三,3、4),与三燕文化马具风格一脉相承,其原产地很可能是高句丽的都城平壤,后传入倭国。共出的铜鎏金步摇冠自然应与马具一样,也是接受三燕文化影响产生的。

通过上面列举的实例来看,从阿富汗蒂拉丘地M6大月氏金冠上的步摇花树,到慕容鲜卑步摇冠上步摇树之间的形制结构演变线索清晰可靠,为慕容鲜卑步摇冠源于大月氏金冠提供了真实的细节上的佐证。从而也再次证明,慕容鲜卑步摇冠与东汉皇后谒庙冠服之金步摇虽然都源于阿富汗大月氏金冠,但二者的时代和传播路线不同。东汉皇后冠服中的金步摇逐渐发展为后世的礼冠,鲜卑步摇冠经朝鲜半岛传入日本,因唐末日本中断遣唐使,逐渐发展为有自身特色的天冠。

尽管天冠与礼冠在源头上有相似之处,但现在国产剧流行的自创冠已经很难归类为日本天冠了。

影视剧自创冠之滥觞,无疑是和田惠美带来的,按照公开的资料,缘起于1993年张国荣林青霞版的《白发魔女传》。导演于仁泰十分喜欢黑泽明,于是就找到了与黑泽明合作过几次的和田惠美,对外吹嘘是黑泽大师的御用设计师。于仁希望这一版的《白发魔女传》不是传统意义上的武侠。

《白发魔女传》公映后,和田惠美在港娱名声大噪。据说张艺谋拍摄《英雄》时服装设计的第一人选是张叔平,因为张叔平没有时间,经人推荐才最终选择了和田惠美。和张艺谋再次合作的《十面埋伏》,给中国古装剧带来了流毒至今的日本天冠。

这几乎是直接挪用日本天冠,看不出和田惠在这上面添加任何属于自己的设计。

除了《十面埋伏》,范冰冰版的《王朝的女人·杨贵妃》也加了一把火,服装设计依然是和田惠美。

从造型上来说,选择这种天冠的好处是显而易见的。大量垂挂、摇动的配饰,符合大多数人对于古装的印象。并且,妆扮起来也比较简单,只需要盘一个发髻,往上一套就行了。很快它就被大量古装剧争相模仿,并且演变出很多与原型已经有了差异的变体。

从这些剧照来看,后来出现在古装剧里的类天冠发饰,更强调的是装饰性,加上中国人对皇家珠宝华丽繁复的刻板印象,乍一看反而很难分清是日本天冠还是中国花树冠。佩戴方式和如今的丧葬风古装头套一起构成了一个我们最常见的组合——中分+垫鬓角(修饰脸型)+简单发髻+发冠(罩在发髻外)。

如果说上面描述还比较模糊,看图就一目了然了。

现在一些剧组为方便把冠和步摇钗融合在一起打造成一个冠,这种造型师组自创冠既不是天冠也不是步摇冠,是一种新样式,根本没法归类,归为哪边网友都可以找出证据证明样式不对,所以已经不能把影视剧里的冠简单的归为日本天冠影响了。

这些自创冠既不像天冠也不像花树冠,完全是剧组自创。

甚至如今市面上的很多古风发冠、中式新娘凤冠都与此脱离不了关系,你可以指出这些东西受到了日本影响,但是大多数人都会选择不相信,或者来一句反正日本也是学中国的。

某宝上对这类发冠也有了属于自己的关键词,称作“流苏发冠”、“流苏步摇”等。

今天内容有点长,总结一下,我个人的意见,日本天冠和中国礼冠有相同的源流,但中国礼冠只是接受了中亚步摇冠的部分构件,日本更多继承了步摇冠的整体形制,从宋代开始,中日两国就开始了各自的发展道路,中国礼冠做工精巧,等级森严,可以拆分,用簪固定在发髻上;日本天冠主要用于特殊人群和特定场合,呈环状,套至额头上。至于电影里姜王后的金冠既不是中国礼冠,也不是日本天冠,商代步摇冠还没传入中国,中国礼冠可以分开,用簪固定在发髻上,颏下无需系带。姜王后金冠属于封神电影自身世界观和美术理念的产物,更近似于晚唐五代时用于非正式场合的凤型头饰。至于这个自创冠好不好看、合不合适,那就见仁见智了。

最后附上李云中点赞过的吉林画家张墨一所绘姜王后图,图中人物首饰、服装、器物全部参考商代出土文物,可以说是最为还原历史的一版姜王后,不知道如果大家在电影里看到这样装束的姜王后,能否接受。