【技术流】皮相还是骨相更重要?

《醒世恒言》中对美人发表的一番见解:“美人骨,世间罕见。有骨者,而未有皮,有皮者,而未有骨。世人大多眼皮浅显,只见皮相,未见骨相。”骨相美是那种耐看型的美女,虽然历经风雨摧残,但不改气质神韵。皮相美的人美在表层,属于第一眼美女,但经不起长时间观看和岁月的考验。

美人在骨不在皮,这是很微妙的审美,但确实是亘古不变的真言。那些流传于世的美人,确实美在骨,而不美在皮,比如奥黛丽赫本,堪称现代审美的始祖。号称“野球王”的施拉格可谓之乒乓球界的“骨相审美”。无论往前看,还是往后看,施拉格的技术框架似乎都不算是主流的“专业”,但很明显的,施拉格很厉害,要不然也不能称之为“野球王”。实际上,施拉格的击球质量非常高,经常能打出匪夷所思的球。

美人在骨不在皮,在骨,乒乓球也是如此。业余球友经常过于在乎发力框架的“好看”和“主流”,但经常会忽略乒乓球击球质量,变化和稳定性才是王道,才是乒乓球的“骨相审美”。拿马琳来说,他的各种击球动作可能也不是很主流,但确实变化很多,打球很“油”,对方完全拿捏不住。

这里不是说乒乓球框架练得主流是不好,练得好看是不对,当然不是如此。当我们需要知道,人有高矮胖瘦,身高和臂展都不一样,而且身形的比例也不一样,还有配胶和底板也不一样,所以必然的,每个人的发力框架必然不同。

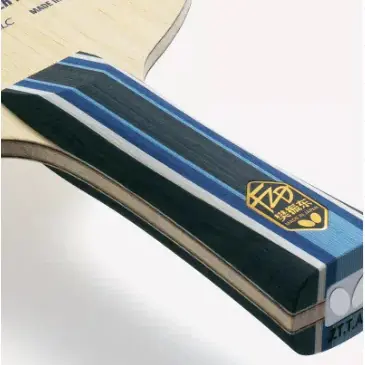

业余最容易范的错误就是忽略各种因素的影响,“强行”要求皮相一直,强行要求所有人发力框架一样。举个例子,波尔和马龙之间,首先器材就不同,波尔是内能外套,马龙是刷油狂飙;波尔身高更高,所以肯定要求动作更紧凑,而马龙相对矮一些,就需要动作幅度更大,从而更多的去发力;波尔是外置alc,马龙是内置klc。总之,很明显的波尔和马龙的技术框架肯定会有不同,身高不同,器材不同,身形比例不同。但总有一些业余的跳出来说波尔动作不够“完美”!毫不夸张的说,退台对拉,波尔的两面质量是非常高而且兼具稳定和变化的;而马龙退台之后反手很明显质量比波尔差了很多,变化和稳定性都差很多。

同样是大满贯,经常有一些业余球迷说张继科动作不如马龙标准!实际上,国家队的队员和教练从来没有人说张继科正手不标准,不规范。难道业余的比国家队还懂球?问题在哪里?说白了,有些人根本不懂技术,他们只看到了“皮相”。实际上张继科的正手是属于引拍幅度相对小,但发力更猛更集中的,要不然张继科怎么可能得大满贯。最荒谬的认知就是,张继科正手动作不标准,不标准的动作还能得大满贯?这肯定是瞎掰。这就好像说舒马赫不会开车一样,不会开车他能拿有史以来最多的F1冠军?绝对不可能。

建立靠谱的乒乓球发力框架是很复杂的事情,实际上有些国家队级别的队员练了十几年,最终反手或者正手依然是不够强势!业余球友可能需要数月或者甚至数年的时间才能建立相对稳定的发力框架,因为业余球迷通常没有教练,也没有陪练,所以肯定比专业的更难练出好的技术框架。正因为很难,所以方法才更重要!如果你是专业的,你大可不必看这篇文章,因为有教练带着你练。如果是业余的,你一定要注意,发力框架“骨相”比“皮相”重要,不可盲目模仿马龙或者张继科,一定要掌握技术框架的根本,那就是“稳”、“准”、“转”和“狠”。

只能发力一板,只有几板球“稳”,这没得说,一定是没框架。练球的话,精准性大概得九成五以上,才算是基本合格。稳和准其实算是关联在一起的,有的人稳,但只会直线或者斜线,这肯定不算准,在变化,尤其是直线斜线变化的时候还能稳定,这就对了。“转”其实特别重要,业余球迷往往是只有一些速度,但球不转,球不转肯定质量就不够高。哪怕是是40+塑料球时代,旋转依然是乒乓球的核心之中的核心。实际上,现在很多球星都打两面粘套或者至少单面粘套就很能说明问题,旋转才是乒乓球的真正“中心思想”。“狠”和“稳”其实也是关联的,业余球迷偶尔也有高质量的球,偶尔也能狠,但大部分“狠不起来”,因为不稳定,发力超过某个界限,球就是随缘上台了。

总之,模仿球星的发力框架并不错,但你要更关注乒乓球技术的“骨相”,要做到“骨相审美”,要做到“稳”、“准”、“转”和“狠”。不能只是架子看起来像马龙,或者架子像张继科,或者像波尔。因为业余球迷的训练资源有限,时间和精力有限,所以方法往往比过程更加“具体”。别再做表面功夫,一定要提升骨子里的实力。