法国固体燃料弹道导弹系列(三)——M-4A/M-4B/M-45弹道导弹

上篇我讲了法国的M-2/M-20弹道导弹,虽然法国掌握了氢弹技术,使法国的核导弹打击能力有很大提升,但是M-2/M-20都是单弹头的导弹,很难做到对多个目标的打击。这就有了M-4A/M-4B/M-45系列弹道导弹。(网上现传的M-4弹道导弹其实是M-4A和M-4B弹道导弹的统称)

一、研制背景和服役小传

1972年底,法国又提出研制M-20导弹的扩大型,即后来的M-4弹道导弹,以弥补M-2系列弹道导弹不具备多目标打击能力的缺陷。计划用三年时间研究方案。

1976年,M-4弹道导弹结束预研阶段,同时提出初步设计方案并开始工程研制。M-4导弹的研制过程被分为三个阶段:一是设备研制及地面检测设备性能试验阶段,为此研制方在地面进行了导弹发射,级间分离,弹头释放等模拟试验;二是飞行试验阶段;三是交付使用阶段。

1978年,M-4导弹进行了设备环境鉴定试验、各飞行阶段的模拟试验(即弹射、各级分离,抛整流罩,投放多弹头等)以及各级发动机的地面试车,还进行过13次水下和地面发射的飞行试验,其中有12次成功。

1984年2月29日,M-4导弹从“电鳗”号试验艇成功地进行了系统实战使用的鉴定、验收、发射试验。M-4导弹的主承包商是法国航空航天工业公司,欧洲动力装置制造公司(SEP)负责推进系统,机械电气通用公司(SAGEM)负责惯性平台,马赛尔·达索电子公司负责弹道计算机。M-4导弹的研制费用约为190亿法郎,其中包括建造法国可畏级战略核潜艇第六艘“不屈”号约耗资26.6亿法郎。

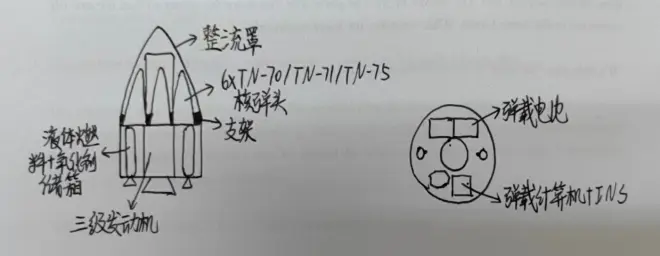

20世纪80年代中后期,全新设计的M-4A弹道导弹出厂,装有6个独立多弹头重返大气层载具(MIRV),之后又发展出了射程增加的M-4B型,以及后来改进的终极版M-45型。

1985年,M-4A弹道导弹首先在“不屈”号核潜艇(可畏级核潜艇的最后一艘,因为其吨位和武备有较大的加强,所以又被称为不屈级核潜艇)上服役,使该潜艇拥有的核打击能力相当于正在服役的前五艘核潜艇的核打击能力之和。M-4系列弹道导弹的发射方式由原先的高压空气方式改为燃气发射,提高了发射推力。M-4导弹分为M-4A和M-4B型,以及后来改进的M-45弹道导弹。

1993年时,法国制造了16枚M-4A型和48枚M-4B型,分为4组,每组16枚,在潜艇中修时轮流部署在可畏级后5艘艇上,完全替换了M-20弹道导弹。另外由于独立多弹头重返大气层载具的缘故,弹头数变为384枚。法国海军战略核潜艇部署上的问题也因其数量上的增加而减轻,之前装载M-1导弹时潜艇要部署在大西洋的东北部才能将俄方目标涵括在射程内,但是M-4导弹可以让潜艇部署在西大西洋即可。

1995年2月,法国顶着各方压力进行的核试验,首次海上发射了装备TN-75核弹头的M-45导弹(导弹核武器试验),以鉴定TN-75核弹头的性能,之后随法国新一代战略核潜艇首艇“凯旋”号于1996年正式服役。

2004年6月1日,法国海军凯旋级战略核潜艇“警惕”号发射了1枚训练型M-45导弹,进行了飞行侧视,导弹从布列塔尼半岛南端的南大西洋海域发射,命中了位于法属圭亚那的目标。

1996年,法国重新启动下一代M-51导弹(我下篇会讲)的研制,取代中途放弃研制的M-5导弹。M-51直到2006年才进行首次试射,没有跟上“凯旋”级的服役脚步,因此,“凯旋”级中的“凯旋”号、“鲁莽”号、“警戒”号战略导弹核潜艇,都装备的是M-45潜射弹道导弹。直到2010年,第四艘“凯旋”级“可怖”号才开始进行M-51导弹的水下发射,2013年第三艘“凯旋”级开始M-51导弹的适配改装,并于2015年完成。2017年,“凯旋”级全部换装M-51导弹,站岗达32年的M-4系列弹道导弹才退出历史舞台。

顺便说一句,由于M-51弹道导弹项目资金压力巨大,整个项目耗资约80亿欧元,其中50亿用于研发,这还不包括弹头成本保密、12亿欧元的“兆焦”模拟器、试验设施、用于支持试验发射的“蒙日”号跟踪船以及其他相关单元的费用。因此法国曾计划改装即将退役的M-45导弹作为运载火箭发射小型军事卫星,以获得M-51导弹需要的部分资金,但因技术难度过大而放弃。

二、整体性能介绍

M-4弹道导弹与美国的UGM-96A弹道导弹(即三叉戟I型弹道导弹)外型类似,较M-20导弹技战术指标有了较大改进和提高。具体几项明显的改进包括:

【1】加固了弹头,提高了弹头性能。

【2】导弹离开发射筒立即点火(这点不同于三叉戟IID5,人家是无控出水,水上点火,优点是操作简便,缺点很明显——计算复杂且非线性)。

【3】提高了导弹的发射速度,减小了潜艇的暴露时间,由此就增加了潜艇的安全性。其发射深度约为40米,发射方式由原先的高压空气方式改为燃气发射,提高了发射推力。

【4】采用三级固体火箭发动机,增加了速度增量,对应射程就会更远。

【5】惯导系统更先进,精度更高。其圆概率偏差缩小至300米,并采用分导式多弹头。

【6】为适应多弹头的需求有液体燃料PBV。

三、动力系统和投掷性能

M-4系列弹道导弹采用同样的三级固体燃料火箭发动机。

一级发动机:为401固体火箭发动机。该发动机于1972年预研,1977年进行首次点火试验,1979年进行首次高空模拟点火试验,1985年正式服役。发动机由欧洲动力装置制造公司研制。采用高强度合金钢铸造的金属壳体,采用CTPB燃料,也就是LGM-30G弹道导弹的二三级火箭发动机的同类型燃料。发动机质量22500kg,装药比0.889,海平面比冲250秒,在使用相对比较平庸的推进剂时还能有如此水平,可见法国人的导弹设计功底。发动机使用了具备推力矢量控制技术的新型喷管,这种喷管通过薄层橡胶和金属球形环交替堆叠的柔性轴承实现按规定方向旋转。这种薄片压层结构能经受得住强大的轴向载荷,当导弹沿轨道飞行时,其喷管可偏转5度。发动机使用单喷管,大大提升了喷管效率,这个设计相比于M-20弹道导弹是一个巨大的进步。

二级发动机:为402固体火箭发动机。该发动机于1972年预研,1977年进行首次点火试验,1979年进行首次高空模拟点火试验,1985年正式服役。发动机由欧洲动力装置制造公司研制。采用“铬璎洛”(其实是凯夫拉纤维),减轻了发动机的壳体质量,增加了装药比。二级发动机仍采用CTPB燃料,发动机质量8800kg,装药比0.909,海平面比冲250秒,真空比冲281秒(我根据总冲和燃料质量换算得来的,原数据未给出)。发动机使用了具备推力矢量控制技术的新型喷管。

三级发动机:为403固体火箭发动机。该发动机于1972年预研,1978年进行首次点火试验,1979年进行首次高空模拟点火试验,1985年正式服役。发动机由欧洲动力装置制造公司研制。采用和402固体火箭发动机一样的凯夫拉纤维,增加了装药量,从而增加了射程,也延长了发动机寿命。发动机质量1570kg,装药比0.92,海平面比冲250秒,真空比冲281秒。发动机使用了具备推力矢量控制技术的新型喷管。

下面就是各位观众老爷喜闻乐见的投掷性能计算环节。

四、制导系统和多弹头攻击能力

M-4A/B弹道导弹和M-45导弹采用了由惯性平台和计算机组成的惯性系统,提高了制导精度。惯性平台的主要组件是3个液浮陀螺和3个摆式积分加速度计。CEP达到了还算不错的300米,尽管这个精度还远未达到液浮陀螺的极限(和平卫士弹道导弹射程12000km时CEP=90米或东风-41射程14000km时CEP=100米,这俩才是极限水平)。

法国从M-4导弹开始,潜射导弹都采用了多弹头设计,这在增强法国核力量规模的同时,也增强了法国导弹对反导系统的饱和攻击能力。法国的多弹头设计与美苏有明显不同,其没有经过集束式多弹头阶段,就跨越到了分导式多弹头阶段。这一跨越可以说既是法国长期导弹载荷技术积累的成果,也使法国导弹技术很快地赶上了美苏,成为当时世界上第三个掌握了多弹头分导技术的国家。

这里提一下分导式多弹头和集束式多弹头的区别。所谓集束式多弹头就是多个分弹头抛撒后,不再调整飞行轨迹,按照抛撒时的弹道飞向目标区。而分导式多弹头则是在抛撒后,独立制导,各自飞向不同的单个目标。可见,集束式多弹头缺乏大范围打击能力,而分导式多弹头则可以对更大的范围实施攻击。当然分导式多弹头需要借助可以多次启动的火箭发动机,也就是我在之前的文章中多次提到的PBV来实现。因为固体火箭发动机一点燃就无法熄火,而液体火箭发动机可以通过节流等多种方法多次开关,所以PBV一般是液体燃料火箭发动机作为动力(当然也有UGM-133A这种异类采用固体燃料燃气发生器作为PBV)。

但是如果想要在投掷质量有限的情况下增加弹头数量,且还要应付质量增加的PBV,那么就必须对核弹头进行小型化改造。

这里提一下法国核武器小型化技术的来源。二战之后,美国对法国的核武器态度自始至终都处于摇摆状态。1959年9月,艾森豪威尔访法期间,曾向戴高乐承诺愿意向法国提供原子弹,同时强调了法国得到这些先进武器的条件就是,卖给法国的原子武器必须由美国控制。对此,戴高乐坚决予以拒绝,表达了自主发展核武器的意愿。1969年尼克松执政时,法国已经完成氢弹试验,基本掌握核武器技术,为此美国与英国一样设想通过法国核武器抵消当时苏联的巨大威胁。1972年美苏展开限制战略武器谈判后,尼克松便决定对法国伸出援手。美国认为,限制战略武器谈判确立了美苏的核均势,如果法国的核力量能够壮大,便能对苏联实施“侧翼包抄”。再者,帮助法国发展核计划,可让它与英国形成竞争态势,从而削弱欧洲统一的势头。

在技术层面上,美国人准确地知道法国要想提高他们的核能力还需要什么,因为一份由斯坦福研究所于1972年8月完成的高度机密的报告描述了法国核计划的缺点。比如报告描述了法国在设计某种弹头时遇到的困难,这种弹头需要突防辅助能力以突破莫斯科周围的弹道导弹防御系统。

1972年5月,美苏签署反导条约时,苏联已经建立起一个有限的反导系统A-35用于保护莫斯科。为了提高突防能力,法国于1972年底决定研制分导式多弹头的M-4潜地弹道导弹,而在导弹载荷有限的情况下,分导式弹头的设计需要实现弹头的小型化,而此时法国刚刚掌握氢弹技术,没有时间和能力达到这一要求。于是,法国国防部长加利在1973年9月访问美国,将自家的核武器设计图交给美方专家,以咨询设计方案还存在什么问题。但是如果美国向法国公开提供技术资料,有违1954年修订的《原子能法案》。于是,美方提出一个所谓“消极指导”的合作形式——法国核专家先描述他们正在做或将要做的事情,美国国家原子能实验室的专家们再来指出这些做法是正确还是错误。虽然从表面上看这种“yes or no”的指导很粗略,但对于“摸着石头过河”的法国人来说却是无价的。而且,某些美国专家还可以摆脱安全人员的监控,在家中接待法国同行,向他们透露设计核武器的奥秘。

M-4A导弹、M-4B导弹和M-45导弹的弹头性能指标大体相同,命中精度约为185米-400米。三型弹道导弹都可以携带6枚分导式多弹头,每个弹头均配有独立多重重返大气载具(MIRV)。MIRV经特殊加固(可防止EMP)、可以以各自确定的速度和轨迹飞行。

M-4A导弹携带TN-70型核弹头,该弹头质量200kg当量15万吨,1974年试验成功,1983年量产交付。因为M-4A弹道导弹进度拖拉,直到1985年才正式服役。M-4A射程约5000千米。

M-4B导弹携带TN-71型核弹头,该弹头质量175kg当量15万吨,1984年试验成功,1985年量产交付,1987年12月服役,产量288枚。M-4B射程约5500千米。

M-45导弹携带TN-75型核弹头和更加先进的突防装置,该弹头质量150kg当量11万吨。1990年热试验成功,1992年量产,1995年随M-45弹道导弹的导弹核武器试验而定型。M-45射程约6500千米,其装备的TN-75型核弹头是一种更小型化的核弹头,采用了具有隐身性能的新型材料,可以提高射程50%左右,减小了雷达反射截面面积(RCS),且有较强的突防能力。

顺便说一句,更新完本篇之后,UP要回老家,在接下来两周内暂停更新,所以还请各位观众老爷理性催更~~也顺祝各位观众老爷们新春快乐,在接下来的一年里学习上,工作上,生活上都万事如意!