科研利器 | 全外显子测序技术的应用!

人类完整基因组包括编码区和非编码区两个部分,其中编码区又分为外显子区域和内含子区域。外显子区域虽然只占到基因组的1-2%,但是包含了合成蛋白质所需要的重要信息,涵盖了与个体表型相关的大部分功能性变异,大约85%的致病突变发生在人类基因组的蛋白编码区。

全外显子测序(WholeExome Sequencing,WES),即对基因组上的全部外显子部分进行测序检测,相对全基因组测序(WholeGenomeSequencing,WGS),检测区域较小,更容易做到深度测序,可以显著提高低频突变和罕见变异的检出率,同时可以降低检测成本和压缩数据空间。

全外显子测序的关键步骤即对外显子区域的捕获。目前全外显子测序的技术简单高效,一般采用液相探针对外显子区域进行靶向捕获,经过富集后再进行高通量测序。

全外显子测序技术目前广泛应用在遗传类疾病的科学研究和临床应用中。对于已知类疾病,全外显子的测序结果可以帮助医生进行诊断和设计个性化的治疗方案;对于未知类疾病,全外显子测序可以帮助科学家对疾病的发病原理进行探索和调查。

在临床应用上,近年来,WES技术逐渐从儿科疾病及遗传病的检测迈入到产前诊断。在妊娠过程中,大约2%~4%的胎儿存在明显的结构异常,目前常用的染色体核型分析和染色体拷贝数分析技术只能为20%左右的这类胎儿提供诊断。产前全外显子组测序可将结构异常胎儿的诊断率提高8.5%~10%。

经典案例分析全外显子测序发现新的不孕症致病基因

2016年复旦大学王磊团队在NewEngland Journal of Medicine杂志发表题为“Mutationsin TUBB8 and Human Oocyte MeioticArrest”的文章,发现了单基因TUBB8的突变严重破坏了正常的微管行为并导致女性不孕症,并揭示了TUBB8是参与人类卵母细胞减数分裂纺锤体组装和成熟的关键基因[1]。

研究参与者:

来自24个家庭的卵母细胞成熟停滞患者

检测平台:

Illumina测序平台

研究思路:

1.全外显子测序和Sanger测序锁定候选基因TUBB8

图1.受卵母细胞阻滞影响的家族的谱系和TUBB8状态

图中显示了7个具有遗传或新的TUBB8突变的家族。方形表示男性家庭成员,圆形表示女性家庭成员,实心符号表示受影响的家庭成员,开放符号表示未受影响的家人。短的双水平线表明没有后代。箭头表示家庭1和家庭2中的先证者。家庭1包括五名患有长期原发性不孕的受影响妇女。

TUBB8中的V229A突变是从每个受影响妇女的父亲那里遗传的。家庭成员IV-2是一名7岁女孩,携带该突变,无法评估其生育能力。D417N、M363T、R2K和M300I突变分别在家族2、5、6和7中鉴定;父系遗传是明显的。家族3和4中鉴定的S176L和R262Q突变是新的。Sanger测序色谱图显示在家系附近。W表示野生型。

表1.来自7个TUBB8突变家族的患者的临床表现和回收卵母细胞的特征。

测序的结果确定了确定了一个四代家族(家族1),具有罕见的原发性女性不育常染色体显性遗传模式。对家族1的五个成员(三个不孕,两个未受影响)进行的全外显子测序分析表明,TUBB8编码区存在一个单一突变,即杂合错义c.T686C(p.V229A)突变,该基因编码灵长类特异性β-微管蛋白同种型,其功能尚未确定。该突变与家族1中的女性不育共同分离,并以父系传播为特征(图1)。

研究者随后在7名具有类似卵母细胞成熟停滞表型的不孕患者中发现了6个其他TUBB8突变:家族2中的2名患者(c.G1249A,p.D417N)、家族5中的1名患者(c.T1088C,p.M363T)、家族6中的1例患者(c.G5A,p.R2K)和家族7中的1位患者(c.G900A,p.M300I)(所有这些突变均为父系遗传),以及家族3患者(c.C527T,p.S176L)和家族4患者(c.G785A,p.R262Q)中的新发突变(图1)。

来自其他17个原发性不孕家庭的17名患者中未检测到TUBB8突变。家庭2至7中的每个患者都进行了两至五次失败的IVF或胞浆内精子注射尝试。在这些尝试中收获的几乎所有卵母细胞都在中期I被捕获,没有一个卵母细胞具有可见的纺锤体。

对家族1、2、3、4和6中患者的一个中期I卵母细胞进行免疫染色,发现异常纺锤体或无可检测纺锤体(图2C)。因此,所有患者都缺乏成熟的中期II卵母细胞。

图2.发育停滞的卵母细胞表型

从颗粒细胞中分离出一个正常卵母细胞(图A)和一个来自家族1先证者(图B)的卵母细胞,并通过光镜和偏光显微镜检查。正常中期II(MII)卵母细胞有一个第一极体(图a中的黑色箭头),正常中期I(MI)和MII卵母细胞具有可见纺锤体(图B中的白色箭头)。患者的所有卵母细胞均处于MI状态,没有一个卵母细胞具有第一极体(图B)(补充附录中的图S1)。

家族1(图B)和家族2和6(补充附录中的图S1)患者的卵母细胞没有可见纺锤体(没有获得家族3患者卵母细胞的偏振显微镜数据)。在图B中的偏振显微图像中,红色表示输入光信号的内反射;对于患者卵母细胞的可视化,使用最高可能的输入强度来排除存在任何纺锤体的可能性。正常卵母细胞和受影响家庭成员的卵母细胞(图C)用抗β-微管蛋白抗体免疫标记,以观察纺锤体(绿色),并用Hoechst33342复染,以观察DNA(蓝色)。

2.突变型TUBB8破坏了正常的微管行为

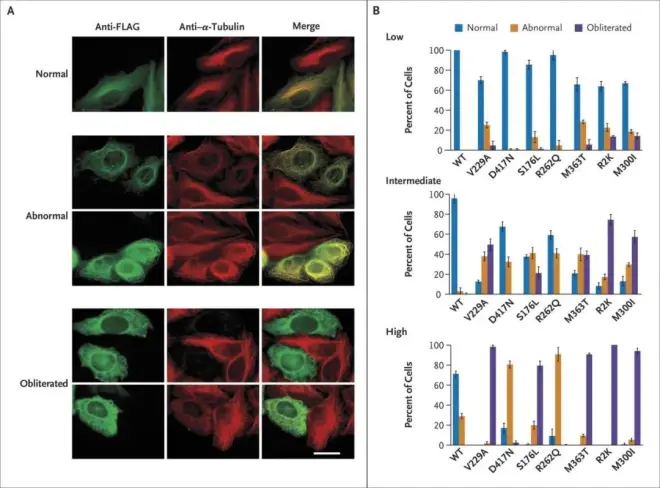

图3.野生型和突变型TUB8对HeLa细胞微管的影响

HeLa细胞用工程化表达C-末端FLAG标记的TUBB8(野生型和突变型)的构建体转染。图A显示了用FLAG表位抗体进行免疫染色以检测转基因表达的结果(绿色)和用α-微管蛋白抗体进行免疫着色以检测内源性微管网络的结果(红色)。

所示为表达各种转基因的细胞的实例,其中微管组装成正常或异常的间期网络或微管网络完全闭塞;在后一种细胞中,FLAG标记在整个细胞质中表现为弥漫、斑驳的图案。条形图表示10μm。图B显示了图a中所示微管表型的定量分析。

突变体TUBB8的低表达通常与正常表型相关,而突变体TUB88的中高表达通常与异常和消失表型相关。在三个单独的实验中,分别检测了约200个表达野生型或突变型TUBB8的转染细胞。显示了分配给每个表型类别(正常、异常或消失的微管网络)的细胞的平均百分比;I条表示标准偏差。

闭塞表型与预测干扰异二聚体稳定性、β-微管蛋白折叠或聚合的突变(V229A、S176L、M363T、R2K和M300I)最密切相关,而预测干扰驱动蛋白结合的突变(R262Q和D417N)导致微管组织发生改变(图3B)。

图4.小鼠和人类卵母细胞中突变的TUB8RNA

图A显示了注射突变RNA的小鼠卵母细胞的极体挤出率,与野生型对照组的极体挤压率相比。在三次实验中,突变RNA的小鼠的比率(显示为比率的平均值)显著降低。T形条表示标准偏差。与野生型卵母细胞相比,单星号表示P<0.01,双星号表示P<0.001;P值基于未配对t检验。图B和C显示了在生发泡破裂12小时(小鼠)和16小时(人类)后,用编码野生型或突变型(S176L或D417N)TUBB8的RNA显微注射的小鼠(图B)和人类(图C)卵母细胞的免疫染色。MI卵母细胞用Hoechst33342染色以显示染色体(蓝色),β-微管蛋白染色以显示纺锤体(绿色),FLAG染色以显示TUB8(红色)。

研究者使用更高浓度的野生型S176L和D417NTUBB8 RNA(1000ng/ml)重复这些实验。较高的浓度导致两种突变RNA的纺锤体组装严重或完全受损(图4B):人类卵母细胞成熟停滞的表型。

研究者还通过向小鼠卵母细胞显微注射编码野生型或突变型(S176L、R262Q或M363T)TUBB5的RNA,测试了微管蛋白同种型背景对这些效应的贡献程度,用野生型或突变的TUBB5RNA显微注射的卵母细胞具有具有正常形态学特征的纺锤体。

这一结果表明,观察到的受损纺锤体组装的表型是由TUBB8同种型背景下的突变赋予的。为了进一步验证TUB8突变的影响,研究者将TUBB8S176L和D417N突变的RNA微注射到人生发泡卵母细胞中;观察到严重或完全受损的纺锤体组装(图4C),这一发现与以相同方式处理的小鼠卵母细胞的表型一致。

从这些观察中得出结论,TUBB8的突变导致卵母细胞成熟停滞,并且TUBB8在人类卵母细胞的减数分裂纺锤体组装和成熟中起关键作用。

引用文献:

1.Feng R, Sang Q, Kuang Y, Sun X, Yan Z, Zhang S, Shi J, Tian G,Luchniak A, Fukuda Y, Li B, Yu M, Chen J, Xu Y, Guo L, Qu R, Wang X,Sun Z, Liu M, Shi H, Wang H, Feng Y, Shao R, Chai R, Li Q, Xing Q,Zhang R, Nogales E, Jin L, He L, Gupta ML Jr, Cowan NJ, Wang L.Mutations in TUBB8 and Human Oocyte Meiotic Arrest. N Engl J Med.2016 Jan 21;374(3):223-32. doi: 10.1056/NEJMoa1510791. PMID:26789871; PMCID: PMC4767273.