【书籍翻译】《中世纪大图册》第六章:王国的荣光

王国的荣光

本章目录

莱希菲尔德之战:萨克森对阵马扎尔

莱希菲尔德(Lechfeld)之战

奥托二世和撒拉逊人危机

克伦尼修道院和修道院改革

修道院改革:克伦尼

雨果卡佩,法兰西国王

雨果·卡佩“法兰西“的第一位国王(从前的正式名称是法兰克而不是法兰西)

公元1000年:奥托三世和西尔维斯特二世

两位国王治下的威塞克斯

奥拉夫·特里格维松(Olaf Tryggvason)

莫尔森之战,一场历史-文学事件

克努特(knut)大帝的政策

亨利二世和虔诚者罗贝尔

亨利二世,德国皇帝以及圣人

战争领袖们

十世纪不是一个动荡的时代。相反的是,欧洲迎来了真正的复兴,其基础是农业经济的腾飞以及数个王国的建立,这些王国制衡了自从奥托一世战胜马扎尔人之后,日耳曼神圣罗马帝国那日益增长的权力。这一文化和政治的繁荣终于保障了人民可以面对下一个千年以及它可能产生的恐惧。【基督教由千禧年的说法,即审判日会在基督降生1000后到来,即公元1000年是世界的终结的想法在那时比较流行】

955年夏,萨克森处于火于血之中。大量的马扎尔人越过了边境线,以前所未有的比例重新来到了帝国。这支规模庞大军队表明了它不是常规的劫掠远征队。而是一场标准的军事征服。这一危机极大地考验了萨克森国王,奥托一世的能力。

24岁时,奥托一世继承了他的父亲捕鸟者亨利,得到了萨克森公爵和德意志国王的头衔。在那一时期,他迎娶了埃迪特(Édith),阿尔弗雷德大帝的孙女,威塞克斯的埃塞尔斯坦的姐妹。他明白自己需要和他的兄弟布鲁诺(Bruno)建立一个松散的联盟网络,此人正是科隆大主教,未来的国家组织者的雏形就是以他为核心建立起来的。保持着丧偶的状态,按照一位可敬的编年史作者所说,他投身于“尽力掌握阅读和理解的能力”。他会说斯拉夫语和拉丁语以及一些日耳曼方言。在初期安逸的统治之后,奥托就得要对付数不胜数的政治问题,甚至威胁到了他王国的存续,首当其冲的就是存在久矣的法兰克人和萨克森人之间的敌对。随后巴伐利亚公国的继承问题也爆发了,这件事让家族中的近亲们产生了野心,接着是意大利的局势,乃至重拾与斯拉夫人的冲突,那些住在艾伯河另一侧的文德人又重新开始攻击帝国要塞。在奥托一世成功击碎一次斯拉夫入侵之后,他又遭到了东南方的马扎尔人的新一轮入侵。

代表耶稣基督祝福皇帝和他的妻子塞奥法诺(Théophano)的大理石板,现藏于巴黎的国立中世纪博物馆

莱希菲尔德之战:萨克森对阵马扎尔

莱希菲尔德之战发生在955年的圣老楞佐节(8月10日),那是欧洲成型史上最重要的一天。它将马扎尔人限制在了匈牙利,并巩固了日耳曼神圣罗马帝国。

955年8月8日,乌尔里希(Ulrich),奥格斯堡主教,对信徒们发起了号召,确保他们在面对马扎尔人进攻时顽强不屈,马扎尔人试图夺取奥格斯堡并将其作为对萨克森公爵,奥托一世发起大征服的根据地。但是奥托带着3000士兵强行军抵达了这一地区。有所警惕的马扎尔人解除了围城并前往了莱希,试图阻止他们通过。在战前,奥托一世将马扎尔人定义为“基督之敌”,并将己方定义为对抗异教徒对手的基督教世界保护者。他的胜利要得益于重骑兵,他们追击入侵者来到了匈牙利,最终在那里确立了自己的地位。

最深的蓝色 萨克森人,图林根人和国王的护卫

深蓝 法兰克人

蓝色 巴伐利亚人

浅蓝色 施瓦本人

蓝绿色 波西米亚人

最左:帝国军队的冲锋击溃了马扎尔人

次左:康拉德发起了半回旋并与马扎尔人交战

最上:马扎尔弓箭手驱散了波西米亚军队,也导致施瓦本人溃逃

最右:被派去伏击的一部分马扎尔人

棕色 马扎尔军队

1. 进攻

奥托一世发起了进攻并向莱希河进发,但是马扎尔人偷袭了他的后方,击溃了七个师里的三个。

2. 抵抗

康拉德领导的法拉克人发起了抵抗,保证了战役不会过早地结束。奥托一世得以重新阻止部队。

3. 反击

奥托一世用重骑兵组织了一条战线,然后身先士卒,挥舞着圣枪,击败了马扎尔人。

莱希菲尔德(Lechfeld)之战

对于奥托而言,应对马扎尔人相当危险,因为他手下仅有一小支骑兵。甚至大量的公爵忽视了他的征兆要求。然而还是有几位公爵加入了他的军队,不过与其说是愿意忠于国王,倒不如说是害怕将来可能发生在他们身上的事情。不论如何,奥托一世组织起了3000名施瓦本人,法兰克人和巴伐利亚人和自己的萨克森人组成的军队,他们团结在圣枪的指挥下。随后,他就要面对那些敌人了。988年八月9日,他带着军队前往南方的莱希(Lech)河,那是多瑙河的一条支流,地平线上升起的浓浓黑烟标志着马扎尔人的营地。

在营地的几公里外,坐落着奥格斯堡(Augsbourg)市,那里的居民们尽力延缓着马扎尔人进犯的速度。战役的开始阶段对奥托和他的追随者们十分不利。马扎尔人采用了传统的包围机动,在他们敌人的后方散开阵型,与一部分萨克森军队交战。此时奥托就只剩下重骑兵(loricati)和他们的重甲,在科维的维杜金德(Widukind de Corvey)写下的编年史里面如此描绘到,奥托大声疾呼,说出了宣告即将到来的胜利的口号:“我们有什么理由向这样的敌人投降?仅仅是产生这样的想法就是一种耻辱!我们可是几乎整个欧洲的主宰!”他的宣讲不仅仅关注于保卫萨克森,还有保护帝国,甚至是整个基督教世界。奥托成功激励了重骑兵雇佣军。随后,他们就向马扎尔人发起了冲锋,迫使他们溃逃。战争的残酷之处就在此时体现了出来,他们毫不留情地追击敌人:俘虏没有得到任何怜悯,任何藏身于避难所里的难民只要被发现就会被敌人的箭头和长枪杀死。那些逃脱了迫害的人也没有得到更好的结局,他们都在莱希河的水里被淹死了。对于马扎尔人来说,战败并不是最严重的后果,遭到的追击才是。奥托也没有对落入他手中的亲王们有所怜悯,将他们和垂死的兄弟发配去了雷根斯堡(Ratisbonne),然后在宫殿的庭院里绞死了他们。

没有享受胜利的时间,奥托一世带着士气高涨的军队向北进发,对付在长官斯托瓦涅夫(Stoinef)领导下入侵他领土的斯拉夫人。他们在雷希尼茨(Recknitz)附近交战并击败了入侵者,然后斩首了他们的指挥官。

在955年这个奇迹年(annus mirabilis)里,奥托的战士们将他们的最高指挥官奉为了英白拉多(imperator,罗马帝国的最高指挥官,罗马皇帝头衔的一部分)。这个来自遥远过去的拉丁头衔本身的意思含糊不清:这可能是在向领导他们获胜的领袖致敬,也表达了他们对“重建”西罗马帝国的渴望。时局对他也相当有利。意大利,尤其是罗马的局势正变得相当危急,贝伦加尔(Bérenger)的新意大利王国正处在政治和社会动荡之中。若望十二世(Jean Octavien),阿尔贝立克(Albéric)的儿子兼继承人,被选为了教宗,这个专横的年轻人以若望十二世的名号带上了教宗的冠冕,便给了奥托一世介入意大利事务的借口。日耳曼人的长官在961年占领了意大利王国的大部分,贝伦加尔退入了有要塞防护的圣莱奥(San Leo),位于乌尔比诺附近。不久之后,962年的2月2日,奥托一世从教宗那里接过了帝国冠冕,并在圣彼得大教堂加冕为皇帝。

奥托一世重建了西帝国,它成为了日耳曼人的神圣罗马帝国,并在随后的数个世纪里成了欧洲框架的核心。版图囊括了德国和意大利王国。

皇帝自称为教宗的“保护者”。在解决了一些外交问题,特别是签订和极其重要的拜占庭帝国的条约之后,他就离开了。他通过婚约和拜占庭达成了联盟,给自己的长子找了一位希腊公主。这一行为将会改变欧洲的文化意识。

奥托二世和撒拉逊人危机

972年,一位年轻女性穿着镶嵌着黄金与宝石的拜占庭公主正宗礼服,由一群令人生畏的随从陪伴,带着装满了财宝和备用衣物的箱子,踏上了前往萨克森的旅途,她将要嫁给日耳曼神圣罗马帝国的王位继承人,奥托二世。她叫做塞奥法诺。她的旅程是奥托一世和拜占庭皇帝约翰·齐米斯基斯之间艰难达成的外交条约的最后一步。求婚者和他的父亲见到她的到来时喜出望外。这张婚约写在一份羊皮纸卷轴上,上面的染色让它看起来像是紫色的丝绸,预示着这将是撒克逊人历史上最为辉煌的婚礼,即便算上那些位于英格兰的富裕亲戚们。圣彼得大教堂成了婚礼的举办地点,这对新人还得到了教宗本人的祝福。不过在这一值得记住的时刻,还是发生了一件小事情。一位长期活跃在宫廷里的易怒的朝臣,质疑新娘不是皇帝的女儿,而仅仅只是皇帝的侄女。【事实上她的确是当时皇帝的侄女】不过这一质疑没起到任何作用。奥托一世用了最普遍的方式让这个朝臣消失了,就是杀了他。这次婚礼实际上过于复杂,仅仅一个无关紧要的小细节不可能破坏它。此外,这位年轻的姑娘也相当令人满意。这和他脆弱,肥胖且有一头红头发的儿子形成了鲜明的对比。

奥托一世在婚礼一年以后过世了,他留下了一个拥有安全边界的巩固的帝国。但是它还是缺少了一丝皇室的威严,这时高贵的塞奥法诺就起到了作用,哪怕她仅仅只是陪伴在她的丈夫新皇帝奥托二世的身旁,也足以向萨克森人和法兰克人展示对他们而言充满了异域风情的拜占庭宫廷政治模式。但是他们不得不迅速将注意力转向意大利,换句话说就是意大利的混乱局面。

那些罗马帝国的宫廷,神庙,剧院和澡堂的废墟还大量地散布在那时的罗马城郊外,尽管早就有人提出过,没有人维护的话,它们会飞速地损毁。当地的贵族疲于应对穆斯林海盗,他们来自于北非和另一个位于阿尔卑斯山南部的飞地据点,位于圣特罗佩(Saint-Tropez)附近,是一个叫做拉加尔德弗雷内(La Garde-Freinet)的村庄。单单是这些海盗可能会攻入并劫掠罗马的想法,就已经让很多人胆战心惊了。所以,皇帝在击退了马扎尔人和斯拉夫人的攻击之后,就去往了那里,是时候去应付那些被宫廷里的学者们称为“撒拉逊人“(Sarrasins)的基督教新敌人了。

奥托二世决定在不考虑埃及的法蒂玛王朝的情况下对付撒拉逊人,埃及人可能不会看好进攻特定的海盗基地,那些基地其实也是繁荣的商业城市。982年夏,帝国军队出发对抗撒拉逊人,与他们在海边的科托内(Crotone)交战。奥托挑起了战役,却又在战斗中落败了,这件事完全没人预料得到,即便是他那聪明的拜占庭妻子。在传说中,奥托二世成功在一场希腊海难中逃出生天,幸运地游到了海岸边。而实际上,他在维罗纳(Vérone)召开了大会,皇室成员全都出席了:他的母亲勃艮第的阿德莱德(Adélaïde de Bourgogne),他的姐妹,女修道院长马蒂尔达(Mathilde),他的妻子和儿子,还有大量的萨克森,法兰克和意大利亲王也参加了会议。然而这一盛会也只是海市蜃楼罢了,由丹麦人支持的入侵者们在帝国北部边界发起了冲突,向他展示了那些不列颠诸岛上的亲戚们早就遭遇过的苦难的真面目。由于过度操劳和疲惫,奥托二世染上了疟疾,并因此在983年12月7日过世,那时他年仅28岁。他将帝国留给了一个年仅四岁的孩子,由他的妻子塞奥法诺摄政,“这位皇后永远威严,永受爱戴,永受感激”,主教作家兼编年史作者,梅泽堡的蒂特玛(Thietmar de Mersebourg)如此评价她。小皇帝的教育还深受他的祖母阿德莱德和姑妈女修道院长马蒂尔达德影响,他的家庭教师希尔德斯海姆主教伯纳德也起到了不可忽略的作用,这个人由有影响力的美因茨大主教,威利吉斯(Willigis)任命。至于塞奥法诺,她一直得到僧侣欧里亚克的吉尔伯特(Gerbert d’Aurillac,即后来的教宗西尔维斯特二世)的支持,他是那一时期直到十世纪末都最具智慧的人之一,那一时期的僧侣们还有很多内容可以说,尤其是那些聚集在克伦尼(Cluny)大修道院里的那些。

十世纪末的大理石雕刻,令人联想到天上的耶路撒冷。

克伦尼修道院和修道院改革

在十世纪初,修道院改革运动始于克伦尼修道院的建立。他的第二任修道院长奥多,在其巩固过程中是一位决定性人物。

910年,阿基坦公爵威廉一世将一处河谷让给了波美的伯尔诺,他决定在那里建造一座石制的修道院,而不是按当地的习俗用木头来建造。从这座宏伟的建筑开始,几代僧侣根据克伦尼的理想进行了改革,被称为克伦尼主义者,依照本笃会的规矩令他们的修道院光芒四射。他们的目标就是传播真正的信仰,并让这一信仰为公众接受。独立于当地的长官,他们只服从罗马的教宗。

修道院分三步在十,十一和十二世纪建成。有187米长,它是当时最大的基督教建筑。

修道院的毁坏

修道院在法国大革命期间被摧毁了。图片中展示的是惊人建筑的示意图。

修道院工程的最后阶段被叫做“第三阶段”(Cluny III),其中拥有拱形的长廊,以及一位穿着斗篷的音乐家浮雕,都是建立在克伦尼第一阶段和第二阶段的基础上。

修道院改革:克伦尼

在勃艮第根本没有强大又或者专制的权力,导致了一个及其混乱的时代。除了战士们拥有的令人生畏的暴力之外,还有当地贵族日益增长的贪婪,他们试图扩大自己的领地以夺取后世称之为贵族(nobilitas)的荣光的地位。通过来自于氏族的家族观念,贵族对领土和人民确立了权威,这一模式很快就会变成一种政策。在这一社会变革的氛围下,真正具有革命性的事件改变了世界观,一系列旨在令本笃会适应现状的修道院改革落实了。在克伦尼执行的改革就是最重要的。它的起源相当简单。910年9月11日,威廉(Guillaume)一世,阿基坦公爵,将位于马扎(Macôn)主教区的一处河谷让给了修道院长波美的伯尔诺(Bernon de Baume),这里将落成克伦尼修道院。它的先例是弗勒里(Fleury),卢瓦尔(Loire)的一处修道院,它是由石头建成的,就像是一座要塞,即便那里并没有任何威胁。它的第二任修道院长,奥多(Odon),在向世界展示一种必要且长期存在的古老成文规范时达到了名望的顶峰,这一规范鼓励将谦逊的实践作为通向上帝的阶梯。这就是为何克伦尼的僧侣们的头发比农民的还短,他们执行剃度礼,穿着简单的黑色长袍,低着头,眼睛注视地面,遵循的是圣本笃的规矩。然而,克伦尼的势力相当具有秩序:有规律的生活包括在抄写室内的工作和与数十位农民一起在田里耕种的农务。修道院并没有军人或者当地长官管理与保护。它的独立性确保了自身安全,受到阿基坦公爵威廉一世的宪章认可,它宣布“它不受任何国王,主教,伯爵或者其建立者的亲戚所有”。它只受圣彼得和上帝在地上的唯一代行者的保护。教宗天然离僧侣们太远,不能提供需要的帮助,以至于修道长发现,他其实只能独自面对整个世界。而这正是修道院的主要优势,因为坚信黑暗时代和千禧年【大概是指审判日】将要来临,它能够出色地摆脱时代施加的压力。修道院长奥多享有圣人的美誉。他的名声吸引了众多隐士,他们住在修道院周边。采取了中立的立场,他成了解决无数冲突时必不可少的中间人,这些冲突破坏了那个缺乏公权力的时代。然而,他也不得不承受多次来自长官的压力,还得从由数次僧侣中的人发起的暗杀中幸存,可他坚定的信念从未动摇。这位由教会册封的修道院长,合法化了动用属于贵族的武力,愿意为那些手无寸铁的人又或者说是在村镇和道路上遭到攻击的穷人们拔剑相助。这位修道院长及其追随者们的行为令主教们做出反应:这些神职人员鼓励在人们以神的名义聚集起来庆祝时,举行和平与休战运动。那些主教们来自于古代的贵族家庭,那些家庭在基督教社会的转变与巩固阶段曾掌权了很久。他们声称这种传统来自于罗马皇帝君士坦丁对他们的认可,并一直延续至今。这也是那一地区的贵族们相信自己的决策比僧侣们更可靠的原因。在谈及和平的时候,他们是在挑战一种建立在劫掠和军队武力控制上的生活方式。主教们是唯一能真正控制他们的人,这是由于国王的软弱(imbecillitas regis)并因此产生了一种重振王权的想法。在法国,这一行动由巴黎伯爵主导,并寻求终结加洛林王朝的机会。这是在千年里最重要的政治事件之一。

雨果卡佩,法兰西国王

塞奥法诺执政期间最主要的政治问题就是克伦尼改革的巩固,和平运动和神之停战以及在西法兰克发生的王朝更迭。

国王洛泰尔(Lothaire)死于986年:自从在九年之前遭遇失败,他的统治得以维持靠的是撒克逊人的支持。随后他的儿子路易五世继位了。这位轻浮的年轻人在加冕几个月之后就死了。时局变得很复杂,因为最后的正统加洛林继承人是下洛林(Basse-Lorraine)公爵,叫做查理(Charles),就如他显赫的祖先查理曼那样,但是查理并不是一个懂得统治的人。贵族们都对他有一定程度的反感。所以他们就开始在贵族之中寻求一位新的国王。他们还得到了来自王室的主教拉昂的阿达贝隆(Adalbéron de Laon),他为了国家的利益背叛了加洛林家族。贵族们选中了一位领土在卢瓦尔北方,头衔是法兰克人的公爵(Francorum)的人作为国王。他叫做雨果·卡佩(Hugues Capet)。他是塞纳河一带的广袤领土的长官,还控制了数个大修道院例如圣马丁和圣但尼。他还以巴黎伯爵的头衔主导着巴黎城。他是没有王冠的数位长官中最有钱也最强势的。

987年7月3日,雨果·卡佩在努瓦永(Noyon)被选为国王,这导致了和查理的长期战争,即便他最终还是落败了。他的对手们能从中获取的利益太多了。就连教会都决定支持巴黎公爵,即便这违背了教宗从前的诺言,那就是法兰西的王位绝不会落入矮子丕平和查理曼的后裔以外的人手中。事实上诺言没有被遵守,查理被关到了卡佩家掌控的位于奥尔良的城堡里。他最终死于991年末,导致了加洛林王朝事实上的断绝。【加洛林没人当国王了,但是还有一些地方贵族】

雨果·卡佩很乐意宣称继承查理曼的政治遗产甚至是帝国的头衔(通过他母亲的关系,他其实是捕鸟者亨利的外孙),但是他不能阻止因为登基带来的深层政治危机。尽管他有强烈的个性,和作为法兰克人公爵的强大权力,他在王室地位上人还是比莱茵河另一侧的亲戚们要低。他不止一次地想起在981年于罗马和奥托二世签订条约时遭到的羞辱,奥托坚持要用拉丁语和他交流,即便他很清楚雨果根本不会说这种语言。他用最后一位加洛林国王曾与他说过的话来应对奥托,即他是“整个王国里仅次于国王的二把手“,不过这并没有用。不论如何,雨果·卡佩还是利用了王国来增长他的权力与财富。他逐渐形成了一种新的家庭观念,和曾经的加洛林家庭观有巨大的差异,但这一观念至关重要。

比氏族更重要的是自己的血统,即男性后裔,于是雨果·卡佩在自己还在世的时候就给长子加冕也不奇怪了。这一决定令继承人王子的兄弟们不乐意了,但是对王朝的未来确实更加有利。这还开创了王国要按照父死子继的模式传承。这一新的权力交接方式导致了和教会的长期辩论,讨论将来会成为国王的配偶的未来王后们的血缘关系也变得必要。

十一世纪初的亚拉里克法律要略(Bréviaire d'Alaric)手稿上的一幅插画,展示了雨果·卡佩时代的一位贵族和一位主教。展示了想象中的法国政治的三级秩序的一部分,这是由主教拉昂的阿达贝隆和康布雷的杰拉德(Gérard de Cambrai)支持的,他们是王权对抗封建制度的真正发起人。(现藏于巴黎的国立图书馆)

雨果·卡佩“法兰西“的第一位国王(从前的正式名称是法兰克而不是法兰西)

987年,路易五世过世那年,他曾被他的封臣们称为“懒惰者”,法兰西的贵族们将头衔为“法兰克人的公爵”的雨果·卡佩选作新的国王。

雨果·卡佩来自于一个充满战争英雄的血脉,通过母亲的关系(萨克森的哈德维希,Hedwige de Saxe)他还是国王捕鸟者亨利的外孙。然而,他不是加洛林家族的一员,和洛林公爵,过世的路易五世的叔叔,查理与他绝对对立,并遭到了宣战。在三年血腥的抗争之后,雨果在冲突中胜出,并令被人称为“法兰西”的国家诞生了,以巴黎作为首都。另外,他从一开始就得到了有影响力的主教拉昂的阿达贝隆支持,他在这场战争中成了加洛林家族的叛徒。在他统治的初期,雨果·卡佩得要面对世界末日将要来临的传言,这是因为千禧年即将到来;他相当有效地对抗了这一传言,事实证明这也不过是一些过激反应的结果。在987年的圣诞节那天,他将王位让给了自己的长子,罗贝尔(Robert,未来的虔诚者罗贝尔二世),并与他共治。雨果卡佩于996年过世,他在毫无反对的情况下继承了王位,得到了王位和领土在内的一切。自从那之后,国王的长子就成了唯一的继承人,这一政策终止了法兰克人将领土分给所有儿子们的措施。

蓝色 王室领地

浅蓝 大领主的领地【布列塔尼伯国大概是地图开疆】

深蓝 其他的伯爵领

公元1000年:奥托三世和西尔维斯特二世

塞奥法诺顶住了所有试图终结帝国的压力。在984年,强大的贵族们带着军队对付她。然而,三年之后,她就将他们都打败了,包括他们的领袖公爵亨利,这人在她的儿子亨利还很小的时候就开始辅佐他了。她在991年去世,没能看见继承人的后半生。直到三年之后,他重新起兵,这才真正稳固了王冠。

995年,奥托三世带着他的军队举行了萨克森国王们的传统行军仪式:一场对付斯拉夫人的军事行动。他自信满满地渡过了艾伯河,就像他的祖父和曾祖父那样。采取了一种加强民族观念地态度。他由边界总督迈森的埃克哈德(Ekkehard de Meissen)陪伴,一位祖国的英雄,战场的领导者,他忠于一位对自己的天命过于兴奋的小伙子。他想要以最快的速度证明自己足以加冕为皇帝。在996年春,他为了这个目的前去罗马。

运气站在他那一边。教宗就快过世了,而朝臣们建议让他的“堂兄”布鲁诺(Brun),卡林西亚(Carinthie)公爵的儿子,一位26岁有修养且虔诚的年轻人成为新教宗。于是他以额我略(Grégoire)五世的名号,在这一绝对历史性的时刻成为了教宗。正是他为奥托三世加冕为了皇帝,但他们之间很快就疏远了。于是皇帝向他母亲的前顾问僧侣欧里亚克的吉尔伯特寻求友谊,他当时担任兰斯主教。奥托三世请求这位神职人员成为他的导师。欧里亚克的吉尔伯特不必掩饰自己的喜悦,毫不犹豫地接受了这一提案:一位法兰克人处于能向萨克森皇帝发号施令的地位。他会永远记得自己向皇帝回复了他最想听到的话:“您是奥古斯都凯撒,罗马人的皇帝,出生于希腊人的高贵血统,意大利,德国乃至野蛮的斯拉夫人的主人。罗马帝国就握在我们的手中!”

977年,奥托三世第二次翻过了阿尔卑斯山以解决在罗马的冲突。一位叫做克雷申蒂(Crescentius)的人废黜了教宗额我略五世。年轻的皇帝来到了这座永恒之城,在攻破了他们无力防守的圣天使城堡(Castel Sant‘Angelo)之后,囚禁了这位篡位者,并将他和十二位共犯一起斩首。但是,这场深层危机动摇了额我略五世,他在不久之后就去世了。这就成了年轻的皇帝等待许久的机会。他直言鼓励欧里亚克的吉尔伯特争取教宗的冠冕,于是他就成了西尔维斯特二世。奉行神秘主义的奥托三世,用僧侣徽章上的三个字母R:兰斯(Reims),拉文纳(Ravenne),罗马(Rome)来为自己的决定辩护。

在他停留在罗马的几个月里,迎来了耶稣诞生之后的整整一千年,奥托三世和西尔维斯特二世思考了各种奇特的政治计划。他们将其成为罗马共和国的“重建”(renovatio),并受拜占庭启发创立了一种新仪式来纪念塞奥法诺皇后。皇帝喜欢身着一件绣着启示录和黄道十二宫标志的披风,而且没人反对他让行政人员们采取罗马时期的头衔。他的前导师,希尔德斯海姆德伯纳德(Bernard d’Hildesheim),被称为帝国第一理事(primiscrinius)。他们想要将罗马恢复到世界首都的地位。皇帝放任教宗自行其是。一天教宗宣布说:“是数字组成了世界,并被用于解释它的运行规律。”这一表达很符合那时候的时局,关于有魔力的数字1000给人真正带来的感觉。

整个计划很快就破灭了,因为奥托三世染上了疟疾并且在1002年一月末之前就过世了。他的朋友教宗西尔维斯特二世向拉文纳屈服,对于他的继承人继续遵照重建普世帝国的机会没有抱任何希望。一年之后,他在罗马痛苦地死去,遭到了反抗萨克森帝国权力的克雷申蒂家族施加的强大压力。此后这也不过是旧日梦想的泡影罢了。一种想法随后传到了全世界:奥托三世毫无疑问是最后一位罗马皇帝。现在要由另外的人物开启一个新时代了。

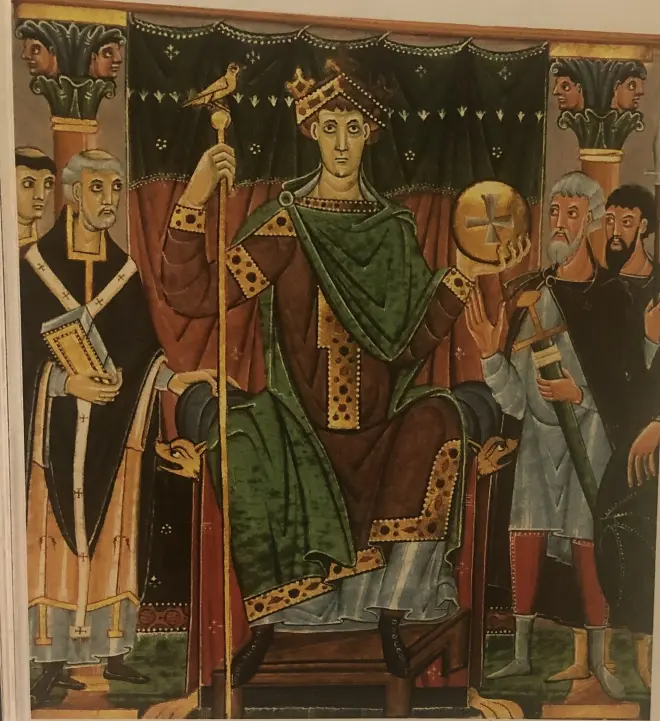

他得到了世间奇迹(Mirabilia mundi)的称号,僧侣欧里亚克的吉尔伯特,未来的教宗西尔维斯特二世是他的导师。这是一幅来自于十世纪赖兴瑙岛(Reichenau)上的细密画中的奥托三世。(现藏于慕尼黑的国家图书馆)

皇帝的冠冕(现藏于埃森的大教堂宝库)

两位国王治下的威塞克斯

威塞克斯国王埃德加的统治期间(959-975)是一段和平的年代,由此获得了“和平者”(Pacifique)的称号。他有足够的勇气制止武士的暴力行为,并具有必要的谨慎性,可以将高级长官们团结在一个共同的事业周围,这一事业便只能是保护王国免受维京人大军(micel here)的攻击。另外,他和他的儿子们是阿尔弗雷德大帝仅剩的后裔(分别是曾孙和曾曾孙),和平者埃德加持续利用这一名号,试图获得教会无条件的支持。他很有运气,在统治期间正好遇上了邓斯坦(Dunstan)的出现,他被任命为伍斯特(Worcester)的第一任主教,然后是伦敦,最后成了坎特伯雷大主教:他是盎格鲁-撒克逊教会深度改革中的关键人物,他最终被赋予了超过王国一半的领土。埃德加接受了建议,签署了条例,在各郡县设立了诉讼法院。只要他还在统治,和平就能维持下去,得益于奥斯瓦尔德(Oswald)被任命为约克大主教,埃德加也在他领土的北方的丹麦法区(Daneslaw,拉格那诸子入侵时控制的北英格兰地区实行丹麦法,后来就成了丹麦法区)拥有了巨大的影响力。

然而埃德加的统治最终以惨败告终。973年,他想要利用阿尔弗雷德大帝的名气来讲自己加冕为皇帝,就像他的亲戚奥托一世那样。为了举行这一仪式,他选中了巴斯(Bath),一座充满着罗马回忆和凯尔特风情的城市。但仪式却令人难以置信的沉闷,即使它还是给聚在河边观看气势浩荡的国王船队的所有农民留下了深刻印象。“全大不列颠尼亚”帝国只是一个不切实际的幻想。斯堪的纳维亚人已经在准备军队了,贵族们也疏远了国王的利益。

埃德加死后,贤人会议聚在一起,但他们也不知道埃德加想要选谁当王位的继承人。死去的国王实际上留下了两位对立的儿子。长子爱德华(Édouard),他比较脆弱;次子埃塞尔雷德(Æthelred),埃尔夫斯里斯(Ælfthryth)的儿子,那是王国里某种程度上最有权势的女人,他严厉又变化无常,却仅仅只有七岁。爱德华贝选中了。埃尔夫斯里斯非常生气。加冕两年后的979年,爱德华遭到卑鄙且冷血的暗杀,随后局势迅速恶化。怀疑自然就落到了野心勃勃的埃尔夫斯里斯身上,因为这样她的儿子就成了王位唯一的继承人。

于是埃塞尔雷德成为了英格兰国王(979-1014)。他的臣子们残忍地用他字面意思是“高贵的顾问”的名字嘲弄他,管他叫“决策无方者”(Indécis)。他长大之后,变得虚弱,懒惰且易怒,而且不能理解在北海沿岸发生了什么。

圣米迦勒圣殿是希尔德斯海姆主教,皇后塞奥法诺的顾问以及奥托三世的导师伯纳德的个人杰作。其细致的修复揭示了奥托王朝时代的建筑外观,圆形且巨大的外部结构保障了巨大且明亮的内部空间的透光度。两个相对的后殿——西部的半圆形后殿展示了带有教堂回廊的巨大地下室——得到了特殊的处理,每个都有梁柱环绕。

奥拉夫·特里格维松(Olaf Tryggvason)

就是在那个时期,英格兰历史中出现了一位叫做奥拉夫·特里格维松的独特人物。这位维京人长官来自于挪威。991年那时他已经名声赫赫了,并成功聚拢了一支庞大的船队,劫掠了位于肯特和埃塞克斯海岸边的村庄。在八月份,他在泰晤士河口以北的莫尔登(Maldon)附近扎营,特里格维松和他英勇的战士们遭到了英格兰人的袭击。这些人爆发了一场激烈的战斗。于是在8月10日,在莫尔森的决定性战役开始了,战场在布莱克沃特(Blackwater)附近。这场战役在撒克逊编年史,中世纪手稿的插画和著名的史诗中永世流传。伯爵埃塞克斯的布尔特诺斯(Byrhtnoth d’Essex)指挥的撒克逊人在面对维京人遭到的失败,标志了英格兰历史新阶段的开端。勇敢的伯爵布尔特诺斯战死在了战场的前端:在屠杀中,他和士兵们都坚守阵地,拒绝放弃岗位。撒克逊人在莫尔森的失败之后,国王埃塞尔雷德就别无选择了:他支付了10000磅的赔款,即丹麦税(danegeld),就是向维京人付钱来保全他的王国的大体和平。

991年,奥拉夫·特里格维松被城里的市民赶出了伦敦。他在逃亡过程中焦土了威塞克斯,直到他收到大量的贡品才收手。另外,他在994年改信了基督教,然后回到了挪威并保证不再进攻英格兰上的撒克逊王国。他遵守了这一诺言,但是其他许多维京人认为他是被迫的。埃塞尔雷德二世能成功抵抗要归功于两位教会人士的坚持,这两人表现得特别愿意帮助国王。首先是僧侣兼大作家埃尔弗里克(Ælfric),他如同阿尔琴一般游历了威塞克斯,花了很长时间描述了基督教社会的完美构成。另外一个修士是沃夫斯坦(Wulfstan),他是伦敦主教(996-1002)然后又成了伍尔斯特(Wocester)主教(1002-1016),随后就成了约克大主教。正是这个人亲自致力于颁布《法典》(lex)。也是他说服了决策无方的埃塞尔雷德签订了第二次婚约。他选中的妻子可能会比之前那位更好。他选中了艾玛(Emma),她是诺曼底公爵理查二世的姐妹,她是《王后艾玛颂歌》(Éloge de la reine Emma)的主角,这部重要的作品详细地记录了那一时代的几件重大事件。

埃塞尔雷德二世与诺曼底的艾玛的结合会在历史上发生出人意料的转变,因为在婚礼不到一年后,他就赢得了撒克逊贵族们的忠诚,埃塞尔雷德二世在他的妻子的帮助下杀掉了维京贵族。这场大屠杀引发了强烈的报复,紧跟而来的就是丹麦国王斯温(Sven)一世带领的维京人入侵,并在1013年征服了英格兰。斯温一世随后就成了那一地区的丹麦王朝的源头。

在莫尔森之战牺牲之前一支对抗维京人的撒克逊英雄,由历史主义者重建的雕像。

莫尔森之战,一场历史-文学事件

这场战役于991年8月发生在莫尔森,刚好在泰晤士河口的北边,这场大战是奥拉夫·特里格维松击败了撒克逊伯爵布尔特诺斯,后者在那天的战斗中牺牲。

莫尔森之战是阿尔弗雷德大帝死后的撒克逊诸国的政治灾难的额外结果。流亡撒克逊人的不满情绪鼓励了维京远征队的到来,以及持续不断的争端和阴谋。其中的一次远征,是奥拉夫·特里格维松领导的强大船队沿着海岸线航行直达伦敦旁:这对撒克逊王室而言是一次沉重的打击。一部描绘细致文采惊人的史诗传唱了这场战役,尽管它还是没有讲述开头和结尾。在作品中保留下来的部分有撒克逊人在战役前的准备,然后是对英雄伯爵布尔特诺斯的长段描述。这首诗曾保存在一份手稿孤本里,并在1731年和其他康特(Cotton)图书馆里的重要书籍一起毁于火灾。幸运的是,他还有几年前的1726年就被转写并由托马斯·赫恩(Thomas Hearne)出版的其他版本。

克努特(knut)大帝的政策

埃塞尔雷德的笨拙让斯温一世如虎添翼,他人称“八字胡”,是人称“蓝牙”的哈拉尔一世(harald blåtand)的儿子。他在留在大陆的撒克逊人之间留下了骇人听闻的名声。主教梅泽堡的蒂特玛指控他为“是一个摧毁者,而不是一位统治者”。但是这一对于斯温一世的政策效果的解释并不好。他确实或多或少地使用劫掠和毁灭作为一种统治的方式。这一点在他和奥拉夫·特里格维松争夺挪威的控制权的时候也清楚地表现了。在1000年,完全忽视了当时相当流行的关于世界末日的留言,一群来自斯堪的纳维亚的海民,也就是挪威人,加入了斯温的船队,以剥夺特里维格维松的全维京人长官地位,随后就是:控制北海的航线。这场战役是丹麦人的大成功,并让特里维格维松以维京人的方式死去。据说他落入了海中,将一块盾牌盖在自己的头上消失在了海里。随后当时的维京人英雄就要面对威塞克斯国王,埃塞尔雷德二世。他们最初的军事行为就是当时很流行的战争策略:摧毁修道院(包括威尔顿,Wilton,的修道院,那里埋葬着撒克逊王室成员们的遗体,其中还有埃塞尔雷德二世的姐姐埃迪特,Édith,她因为品德高尚而被封圣),劫掠不同的城市和村庄,烧毁谷仓,导致死亡和灾难。

然而,逐渐的,这两位对手之间达成了共识:一个想要劫掠,另一个想对农民行使特权,压榨他们以支付越来越多的丹麦税。两大阵营之间越发紧张,埃塞尔雷德利用了一位名为托基尔(Thorkell)的维京人长官叛逃的机会向斯温发起挑战。结果是非常糟糕,就如除了撒克逊国王以外的所有人都预料到了的那样。在1013年,斯温带着整支大军登陆了约克,这座城市还对埃塞尔雷德保持忠诚,但随后就被迫屈服了。他之后就向埃塞尔雷德二世进发,后者立刻和妻儿一起逃到了大舅子诺曼底公爵理查那里避难。他保住了性命,却令自己的血脉蒙羞。它的荣光再也不会恢复了。

1014年,斯温过世了,新的道路似乎出现了,大量的撒克逊贵族找到了反抗的可能性,指望着彻迪克家族剩下的血脉。斯温一世让他被后人称作大帝的长子克努特镇压了反抗。他比自己的父亲和祖父更有能力,他甚至都不必说话,只要出现在场就能带来恐怖的氛围,他将所有的俘虏肢解之后再送回英格兰。场面已经不能再更恐怖了。他是将要统治北海的新一任大人,传奇的维京人长官。

在这一期间,约克大主教,虔诚又有修养的沃夫斯坦,宣布丹麦人可能是敌基督的军队并还说:“这将是一个残酷的世界,充满着肆无忌惮的偶像崇拜,它是斧头的,刀剑,风与狼群的时代,人类的时代就要崩溃了。”克努特大帝(1016-1035)并不总是作为一个残酷的角色存在:他既不是奥丁也不是敌基督的化身,也不像前任那样不虔诚。他无意让自己的统治变成“狼群的时代”,即便他还是没有放弃向地主们抢劫税款的维京人模式。不过这种态度并没有持续太久,他被说服采取比战争期间更好的政策。

这次转变的主导者不是别人正是沃夫斯坦,这位贤人正努力改善政治声誉,反映了他引领人们走向正道的职责。听取了沃夫斯坦的话,克努特开始明白到对于那个时代的人而言相当明显的一样:所有的冲突都是对教会有利的。主教采取的好用的政治理论导向了批评埃德加和埃塞尔雷德二世的一切法律。为了合法化观念的转变,克努特迎娶了艾玛,正是埃塞尔雷德二世的遗孀,这一措施拉近了他和贵族们间的关系。这正是克努特最终需要的,远远比船只,金戒指,诗人的长篇赞美重要,那些东西早就拥有许多了。

克努特自此彻底地改变了,成了一个亲近教会且爱好和平的人。他保证让所有的修道院重新拥有财富并建立起更多修道院。才外他还让英格兰成了他最喜欢的居住地。克努特在他的鼎盛时期在1027年前往了罗马,那时正是皇帝的加冕礼。在那场活动中,他被当时最有名望的人们包围,作为一国之主且名声显赫的他得到了所有人的尊重,尤其是其它所有的国王。他展现了曾是世界中心的地方,在欧洲的最西北端,爱尔兰,挪威,丹麦和瑞典的神秘地区,这一文明拥抱了基督教并成为了欧洲的一部分。世界将要发生翻天覆地的变化。在克努特那时,原来的时代将要结束了,另一个全新的时代就要开始了。

这是丹麦维京人最小的圆型要塞。位于日德兰地区,由木头和稻草块建成。墙壁和圆形堡垒以及街道的原始布局都被修复过。在墙壁内部有十六个居所,四个位一组围绕着中心庭院。

亨利二世和虔诚者罗贝尔

在十一世纪初,欧洲大陆上,所有人的目光都关注在了两位名声远扬的人物身上:萨克森皇帝亨利二世和法国国王罗贝尔,其余的亲王们则默默无闻。这两位人物流着的是同样的血,通过他们母亲的关系,他们是表兄而且连年龄都一样,只差了几个月。1000年年,亨利和罗贝尔分别是27岁和28岁,他们都没有时间去实现前任国王们的梦想。这两人都很务实,将社会的主导权让给了主教们,他们才是那一时代真正的主人。

圣亨利二世(1002-1024)是巴伐利亚公爵,“强辩者”亨利二世的儿子以及亨利一世的孙子,后者不知疲倦地从他的兄弟奥托一世手中谋夺皇位。亨利二世在一场被法兰克尼亚,上洛林和巴伐利亚贵族于美因茨召开的会议中被选为国王,并在那里得到了大主教威利吉斯的加冕,于是乎他就得到了萨克森长官们的认可。然而,他还要再等十年才能得到教宗执行的受膏礼。为了让皇帝清楚这一仪式的重要性,教宗向他送去了一个苹果形状的圣球,球体分为四个部分,镶嵌着宝石,最顶端是黄金的十字架,以及加冕礼使用的衣服,其中包括一件令人印象深刻的披风,最后还有帝国的王冠和权杖。

亨利二世娶了库妮根德(Cunégonde)随后就被当成了基督教丈夫的典范,因为他的婚姻生活确实堪称典范,所以这种想法随着时间推移越来越强。这一点也体现在了他死后一个世纪时因为被封圣而撰写的传记上,关于库妮根德的传记《生活》(la Vita)成书于1200年,其中关于她的形象也证实了这一点还表现了她的神圣性。贞洁的观念也许要为皇帝亨利去世之后没有留下孩子负责,随后皇位就回到了法兰克尼亚家族里,他们对教宗的指示不甚关心,甚至可以说是公开反对。

皇帝亨利二世和他的妻子库妮根德的黄金时代也是主教们和克伦尼修道院的僧侣们领导社会生活的权力到达顶峰之时。亨利曾在希尔德斯海姆(Hildesheim)大教堂里受过教育,还是克伦尼的修道院长奥迪隆(Odilon)以及圣瓦纳(Saint-Vanne)的修道院长理查的私人密友。

罗贝尔二世,法兰西国王,没有像他的表兄亨利那样被封圣,但是还是有人坚持把他当作圣人。有些人设法给他加上了虔诚者的称号,尤其是卢瓦尔的圣本笃修道院的僧侣赫尔德加(Helgaud),他在国王死后的几年里为他写传记,就像是在描写圣人们那样。1016年,罗贝尔决定在全国巡游以展示他自己的荣光。他表现得就像圣人一般,让穷人们和他一起用餐,还有谣言说他可以治愈麻风病。

在他的王国里一切都很美好直到他陷入了严重的宗教观念冲突。主教们感到沮丧,想要按照他们古老的法兰克根源以及和加洛林诸王们的血缘关系,试图按习俗来提升自己的地位,他们状告了克伦尼僧侣们的国王,以及他们的修道院长奥迪隆,职责他是“好斗的人”。主教们还借此机会对付南方组织起来的和平集会以及“上帝的和平”(trêve de Dieu,指的是按教义极为严格地约束使用武力),因为他们觉得这是一种极为危险且蛊惑人心的说法。

这场运动地主导者不是别人正是拉昂的前主教,叫做阿达贝隆(Adalbéron),正是他的政治理论让雨果·卡佩有机会能登上王座。此后,在一篇悼文《致国王罗贝尔的诗》(Carmen ad Robertum Regem)中,他提及了克伦尼,南方集会里的主教们以及城市里的异端们代表的威胁,并主张恢复加洛林时代的秩序,即便这一秩序在几十年前由他亲手终结。可过去早就不复存在了。因此老阿达尔贝隆有理由哀叹:“社会的一切秩序都改变了!”

这段话是对其它说法的一种回应,例如有的僧侣和空想者谈论的世界末日,也还是对转变的世界的一种回应:这表现了社会内部的变化,它无声无息且无可挽回地转变了。一场革命近在眼前。

在这幅名为“虔诚者罗贝尔遭到绝罚”(L’Excommunication de Robert le Pieux)的画中,让-保罗·劳伦斯(Jean-Paul Laurens)他以历史主义者的角度重现了那一刻,罗贝尔二世,雨果·卡佩的儿子,因为拒绝和他的第二任妻子也就是他的远亲勃艮第的贝儿塔(Berthe de Bourgogne)断绝关系之后遭到教宗额我略五世的绝罚。(现藏于巴黎的奥赛博物馆)

亨利二世,德国皇帝以及圣人

皇帝亨利二世在奥托三世过世之后,被法兰克尼亚,上洛林和巴伐利亚的大贵族们选为国王后,由大主教威利吉斯加冕。

亨利二世是一位很有修养的人,表现出了精通于口才和说服力的技巧。他在统治初期表现对教会极为关注,并且在和库妮根德成婚之后加强了这一关系。因为他们堪称典范的婚姻生活,他们被教会封为圣人。安日纳(Eugène)三世在1146年为亨利封圣。大约1200年时,撰写了库妮根德德传记,其中提到她“将她的童贞奉献给天主,并在她贞洁的丈夫的同意下一直保持到最后”。

按照皇帝亨利二世的愿望,位于法兰克尼亚的班贝格市成为他治下的文化中心,皇家艺术从这里传播到整个帝国。为国王加冕而制作的奢华星辰披风就是很好的证明。它现在就被保存在那座城市里。

这件外套讲述了皇权徽章的象征性故事,它渴望使帝国成为位于西方的根据普罗维登斯(Providence)的设计的统一神话。(现藏于班贝格的主教区博物馆)

1. 至高的国王

围绕着披风的铭文表达了国王权力至高无上。这一象征加强了皇帝的神秘地位,位于其它任何国王之上。

2. 军事胜利

提及了赫拉克勒斯的试炼象征着加洛林王朝和奥托王朝取得的军事胜利,就像是让异教徒基督教化的一种工具。

3. 帝国的神话

中间的图案由极为传播福音者环绕,象征着帝国的神话:在一个秩序完全崩塌的世界里重建普世帝国。

4. 星座

他们让皇帝的身体变得如同苍穹,强化了裘安纳·斯哥德·艾儒吉纳(Jean Scot Érigène)提出的说法,据他所说,政治生活就是星空变化的一种反应。

5. 黄道带

与星座相关的黄道带标志显示了支配君主行为的神圣和礼仪。

6. 十字架

这是君主权力的另一个标志。

战争领袖们

王权的衰落只是人们称为“新事物”(novae res)的一个方面,有些现代的历史学家将其称为封建革命。然而,最明显的一点就是一种在任何有可能或可以想象的地方建造堡垒的毁灭性冲动,如今的中世纪主义者将其称为城堡化(incastellamento)。这种将一切要塞化的偏执已经超过了面对维京人,马扎尔人和撒拉森人入侵的恐惧:这一进程实际上是发生在国王触及不到的土地上。

城堡及其雄伟的锯齿状防御工事是专门为保护当地的驻军而建造的,但也仅仅只保护他们。这些第一批的防御工事缩小了规模,阻止农民在发生袭击时前往那里避难:因此农民会沦落到完全任由掠夺者摆布。起初是由木头建造,随后城堡就由石头建造了。主宰着各个孤立的小山头,它们的轮廓完全改变了景色,赋予了以前被认为是毫无用处的土地意义。被建造在前哨地带,城堡就成了军事占领的标志。为了令其有效,贵族们不得不争取到骑马的武装人员,自此以后他们就被叫做军人(milites)又或者是骑士。他们令人恐惧的形象是十一世纪初欧洲历史的特色。

骑士的身份在不同的地区也有所不同,但显然的是,其中的大部分很可能来自于下层贵族,甚至是有所资产的农民。贵族们将他们聚集到了城堡里,给他们给提供住宿,食物和职责。作为交换,骑士得要尊重贵族并称为他们的臣属。他们的首要职责就是为了当地贵族到地方巡逻,向没有武装的穷人们(pauperes)们展示他们马鞍上更加精良的装备。在这种巡逻中,他们监视着农民并迫使他们缴纳更高的税款。这是一种旨在夺取大部分收成的压迫性手段。不止于此,贵族们利用骑士将农民聚集到村庄里,实现了任何地主的旧梦:看到所有农民聚集起来并受到控制。