大同市小站的旧石器

大同市小站的旧石器

李超荣(中国科学院古脊椎动物与古人类研究所)

解廷琦 胡平(大同市博物馆)

内容提要

本文记述了1984年在山西省大同市小站试掘和釆集的石制品432件。石器特征和许家窑与峙峪遗址的类似。根据地层和文化遗物的特征,初步确定遗址的时代可能为晚更新世后期,即旧石器时代晚期。

六十年代,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所贾兰坡、山西省博物馆王择义和王向前诸先生曾到小站一带进行过调查。1982年,本文作者为了解青磁窑旧石器文化的分布范围,在十里河一带进行了调查。结果在十里河北岸的小站村附近发现了一些石制品。1984年6月至7月对这个地点进行试掘,釆集石制品400多件。本文是对这批石制品的研究。

一、遗址的地理位置及地层概况

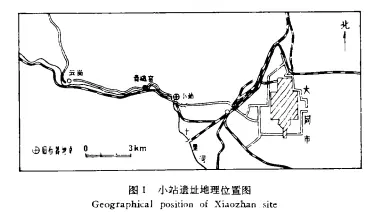

小站遗址处于大同盆地的西北边缘,位于东距大同市市区约6公里,地理座标为北纬40。6,15〃,东经113。12,50”(图1),十里河从西向东,过小站出山口进入大同盆地与御河相汇后,注入桑干河。

遗址附近出露的基岩主要是太古界片麻岩,夹有伟晶花岗岩脉和辉绿岩岩脉。片麻岩遭风化侵蚀后形成缓坡状丘陵。它们有的裸露,有的被黄土和河流相与河湖相沉积物覆盖。沿十里河两岸可清楚见到三级阶地和比较宽的河漫滩6第一级阶地,高出河面5—10米,分布广,时代为全新世。第二级阶地为基座阶地,侵饨严重,保留不多,高出河面约25-35米。阶地时代为中更新世末至晚更新世。第三级阶地主要是河湖相的沉积物,厚度较大,高出河面70米左右。阶地时代为中更新世。旧石器出于第二级阶地后缘和第三级阶地前缘的坡积物地层中(图2)

地层情况如下(从上至下):

3.表土层:厚20-30公分,时代为全新世。

2.灰黄色粉砂土层:含有零星钙质结核和少量砾石,石器出于此层中下部。在出土的石器标本中,多数都裹有一层较坚硬的钙质外壳。本层厚约1.50米左右,时代为晚更新世。

1.片麻岩层:为基岩,岩层中夹有肉红色伟晶花岗岩脉和辉绿岩岩脉。时代为太古代。

二、文化遗物

本文研究的标本为432件,出自地层40件,釆自地表392件。两者的特征基本一致,因而归在一起研究。石制品的原料主要为石英岩、石英和燧石。

(一)石核

石核12件,约占石制品的3%。根据打片方法,分锤击石核和砸击石核。

1.锤击石核

9件,根据石核台面分为单台面和多台面两种。

(1) 单台面石核1件,(标本P.6021,图版I之1)釆自地表,是一件呈半球体状的石核,此种石核与青磁窑遗址的类似(李超荣等,1983)。

(2) 多台面石核8件,(P.6022号,图版I之2),打击点集中,石核上的石片疤呈不规则形。

2.砸击石核

3件呈多棱柱形或枣核形(标本P.6023号,图版I之3),釆自地表。石核上留有几条长方形的石片疤。

(二)石片

1.锤击石片

76件,占石制品的18%,就锤击石片本身可分三种。

(1) 自然台面石片17件,占锤击石片的22%,此种石片的台面大多数是利用砾石面,少数利用岩石的节理面。(标本P.6024,图版I之4)就是其中的一件,石片角116。。

(2) 打制台面石片55件,占锤击石片的72%,石片的台面,大多是平的,但也有少量是凹的和凸的。(P.6026号,图版I之7),背面主要有一个石片疤,其它为砾石面。

(3) 修理台面石片4件,占锤击石片的5%。台面上的修理痕迹,有的规整,从石片台面的背缘到(近端的)腹缘,有的不太规整,台面上的疤痕未达到腹缘。(标本P-6O25,图版I之5)为一件修理台面的石片。

2.砸击石片

1件(P.6027号,图版I之6),采自地表。

(三)石器

石器343件,其中24件出自地层。可主要分为刮削器、尖状器、雕刻器三大类。各类石器加工方式见表1与表為刮削器根据刃缘的不同,可分三大类型。

1.单刃刮削器

(1) 单直刃刮削器74件,为刮削器中最多的一种,也是遗址中有代表性的工具之-O加工方式以向背面加工为主,少数石器的加工方式为异向,在一侧边上,部分向破裂面,部面向背面。象这样的加工在我国旧石器的观音洞(李炎贤等,1978)与许家窑等遗址均有发现。(标本P.6029,图版I之8),用一规整的三角形石片加工而成,在左侧边中部向背面加工形成一条较直的刃,刃角58。。(标本P.6028,图版I之9;图3之C)是一件较精致的刮削器,在右侧边向背面加工形成一条均匀的直刃,刃缘由台面一直到远端,刃角为60。左右。

(2) 单凹刃刮削器59件,绝大多数用石片制作。加工一般都分别在石片的左右两

侧,个别在石片远端。(标本P-6030,图版1之10),在远端左侧向背面加工形成一凹形的刃缘。刃角为66。左右。有个别的标本,加工较粗,凹口浅,近似于凹缺刮削器(notch),如(标本P.6033,图版I之12)用石英岩制作,我们把这种也归到单凹刃刮削器。

(3) 单凸刃刮削器计51件,器身大小不一,形状多样,多用石片制成。(标本P.6031,图版I之11)在石片的左侧边由破裂面向背面加工成凸形的刃口。

(4) 单陡刃刮削器12件,用不规则厚石片近垂直加工而成,刃角在85°左右。(标本P-6032,图版I之13)在一侧边向背面加工,形成一条陡而直的刃缘。

(5) 端刃刮削器5件,制作用的毛坯为长大于宽的薄石片,加工部位在端部。有平

端刃和圆端刃之分。平端刃1件,圆端刃4件。(标本P.6038,图版II之2)釆自地表,为一件细致的圆端刃标本。刃缘匀称,刃角为75。左右。第二步加工为异向加工。

2.双刃刮削器

(1) 双凹刃刮削器6件,用石片制成。4件标本的凹刃是在石片的两侧边,2件标本的凹刃在一侧边和端部。(标本P.6037,图版I之17)釆自地表,是一件在两侧边进行加工的双凹刃刮削器,为错向加工。

(2) 双直刃刮削器15件,器身大小不一,多用于长方形的石片制作。(标本P.6036,图版I之16)由两侧向破裂面加工,形成大致平行的直刃。

(3) 凹凸刃刮削器13件,这种石器的特点是每件标本有凹凸的两个刃缘。形状多样,多数是一侧为凹刃,另一侧被加工成凸刃。有一件标本是在远端加工成凸刃,而将台面加工成凹刃。另还有一件石器远端修整成凹刃,侧边修整成凸刃。(标本P.6034,图版I之14)一侧向背面垂直加工成凹刃,刃缘浅平匀称,刃角近90。。另一侧向破裂面加工成弧形的凸刃。

(4) 凸直刃刮削器8件,主要用较厚的石片加工而成。加工部位,有的一侧加工成凸刃,另一侧加工成直刃,还有的把一侧边连同远端修整成凸刃,而另一侧修整成直刃。(标本P.6035,图版I之15)就是其中的一件。

(5) 直凹刃刮削器9件,全都用石片制作。主要在两侧分别加工成直凹的刃缘。(标本P.6054,图版II之1)釆自地表。是右侧向破裂面加工成一凹刃,左侧向背面加工成一直刃,两侧的刃角都在65。左右。

3.多刃刮削器

(1) 短身圆头刮削器12件,这种石器用石片制作。石器大致长宽相等或宽大于长,器型小。此种石器加工部位都在两侧和远端。这种石器与端刃刮削器不大相同,端刃刮削器在石片的远端和近端进行加工,而短身圆头刮削器(拇指盖状刮削器)不但在远端而且在两侧都进行加工形成圆头刃。这种刮削器与许家窑(贾兰坡等,1976)和峙峪遗址发现的拇指盖状刮削器十分相似,因原料关系,加工得比较粗糙。(标本P-6042,图版II之6)釆自地表,是一件异向加工的石器。它的两侧向破裂面加工,远端向背面加工。

(2) 多边刃刮削器29件,多用多边形石片加工,沿着石片的边缘修整成三个以上的刃缘,加工成的石器形状多不规整。(标本P-6039,图版II之3)釆自地表,是一件四边都进行加工的石器。加工细致,刃缘匀称而平直,疤痕浅平。

(3) 盘状刮削器4件,这种石器是沿着周边异向加工,形成盘形的刮削器。采自地表的(P.6040,图版II之4)就是其中的一件。

(4) 高背刮削器8件,形状为椭圆形,背厚,沿周边向背面加工,刃缘陡,加工较粗。采自地表的(P.6041号,图版II之5)厚22毫米,刃角为85。左右,这种石器与许家窑遗址的相似。

尖状器共24件,占石器的7%。主要用石片、个别用石核制成。按形状可分以下四种。

1.喙形尖状器

10件,用长大于宽的石片制作,形状特征是尖刃偏向一侧;两个加工的边缘一侧凸、一侧凹。4件的尖刃偏向左侧,6件偏向右侧。(标本P.6053,图版II之【7)就是一件尖刃偏向右侧的石器,向背面加工,尖刃角为57°。

2.三角形尖状器

10件,用外形为宽大于长的三角形石片加工。(标本P-6051,图版II之15;图3之B)是在石片的右侧和远端向背面加工,形成一尖刃、尖刃钝,为97。。第二步加工的痕迹呈波纹状,刃角约为53。。

3.凿形尖状器(也称鼻形尖状器)

3件,用长大于宽的石片制作。这种尖状器类似于许家窑和峙峪遗址的同种尖状器。釆自地表的(P.6052,图版II之16)向背面进行加工,形成一扁平凿形尖刃,尖刃角为72%

4.两面加工的尖状器

1件,采自地表的(P.6050,图版H-14)是在石片两面分别向背面和破裂面加工,形成一扁尖,尖刃角81°。

雕刻器10件,占石器总数的3%,全都用石片制作,分为三种。

1.修边離刻器

6件,特点是在一侧边缘修整,相对的另一侧边缘用雕刻器的打法,打下一个或多个小石片。(标本P.6047,图版II之12)在右侧的整个边都进行了加工,在远端用雕刻器打法打下四个小石片。雕刻器的刃面宽9毫米,雕刻刃角67。。(标本P.6048,图版H之13;图3之A)是一件双修迪雕刻器,在近端的右侧向背面修边,左侧用雕刻器打法打下一三角形小石片,雕刻刃面宽为7毫米,雕刻刃角为79%在远端的是在左侧整个边缘向背面加工,刃角55。,在远端的右侧边用雕刻器打法,打下一小石片,雕刻刃面宽5毫米,雕刻器的刃角为51%

2.屋脊形離刻器

4件,特征是在石片近端和远端的左右两侧用雕刻器的打法各打下一或多个小石片,形成屋脊形的雕刻刃面。(标本P-6044,图版II之9)就是在近端即台面的两侧各打下一三角形小石片,雕刻刃面宽2—6毫米,雕刻刃角为85。。(标本P.6045,图版II之7)是一件任远端右侧角加工成的雕刻器,雕刻刃面宽2—3毫米,雕刻刃角为57。。(标本P.6046,图版II之11)是在远端加工而成,雕刻刃面宽2—6毫米,雕刻刃角为67。。

3.雕刻-刮削器

1件,(标本P.6043,图版II之10)是一件精致的石器。这件标本为雕刻器与刮削器的结合体,象这种类型的石器在虎头梁(盖培等,1977)、昂昂溪(黄慰文等,1984)和水洞沟(Boule et al.,1928)遗址都有发现。小站发现的雕刻-刮削器制作精细,是在石片右侧边和远端的夹角上,各打下一小石片,形成屋脊形的雕刻器刃,雕刻刃角为73。,刃面宽2—4毫米。在石片左侧向背面加工成凸形的刃缘,加工疤痕匀称,刃角为73。。在石片右侧向背面加工成凹形的刃缘,刃角为63。。在远端向破裂面加工成直刃刃缘,刃角60。。台面仅保留一点,背面除加工的痕迹外,砾石面约占三分之二。

钻3件,占石器的1%。根据尖刃的长短分为长钻(大于10毫米)短钻(小于10毫米)两种。长钻一件,是用石片制作而成,尖刃长12毫米,尖刃角65。。采自地表的(P.6049,图版II之8)是一件短钻,在石块一端的两侧向背面加工,;形成一短而小的尖,尖长6毫米,钻的尖刃角74。。两侧加工的刃角也为74。。

三、讨论

(一)遗址的时代

由于试掘面积有限,从地层中未发现有哺乳动物化石,仅在遗址地表釆集到零星的哺乳动物化石碎片,这对确定遗址的时代带来了一定困难。我们目前只能根据地貌、地层与石制品本身的性质来作出初步的分析和判断。

小站遗址位于十里河北岸,文化遗物发现于第二级阶地后缘和第三级阶地前缘之间的坡积物里。由于长期风化侵蚀,地层一般比较薄,有的裸露出基岩。从本地区河流阶地发育的序列看,时代可能属中更新世,而含石制品的坡积物的时代应该更晚。石制品出自坡积层中第二层的中下部,此层质地坚硬,含有零星钙质结核,从此层出土的石核、石片、石器都不同程度地裹着一层坚硬的钙质外壳。另外此层未发现任何新石器时代的磨光石器与陶片。从石制品本身分析,它们的主要特征是:石片和用石片制作的各种石器在石制品中占重要比例;各类石器以单面加工为主;石器的主要类型为刮削器和尖状器,刮削器占石器总数的89%,这些特征符合于我国旧石器时代石器的共同特征。从少数精致标本来看,似乎是采用压制法加工的,这对确定遗址的时代又提供了一个依据。这批石制品与青磁窑遗址的石制品对比,无论从石器类型或加工技术都显得进步,而具有旧石器时代晚期的文化特征。综上所述,我们初步确定小站遗址的地质时代可能为晚更新世后期,即旧石器时代晚期。对于小站遗址,今后还需进一步开展工作,以便获得更多的材料和更为明确的时代证据。

(二)小站石制品的特点

1.石制品的原料主要为石英岩,其次为燧石和石英。

2.打片技术主要采用锤击法,偶用砸击法。锤击石片约占石片总数的99%。

3.从试掘和采集到的石制品来看,石核、石片数量少、石器数量多。

4.石器多用不同形状的石片制作,偶用石核与石块,这是一种以石片工具为主的石器工业。

5.石器分刮削器、尖状器、雕刻器和钻等类型。刮削器居显著地位,占石器总数的89%,此类石器形式多样,有单刃、双刃和多刃之分。双刃刮削器又分双凹、双直、凹凸、凸直、凹直等形式。多刃刮削器又分凸、直、凹等形式。还有一种为两种石器类型的结合体,即雕刻-刮削器。

6.石器以小型为主,尺寸在4厘米以下的有303件,占石器总数的88%。

7.石器的第二步加工,主要釆用锤击法。从少数刃缘平齐,修理疤痕平远而规整的石器标本来看,似乎使用了压制法或指垫法。

8.石器的加工方式多样,以向背面加工为主,占石器总数的70%,其次为向破裂面加工、错向加工和异向加工。

(三)小站石制品与华北旧石器文化的关系

小站石制品的特征同华北的旧石器文化有着广泛的联系。用砸击法产生的石核、石片、在我国最早发现于北京人遗址(Teilhard and Pei,1932),现在在早于或晚于北京人时代的一些遗址都有发现。如河北省阳原县的小长梁(尤玉柱等,1980)、和虎头梁遗址(盖培等,1977);山西省青磁窑、许家窑、峙峪遗址等。虽各遗址发现数量不一,没有北京人文化丰富并构成重要的特色,但说明了中国旧石器文化在其发展的过程中有密切渊源关系。小站石制品与青磁窑(李超荣等,1983)石制品对比,共同点较多:以石片石器为主体;打片以锤击法为主,偶用砸击法;工具组合以刮削器为主;石器以小型为主,尺寸在3—5厘米;石器大部分单面加工,以向背面加工为主。不同点是:小站石器类型丰富;加工规整;石制品中很少保留砾石面。与许家窑文化比较,无论从打片技术、石器组合,还是石器的加工都有许多相似之处。如许家窑文化中的盘状、高背状刮削器、短身圆头刮削器、喙形、凿形尖状器在小站遗址中都有发现。但也有不同之处,小站石制品的原料以石英岩为主,而许家窑以脉石英为主;许家窑发现的大量石球构成了许家窑文化的特色(贾兰坡等,1979),而小站未发现一件石球。与峙峪石制品对比,从打片技术,工具组合与石器加工也都有许多相似之处。如砸击法产生的石核、石片,石器中的盘状刮削器、凿形尖状器和雕刻器都在小站有发现。不过小站石器类型不如峙峪(贾兰坡等,1972)丰富。总之,小站石制品与华北的旧石器文化有着密切关系,也说明在时、空关系上,中国旧石器文化存在较明显继承性。

作者曾得到李树德、任秀生、李炎贤、黄慰文和卫奇等同志的帮助,曾得到大同市文化局和当地驻军的支持,杨明婉清绘了插图,杜治拍摄了照片,特此致谢。