第二讲 中国古代的本体论学说

中国哲学的本体论按照思想流派分为儒、释、道三派,按照时间顺序可分为先秦,汉代,宋代三个重要阶段。

1.儒家的本体论

中国人在讲宇宙人生时,喜欢讲“天人合一”、“天人关系”。“天人合一”中的“天”的各种内涵可以泛化来讲,但在实际上也存在差别。对于“天”的内涵,稍加分析就可以得到几个不同的层次:自然之天,主宰之天,命运之天,义理之天。

“天”有时指整个自然,例如“上天”、“天空”、“天气”;有时指“主宰”,例如我们常说“人在做,天在看”、“天帝”、“天罚”,仿佛天是有意志、有思维的;有时指命运的必然性或“有些事物不可改变”的规律,例如“天命”、“天意”,是一种冥冥之中的安排;有时指一种主持公道的主体,例如我们常说“天理何在”、“天心”。所以,对于“天人关系”、“天人合一”,我们通过对“天”的含义的不同层次的理解来进行区分并发展出几种不同的说法:天人同类、天人同道、天人同理、天人同心、天人相分等。

例如,汉代人往往持“天人同类(天人同构)”的说法,较具代表性的是董仲舒的“天人感应”学说:因为“天人同构”,天人之间有一种“感应关系”:一年有365天,人的骨头就有365节;一年有12个月,人的大骨头就有12节。这就是一个通过“天人同构”来说明天人关系的案例。

再如“天人同气”——在“气”的角度上,天人是同一的。“天人同理”与“天然同心”的原理与之相似。但也有一个例外:荀子认为“天人相分”:天和人之间没有什么关系,天是天,人是人。

这些就是由于古人对天人关系不同层次的理解而产生的不同的本体论。

1.1 先秦儒家

•《论语》:子曰:“予欲无言。”子贡曰:“子如不言,则小子何述焉?”子曰:“天何言哉?四时行焉,百物生焉,天何言哉?”

• 子“罕言性与天道”。

•《中庸》:致中和,天地位焉,万物育焉。天地之道,可一言而尽也:其为物不贰,则其生物不测。

•《诗经》:鸢飞戾天,鱼跃于渊。

“本体论”这个词来源于西方哲学,所以在一些中国哲学中没有此问题。比如,先秦儒家确实没有西方意义上的本体论。孔子说,他的学生说他很少讲性与天道:“罕言性与天道”,孔子很少讲关于人性跟“天道”的事情,“天道”和本体论是相关的。但是我们不能因此说孔子没有本体论思维,虽然孔子没有西方意义上的本体论,但他的思想中还是存在着关于本体论的思维的。

先秦人将宇宙和人生联系在一起来看。对于宇宙有两个字来概括,第一个是“变”,比如孔子的“逝者如斯夫”,第二个是“生”,比如“生生不已”。先秦人对与整个自然的观感即是:宇宙在不断的变化当中,同时不仅在“变”,它在变化中也在不断地“生”。“天生人”,“化育万物”,但“天”生出“人”后便不再过多干涉。

这种思维方式总是把“天”和“人”联系在一起来思考的,例如,《诗经》云:“鸢飞戾天”。这看起来是一种很普通的一种描写大自然“鸢飞鱼跃”这种景象的词句,但实际上,儒家在引用这句话时,总是从另外一个角度来理解:“鸢飞鱼跃”是有生机的,大自然不是死的,而是生机盎然的。那么,我们作为人,又应该有何种作为呢?《易传》云:“天行健,君子以自强不息”,大自然如此,我们人更应该“自强不息”。这就是先秦儒家本体论的思维方式。

1.2 汉代儒家

1.2.1 宇宙论的发端——《易传》

•“形而上者谓之道,形而下者谓之器。”

•“太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦。”

•“生生之谓易”

•“日新之谓盛德,富有之谓大业。”

•《彖》曰:“大哉乾元,万物资始,乃统天。云行雨施,品物流行。大明终始,六位时成,时乘六龙以御天。乾道变化,各正性命,保合太和,乃利贞。”

• “大哉乾元,至哉坤元!万物资生,乃顺承天。”

•“天地之大德曰生”

我们认为先秦儒家没有西方意义上的本体论。但到战国后期(《易传》是战国后期的著作),然后再发展到汉代,就逐步发展出来宇宙论(宇宙论和本体论稍有差别)。秦汉时期(另一种说法是战国后期),中国已经发展出成熟的宇宙论。宇宙论的目标是追溯这个世界的结构是什么样子的,这个世界是哪里来的,以及它是怎么发展到现在这个样子的。例如,《易传》中就有着有关的说法,就是经典的“太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦。”(“生”字往往与宇宙论有着紧密关联)关于“太极”为何物有很多说法,最为广泛接受的说法为:“太极”是宇宙“根本性的存在”,即指元气,两仪是指阴阳二气,四象是指春夏秋冬,八卦是指八种自然现象,即风、火、雷、雨、雪、水、云、烟八种自然现象。八卦生六十四卦,再生整个宇宙自然、天地万物,所以这是一种本体论的描述方式。

1.2.2 汉代宇宙论——以《周易•乾凿度》为例

•孔子曰:易始於太極。太極分而為二。故生天地。輕清者上為天,重濁者下為地。天地有春秋冬夏之節,故生四時。四時各有陰陽剛柔之分,故生八卦。八卦成列,天地之道立,雷風水火山澤之象定矣。

•故曰:有太易,有太初,有太始,有太素。太易者未見氣,太初者氣之始,太始者形之始,太素者質之始。氣形質具而未相離,故曰渾淪,言萬物相渾淪而未相離。

解释《周易》的“纬书”《周易•乾凿度》 提供了一种典型的事例:“易始於太極。太極分而為二。故生天地。輕清者上為天,重濁者下為地。”这一句话主要是在解释“太极生两仪”。然后两仪生四象,四象生八卦:“天地有春秋冬夏之節,故生四時。四時各有陰陽剛柔之分,故生八卦。八卦成列,天地之道立,雷風水火山澤之象定矣。”这一句话,是对《易传》的解释,而更为关键的是另外一句话:“故曰:有太易,有太初,有太始,有太素。太易者未見氣,太初者氣之始,太始者形之始,太素者質之始。氣形質具而未相離,故曰渾淪,言萬物相渾淪而未相離。”其中“有太易,有太初,有太始,有太素”把宇宙开端的生成过程分成了四个阶段。经历了这四个阶段,才有具体事物的存在。什么是太易呢?“太易者未見氣”,所以这时候还连“元气”都没有。到了“太初者氣之始”,这时就已经看到了“气”的分层状态。“太始者形之始”这时,“气”有了一定的形状,但是它没有形成具体的事物。“太素者質之始”,就是说已经形生了类似于原子、分子这样具体的结构。“氣形質具而未相離,故曰渾淪”,其中的“渾淪”已经包括了气、形、质等,此为接近形成具体事物,但是还没有形成具体事物的一个阶段。以上就是把具体事物从宇宙论上追溯到生成时的四个阶段。

1.2.3 阴阳五行理论

①阴阳

阳:运动的,外向的,上升的,温热的,功能的

阴:静止的,内向的,下降的,寒冷的,物质的

•化于旧形而隐即为阴,化为新形而显即为阳。宇宙生生不已,阴阳相继不断。

•阴阳相互转化,互为其根。

•阴阳之相感

•朱子:阴阳有个是流行的,有个是定位的。一动一静,互为其根,是流行的,寒来暑往是也。分阴分阳,两仪立焉,是定位的。天地四方是也。

•“易无思也,无为也。寂然不动,感而遂通天下之故”。

②五行

•五行的含义:

“五”,是指木、火、土、金、水五种基本物质。

“行”,一是指行列、次序;二是指运动变化。

•五行的特征:

水曰润下:是指水具有滋润和向下的特性。

火曰炎上:是指火具有温热、升腾、向上的特性。

木曰曲直:是以树干曲曲直直地向上、向外伸长舒展的生发姿态。

金曰从革:具有清洁、肃降、收敛等作用的事物,均归属于金。

土爰稼穑:具有生化、承载、受纳性质或作用的事物和现象,均归属于土。

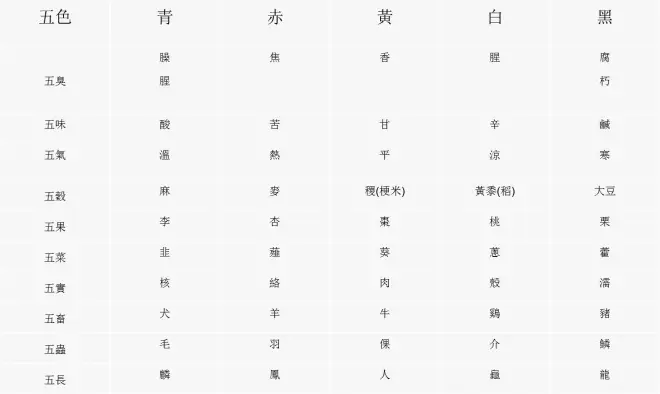

这种分类方法把天下万事万物根据一定的特征分成了五类。例如人身上的器官:中医完全利用了五行的理论(同时“五行”是中医的基础之一),将我们的五脏六腑与五行对应起来,通过它们之间的关系去验证我们的身体出现什么变故。

五行之间“相生相克”。相生的关系是“木生火,火生土,土生金,金生水,水生木”,相克的关系是“金克木,木克土,土克水,水克火,火克金”。(有一种说法叫做“邻相生,隔相克”,相邻的是相生的,相隔的是相克的。)

五行图的内涵在于:其一,任意一类事物跟其他四类事物都有相关性,以木为例,有生它的(水),也有它生的(火),有克它的(金),也有它所克的(土),扩大来讲,任何一个事物与整个宇宙的任何一个事物都是相关联的。其二,具有一种动态的平衡关系。相生相克的事物不是“死”的,而是在不断的运动当中。但同时也要维持宇宙的平衡——宇宙中哪一类事物的数量过多或是过少都是不可以的。比如,人体水太多是不可以的,木太少也是不可以的,这就体现了五行动态平衡的关系:中医看病就体现了以中医看待自然宇宙的“五行”视角:人生病后到医院去做检测,西医检测之后可能会开一副药,即“对症下药”。但是中医则是另外一种做法,中医不会“对症下药”,分析人生病的原因时可能会考虑四种可能性:例如,人体的肝可能有病变时,由于水(肾)生木(肝),也不一定是肝本身的问题,也可能是肾脏的问题。也有可能是火(木生火),也就是心脏的问题。也有可能是金(金克木),也就是肺的问题了。

五行是“气”,阴阳也是“气”。早期中国哲学将“气”作为主体的原因在于:其一,广泛性,气的形状是不固定的,因此就可以构成任何事物。其二,方便性,“气”的表达可有厚和薄,清和浊的差别,且它一直在运动当中,是捉摸不定的,这样,它就可以很“方便”地构成万事万物(由于气的运动状态、厚薄的不同而形成不同的万事万物)。

1.3 宋代儒家

宋明时期的儒家产生了理学,关于本体论演化出气本论、理本论、心本论三个分派。

以张载、王夫之为代表的“气本论”主张“天道、尽性”,理论依据是《易传》;以程颐、朱熹为代表的“理本论”主张“性即理”、“大学”,体现了“形上学”;以陆象山、王阳明为代表的“心本论”主张“心即理”,理论依据是《论语》。宋代儒家的本体论以理本论为代表。

1.3.1 理先气后

根据理本论的代表人物朱熹的观点,世界万物的存在形式不只有“气”,也有“理”。“理”是一个事物的“所以然”,包括事物的原则、原理等等。对于天地万物——现以桌子为例,桌子存在于此,就是因为桌子有着它的“所以然”。

怎样理解呢?再举一例:世界上现在有飞机,但是飞机在很久以前是没有的。在人类第一架飞机被造出来之前,飞机真的不存在吗?朱熹的“理本论”对此给出了否定的答案——天地万物之理,早就存在在那里了,我们只是根据“飞机之理”,“发现”了飞机而已。有了“飞机之理”,有了制造飞机的材料,就会出现飞机的具体存在。

那么,“理”和“气”之间是什么关系呢?朱熹认为,“理”是“气”根本性的存在,“理”是在先的,“气”是在后的。且“理”不会消亡,而“气”是有聚散的,是构成所有物质的材料,会消亡。相较于“气”,“理”更不容易发生变化,所以有“理先气后”的说法。

1.3.1 理一分殊——月映万川

柏拉图和朱熹有着相似的理论,即天地万物都有各种各样的“理”,此之谓“分理”(“分理”的概念是朱熹所提出),“分理”和“理”之间有着“统一性”的关系,其中又包含两个原则:一个是“终极性原则”,一个是“统一性原则”。

“天理”是终极性的“理”,即为把所有的“理”统合起来的根本性的“理”。“天”实际上代表的并不是日常所说的“上天”这个人格化的主体,而是指事物终极性的必然性。

那么“天理”和“分理”是什么关系呢?

朱熹提出了“理一分殊”的概念,实际上这个词是在解释一个具体的事物的存在和天地万物的根本性的存在,天地之间的关系叫做“万物之理终归为一”。也就是说每个人的人性和天地万物之性是一致的,都是从天地上分来的,可称为“天性”。但是人和人之间为什么会有差别?我们和动物之间为什么会有差别?动物和植物之间为什么会有差别?不是因为“理”不一样,而是因为构成事物的材质,结构不一样,即“气”不一样。可以打比方来理解:天上只有一个月亮,而地上有很多条河流,而每一条河流的形状,波浪大小,清浊程度都不一样,所以月亮在每一条河流上的倒影都会有一点差别,有些月亮的倒影是清楚明亮的,而有些月亮的倒影就不是很清楚了。那么这个差别是怎么导致的呢?朱熹认为,不是因为它们的“理”——月亮不一样,而是因为它们的“气”——每条河流的水不一样。朱熹同时用这套理论来解释我们的“人气”,朱熹承认人和人之间的“人气”是有差别的,这个差别叫做“气质之性”:有些人聪明一点,有些人愚笨一点;有些人生下来就比较有同情心,有的人生下来就没有什么同情心。但是,人们在根本上的“人气”是一样的,也就是,每个人都无差别地具有“仁义礼智”之性——朱熹把它称为“天命之性”,这样既解释了我们人为什么会有差别,又说明了每个人在根本上是一样的。所以通过修身养性,每个人都有机会成为“圣人”,这契合了先秦儒家的自我追求:“人皆可为尧舜”。这种对于“理一分殊”的理解叫做“月映万川”。

2.道家的本体论

道家本体论的代表人物是老子(和庄子)。在后来出土的郭店楚简中,又发现了道家对于本体论的全新说法(这在传世文献中是没有的)。除此之外,魏晋时期的玄学家郭象(魏晋道家玄学最重要的两个人物是王弼和郭象,王弼主要解释老子学说,作了《老子注》,郭象主要解释庄子学说,作了《庄子注》)也提到了另一种关于本体论的较为独特的说法。

2.1 “道”的内涵——以老子为代表的道家本体论

先秦哲学中鲜少有西方意义上的“本体论”,但老子的“本体论”思想却与西方意义上的本体论有很多相似之处——比儒家孔孟更接近一些。以老子为代表的道家把“道”作为终极性、根本性、统一性的存在。

“道”的内涵包括如下两层:

其一,“道”是万事万物的规律。它不仅仅描述了一个具体事物的规律,也体现了万事万物规律的统一性。正如宋代儒家描述“理”时引出了“天理”这一终极性的存在,道家描述“道”也有类似的说法——“天道”,意在表示整个宇宙有一个名为“道”的根本性规律。

其二,“道”构成万事万物的基础性物质存在。道是“生物之本”,即万事万物的原因,万事万物皆为“道”所生。

综上,“道”既存在于形式层面,也存在于物质层面,是“形式和质量的统一体”。

正如《道德经》云:“道之为物,惟恍惟惚。惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物。窈兮冥兮,其中有精;其精甚真,其中有信。”

“道”生成万物的时候,是“恍恍惚惚”的。那样的“恍恍惚惚”,其中却有形象。那样的“恍恍惚惚”,其中却有实物。它是那样的深远暗昧,其中却有精质。这精质是非常实在的,其中有信验可凭。

由此可见,“道”并不是“什么都没有”,它不仅仅是一种原则性、形式性的存在,也是一种物质性的存在。但“道”与宋代儒家所讲的“气”又不同,“道”是比气更为根源性的存在。“气”无论以怎样的形式存在,都是一个很具体的物质层面的存在。而“道”既是物质层面的存在,也是原则(形式)层面的存在。

“道”物质层面的存在体现于“道”是万事万物存在的根本原因。正如《道德经》云:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”其中,“一”指元气,“二”指阴阳二气,“三”指阴阳和合之后的和气(中气),然后才有了天地万物。我们注意到,“一”前面还有一个“道”,而儒家本体论指追溯到了“一”就不会继续向前追溯了,但是道家继续向前追溯了——因为老子认为一个具体事物的存在(“一”)是不能成为万事万物的原因的,而若一个事物要成为万事万物的“原因”,其一定是“无形式”的。简而言之,即“大象无形”(语出老子《道德经》第四十一章),老子认为,我们的眼睛所能看到的都是具体的形状,它们是有形的存在(通过现阶段的仪器设备能检测到的事物都是有形的),而万物真正的根本性存在肯定是无形的——如果它是有形的,就不能成为万事万物的根本。(所以用现阶段的仪器设备是检测不到“道”的,因为“道”不是具体的存在)。

所以,“道”是“无形无相,无色无味,无声无息,无始无终”的。道家用“无”来形容“道”,但此处的“无”并不能简单理解为“什么都没有”或“不存在”,“无”的内涵是“没有具体的形状、颜色、气味、声音……等等一切特征”。

在《道德经》中,还有一些对于“道”的规律的描述,例如“反者道之动”——这与马克思哲学中所说的“对立统一”异曲同工——老子找到了万事万物乃至终极性的“道”最根本性的规律——“反”:回归原点,周而复始(从太极图中,也可以看出“道”的这一特点)。

这就是老子为代表的道家本体论学说之一。

2.2 “水”是万物根本性的存在——郭店楚简中的道家本体论

在中国哲学当中,每当论及世间万物的最为根本性的、具体的、物质存在,绝大多数哲人给出的答案都是“气”,但也有一个例外,郭店挖掘的道家楚简认为水是世间万物根本性的存在。

“太一生水。水反辅太一,是以成天。天反辅太一,是以成地。天地复相辅也,是以成神明。神明复相辅也,是以成阴阳。阴阳复相辅也,是以成四时。四时复相辅也,是以成冷热。冷热复相辅也,是以成湿燥。湿燥复相辅也,成岁而止。故岁者湿燥之所生也。湿燥者冷热之所生也。冷热者四时之所生也。四时者阴阳之所生也。阴阳者神明之所生也。神明者天地之所生也。天地者太一之所生也。”(郭店楚简)

“太一”中的“一”得名于《道德经》中“道生一”的说法,是“元气”——一种“剧烈”的存在,为了强调其根本性,在“一”字前面加一“太”字,故得名。水是由太一生出来的,太一和水互相作用才产生了万事万物——水返回来配合太一发生作用,这样,太一和水就生成了天。天返回来配合太一发生作用,然后又生成了“地”。天和地共同作用后,又生成了神明(可能指日月或其他成对出现的自然事物),神明两者之间又发生了作用,于是,产生了阴阳。阴阳两者之间又作用了,于是,产生了四季(两仪生四象)。四象之间又作用了,于是,产生了冷暖。寒热之间又作用了,于是,产生了湿燥。湿燥之间又作用了,直到形成“岁”才停止演化配合。所以,岁是因为有了湿燥才诞生的。湿燥,是因为有了寒热才诞生的。寒热,是因为有了四季才诞生的。四季,是因为有了阴阳才诞生的。阴阳,是因为有了神明才诞生的。神明,是因为有了天地才诞生的。天地,是因为有了太一才诞生的。

2.3 对本体论的否定——郭象独化论

“无既无矣,则不能生有,有之未生,又不能为生,然则生生者谁哉?块然而自生耳。自生耳,非我生也。

故造物者无主,而物各自造。物各自造而无所待焉,此天地之正也。故彼我相因,形景俱生,虽复玄合,而非待也。知万物虽聚而共成乎天,而皆历然莫不独见矣。今罔两之图景,犹云俱生而非待也,则万物虽聚而共成乎天,而皆历然莫不独见矣。故罔两非景之所制,而景非形之所使,形非无之所化也…..…莫不自尔。

天下莫不相与为彼我,而彼我背欲自为,斯东西之相反也。然彼我相与为唇齿,唇齿未尝相为,而唇亡则齿寒。故彼之自为,济我之功弘矣,斯相反而不可以相无者也。”(郭象《庄子·齐物论注》)

如何理解“独化论”?

第一,“独化论”否定了本体论思维,认为天下万物没有本体,原本就是如此而不需要从其背后再找一个所谓“根本性、终极性的存在”。“独化论”认为“万物自生自化”,其核心二字是“生”和“化”,“生”,不是其他事物生出来的,而是本来就存在于此;“化”,变化的原因不是其他事物,也不是“道”,而是自身。万物自身即是自身的原因,任何事物都不是另一个事物的原因。

第二,“独化论”认为,万事万物间有着一种冥冥之中的秩序,而这种秩序并不是随机而无目的的。

根据《庄子•秋水》中“东西之相反而不可以相无”的说法,“独化论”也对世间万物无关而秩序井然作出了解释:东和西的相反是偶然的,但是万事万物彼此之间虽然没有直接的关系,但有一个表示它们间关系的词语叫“离合”。所谓“离合”,就是万事万物之间都会有一种秩序井然的,极其精微而不可探查原因的联系。比如说,“唇亡齿寒”,我们一般认为,嘴唇的存在是为了保护牙齿,所以这两个部位应该是有关系的。但“独化论”认为,虽然“唇亡”会“齿寒”,但这两个部位是偶然存在在那里的,彼此之间是无关的:“齿寒”是偶然的,与嘴唇是否存在无关。再比如,普遍的观点认为,人在阳光下有影子,人是影子的原因。但按照“独化论”,人并不是影子形成的原因,人和影子只是偶然地,凑巧地出现在一起。

第三,“独化论”对于人生的意义在于,其认为每个人都是“适性逍遥”的,自由自在的,互相并没有必然性的关系。我们能够找到符合自己本性的事情就善莫大焉了,无需过多地考虑其他因素。

3.佛教的本体论

•四法印:

①诸行无常(三世迁流不住,万法因缘所生。)

②诸受皆苦(无明生欲,欲不得满足即为苦。人生生老病死,烦恼不断。)

③诸法无我(人我见,法我见)

④寂静涅槃

•缘起性空:“众因缘生法,我说即是空,亦为是假名,亦为中道义。”

3.1 “空”:万法皆空——缘起性空

佛教是反本体论思维的,其对于万事万物的存在最基础的形容叫做“万法皆空”,关键在于“空”字。

“空”不是“不存在”,不是道教所说的“无”,更不是“存在”。佛教有一个词叫做“缘起性空”:万事万物没有本性,都是“空”性的。

其依据在于:一个事物如果能够成为它自身,那么它就有它生成的原因。

比如:存在着一棵树。这棵树确实是真实存在的吗?它存在的原因又是什么(它的“本体”是什么)?

和常识相违背的是,种子不是它的“本体”——因为如果种子确是它的本体,那么种子在没有任何其他辅助的情况下是可以独立变成一棵树的。而实际上,从种子到树,还需要阳光、土壤等形形色色其他自然因素的配合,有时候还需要人的关照,才能成为我们所看到的一棵“树”的样子。所以,对于很多原因累加起来才能形成现有形体并存在于此的树来说,没有任何一个具体的事物是它的“本体”。

那么,树自身可以成为自身的原因吗?也不可以。因为如果没有空气土壤等“因缘”,这棵树根本不会存在。

综上,任何一个事物自身都不能成为自身形成的原因,任何一个其他的事物也不能成为这个事物形成的根本性原因。故佛教得出的结论为:“万法皆空,因缘所生”,因为万事万物都是“因缘所生”,所以万事万物都是“空”性的,正如魏晋南北朝僧肇《不真空论》所述:

“然则万物,果有其所以不有,有其所以不无。有其所以不有,故虽有而非有,有其所以不无,故虽无而非无。虽无而非无,无者不绝虚;虽有而非有,有者非真有….…所以然者,夫有若真有,有自常有,岂待缘而后有哉?譬彼真无,无自常无,岂待缘而后无也?若有不自有,待缘而后有者,故知有非真有。有非真有,虽有,不可谓之有矣。不无者,夫无则湛然不动,可谓之无。万物若无,则不应起,起则非无,以明缘起,故不无也。”

我们不能说万事万物是存在的(“有”的):其一,如果万事万物确实为“有”,那么就无法解释:所有的“因缘”消失后,万事万物也就不复存在。其二,如果说万事万物确实为“有”,那么就无法解释“无常”:万事万物看起来是“存在”的,但没有任何一个事物能够“长存”(永存)——诸行无常。所以说我们不能说他是“有”,是“真正的存在”。

我们也不能说万事万物是不存在的(“无”的)因为我们还能够用眼睛看到事物的表象,所以我们也不能说他是“无”。

综上,佛教认为万事万物处在一种“非有非无”的状态。佛教不仅有“非有非无”,还有“非非有非非无”的说法,即在任何一个肯定的前面做否定,否定前面继续做否定。

由“万法皆空”的说法演化出“缘起性空”的说法:因为是“缘起”的,所以是“性空”的。“性空”并不是指“什么都没有”。

3.2 法界缘起

“缘起性空”的说法后来又发展出了一个独特的理论——“法界缘起”(并不归于本体论)。任何一个事物的存在实际上是由整个宇宙作为背景:比如,若追溯一棵树的因缘,会追溯到种子、土壤、空气。但实际上种子、土壤、空气又是从哪里来的?若继续向前追溯,整个宇宙(“法界”)都是它的背景,因此任何事物都以“法界”作为其缘起,也就有了“法界缘起”的说法。

佛教有“一沙一世界”的说法:任何一粒沙子里面都有整个世界、整个宇宙,一粒沙子里的内容与整个宇宙的内容是一致的:因为一粒沙子也是以整个宇宙为背景而存在的,以整个宇宙作为它的缘起。这与现代科学之间是有关的——一个最小的粒子中的结构跟整个宇宙的结构是有关联的。佛教持类似的观点:“一花一世界,一叶一菩提”。

“缘起性空”和“法界缘起”是佛教比较独特的说法,与现代科学有一些关系。

思考题:

1.试阐述朱熹理本论与柏拉图理念说之关系。

2.以汉代宇宙论与宋代本体论为例,讨论宇宙论与本体论思维之差异及其优劣。

3.试比较和评价天人合一与天人相分思想