“腰卷”与“蹴出”和“裾除”是不一样的东西

“腰卷”与“蹴出”和“裾除”是不一样的东西。

『腰巻き』は『蹴出し』や『裾除け』とは違う物です。

左边的照片是称做“腰卷姿”。

现在一般所说的【腰卷】,非常难以想象的样子啊。

此样子,是高级武家妇(夫)人盛夏时正式礼装(服)用姿(样子)”,所以是贵重(宝贵)的照片。

左の写真は、『腰巻き姿』といいます。

現在一般的に云う【腰巻き】とは、とても考えつかない姿ですね。

此の姿は、上級武家婦人の盛夏時の正式礼装用の姿」で、貴重な写真です。

到目前为止,我看过的是《NHK-TV的“笃姬”。只有黑泽(明)监督(导演)的电影《“隐砦的三恶人”姬(公主)》的样子。

今までで、私が観たのは、『NHK-TVの”篤姫”。と黒沢監督の映画”隠し砦の三悪人”の姫』の姿だけです。

打挂的袖(子)部分是细带的两端填蒿(gao3)(稻草),穿过硬邦邦的(腰)带穿着。(我在江户东京博物馆举办的“笃姬展”中初次看到实物)

打掛の袖の部分は細帯の両端に藁を詰めて硬くした帯に通して着用します。(私は江戸東京博物館で開催された“篤姫展”で初めて実物を見ました)

https://ameblo.jp/jidaiya-kyoto/entry-12388644520.html

·(衣装是金银彩丝的总刺绣,黑底为正式,在腕处不(重着)叠穿通过、在两胁(肋)出展开、衿(襟)在腰处卷起来的样子)

(衣装は金銀彩糸の総刺繍で黒地を正式で、重ね着を腕に通さず袖を両脇に広げ衿を腰の処で巻いた姿です)

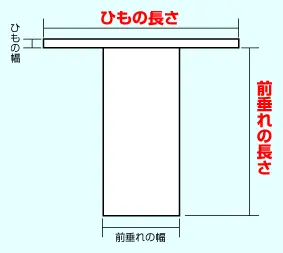

现代的“腰卷”是指贴(肌)肤直接卷付(回卷 绕卷)的下着(内衣),那是以前,入浴时男子穿着风吕褌(=腰布)进入,女性是穿着下带称作“汤卷”(=ゆまき)(yumaki)、“汤文字”(=ゆもじ)(yumoji)的东西发生变化。叫做“腰卷”。

現代での『腰巻き』は肌に直接巻付ける下着を云いますが、それは、昔、入浴時に男子は風呂褌(=ふんどし)をして入り、女性は下帯を『湯巻』(=ゆまき)『湯文字』(=ゆもじ)と称したものを付けてた物が変化して『腰巻き』と云います。

japan.fandom.com/wiki/%E8%85%B0%E5%B7%BB|https://kotobank.jp/word/腰巻

·现代的腰卷不是视线看不到的物品(东西),美空云雀唱的叫做“盐屋岬”的歌词中,有“手拂乱发 赤(红)色的蹴出 风中飞舞~”的部分,《踢出》(=かだし)(kedashi)是上次提到的半襦袢(=半じゅばん)(hannjubann)组合使用的【江户】词汇。

現代の腰巻きは、人目にふれる物ではないですが、美空ひばりが唄う「塩屋岬」と云う歌詞に“髪のみだれに手をやれば赤い蹴出しが 風に舞う〜”と部分がありますが、『蹴出し』(=けだし)は、前回で述べた半襦袢(=はんじゅばん)と組合わせて用いられる【江戸】の言葉です。

·同样的物品(东西)在【京都、大阪】被称为“裾除”(=すそよけ susoyoke)、“脚布”(=きゃくふ Kyakufu),在大阪,头疼心疼着物的裾,将左右的褄先夹在(腰)带中走路流行,由于给人看到,似乎有过縮緬(皱绸)(质)地绣入刺绣的物品(东西)。在【江户】似乎不流行刺绣物。右边的照片的芸者姿(艺妓样子)的《赤 色蹴出》很妩媚啊。(请点击放大)

同じ物を【京都、大阪】では『裾除け』(=すそよけ),『脚布』(=きゃくふ)と言い、大阪では、キモノの裾が痛むのを嫌い左右の褄先を帯に挟んで歩くのが流行し、人に見せる為にちりめん地や刺繍入りの物まであったそうですが、【江戸】では、刺繍物は流行らなかったようです。右の写真の芸者姿の『赤い蹴出し』は色っぽいですね。(クリックして拡大して下さい)

·“蹴出”是赤(红)色的,是因为良好的“保温性”而使用的。

『蹴出し』が赤色なのは“保温性”がすぐれている為に使われています。

·“蓝染”是为了驱除害虫等,驱除蝮蛇,自古以来就被用于农人的足袋等,最近据说驱水虫(脚气)良好,“本蓝染”的物品(东西)正在被贩卖(销售)。

『藍染め』は害虫などの虫除け、マムシ除けのため古から農家の人の足袋などに使われ、最近では水虫除けに良いといわれ『本藍染め』の物が販売されています。

·穷人、商家的丁稚(杂役)和奉公人(召使)等下工的女性等穿着短着物,穿着“蹴出”和“裾除”为了防止着物(和服)受损和弄污。

貧しい人や商家の丁稚や奉公人など下働きの女などはキモノを短めに着て『蹴出し』や『裾除け』付けてキモノの傷みや汚れを防ぐために着用しました。

*【御湿】是写作【襁褓】,【御襁褓】也是同汉字。

顺便说一下,【御湿】是宫中词汇写作【御湿】,从反物(布料)一反【御湿】“取六枚(张)”叫做【御襁褓】。

*【おしめ】は【襁褓】と書き【おむつ】も同じ漢字です。

ちなみに、【おしめ】は宮中言葉で【お湿】とも書き、反物一反から【おしめ】が”六枚取れる”から【おむつ】と云われているそうです。

另外,越中(富山县)褌(=褌)是当初女性在月事时使用的东西男性挪用的。

また、越中褌(=ふんどし)は、当初は女性が月ものの時に使用してた物を男性が流用したのです。

在京都有叫“褌屋”的店。听说最近很受女性欢迎。

京都には、「褌屋」と云うお店があります。最近は、女性に人気があると聞きます

下次、参加葬礼列立时,关于穿“燕尾服(=えんびふく)(ennbifuku)”,谈谈“好还是坏”。(刊登的照片可以越点击放大哦。)

这次话题怎么样?下次也请务必期待----------T,kuro

次回は、葬儀に参列する時に『燕尾服(=えんびふく)』を着用して「良いか、悪いか」、についてお話したいと思います。(掲載した写真はクリックする程拡大出来ますよ。)

今回のお話は如何だったでしょうか?次回も是非お楽しみに----------T,kuro

*仅供参考

文、图 bing

http://blog.livedoor.jp/kurowasai/archives/258228.html

【四五言的个人空间-哔哩哔哩】 https://b23.tv/A3cZdoV