三毛:如果没有荷西,三毛还是三毛吗?

三毛,原名陈平,奇女子也,这个称谓不知有人反对吗?

三毛为什么叫三毛,因为她觉得自己吧,根本不值钱,最多值三毛。这名字,确实与张乐平先生没有什么关系。

三毛,被某人唾弃过,因为觉得她的文章太过矫情。

于我,三毛向来是不同的。

因为,她的故事告诉我,原来,金钱、地位、家庭所有的一切都可以抛开,寻找一位灵魂伴侣,是多么的弥足珍贵。

三毛的一生,辗转流浪,正好重叠了嬉皮士于西方大行其道之时。

这群波西米亚主义者,远离人群,高喊自由,批判主流文化。

他们中的大多数,生于中产阶级,却是反出无悔,骨子里的反叛,枪管里插鲜花。

流浪,流浪!

他们离群索居,公社式文化,回归朴素的生活,成为嬉皮士们高举的大旗。

《撒哈拉故事》,算是三毛丛书中最为人所知的一部。

她与荷西在撒哈拉沙漠《白手起家》,从《结婚记》开始,于《芳邻》扩展,探访过《娃娃新娘》的无奈,经历了《荒山之夜》的惊险,体味过《素人渔夫》的无奈,感受了《死果》的惊悚,开怀于《天梯》的快意,喃喃于《沙漠观浴记》的羞赧,哑然于《哑奴》的离去,落泪于《哭泣的骆驼》的伤逝。

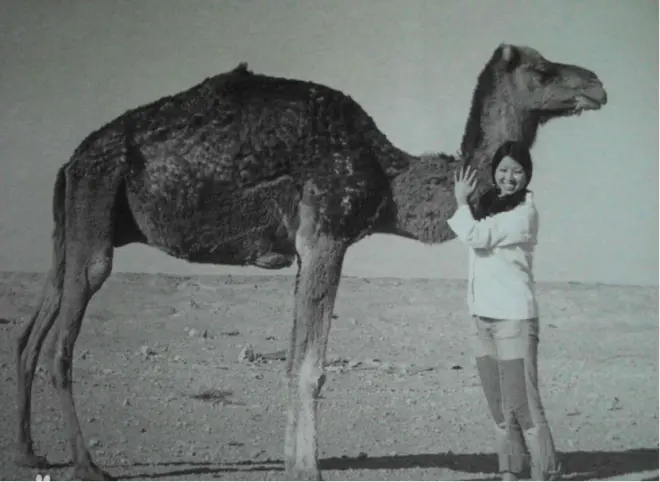

作为第一名踏上撒哈拉的中国女性,沙漠里枯燥的生活,被三毛赋予了另一幅模样。

物质上的痛苦可以克服,精神上的空虚那是无论如何也填补不了的空洞。

虽然如此,她仍是尽力让自己过得更好一些,哪怕是精神上。

三毛这一生,于她,过得却是那么的痛苦纠结。

过早经历应试教育之痛的她,为了跳出这样的桎梏,灰色的少女年代不容赘述。如果没有宽容的父母,一众和善的亲友,大概,三毛,也就不是三毛了。

她的青春,经历过最痛的桎梏,却仍然保持着对生活最大的热情,于大多数人来说,已经很难得了。

三毛的文章,广为流传,于撒哈拉沙漠,于着荷西,有着不可推卸的作用。

我们羡慕于她的恣意放纵,遥望于她的快乐洒脱。

荷西,如果没有荷西,这该是多么遗憾的一件事儿啊。

荷西,已经成为一个符号。

一个伴随着流浪的逗号,一个感情的省略号.......

荷西从小的梦想就是娶三毛为妻,为此,他不惜远赴北非,只为提早的为心爱的人画疆为土。

三毛承认自己从来没有热烈地爱过荷西,这是一种平淡深远的结合。

所以,在荷西离开后,三毛的思念才会如此久远。

激动人心的爱情只存在于一刹那,只有相伴的依偎才是长久的依赖和缠绵。

如果没有荷西,三毛还是三毛。

她仍然会去美国,去马丘比丘,去新疆,只是,再也没有如此快乐、放纵的孩子在笔尖徜徉。

她把快意留在笔下,将忧伤独自品尝,所以,世间终究留不下她的一个容身之所。

读者说道,“三毛,你是一个如此乐观的人,我真不知道你怎么能这样凡事都愉快”

三毛说道,“好在,别人如何分析我,跟我本身是一点关系也没有的。”