坦克越多,意味着机械化水平越高吗?——浅谈实战中步兵战车的重要性

一直以来,坦克以其强大的火力,厚重的装甲和如履平地速度,被很多军事爱好者当做战场上的“钢铁骑士”而追捧。大量的电子游戏,以及震撼的战争片,无一例外都是坦克作为主角。

坦克虽然自身火力强大,装甲坚固,但坦克也有复杂地形和城市环境机动不足的弱点。当年东欧大草原上让人肃然起敬的钢铁洪流,仅仅十年后,就在后苏联国土上的格罗兹尼,遭受了惨重的损失。

因此,真正的军迷谈到“机械化军队”,往往离不开一个词:步坦协同。如同春秋战国的车战和日本战国时代的武士军团一样,必须有大量的步兵作为掩护,才能够发挥核心力量的最高战斗力。当然,在现代战场上,装备了反坦克导弹,便携式防空导弹的现代步兵,也绝对不是冷兵器时代地位下贱的“足轻”,只能充当吸引火力的炮灰的作用。有的时候,装备便携式重武器的步兵,利用环境的掩护,能够对缺乏机动性的重型坦克部队造成致命的杀伤。

所以,在二战以来诸兵种合成的大规模地面作战中,各国都非常重视“摩托化/机械化步兵”的建设。所谓的“摩托化”和“机械化”,最基本的目的是让步兵的机动速度能够追上战车前进的步伐,不让步兵和坦克相互脱节,给对方各个击破的空间;进一步则是让步兵能够和装甲部队协同作战,彼此相互掩护,步兵收拾分散的软目标,坦克则集中攻击坚固的硬目标,在防线上撕开一道口子,让步兵杀进敌人的后方搅个天翻地覆。在城市作战则更加要求二者紧密配合,以坦克作为流动火力点,歼灭对方设置的路障和坚固建筑物,而步兵则利用个体小的机动性,穿梭于废墟,下水道之间,消灭敌方的散兵游勇,并提前清除掉埋伏在装甲部队开进路线上的反坦克武器。

为了实现这个目的,就要清楚我们的本期的主角:步兵输送车及步兵战车,而他们对应的机械化水平,即是我们中国军迷嘴里常说的“摩步师”和“机步师”。

步兵输送车——摩托化时代的主战兵器:

为了追上坦克,最简单的工具就是把人弄上车辆。运输车多种多样,从早期的敞篷卡车,到现在的轮式运兵车,都是摩托化部队的典型标志。在摩托化部队里,一般卡车只负责输送人员和给养,拖带火炮,并不会直接参与战斗。换句话说,这种步兵输送车更像是“大巴车”,送到目的地后,士兵再徒步作战。尽管如此,由于汽车比起人力和骡马运输能力更强,速度也更快,仍然可以在短时间内将大量人员和重装备送到战线上,因此苏联二战后期大纵深作战,基本上都是使用坦克撕开突破口后,再由大量卡车(相当部分是租借法案收到的美国卡车)将徒步步兵送到战线,达到包围德军的目的。

由于传统摩托化部队步兵进入战斗后得不到装甲车的掩护,现在的发达国家已经基本将摩托化部队转型为轻装甲部队或装备高机动车的部队。不但防御力比起卡车有了本质提高,而且机动性也大幅增强,步兵下车后还可以得到载具上的火力掩护,战斗力实际上已经不低于二战时期的机械化部队。

步兵战车——机械化步兵的千里马

和摩托化部队进入战场后步兵需要靠两条腿打仗不同,机械化部队是真正意义上的“步坦协同联合作战”。为了实现协同作战,步兵就需要一种更加强大的载具,能够让人员和坦克一起突击(而不是像摩托化部队跟在坦克后面),并在需要的时候下车作战。这种载具,自然需要一定装甲和堪比坦克的机动性,后来这种车辆便被称为“步兵战车”,简称步战车。

世界上最早的“步兵战车”的雏形诞生在第一次世界大战。重视步兵穿插战术的德军(中国解放军的步兵穿梭战术是普鲁士的改版)在遭受了机关枪和英国坦克的挫败后,决定开发一种能够掩护步兵推进的装甲车。随后,他们仿效英国人,在拖拉机地盘上装上装甲和火炮,制造出了AV7型“坦克”。这种“陆地巡洋舰”足有33吨,配备1门57mm炮和6挺7.92MG08式机枪,还有2支喷火器,需要18人驾驶,一个“坦克”还像中国古代战车一样拥有20名步兵掩护(这些步兵属于stormtrooper,意为突击队员,配备MP18冲锋枪),这种将装甲车和冲锋枪混合编制的部队,开创了机械化步兵的先河。

一战战败后,德国人被严格限制开发装甲车,甚至自动武器也被严格制裁。但是,德国人的复仇主义驱使他们仍然秘密进行装甲部队的重建计划。这时候,德国和同样被欧美敌视的苏联结成了长期盟友,并进行技术共享和人员交流。1925年,德国和苏联通过密约,约定在苏联境内建设供德国人学习坦克技能的学校,该学校存在于1928-33年,主要是一些有基础的人员进修装甲车辆的使用,德国人也为其配备了装甲车作为教具,希特勒上台后德国学员离开,该学校更名为喀山坦克学院。讽刺的是,苏德战争中相当一部分德国军官毕业于该学院,如第25坦克师师长约翰纳·哈尔德中将(进修时为上尉)。1930年代德国装甲兵复兴计划的领导人古德里安,也曾经来过这里视察工作并检查学员训练成果。在德国的战术下,被《凡尔赛条约》束缚的各种技术仍然在传承和发展,直到德国撕毁凡尔赛条约扩军备战后,德国人终于可以实践自己的机械化部队的计划了。当然,除了古德里安以外,苏联的图哈切夫斯基也重视到这一点,但他的改革随着他本人被斯大林清洗而戛然而止。

德国人总结了一战的坦克战术后,决定为坦克部队伴随的步兵装备同样适合野战机动的装甲车,最终产量最大,名气最响的装甲运兵车就是大名鼎鼎的SDKFZ 251。而他们也为装备装甲运兵车的步兵起了个著名的称号:装甲掷弹兵。

得益于德国坦克和机械化步兵的良好配合,德国在坦克性能并不良好的1939-1942年间仍然得以顺利的发动闪电战攻城略地。不同于苏联1941年多次坦克反突击后陷入重围的困境,德国坦克和装甲掷弹兵一并突击,攻占一地后便释放步兵占领战线稳定局势,而不像当时苏联脱离步兵作战的坦克,一旦孤军深入就很容易被合围。因此,在1941年开战时,苏联虽然坐拥20000辆坦克,其中还有1000多辆德国人无法打穿正面的T-34和KV-1,但却无法阻止德国人的进攻态势,很大原因就在于坦克部队缺乏步兵掩护,训练不足和弹药不足。这种态势一直到1942年斯大林格勒战役后才得以逆转。

这问题在42年仍然困扰着苏联军队。在天王星行动中,巴达洛夫率领的坦克第24军成功突破德国阵地攻入塔钦斯卡亚,并摧毁了一个德国机场和一百多架准备给斯大林格勒供应弹药的JU-52运输机。这群坦克攻入机场时弹药已经所剩无几,只得靠冲撞和碾压摧毁德国的飞机,因此德军尽管如此还逃跑了相当一部分飞机。但由于突破太快且没有步兵掩护,巴达洛夫随后深陷德军重围,一直坚持了5天才得以撤离,这为他赢得了第一号二级苏沃洛夫勋章,军团也改成近卫第2“塔钦斯卡亚”坦克军,但此时部队也几乎被迫丢弃了所有的坦克。同样的问题也出现在同期的勒热夫战斗中,加里宁方面军的索洛马京的机械化军突破后因为缺乏步兵跟进,被莫德尔(有传言他在1930年也去过喀山那个学校)调集重兵包围,3天后才被解救。

整个1942年,苏联坦克在当年仅T-34就生产10000多辆的情况下,在42年11月天王星行动(即斯大林格勒反攻战役)前仍然仅有7350辆,可见苏联坦克严重的损失。要注意的是,在1942年,德国人也只有少数长管4号坦克能够在正常距离摧毁T-34,可见绝大部分T-34是被德国人步兵操作的反坦克炮击毁的,充分说明缺乏伴随步兵的坦克生存性之低。痛定思痛,苏联一方面从美国加紧订购M3半履带车装载机械化步兵,一方面采用了一个非常冒险的战术——坦克骑兵。

坦克骑兵就是让传统步兵登上坦克的后盖,随着坦克推进而前进。虽然各国部队都广泛利用坦克载人,但是像苏联这样制式化采用该战术却十分罕见。苏联在1944年大规模的进攻作战中,就广泛把冲锋枪兵部署在坦克上,伴随坦克一并突击。虽然坦克骑兵面对榴弹炮和迫击炮相当脆弱,但是他仍然比起靠大卡车机动的摩托化部队有了更高的机动性,能够在草原上伴随坦克突击。当坦克加油修整时,他们就会下车担负起战线的稳定工作。凭借这类战术,1944年苏联的坦克集群纵深突击成功率大幅提高,突击后的部队被敌方围困或被步兵伏击的概率也大幅降低,为苏联成功实现10次打击做出了巨大贡献。

在二次大战后,机械化步兵成为发展的主流。

以苏联的机械化步兵作战为例,步兵班乘坐步战车跟随坦克进入战场,在距离敌人300米外下车作战,在步战车提供的火力支援下突破敌方防线。在这样的进攻中,士兵暴露在敌方远程火炮、机枪和迫击炮的时间大幅缩小,很难再出现二战中因遭遇对方突然的火力覆盖或飞机扫射而造成大量人员伤亡的问题。毕竟,靠人类的双腿,背负沉重的步枪和背包,突破对方以机枪、火炮、地雷、铁丝网封锁的数公里宽的无人区,早在一战时期就成了不可完成的难题。

在实现了乘车作战的机械化后,1970年代开始,美国和苏联又开始了新一轮“空中突击化”的升级换代。这一次,步兵乘坐的不再是装甲车,而是飞在天上的直升机,其机动性更是再一次急剧提高,在近年来的热点地区广泛使用。

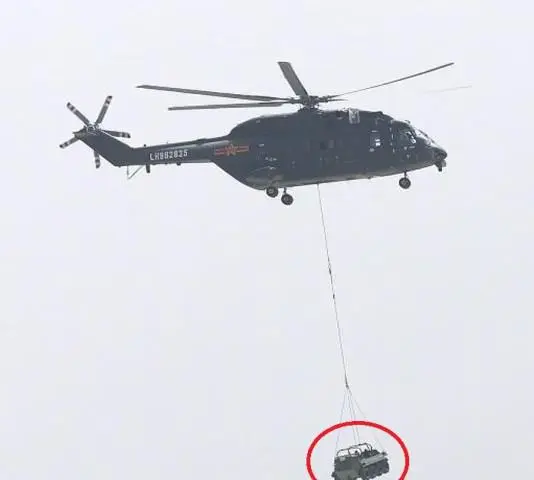

中国虽然是机械化建设比较迟缓的国家,但这两年,中国在稳步推进机械化和空中突击化方面也有了长足的进展,还有了一些创新突破。最大的改变就在,中国将空中突击的直升机和小型战车结合在了一起。

纵观历史的发展,战争无外乎是部队的机动性、火力、防护力和指挥通讯的博弈。从亚历山大大帝的“锤砧战术”,到成吉思汗的“机动弓骑兵”,再到苏德战场的机械化纵队,再到伊拉克战争的空中突击师,无一例外体现在上述四点的不断提升。事实证明,只有比敌人跑得更快,打得更狠,更加耐打,更加聪明,才能够赢得不断进化的战争。