实在界何以“不存在”?——简论拉康“不可能的真实”

“实在界不存在”,或许对拉康有些了解的人都会听说这句著名的断言。然而,作为拉康最为复杂难懂的概念之一,实在界这一“不存在”的维度无疑是极难理解的。本文无意对这个问题展开长篇大论的说明,而仅仅尝试在实在界一概念的流变中去把握它的面貌。

一、“粘在脚后跟上的东西”——早期的实在界

早年的拉康在刚建立起自己的三界体系时,仅仅将实在界界定为一种恼人的“剩余”(surplus),它拒绝象征化,因而无法被界定为象征秩序中的实存物——换言之,结构中根本无法为它留下一个位置。在《梦的解析》中,弗洛伊德判定在梦的运行过程中,有一个无法穿透的坚硬内核,这一内核是创伤性的(即由于某些造成创伤的经历而形成的),它结构着梦的基本运作。在梦的运行中,“词表象”和“物表象”归根结底都是对这一创伤性内核的表象替代。——用弗洛伊德的话说,“移置”和“凝缩”。弗洛伊德将这个创伤性内核命名为“表象代表”或“原质”(das Ding)。弗洛伊德认为,这一创伤性内核是受到压抑的结果。因而围绕这一内核结构起来的梦就成了“被压抑的愿望的满足”。此时,同样值得一提的是,弗洛伊德将原质与原初创伤——即对母亲的欲望的被压抑——联系起来。

到了拉康这里,原质的这一创伤维度被保留了下来。拉康将弗洛伊德的das Ding保留下来,并上升为他精神分析的三个框架之一——实在界。拉康认为实在界是主体所遭受的创伤被象征化后留下的剩余,象征界对这一内核进行消化的意图总是被绊倒。然而,主体不可能摆脱实在界恼人的剩余,它像一块口香糖,总是“粘在你的脚后跟上”。由于它无法被写入象征秩序,拉康才称为“不存在”。举个简单的例子,当我们感到压抑或是痛苦时,我们试图向他人言说内心的不快,但这种言说总是“并非全部”,总有东西无法被言说,我们又无法摆脱它,这就是实在界。

二、“不要向你的欲望让步”——安提戈涅与拉康-康德主义(Lacanian-Kantism)

成熟时期的拉康将实在界联系于欲望、驱力、死亡与原乐这些难以言说的事物。此时拉康的视角也发生了巨大的变化。实在界不再被视为主体需要躲避的东西,相反,它是主体的生存论之根,是人之所以为人的东西,它就是原乐(jouissance)。

或许我们用康德主义来解读此时的拉康,不失为一个明智的选择。在《延迟的否定》一书中,齐泽克就做过这样的尝试。在此书中,齐泽克明确指出,康德的先验自我,事实上就蕴含了一种去中心化的本体论的维度。由于这个先验自我,主体无法接近思想之原质,离开谓词所指的思想。我们便无法对“我思”这一维度有任何概念。换言之“我思”包含了一种极端的离心化,它就是拉康的“我于我不思之处在”的另一种逻辑表述。

那么这一先验自我与拉康的实在界又有何联系呢?应当理解的是,康德的先验自我是一个逻辑预设,先验自我是我们用知性推理和进行判断,即将感性之杂多与知性相综合的能力。换言之,先验自我与经验自我共同组成了我们知识的可能性。然而我们先天的局限性使得我们无法接近那个超验的“本体域”。一旦接近了那一本体域,我们的推理便会漏洞百出,最终导向康德所说的“二律背反”。也就是说,我们的先验自我使得我们只能拥有在现象域内探索知识的能力。

尽管将物自体,即本体域,等同于拉康的实在界还有诸多矛盾之处,但这不妨碍我们将这两者进行对比。一、它们都是主体无法接近之物。二、它们都是主体之知得以可能的前提。三、它们都和某种“崇高”(在拉康那里是原乐)有关。

在此有必要对康德的“优美”与“崇高”进行区分。“优美”指的是一种和谐的,引起人的愉悦的感觉,它对应着弗洛伊德的“唯乐原则”。“崇高”指的则是一种对和谐一致的破坏,一种混乱,无序,令人恐惧的无限现象所引起的不愉快感。这也就是说,康德先于拉康给出了原乐(jouissance)的定义,一种由不愉快感:痛苦、恐惧引发的快感。

对象作为崇高就被以某种愉快来接受,这种愉快只有通过某种不愉快才是可能的。(《判断力批判》p.99)

同时,这种崇高感的来源是“被提到原质层面的客体”。在拉康那里,作为原质转喻性客体的对象a(objet petit a)正是充当这一崇高客体作用的客体。对象a是引发欲望的对象,然而它只是“转喻性地”占据了某一能指的位置,使其被提升到崇高客体的高度。这一崇高,是由幻想框架$♢a来维持的。然而,通过客观的审视,我们无法得到对象a的任何特质,只有用被欲望扭曲的视野“斜目而视”(looking awry)才能察觉到对象a之为对象a的这一特质。

如果我们直视一个事物,即依照事实,对它进行切合实际的观看,进行毫无利害关系的观看,进行客观的观看,我们只能看到形体模糊的斑点;只有“从某个角度”观看,即进行“有利害关系”的观看,进行被欲望支撑、渗透和“扭曲”的观看,事物才会呈现清晰可辨的形态……对象a是这样一种客体,只有借助于被欲望“扭曲”的凝视,才能觉察其存在; 对于纯粹的“客观"的凝视而言,对象a是不存在的。换言之,根据定义,只能以扭曲的方式觉察小客体的存在,因为它无法超越扭曲,“自在地”存在。这么说,是因为对象a只是这种扭曲的化身和物化,是心烦意乱和心神不宁的这一剩余( this surplus of confs-sion and perturbation)的化身和物化。对象a是由欲望引入所谓的“客观现实”的。“客观上”,对象a是“空无”(nothing)。尽管如此,从某个角度观看,它还是能够以“某物" (something)的形态呈现出来。(《斜目而视》p.19-20)

而在康德那里,对象a的逻辑对应物,则是“先验对象”,是通过经验客体对本体域的直接呈现。

崇高的悖论如下:把现象性的、经验性的体验客体(objects of experience)与自在之物分割开来的鸿沟,是不可逾越的。任何经验客体,任何经验客体之再现( Vostellung),都无法充分呈现(darsellen) 原质这个超感性的理念(suprasensible Idea)。但是崇高是一个客体, 我们借助这个客体体验这种不可能性,体验再现在竭力追赶原质时遭遇的永久失败。因此,借助于再现的失败,我们对原质的真实维度有了预感。(《意识形态的崇高客体》p.291-292)

换言之,拉康的实在界立足于纯粹否定性的维度,我们只有通过某个崩溃点,才能察觉到它的存在。由此,“实在界不存在”的第二重含义便显现了出来。在康德那里,是经验/现象域的崩溃,而在拉康这里,则是象征秩序的断裂和缺口,由此,我们可以引出拉康的欲望图四。

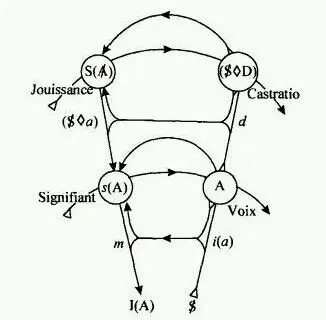

欲望图的下半部分,是想象界和象征界对主体认同构成的拓扑作用(即阿尔都塞意义上的“询唤”),在这里不属于我们的讨论范围。在此,我们仅关注图上方的实在界部分。

首先,jouissance(原乐)→castratio(阉割)意味着什么?这里的阉割当然不是真实的阉割,而是“象征阉割”。当我们每个人在象征秩序中注册主体性时,事实上便已遭受了象征阉割,即由父之名(Nom-du-pére)能指的介入,原初的欲望(或想象的菲勒斯)被压抑,阉割,成了实在界的原质。因此,主体上被画了一道杠,同时主体与原乐秩序之间被象征界的能指链条(significant→voix)阻隔开来。原因是原乐即是被象征秩序所禁止的快感。阉割的实行者,即是那个禁令的发送者,是位于S(A)处的实在父亲(亦即弗洛伊德《图腾与禁忌》中的原初立法者――那个唯一没有被阉割的原初父亲)。这个实在父亲,即是象征秩序的代理者,然而,他同时又是一个死去的父亲,因此是他者中一个缺失的能指。这也就是说,象征秩序是围绕一个根本的不可能性结构起来的。通过了S(A),我们到达了驱力公式$♢D。象征阉割,用齐泽克的话说,是“能指之筛对原乐的排空”,换言之,就是对原乐的禁止。然而,这一禁止是不彻底的,因为菲勒斯能指有一种根本的无能。在阉割之后,总有一些原乐外溢,撒播在大他者的周围,这些原乐与能指的接合,即是对象a(objet petit a),或者说康德意义上的被提高到物自体层次的先验对象。驱力就指向对象a,并将欲望(图中的d)引向不同的部分对象。$♢D中的D指的是在言语中被言说的“需求”(demand),需求中外溢的,不可能达成的部分即是欲望,desire。驱力公式意味着,正是发出要求的失败,要求的外溢,构成了驱力。然而这些驱力最终只会指向S(A),即原乐的不可能,或者说阉割,它不断将主体送回阉割的那一刻。因此,拉康称所有驱力本质上都是死亡驱力(death drive)它引导主体超越自我持存的维度,追求不可能的原乐本身。正是在此,我们得到了实在界的另一个定义,它是“永远要回到自己所处的位置”的东西。也正是因此,拉康说:“阉割意味着原乐必须被拒绝,为的是在欲望之大法的相反层级上得到它。”

由此,我们能够理解拉康的安提戈涅伦理(“不要向欲望让步”)的含义了。安提戈涅的悖论在于,她所不愿屈服的正是世俗礼仪的大他者的欲望(埋葬自己的兄长),但她却彻底悬置了大他者,以一种自我毁灭的姿态,奔向那不可能的原乐之实在界,即被拉康称作为Ate的,终极的死亡之界限。

三、“超感性之物是作为表象的表象”――视差本体论与拉康-黑格尔主义(Lacanian-Hegelism)

或许在此处,重复齐泽克对康德的指责是必要的:“康德的局限并不在于他陷于有限对立而无法自拔,无力抵达无限之域,康德不是不能抵达无限。相反,康德的局限性在于,他在寻求处于有限对立之外的超验之域;他不是不能抵达无限,他只是无法理解他正在寻找的东西,他早已得到。”

也许回到“崇高”这一概念,对我们理解晚年拉康的实在界是有益的。正如我们前文所见的,康德讲原质——物自体视作超出了再现领域(现象域)的超验之物,是再现领域的超验剩余。然而黑格尔对康德的批判正是在此:当我们从现象域出发,并试图把那个现象域的崩溃点所向我们展现的物自体时,我们不正是将其作为现象域的否定性限制吗?

与康德相反,黑格尔的立场是,在现象性之外,在再现领域之外,一无所有。对于彻底否定性的体验,对于“全部现象绝对不足以呈现理念”这一事实的体验,对于现象与理念的彻底分裂的体验,已经就是作为“纯粹的”、彻底的否定性的理念本身。(《意识形态的崇高客体》p.295)

黑格尔曾无疑十分正确地谈到了“面相学”向“颅相学”的过渡。面相学,指的是以主体的自发姿势和面相表达主体的内心。在黑格尔那里,面相学属于身体的语言,它属于意指化再现的层次。

面相学的最终结局是它的彻底失败:每个符指化再现都“背叛”了主体,它败坏、扭曲了它本来要揭示的东西;主体没有“恰当”的能指。从面相学向颅相学的过渡,充当着再现层面向呈现层的转变:与姿势和面相相反,脑壳不是表达内心的记号;它什么也不再现;就其惰性而言,它是精神的直接呈现。(《意识形态的崇高客体》p.299)

面相学的崩溃与失败,将我们带到了颅相学前。由于意指化过程的崩溃,能指链条上出现了一个豁口,一个缺位。这个否定性的无,就是黑格尔的理念/原质。而黑格尔的“无限判断”则将我们带到了作为对象a的客体面前,“精神是块头盖骨。”

在“无限判断”中,最高级(精神)和最低级(头盖骨)被以一种思辩的方式综合在了一起。作为惰性呈现的客体由于占据了原质的空位而奇迹般地成为了崇高客体。同样的例子还有将最高级的生殖和最低级的排泄综合在一起的那个器官。这难道没有为我们提供拉康的幻象公式$♢a的黑格尔版本吗?在这里,我们应该想起拉康那个著名的断言:“我把我自己作为礼物送给你——但我这个礼物……莫名其妙变成了一摊大便。”

从面相学向颅相学的过渡(或者说,视差转移)告诉我们,剩余原乐(崇高客体)的产生总是以一个初始的姿态(阉割,即在象征秩序中的注册)开始的。正如前文所提到的,拉康的那句断言:“阉割意味着原乐必须被拒绝,为的是在欲望之大法的相反层级上得到它。”

“超感性之物是作为表象的表象。”我们时刻都不应忘记这一断言。黑格尔的论述点在于“超感性之物”(理念、物自体、“实在界”)并非是于表象分裂的超验之物,相反,它们就是作为表象的表象,是现象域本身所呈现的否定性。当晚年拉康说,实在界是位于象征界表面的“鬼脸”时,难道这不正是他所想表达的:实在界根本不存在?由此我们得到了实在界的第三个定义:它是象征界的过度和断裂,是由此呈现的否定性本身,除此之外别无他物。

确切地说来,崇高的对象同时也就是一束光 ,或者“一个鬼脸”,它是被剥夺了现实支撑的纯粹的假象,一个“比现实自身还更真实的存在”:就其作为纯粹假象的能力而言,崇高的对象是(我们所体验到的)真实的界限的“化身”,它占据一定的空间,替代了那些应被驱逐的、取消的,以保证“现实”的一致性的东西 。(《延迟的否定》p.49)

或许在此,我们有必要提一下齐泽克的视差本体论:

在审视同一个未知因素时,视差是由两个互不兼容的视角构成的。在这两个视角中间,存在着不可化约的非对称性,即最低限度的反射性迂回曲折( minimal reflexive twist)。我们并不拥有两个视角。我们只拥有一个视角,以及在躲避这个视角的事物。透过第一个视角我们无法看到的事物,构成了空白,第二个视角填补了这个空白。(《视差之见》p.47-48)

此处,齐泽克的意思并不是——如同我们常人的庸见那样——我们应当学会用不同的视角看待问题,去“换位思考”,而是说,在两个视角间进行综合,调停是不可能的,我们唯一拥有的,就是两个互不兼容的视角形成的分裂,而那个不可化约的裂口,就是我们所拥有的“真实”,齐泽克称之为“视差实在界”。

我们可以简单举一个例子:“埃及人的秘密对埃及人而言也是个秘密。”黑格尔曾借助于这个事例向我们说明“超感性之物是作为表象的表象”这一逻辑。如果我们以视差逻辑把握这个问题的话,就能更加清楚地理解这一视差性质:一个是我们拥有的视角,另一个是埃及人的视角。这两个视角是绝不可能化约的,因为我们无从得知“谜是什么”,而只能察觉将两者分割开的鸿沟。正是通过视角间综合的失败,我们得到了答案:“破解谜语的方法就是使它谜上加谜。”

那么,将视差逻辑用于审视拉康的实在界时,我们便得到实在界视差了:如果我们在现象域(象征界)中追求实在界时,它显露出的是一张“鬼脸”,代表着可怕的死亡驱力和原乐。然而,当我们以安提戈涅式的姿态悬置大他者时,原乐消失了,实在界变成了一片大荒漠(“欢迎来到实在界的大荒漠!”)这也是为什么晚年拉康将原乐界定为“唯一的”,即菲勒斯原乐。它根本不是阉割的残迹,它就是因阉割的痛苦所导致的快感。而阉割留下的那些剩余(surplus),则是菲勒斯能指自身呈现的“否定性”,是剩余原乐(surplus jouissance)。他者原乐,即没有欠缺的,完整的原乐,不过是我们因回溯建构的想象物,是一个空位S(A)。

我们需要避免这样一种设想:将这个“另一方面”看作是第二层次的,就好像我们首先有一个完成了的真实的实体,随后又有一个“清空”快感的象征化的过程,随后留下了部分残存物,留下了这些享乐之岛(islands of enjoyment),即对象a。如果我们屈从于这种设想,那么我们将失去拉康的真实(Real)观念的矛盾性:如果没有一个预先存在的剩余快感,就没有快感的实体。实体就是一个被剩余所激发出来的回溯的海市蜃楼(mirage)……康德没有注意到:原质(Das Ding)只不过是被先验对象所激发出来的一种海市蜃楼。限定先于先验:所有那些“真实存在着的”不过就是那个现象的领域和它的有限性。而原质不过就是这种幻影( phantasm),它被空洞的先验对象所填充。(《延迟的否定》p.47)

至此,我们获得了“实在界不存在”的最后含义:它是一种“真实”,但却不过是象征秩序的否定性过度。

拉康对康德的解读的关键点在于:现象与原质之间的区分只能在作为能指所构造的欲望空间中得以显现。正是这种能指的介入才带来了一种分裂,将可进入的被象征化所结构的现实(reality)与空洞的真实区分开来,最终表明了原质的缺失。(《延迟的否定》p.47-48)

那么,这似乎意味着一种更加激进的姿态:物自体,即实在界,是纯粹的无。我们能够拥有的只是一个象征界,但是这个象征界又是不完整的,有欠缺的,它总是缺失一个具有缝合功能的能指,其自身的非一致性的S(A)。

然而,我们不要忘记,齐泽克曾在某种意义上称拉康是一个“马克思主义者”,拉康也多次从马克思那里寻找灵感。S(A),意味着没有什么东西能确保大他者的完整一致性。大他者,即象征秩序,总是不对称的,缺失的,甚至“对抗的”。拉克劳和墨菲正是在这一意义上宣称“社会不存在”的,因为社会早已为对抗所割裂。马克思曾揭开了资本主义的面纱,暴露了那个虚伪的,贪婪的,血腥的资本主义社会本身。与此同时,他不正是在其中找到了资本主义的症候(symptom,记住拉康曾将这个概念的发明者认定为马克思)之所在吗?社会总是由矛盾、对抗、阶级斗争所割裂,真正和谐一致的秩序从不存在。

通过实在界的冲击,想象性的平衡变成了符号性地结构起来的网络……因为大他者,即符号秩序,总是失效的、被划掉的、被切断的障碍……符号结构必须包含这样一个因素,该因素体现了符号秩序的“斑点”,体现了符号结构“不可能之点位”,而正是围绕“不可能之点位”,符号结构才成为结构的。(《意识形态的崇高客体》p.260)

换言之,社会为了维护自身的统一性幻象,防止死亡驱力的原质之维击碎能指链,它就必须掩盖自身的非一致性,掩盖那个不可能的创伤性内核。而起到这一作用的,便是幻象,$♢a。

幻象隐藏了下列事实:大他者,符号秩序是围绕着某种创伤性的不可能性,围绕无法象征化的事物,即围绕原乐这一实在界建构起来的。通过幻象,原乐被驯化,被雅化……在我们“穿越”幻象之后,最后是死亡驱力。(《意识形态的崇高客体》p.171-172)

因此,幻象不是某种假象,相反,正是幻象支撑着现实,它使我们不至于丧失现实感,直面实在界的创伤之维。一旦幻象被“穿越”,被击破,余下的只有死亡驱力。死亡驱力是纯粹的否定性,它是历史的零度之维,拒绝一切象征化。举个例子,当资本主义被一次又一次的危机击破时,它的创伤之实在界便侵入了象征秩序,那一刻,便是超历史的,革命的瞬间。

一旦我们否弃了幻象,我们便失去了现实本身。一旦我们从真实(Real)中减去幻象,现实自身也就失去了其逻辑推理的一致性。(《延迟的否定》p.127)

四、结语

到了这里,我们已经超越了拉康——康德主义。“实在界不存在”正是在其字面意义上而言的。弗洛伊德→康德→黑格尔这一组三元组,难道不正是对应着从表象到本质,再由本质返回到更高的表象这一黑格尔式的逻辑吗?本文当然无法穷尽实在界这一复杂的概念,在拉康——齐泽克语境内的流变,但至少,我们完成了一种“半说”,拉康的意思不正是,任何真理只能以半说的形式表达吗?

参考资料

[1]肖恩·霍默《导读拉康》重庆大学出版社 2014

[2]吴琼《雅克·拉康――阅读你的症状》中国人民大学出版社 2011

[3]斯拉沃热·齐泽克《意识形态的崇高客体》中央编译出版社 2014

[4]斯拉沃热·齐泽克《斜目而视:透过通俗文化看拉康》浙江大学出版社2011

[5]斯拉沃热·齐泽克《视差之见》浙江大学出版社 2014

[6]斯拉沃热·齐泽克《延迟的否定:康德、黑格尔和意识形态批判》南京大学出版社 2018

[7]阿兰·巴迪欧《小万神殿》南京大学出版社 2018

[8]康德《判断力批判》人民出版社 2002

[9]黑格尔《精神现象学》商务印书馆 1979

[10]弗洛伊德《释梦》商务印书馆 2002