《权力意志》-尼采[7.1886年底至1887年春]

[7.1886年底至1887年春] [1]

〈第一章:“什么是真理?”〉

〈第一节:谬误心理学。〉

7[1]

谬误心理学

自古以来,我们都把某种行动、性格、此在的价值置于意图之中,

置入目的之中,而人们都是为这种目的之故而作为、行动和生活的:趣

味的这样一种古老的特异反应性,最终会发生一种危险的转折,——假

如事件的无意图性和无目的性越来越多地进入意识的前台。于是,似乎

就酝酿了一种普遍的贬值:“一切都没有意义”——这句忧伤的名言意思

是说:“一切意义皆在意图中,而且假如根本没有意图,也就根本没有

意义了”。按照这种估量,人们就不得不把生命的价值置入“死后的生

命”之中;抑或把生命的价值置入观念或人性或民族的持续进化过程

中,或者是超越人类之外的持续进化过程中;不过,这样一来,人们就

进入无限的目的进程(Zweck-progressus in infinitum)中了,最后,人

们就不得不在“世界进程”中确定自己的位置(也许是以那种反鬼神论的

观点,即认为这就是进入虚无的进程)。

与此相反,对“目的”需要作一种更严厉的批判:人们必须认识到,

一个行动决不是由一个目的引起的;目的和手段是解释,在解释中,一

个事件的某些要点会得到强调和遴选,代价是牺牲其他要点,而且是大

多数要点;每当人们奔着一个目的去做某事时,都会出现某种根本不同

的和不一样的东西;关系到每一种有目的的行动,情形就如同所谓的太

阳放射的热量的合目的性:太大的热量浪费掉了;几乎微不足道的一部

分是有“目的”、有“意义”的——;一个带有“手段”的“目的”是一个十分

不确定的描写,这种描写作为规定、作为“意志”固然可以发号施令,但

却是以一个由服从者和驯化工具组成的系统为前提的,后者以完全牢靠

的伟大之物取代了不确定之物(也就是说,我们想象一个由设定目的和

手段的、更聪明但也更狭隘的理智组成的系统,为的是能够赋予我们唯

一熟悉的“目的”以“一个行动的原因”的作用:而真正说来,我们是没有

这个权利的(这意思就是,为了解决一个问题而把问题的答案放进我们

的观察所达不到的世界中了——)最后:在引发合目的行动的那些作用

力的变化序列中,为什么“一个目的”就不可能是一个伴随现象呢?——

一个先行被抛入意识中、有助于我们确定事件之方向的苍白图像,作为

事件本身的征兆,而不是作为事件的原因?——但这样一来,我们就批

判了意志本身:把在作为意志行为的意识中出现的东西当作原因,这难

道不是一种幻想吗?难道所有意识现象不都只是最终现象(End-

Erscheinungen),一个链条的最后环节,但表面上就它们在一个意识平

面内的先后秩序来说是自行制约的?这或许是一种幻想吧。——

反对所谓的“意识事实”。观察是千难万难的,谬误也许是一般观察

的条件

我有意地伸展我的胳臂;假定作为民族的一员,我对人类身体的生

理学以及人类身体运动的机械规律所知甚少,那么,真正说来,与随后

所发生的事情相比较,还有比这种意图更暧昧、更苍白、更不确定的东

西吗?还有,假定我是一个最敏感的机械师,而且特别精通这里所应用

的公式,那么,我伸展自己的胳臂就不见得会好些或者会坏些。在此情

形中,我们的“知识”和我们的“行为”是截然分离的:就仿佛是在两个不

同领域里。——另一方面:拿破仑实施一项远征计划——这是什么意思

呢?在这里,计划实施过程所包含的一切东西都是有意识的,因为一切

都必须得到指令:但即便在这里,也已经是把下属当作前提了,他们要

解释一般指令,适应当下困境、势力范围等等之类。

世界并非如此这般存在的:而且生命体乃是以世界向它们显现出来

的样子来看世界的。倒不如说:世界是由这些生命体组成的,而且对每

个生命体来说都有一个细小的视角,生命体正是由此来衡量、觉察、观

看或者不观看的。“本质”付诸阙如:“生成之物”、“现象”乃是唯一的存

在种类。|? [2]

“变化”,没有一种变化是无根据的——总是已经以某个隐藏在变化

背后的东西为前提的。

“原因”与“结果”:从心理学上来推算,这是在动词中表达出来的信

仰,主动与被动,行为与遭受。这就是说:发生事件被分离为一种行为

与遭受,对一个行为者的假定是先行的。这背后隐藏着对行为者的信

仰:仿佛哪怕去掉了“行为者”身上的一切行为,行为者本身也还剩了下

来。这里的潜台词始终是这样一种“自我观”:一切发生事件都被解释为

行为,带着一种神话,一个与“自我”相应的本质—瑹—瑹—

〈第二节:真理和谬误的价值。〉

7[2]

真理和谬误的价值

我们的估价的起源:源于我们的需要

我们的表面上的“认识”是不是也只能在更老旧的估价中去寻找,后

者已经如此牢牢地被吞食了,以至于它们已经成了我们的基本组成部

分?以至于真正说来,只有较新鲜的需要与最老旧的需要的结果动手打

架了?

世界如此这般地被看待、被感觉、被解释,使得有机生命在这种解

释的透视角度中得到保存。人不只是一个个体,而是在某一条确定路线

上繁衍下去的总体有机物。人持存着,这已经表明,一个阐释种类(尽

管是不断扩展的阐释)也持续下来了,阐释系统并没有发生变化。“适

应”。

我们的“不满”、我们的“理想”等等,也许就是这种被吞食的阐释、

我们的透视性观点的结果;也许有机生命终将毁灭于此——正如机体的

分工同时也造成各个部分的萎靡和弱化,终于导致整体的死亡。有机生

命的灭亡就像个体的灭亡一样,目的必定都是为了它的最高形式。

真理和谬误的价值

(19) [3]

价值评估 A)作为结果(生命,或者没落

B)作为原因

容易误解的解释

假面舞会

作为诽谤术、自我夸耀

受等级制约

受种族制约

星期日价值与日常价值

在危机中、在战争和危险中,或者在和平中

在一种理想的荣誉中、在对其对立面的谴责中的形成过程。

对抗:在强化与“改善”之间、在个体的强化与一个种族的强化之

间、在一个种族的强化与“人类”的强化之间。

请注意!“创造性的东西”有多深入?

为什么一切活动,包括一个感官的活动,都与快乐感相联系?是因

为事先有一种阻碍、一种压力存在吗?或者倒是因为一切行为都是一种

克服、一种主宰,都造成权力感的增长?——思想的快乐。——说到底

它不只是权力感,而是对创造和对被创造者的快乐感:因为一切活动都

是作为关于一个“作品”的意识而为我们所意识的

真理和谬误的价值

一个艺术家经受不住现实,他旁顾左右又频频回顾。他严肃认真的

看法是:一个事物的价值就是那种阴影般的残余,人们从颜色、形态、

声音、想法中获得的残余;他相信,一个事物、一个人越是变得细微、

稀薄、稍纵即逝,其价值就越是增长起来:愈少实在,就愈有价值。这

就是柏拉图主义:不过后者还更拥有一种勇敢,在倒转方面:——它根

据价值程度来衡量实在程度,并且说:“理念”愈多,存在愈多。它

把“现实性”概念倒转过来了,并且说:“凡是你们认为现实的,都是一

种谬误,而我们愈接近‘理念’,〈就愈接近〉真理”。——明白这意思

吗?这曾是最大的信仰改宗:而且因为它被基督教所采纳了,所以我们

就看不到这件令人奇怪的事情了。柏拉图曾是一位艺术家,他从根本上

讲是偏爱假象(Schein)胜于存在(Sein)的:也就是说,他偏爱谎言

和真理的虚构,偏爱非现实之物胜于现成之物,——而他是多么坚信假

象的价值,以至于他把“存在”、“原因”和“善”、真理之类的属性——简

言之,被人们赋予价值的其他一切东西——都赋予假象了。

价值概念本身,被看作原因:第一个看法。

值得授予荣誉的一切属性,都被馈赠给理想了:第二个看法

〈第三节:求真理的意志。〉

7[3]

求真理的意志

“不可知论者”,自在的未知之物和神秘之物的敬仰者,他们是从哪

里获得权利,把一个问号当作上帝来崇拜呢?一个上帝,如此这般保持

于遮蔽之中的上帝,也许值得害怕,但肯定不值得崇拜啊!还有,为什

么未知之物就不可能成为魔鬼呢?而“它是必须被崇拜的”——那么,在

此起统率作用的就是一种体面本能了:这乃是英国式的。

先验论者,他们发现,所有人类知识都满足不了人类心灵的愿望,

而倒是与之相矛盾的,使之颤栗的——他们天真地在某个地方设定了一

个世界,这个世界却能与人类的愿望相合,而且同样显示〈自身〉为我

们的认识所达不到的:他们以为,这个世界就是真实的世界,与之相

比,我们可认识的世界只不过是错觉。康德就是这样看的,吠檀多哲学

(Vedanta-Philosophie)早就是这样了,某些美国人也是这样看的。

——“真实的”,这对他们来说意思就是:符合我们心灵的愿望。从

前,“真实的”意味着:符合理性。

现代最普遍的标志:人类在自己的心目中已经不可思议地丧失了尊

严。长期地作为一般此在(Dasein)的中心和悲剧英雄;然后至少在努

力证明自己〈是〉与此在的决定性的和本身富有价值的方面有着亲缘关

系——就像所有形而上学家所做的那样,他们意欲坚守人类的尊严,并

且相信道德价值乃是基本价值。谁若放弃上帝,就会愈加严格地恪守道

德信仰。

求真理的意志

情绪的削弱。

A. a.意志、意图、激烈的欲望进入一个方向中

b.目的,更少激烈的,因为此间出现了关于手段和途径的观念

c.“根据”,没有欲望:根据律的心理学上的可靠性在于对意图(作

为任何事件的原因)的信仰

B.区分性思维乃是占有意志中恐惧和谨慎的后果。

对于一个客体的正确表象原本只不过是达到把捉、把握、夺取之目

的的手段。

后来,这种正确的表象本身就被感觉为一种把捉,一个使满足得以

出现的目标。

最后,思维成为权力的征服和运用:一种拼合,把新事物置入旧序

列中的排列,等等。

C.新事物带来恐惧:另一方面,为了把新事物把握为新事物,恐惧

必须已经在此存在

惊奇乃是削弱了的恐惧。

已知之物激发信赖感。

“真实的”乃是某种唤起可靠感的东西

inertia[惰性]首先试图在每一种印象中引发一种等量齐观:这就

是把新的印象与旧的记忆等同起来;它要的是重复。

恐惧教人去区分、比较

在判断中有一种意志剩余(应当如此这般存在),一种快感剩余

(肯定之快感:) [4]

请注意:比较不是一种原始的活动,而是等量齐观!判断原始地不

是一种关于某物如此这般存在的信仰,而是关于某物应当如此这般存在

的意志。

请注意:痛苦乃是一种具有最粗糙形式的判断(否定性的)。

快感乃一种肯定

关于“原因与结果”的心理起源。

求真理的意志

阐释

何以世界解释乃是一种支配性欲望的征兆。

艺术世界观:直面生命。但在这里没有对审美直观的分析,把审美

直面还原为残暴、安全感、裁决感、局外感等等。人们必须对付艺术家

本身及其心理学(对游戏欲望的批判,作为力的释放、有关变化的乐

趣、有关对自己的灵魂的挤压的乐趣,艺术家的绝对利己主义等等)。

他把哪些欲望纯化了?

科学世界观:批判那种对于科学的心理需要。意愿使事物变得可理

解;意愿使事物变得实际、有用、可利用——:在何种意义上是反美学

的。唯有价值能够得到计算。在何种意义上一个平均种类的人想要在此

取得优势。如果历史竟以这种方式被占有,那是可怕的——优越者、裁

决者的王国。他把哪些欲望纯化了?

宗教世界观:对宗教人的批判。未必是道德的人,而是获得强大提

升和深度萎靡的人,他用感恩或者怀疑来阐释前者,而不是从自身来推

导前者(——后者也没有——)。本质上是感到自己“不自由”的人,他

把自己的状态、屈从本能纯化了。

道德世界观。社会等级感被置入宇宙之中:不可动摇、规律、有序

和同等,此类东西因为受到最高评价而在最高位置上被寻求,在宇宙大

全之上,或者在大全背后,同样地—瑹—瑹—

什么是共同的:支配性的欲望可以被视为最高的价值审判机关,其

实可以被视为创造性的和统治性的力量。不言自明,此类欲望要么相互

敌对,要么相互制服(综合地讲也可能结合起来),要么在统治中变

化。但它们的深度对抗是如此之大,以至于在它们要得到全部满足时,

就必须设想一个深度平庸的人。

对艺术家来说,“美”之所以是处于一切等级制以外的东西,是因为

在美中对立面受到了压制,权力的最高标志,亦即超越对立的东西;此

外没有张力:——不再需要什么力量,一切都如此容易跟随、服从,并

且为了服从而装出最可爱的表情——这一点使艺术家的权力意志感到轻

松愉快。

世界解释

及其共同点。

〈第二章:价值的起源。〉

〈第一节:形而上学家。〉

7[4] [5]

形而上学家

蠢货:拉梅内 [6] 、米什莱 [7] 、维克多·雨果

出于对无条件权威的习惯,最后就形成了一种对无条件权威的深刻

需要:——这种需要是如此强烈,以至于在一个批判时代里,诸如康德

时代里,它本身就表明自己比对批判的需要更优越,而且在某种意义

上,它善于征服和利用批判性理智的全部工作。——在下一代人身上

(他们通过自己的历史本能必然被引向每一种权威的相对性上了),这

种需要再度表明了自己的优越性,这时它也利用了黑格尔的进化哲学、

被改名为哲学的历史学本身,并且把历史说成是道德理念的不断自我启

示、自我赶超。自柏拉图以降,哲学都处于道德的统治之下:甚至在柏

拉图的先行者那里,道德的阐释也起着决定作用(在阿那克西曼德那

里,万物的毁灭乃是因为它们摆脱纯粹存在而受到惩罚,在赫拉克利特

那里,现象的规律性乃是整个生成的道德合法性特征的证据)

什么是道德行为的标准呢?1)它的无私性;2)它的普遍有效性,

等等。但这是军营的道德观念(Stuben-Moralistik)。人们必须研究一

下民众,来看看每一次都是什么标准,其中表达出什么。一种信

仰:“这样一种行为属于我们第一性的生存条件”。所谓非道德的,意思

就是“带来灭亡的”。现在,所有这些群体(在其中已经发现了上述诸定

律)都已经毁灭了。此类定律中个别总是重新得到强调,因为每一个新

构成的群体都需要它们,诸如“不可偷盗”之类的定律。在社会共通感

(例如imperium romanum[罗马帝国])未能被要求的时代里,欲望就

投身于“灵魂得救”(在宗教上讲):或者“最大的幸福”(在哲学上

讲)。因为甚至希腊的道德哲学家们也不再对自己的πσλις[城邦]有感

觉了。

斯宾诺莎的心理学背景。可怜啊!

1)处于显突地位的是享乐主义观点:持久的欢乐何在,或者说,

欢乐的情绪怎样才能被永恒化?

只要欢乐关联于某个个别事物,那它就是受限制的和短暂易逝的;

当欢乐不再随事物发生变化,而是居于不变的联系中时,它就变成完满

的;当我把宇宙大全转变为我的所有,即omnia in mea[我身上的一

切],并且在每个瞬间里都能就这种omnia mea[我的一切]说“mecum

porto”[我带着自己的一切],这时候,欢乐才是永恒的

在《理智改进论》(tract.de intell.Emendatione)(《文集》,

第二卷)第413页上:“我已经做出决定,要探究是否能找到某个东西,

拥有了它,我就可以永远获得一种持久而至高的欢乐的享受”。“对于一

种永恒和无限的本质的热爱,乃以一种排除所有悲哀的欢乐来充实心

情”。“至高的善乃是对于我们的精神与宇宙的统一性的认识”。

2)自然的—利己主义的观点:德性与权力是同一的。它并不断

念,它满怀渴望;它并不与自然斗争,而是为自然而斗争;它并不消灭

最强大的情绪,而是满足最强大的情绪。我们的权力所要求的东西就是

善的;反之则是恶的。德性来自追求和自我保存。“我们所做的,是为

了保存和增扩我们的权力”。“我理解的德性和权力是同一个东西”。

Finis=appetitus[目的=欲望]。Virtus=potentia[德性=力量]。

《伦理学》,第四部分,定义七、八。 [8]

3)这个特殊的“思想家”露出了马脚。认识成为所有其他情绪的主

宰;认识是更强大的。“我们真正的活动在于思维本性,在于理性沉

思。对活动的欲求=要合乎理性地生活的欲求。

“我没有十分重视柏拉图、亚里士多德和苏格拉底的权威”;对于那

种有关“实体形式”的学说(经院哲学表达方式中的目的概念),他称之

为“无数蠢事当中的一种”。

费尔巴哈的“健康而新鲜的感性”

《未来哲学的原理》,1843年。

反对“抽象哲学”

古代哲学把人视为自然的目的

基督教神学把人的拯救看作神性天命的目的。

奇怪的斯宾诺莎:“所谓conscientiae morsus[痛苦的情绪],我理

解为由一个与所有期望相反的过去事物的表象所伴随的悲伤。”《伦理

学》,第三部分,命题十八,附释一、二,第147—148页。情绪定义之

十七,第188页。 [9]

如果所期望的结果没有出现,恐惧突然中止了,那么,对立面就是

gaudium[喜悦、愉快]。尽管有K.费舍尔 [10] 的说法,但在这里,斯

宾诺莎或许还是有可能选择a potiori[占有]这个名称的:还有,他是

把所指对象视为任何“良心谴责”的客观核心。确实,就自身而言,他必

定要否定罪责:那么对他来说,剩下来的“conscientiae morsus”[痛苦的

情绪]这个事实是什么呢?

如果究其根本,万物都借助于神性力量而发生,那么,万物以自己

的方式就是完满的,事物本性中就没有什么恶事;如果人完全不自由,

那么人类意志的本性中就没有恶;如此说来,恶事和恶就不在事物中,

而只是在人的想象中。

上帝身上没有意志、理智、人格和目的。

斯宾诺莎反对那些说上帝sub ratione boni[以善的理智方式]创造

万物的人们。这些人似乎是假定了上帝之外的某个不依赖于上帝的东

西,上帝在自己的行动中指向这个东西犹如指向一个典范,或者,上帝

追求这个东西犹如追求一个目标。这真是使上帝臣服于天命:此乃最大

的无稽之谈。《伦理学》,第一部分,命题三十三,附释二。 [11]

任何事件的终极根据都是“上帝意愿它们”,ignorantiae[无知的]

安瑟伦。不过,上帝的意志却是人类达不到的。在这种思想方式中,真

理就会对人类永远遮蔽起来,倘若不是数学(数学并不关心目的,而只

是关心量的本性和特性)为人提供了真理的另一个准绳的话。

笛卡尔说“我曾把许多东西视为真实的,而这些东西的谬误我现在

已经认识到了”。斯宾诺莎说“我把许多东西视为善的,而对于这些东

西,我现在已经认识到了它们是空洞的和无价值的”。“如果存在着一种

纯真的和永恒的善,那么,这方面的满足同样也是持久的和不可摧毁

的,我的快乐也就是永恒的了”。

心理学上的错误结论:仿佛一个事物的持久性担保了我对于该事物

所具有的情绪的持久性!

(“艺术家”的完全不在场)一个把自己的欲望神化的逻辑学家的至

高而滑稽的迂腐

斯宾诺莎以为自己已经绝对地认识了一切。

这方面他拥有最大的权力感。这种欲望压服和消灭了所有其他欲

望。

关于这种“认识”的意识在他那里持续着:由此产生一种“对上帝的

爱”,一种对此在(Dasein)的欢乐,而在通常情况下也就是,对所有

此在的欢乐。

一切恶劣情绪,悲伤、恐惧、仇恨、嫉妒,从何而来呢?它们来自

同一个源泉:我们对过去事物的热爱。有了这种热爱,连那些欲求的整

个种类也都将消失

“尽管我清楚地洞察到了世界之善的虚无性,但我却不能完全摆脱

贪婪、感官之乐和虚荣心。不过这一点我是体会到了:只要我的精神在

那种沉思中生活,它就避开了这些欲求——而且这一点给我带来了大安

慰。因为我从中看到,那些恶事并非不可救药。一开始,新生命就是奇

怪的、短促的瞬间——”

与清晰推断的价值相比较,没有什么东西是有价值的。所有其他价

值都只不过是不清晰思维的结果。对生命中所有善的轻蔑拒绝;对一切

事物的不断诽谤,为的是把统一性带向至高境地,这种清晰的思

维。“所有怀疑皆起因于人们无序地探究事物”。!!!

正如在叔本华那里:在审美静观的支配下,各种欲求都默然终止

了。

一种心理学的经验,得到了错误而普遍的解释。

莱布尼茨:“人们必须与我一起ab effectu[依据效果]来下判断:

因为上帝选择了这个如其所是的世界,所以,这个世界便是最好的世

界。”《神正论》,第506页。

康德的神学偏见,他的不自觉的独断论,他的道德主义视角是支配

性的、操纵性的、命令性的

Πρῶ τονΨεῦδος[第一谎言]:认识之事实是如何可能的?

认识竟是一个事实吗?

什么是认识?如果我们不知道什么是认识,那么,我们就不可能解

答是否有认识的问题。太好了!然而,如果我并不知道是否有认识,是

否可能有认识,那么,我就根本不能以理性的方式提出“什么是认识”的

问题。康德相信认识之事实:这就是他想要的幼稚性:关于认识的认

识!

“认识就是判断!”但判断是一种信仰,相信某物如此这般存在的信

仰!而不是认识!

“一切认识都在于综合判断”——不同表象的一种必然而普遍有效的

联结——

带有普遍性特征(事情在所有情形下都如此表现而非别样)

带有必然性特征(不能做出相反的断言)

那种关于认识的信仰的合法性总是被预设为前提:正如关于良心判

断的情感的合法性被预设为前提一样。在这里,道德存在学乃是支配性

的偏见。

可见推论就是:1)有一些断言,我们把它们视为普遍有效的和必

然的

2)必然性和普〈遍〉有效性之特征不可能来自经验

3)因此,这种特征必定不在经验中,而是从别处得到论证,必定

具有另一个认识源泉!

康德的推论:1)有一些断言,它们唯在某些条件下才是有效的

2)这个条件就是,它并非来自经验,而是来自纯粹理性

所以:问题就在于,我们对此类断言的真理性的信仰是从哪里获得

根据的呢?不,我们这种信仰是从哪里获得判断的!然而,一种信仰的

形成、一个强大信念的形成,乃是一个心理学问题:而且,一种十分有

限和狭隘的经验往往会完成这样一种信仰!

这种信仰已经是有前提的,那就是:不仅有“data a poteriori”[“后

天的材料”],而且也有data a priori[先天的材料]、“先于经验”的材

料。必然性和普遍性决不能通过经验而得出:那么,说它们在此是在没

有一般经验的情况下出现的,这话何以是清楚明白的呢?

没有个别的判断!

一个个别的判断决不是“真实的”,决不是认识,唯在诸多判断的联

系、关系中,才能产生出一个保证。

是什么把真实的信仰与虚假的信仰区分开来?

什么是认识呢?他“知道”这个,这简直是妙不可言啊!

必然性与普遍性决不能由经验得出。也就是说,是不依赖于经验

的、先于一切经验的!

那种先天地发生的、也即不依赖于一切经验而来自纯粹理性的认

识,乃是“一种纯粹的认识”。

逻辑原理,同一律和矛盾律,是纯粹的认识,因为它们先于一切经

验。——然而,这根本不是什么认识嘛!而是一些规整性的信条!

为了论证数学判断的先天性(纯粹的合理性),空间必须被理解为

纯粹理性的一个形式。

休谟曾声称:“根本就没有什么先天综合判断。”康德说:有的!数

学的判断就是嘛!而如果有这样一种判断,那么,也许也就有了形而上

学,一种通过纯粹理性对事物的认识吧!Quaeritur[有人会问]。

数学之可能性条件决不是形而上学的可能性条件。

一切人类认识要么是经验要么是数学。

一个判断是综合的:也就是说,它把不同的表象联结起来

一个判断是先天的:也就是说,那种联结是一种普遍的和必然的联

结,决不能通过感性知觉,而只能通过纯粹理性得出来。

如果真的有先天综合判断,那么,理性就必须能够联结:这种联结

乃是一种形式。理性必须拥有给出形式的能力。

空间和时间作为经验的条件

康德把法国大革命称为从机械〈的〉国家向有机的国家的过渡!

[12]

康德断言,科学中具有独创性和开创性的人物,即所谓的“大头人

物”,是与天才特别不一样的:他们所发现和发明的东西,也是可以让

人学习的,是完全被理解和习得了的。在牛顿的著作中,没有什么东西

是不可学的;荷马却不像牛顿这样可理解了!“可见车科学中,伟大的

发明者与极其辛苦的摹仿者和学徒之间,只有程度上的差异而已”。心

理学上的习语!! [13]

“音乐是与某种文雅教养的缺失相联系的”,“它仿佛是强行产生

的”,“它使自由中断了” [14]

音乐与色彩艺术构成以“美的感觉游戏”为名的一种特有种类 [15]

绘画与园林艺术结伴。 [16]

人性是否有一种向善的倾向,该问题是通过下述问题而得到准备

的,即:是不是有一种事情,它除了通过人类的那种道德素质就不可能

得到别的说明。这就是革命。“人类历史上这样一种现象再也不能被遗

忘,因为它揭示了人类天性中一种力求更好的素质和能力,诸如此类的

东西,或许还不曾有一个政治家经过苦苦思索而从迄今为止的事物发展

过程中得出来过”。 [17]

如果人性不断变坏变恶,那么,人性的目标就是绝对的坏和恶了:

这种恐怖主义的想法是与幸福主义的想法或者“千年至福

说”(Chiliasmus)相对立的。如果说历史是在进步与倒退之间摇摆不定

的,那么,它的整个活动就是无目的的和无目标的,无非是一种忙碌的

蠢事,以至于善与恶互为抵消,而这个整体则表现为一出滑稽闹剧:康

德把这叫作市侩的(abderitisch)想法。 [18]

〈康德〉在历史中看到的无非是一种道德运动。

“一个认真的异端法官就是一种contradictio in adjecto[有矛盾的形

容法、术语矛盾]” [19]

心理学上的习语

在康德看来,如若没有再生,所有人类的美德就都是一些耀眼的蹩

脚货。这种改善只有借助于理智性格才是可能的;要是没有后者,就不

会有自由,既不会有世界中的自由,也不会有人类意志中的自由,也不

会有达到恶之解脱的自由。如果这种解脱并不在于改善,那它就只可能

在于毁灭。经验性格的起源、向恶的习气、再生,在康德那里乃是理智

性格的行为;经验性格必须在其根源处经历一种改过自新。 [20]

整个叔本华。

同情是一种情感挥霍,一条危害道德健康的寄生虫,“增加世上的

祸害,这不可能成为义务”。如果人们只是出于同情而行善,那么人们

就不会对自己有益,也不会对他人有益。同〈情〉并不基于准则,而是

基于情绪;它是病态的;别人的苦难感染了我们,同情是一种传染。

全部卑躬屈膝的神情和话语:“在人间所有民族中间,德意志人以

何种迂腐把〈这一点〉发挥到了极致”,“这难道不是关于一种蔓延开来

的在人问阿谀奉承的习气的证明吗?”“但谁若把自己弄成蠕虫,他此后

就不能抱怨自己受到了践踏”。

“有两件东西,我们愈经常、愈持久地加以思索,它们就愈使心灵

充满永远新鲜、不断增长的赞赏和敬畏,那就是:我们头上的星空和我

们心中的道德法则”。

康德接着说:“第一个有关无数世界的景象,可以说消灭了我作为

一个动物性造物的重要性,这个造物在一段短促的时间里(人们不知道

怎么回事)被赋予了生命活力后,必须把它所由以生成的物质再交还给

行星(宇宙中的一颗微粒)。与此相反,第二个景象则无限地提升我作

为一个理智存在者的价值 [21] [22]

自由的可想象性基于先验感性论。如果事物本身具有时间和空间,

那么现象就类似于自在之物了,那么在两者之间就不可能有现象了,那

么就不会有什么东西独立于时间了,那么自由就是绝对不可能的了。自

由只能被看作某个本质的特性,这个本质不受时间条件的限制,也就是

说,它不是现象,不是表象,而是自在之物。

为什么现象不是自在之物呢?因为现象在空间和时间中存在,而空

间和时间乃是纯粹直观。 [23]

针对所谓的心理学上的自由,康德说:“倘若我们的自由在于我们

作为一个automaton spirituale[精神自动机]是受表象驱动的”,那

么,“这种自由根本上就并不比一把煎肉锅铲的自由更好些,一把锅铲

一旦被上紧了发条,也会自动完成自己的运动”。 [24]

在现象界,自由是不可思议的,无论是外部的还是内部的

〈第二节:homines religiosi[宗教徒]。〉

7[5]

homines religiosi[宗教徒]

宗教改革:庸俗本能的最具欺骗性的爆发之一种

一些强大的、变得不可遏制的、彻底庸俗的欲望想要爆发出来:所

急需的无非是一些托词,尤其是要虚构一些大话,有了此类大话,这些

野蛮动物就可以得到释放了。

路德这个心理类型:一个粗野的、不地道的农民,他用“新教的自

由”把所有积累起来的粗暴需要都发泄出来了。

人们再度想成为主人,再度掠夺、压服、咒骂,还考虑到感官想要

获得清算:首要地,人们看到了对巨大的教会财富的渴望。

教士有时就是上帝本身,至少是上帝的代表

就本身来说,禁欲的习惯和训练还远不能透露出一种反自然的和敌

视此在的信念:蜕化和病态亦然

自我克制,带着严厉而可怕的捏造:一种拥有和要求对自身的敬畏

的手段:禁欲之为权力的手段

教士乃是一种超人的权力感的代表,本身作为某个上帝的好演员,

他的天职就是要表现这个上帝;教士本能地抓住这样一些手段,借助于

这些手段,他在对自身的强力控制中获得了某种令人恐惧的特性

教士乃是超人权力的代表,着眼点在于对伤害能力和利用能力的认

识、预知,也在于对超人的喜爱和幸福种类:——

——在健康人、有福之人、希望之人、强者面前的“诸神”之演员

——“救世主”的演员,根本上求助于病患者和匮乏者,求助于怨恨

(ressentiment)之人,求助于受压迫者以及—瑹—瑹—

——教士乃是某种具有超人性质的东西的演员,他们必须使这种东

西变得显而易见,不论是关于理想,还是关于诸神或者关于救世主:他

们在其中看到了自己的天职,他们拥有这方面的本能;为了使这一点尽

可能地变得可信,他们必须在类似化过程(Anähnlichung)中走得尽可

能地远;首要地,他们作为演员的聪明才智必须获得好良心,只有好良

心才能真正说服人们。

〈第三节:善人与改善者。〉

7[6]

善人

毫无顾忌的诚实。

(9) [25]

一种道德理想的胜利就像任何胜利一样,是通过同一种“非道德的

手段”而取得的:暴力、谎言、诽谤、不公

“你不应撒谎”:人们要求诚实性。然而,对事实的承认(不受骗上

当)恰恰在骗子那里表现得最出色,他们也完全认识到了这种通俗

的“诚实性”的非事实性。人们常常讲得太多或者太少:要求用人们讲的

每一句话来袒露自己,这是一种幼稚。

人们要说出他所想的,人们要成为“诚实的”,必得满足以下条件:

也就是在被理解的条件下(inter pares[同类中间]),而且是在善意地

被理解的条件下(再说一遍:inter pares[同类中间])。人们对异己之

物隐藏自身:而且,谁想要获得什么,就得说出他曾经要对自己有什么

想法,而不是说出他正在想什么。(“强者永远撒谎”)

一种想要贯彻自己或者维护自己的理想,力求通过以下途径找到支

持:a)通过一种被放置在下边的来源;b)通过一种所谓的与已经现存

的强大理想的亲缘关系;c)通过对神秘的敬畏,仿佛在这里有一种不

可讨论的强力在讲话似的;d)通过对其敌对理想的诽谤;e)通过一种

关于它能带来的优势的骗人学说,诸如幸福、灵魂安宁、和平,或者甚

至也包括一个强大上帝的助力,等等。

关于理想主义者的心理学:卡莱尔、席勒、米什莱

如果人们已经揭露了一种理想借以保持自己的整个防御措施,那么

它因此就已经被驳倒了吗?理想使用的是使一切生命体得以生存和成长

的手段——它们统统是“非道德的”。

我的意见:生命和增长赖以出现的一切力量和欲望,都是借助于道

德的魅力而得到证明的:道德作为否定生命的本能。为了解放生命,就

必须消灭道德。

善人

关于群盲道德批判。

inertia[惰性]的活动场地:

1)在信任中,因为怀疑必须有张力、观察、思索

2)在尊重中,在其中权力的间距大,屈服是必然的:为了不害

怕,就得试着去爱,去高度评价,把权力差异解释为价值差异:使得这

种关系不再反叛。

3)在真理感中。什么是真实的?在做出一种说明的地方,一种使

我们的精神努力降到低限的说明。除此之外,谎言是很费力的。

(21) [26]

4)在同情中。等量齐观、试图相同地感受、试图采纳一种现成的

感觉,这乃是一种轻松快活:这是某种应对activum[主动]的被动态

度,而这个主动的东西维护和不断确证着那种价值判断的最本己权利。

这种价值判断永不安宁。

5)在判断的不偏不倚和冷静中:人们害怕情绪的劳顿,宁可袖手

旁观,保持“客观”

(18) [27]

6)在诚实中:人们宁愿服从一种现成的法律,也不想创造一种法

律,也不想命令自己和他人。害怕发布命令——宁可屈服也不愿统治。

7)在宽容中:害怕行使权利、进行判决

权力意志的隐蔽种类

1)对自由、独立性的要求,也是对均衡、和平、协调的要求;隐

居者亦然,“精神自由”;在最低等的形式中:意求此在(dasein)的一

般意志,“自我保存欲望”

2)适应,为的是在更大整体上使其权力意志得到满足:屈服,使

自己在掌权者那里显得不可或缺、有用场;爱,作为一条通向更强大者

之心脏部位的秘密路径,——为了统治更强大者

3)责任感、良心、想象的慰藉,属于一个比事实上的掌权者更高

的等级;对一种等级制的赞赏,它允许判决,包括对更强大者的判决;

自我谴责。发明新的价值表(犹太人是经典的例子)

道德作为非道德性的作品。

A.为了使道德价值取得统治地位,必须有纯粹非道德的力量和情绪

相助。

B.道德价值的形成本身乃是非道德的情绪和顾虑的作品。

道德作为谬误的作品。

道德渐渐趋于自相矛盾。

报复。

诚实性、怀疑、时代、判决。

道德信仰的“非道德性”。

步骤:

1)道德的绝对统治

一切生物学现象都是根据道德来衡量和判决的

2)把生命与道德等同起来的尝试(一种觉醒的怀疑论的征兆:道

德不再被感受为对立面),更多手段,本身是一条超验的道路

3)生命与道德的对峙:道德从生命角度受到判决和审判。

在何种程度上道德曾对生命构成危害

a)危害对生命的享受、对生命的感恩等等

b)危害对生命的美化、高贵化

c)危害对生命的认识

d)危害对生命的发挥,因为生命力求把自己的最高现象与自身分

裂开来

复核:道德对生命的用处。

道德作为更大整体的保存原则,作为对成员的限制:“工具”

与激情对人的内在危害相比,道德作为保存原则:“平庸者”

反对深重困厄和萎缩的毁灭生命的作用,道德作为保存原则:“受

苦者”

道德作为反对强权者的可怕爆发的原则:“低等者”

个别哲学家的狭隘高傲作为纯粹理性更为相称

反对道德中的一般情感(康德)

反对同情

反对情绪

善人

谦逊的危险。一在无论是我们的力量还是我们的目标都没有决定性

地进入我们的意识的时候,就过早地去适应一个环境,适应由偶然性把

我们置入其中的任务、社会、日常秩序和劳动秩序;由此争得的过早的

良心安全感、舒适感、共同感,这种过早的谦逊,作为对内外骚动的摆

脱,它讨好、纵容情感,并且以最危险的方式压制情感;按照“与自己

同类”的方式学会尊重,就仿佛我们自己心中没有了设定价值的尺度和

公理似的,对趣味(它也是一种良心)的内在声音做出同样估价的努

力,成为一种可怕的、精致的羁束:如果爱和道德的一切纽带的突然崩

裂最终并没有引发大爆炸,那么,这样一种精神也就会萎靡、缩减,变

得阴阳怪气、精打细算。——对立的东西已经够糟的了,但始终还好

些:苦于它的周遭环境,苦于这种环境的赞扬以及拒斥,从中受到伤

害,开始溃烂,而又没有透露出来;以无意的怀疑态度来抵御这种环境

的爱,学会沉默,也许人们是通过讲话来隐藏这种沉默,为了一时的喘

息、流泪、高雅的慰藉而创造一个隐匿之所和猜测不到的孤独——直到

人们终于变得足够强壮,能够说:“我与你们又有何干系啊?” [28] 并且

走他自己的路。

德性作为恶习是如此危险,因为人们从外部让它们作为权威和法律

横行于世,并且并没有从自身而来把它们生产出来,就像权利那样,后

者作为极其个人的正当防卫和急需品,作为恰恰属于我们自己的此在和

善行的条件,是我们所认识和承认的,至于其他人是否与我们一道在相

同的或者不同的条件下成长,那是无关紧要的了。这样一个关于非个人

地被理解的、客观的德性的危险性的条例,也适合于谦逊:许多出类拔

萃的人物就毁于谦逊。

有一些心灵在变得强硬的时候才有意义。对于此类心灵来说,谦逊

的道德性乃是最恶劣的软化。

善人。

极少数人成功地在我们生活于其中、我们自古〈以来〉就习惯了的

东西中看出一个问题,而人们的目光恰恰不能适应于此:关于我们的道

德,在我看来直到现在都还没有发生这种情况。

“每个人都作为他人的对象”,这个问题乃是至高的荣誉授予的动

因;为了自身——不!

“你应当”这个问题:一种不懂得论证自己的癖好,类似于性欲,不

应当受到欲望的谴责;相反地,它应当成为欲望的价值计量器和法官!

平等问题,而我们人人都渴望表彰和出众:正是在这里,我们应当

反过来向自己提出要求,恰如向他人提出要求。

这是多么乏味、明显是发疯:可是——人们还觉得这是神圣的,属

于更高等级,而与理性的矛盾几乎没有被注意到。

牺牲精神和忘我精神是别具一格的,对道德的无条件服从,还有那

种信仰,即在道德面前人人平等的信仰。

对幸福和生命的忽视和放弃是别具一格的,完全放弃自己的价值设

定、严格要求人人都放弃价值设定。“行动的价值是确定的:每个个人

都屈从于这种估价”。

我们看到:一个权威在讲话——谁在讲话呢?——人们可以宽恕人

类的骄傲,如果他尽可能往高处寻找这种权威,以便在后者的统治下尽

可能少地感到屈辱。那么——是上帝在讲话!

人们需要上帝,作为一种无条件的制裁,上帝没有高于自己的法

官,作为一种“绝对命令”——:或者说,只要人们相信理性的权威,人

们就需要一种使这种信仰合乎逻辑的统一性形而上学(Einheits-

Metaphysik)

现在,假如上帝信仰已经完蛋了:那么就得重提一个问题:“谁在

讲话?”——我的回答并非出于形而上学,而是出于动物生理学:是群

盲本能在讲话。群盲本能意欲成为主人:所以才有它的“你应当!”它意

愿使个人仅仅在整体意义上、为整体的利益而发挥作用,他仇恨解脱者

——他把对一切个人的仇恨都转向这个解脱者

让我们来考量一下,为这样一种道德规范(一种“理想”)付出了多

么昂贵的代价。现在,它的敌人就是——利己主义者

在欧洲,自身缩小化过程的伤感的机敏(帕斯卡尔、拉罗斯福哥)

非群居动物的内在弱化、沮丧、自身消耗

把平庸特性不断地强调为最有价值的特性(谦逊、按部就班、工具

本性)

坏良心混入一切自负骄横、原初之物中:

于是就有痛苦:——于是就有强大成功者的世界的阴暗化

群盲意识被转嫁到哲学和宗教之中:包括它的恐惧,它的—瑹—瑹

—

别管一种纯粹忘我的行动的心理学上的不可能性

我的哲学以等级制为定向:而不以个人主义道德为定向。群盲的意

义应当在群盲中占上风,——但不能越出群盲之外:群盲的领导者需要

对自身行动作一种根本不同的评价,独立不羁者,或者“食肉动物”等等

亦然。

远离两种运动,即个人主义道德和集体主义道德,因为连前者也不

知道等级制,并且想给予一个人与所有人相同的自由。我的想法并不围

绕自由的程度,即给一个或者另一个或者所有人的自由的程度,而是围

绕着权力的程度,即一个人或者另一个人应当对其他人或者所有人行使

的权力的程度,或者更确切地说,在何种意义上一种自由之牺牲、一种

奴役化本身,为一个更高级类型的产生奠定了基础。以极其粗糙的形式

来想:为了促成一种比现在的人更高的种类的此在,人们怎么能牺牲掉

人类的发展呢?——

人们可不能弄错了自己!如果有人在自身中像利他主义所理解的那

样来倾听道德命令,那他就属于群盲。如果有人拥有相反的情感,如果

有人在自己的非自私的和忘我的行动中感受到自己的危险、自己的误入

歧途,那他就不是群盲中的一员。

一个人证明给他人看的行动应当比他证明自己的行动更高级,而他

人也同样如此,如此等等;〈人们〉之所以能把行动称为善的,只是因

为一个人在行动时心里没有自己,而只想着〈他者〉的幸福——这个看

起来疯狂的想法自有其意义,因为作为集体精神的本能,它的依据是那

种估价,即:个人根本上没什么要紧的,但所有人集合起来就十分重要

了,前提是,他们要构成一个共同体,具有共同的感受和共同的良心。

也就是一种练习,熟练某个确定的目光方向,是力求一个透镜

(Optik)的意志,一个想使人不可能看到自己的透镜。

我的想法:目标缺失,而且目标必须是个人!

我们看到普遍的繁忙喧闹:每个个人都被牺牲掉了,都充当了工

具。人们穿过大街,是不是满地“奴隶”呢。何去何从?

道德现象一直谜一般让我操心。今天我或许知道给出一个答案了。

对我来说,邻人的幸福应当比我自己的幸福更有价值,这意味着什么

呢?但邻人自己应当以与我不同的方式估价他自己的幸福,也就是应当

把我的幸福置于他的幸福之上,这又意味着什么呢?

是否一个人从孩提时代起就习惯于—瑹—瑹—

一种与自己时代的偏离的优势。

把整个道德化作为现象收入眼帘。同样作为谜团。

这个甚至被一种哲〈学〉视为“既定的”的“你应当”,意味着什么

呢?

因为说到底,为了以这种精巧的方式成为非道德的,人们就需要很

多道德性:我愿用一个比喻。

一个生理学家对某种疾病感兴趣,而一个病人想治好自己的这种

病,两者的兴趣是不相同的。假定那种疾病是道德——因为道德其实就

是一种疾病——,而我们欧洲人就是患这种病的病人:如果说我们欧洲

人同时也是对这种病充满好奇心的观察者和心理学家,那会出现一种什

么样的烦恼和困难啊!难道我们也将一味认真地希望摆脱道德吗?我们

愿意这样做吗?且不管我们是否能够做到?我们是否能够被“治好”?

——

谦逊,例如对悲观主义问题来说,是快乐占上风还是痛苦占上风

对我们的认识的价值问题亦然

——什么东西迄今一直受到了阻碍呢?我们的试验欲望,这个危险

太大了,“灵魂得救”

战胜旧上帝就是战胜一个诽谤世界的原则——异教的胜利——但世

界在全新的恐惧中显示自己

——“亟需统一”和“追求上帝的国度吧:你就将获得别的一切东

西!” [29] (所谓“别的东西”,例如也包括爱邻人、现在意义上的道德)

(8) [30]

请注意!把好良心还给恶人——这曾是我不由自主的努力吗?

而且之所以要还给恶人,是因为他是强壮的人吗?(在此要援引陀

思妥耶夫斯基对囚犯的审判。 [31] )

善人

良心的谴责:标志着性格不能胜任行为。善行之后也会有良心的谴

责:善行的非同寻常特性,从旧环境中显突出来——

一个行动的最近来历联系于这个行动:但继续回溯,还有一个继续

朝前指示的来历:个别的行动同时也是一个广大得多的后起事实的一个

环节。较短的过程与较长的过程是分不开来的——

〈第三章:价值冲突。〉

〈第二节:论艺术生理学。〉

7[7]

论艺术生理学

致艺术家。

区分:意欲乞灵于自己的艺术的艺术家与其他艺术家,诸如但丁、

歌德

基于何种需要?从“作品”反推到艺术家。

“成就”证明什么:无论如何都是一种对艺术家的误解,多半也是对

作品的误解。

苛求的感觉——这意味着什么呢?

逻辑之缺失——精神(esprit),主体(sujet)。

教化之可检验性的缺失

“自然主义”——它意味着什么?首要地是一种兴奋剂——丑陋和阴

森之物造成激动。

“浪漫主义”——它意味着什么?

民族国家对于“欧洲心灵”发展的态度。

艺术与教会的关系。

美学理论中的悲观主义(巴那斯派 [32] 的“无利害的直观”)。

——对于这整个浪漫〈主义〉音乐(包括贝多芬在内),我无福消

受,我也不够健康。我所急需的,乃是能使人们忘记痛苦的音乐;是使

动物般的生活感到被神化、战胜自己的音乐;是使人们想要舞蹈的音

乐;在这种音乐中,人们也许会以犬儒哲学的方式问:消化好吗?通过

轻快的、果敢的、自信的、放纵的节奏使生命变得轻松,通过纯真的、

温柔的、善意的和谐使生命容光焕发——这就是我从全部音乐中取得的

东西。根本上,对我来说节拍适可而止就行了。

自始至终都是瓦格纳,这在我已经是不可能的了,因为他连走步都

不能,更不消说舞蹈了。

但这些是生理学上的判断,而不是美学的判断:只不过——我再也

没有美学了!

他能走步吗?

他能舞蹈吗? [33]

——借得的形式,例如勃拉姆斯,作为典型的“摹仿者”,门德尔松

的有教养的新教亦然(模仿一个更早的“灵魂”……)

——瓦〈格纳〉身上道德的和诗意的替代物,这一种艺术作为弥补

其他艺术的缺陷的权宜之计。

——“历史感”,通过创作、言说而得的灵感,那些典型的变化,这

方面最清晰的例子在法国人当中是G.福楼拜,在德〈国人〉中间是

R.瓦〈格纳〉

就像对爱情和未来的浪漫主义信仰转变为对虚无的要求,1830年至

1850年

如果已经获得了某个东西,那么,这就是一种对感官更无害的行

为,一种对感性更快乐、更善意、更歌德式的态度

同样也是一种关于认识的更高傲感觉:以至于“不谙世故者”很少得

到信任

艺术生理学

贝多芬——一个可怜的伟人,聋子、爱恋者、怀才不遇者和哲学

家,其音乐充满了宏大或痛苦的梦想。 [34]

莫扎特——表达出完全德国的情感,质朴的纯真,忧郁、沉思的温

柔,朦胧的笑意,爱的羞涩。 [35]

热烈而又精细的(exalte et raffine)钢琴。门德尔松 [36] 用热烈、精

致和多愁善感的梦想装饰着它们。 [37]

酸涩的苦恼欲望、破碎而不平的叫喊、现代人的激情,出自梅耶贝

尔 [38] 的全部和弦。 [39]

就画家而言。

所有这些现代(音乐家)都是诗人,他们原本想做画家。有的想要

在历史中寻求戏剧素材,有的想要寻求风俗画卷;有的翻译了宗教,有

的翻译了一种哲学。 [40] 那个模仿拉斐尔,另一个则模仿最初的意〈大

利〉大师;风景画师们利用树木和云朵来创作颂歌和哀歌。没有一个是

单纯的画家;全体都是考古学家、心理学家、某种回忆或理论的导演。

他们喜欢我们的博学(Erudition),我们的哲学。他们像我们一样,充

斥着普遍观念。他们热爱一种形式,并不是为了形式本身之故,而是为

了形式所表达的东西。他们是博学的、受过折磨的、沉思的一代人的子

嗣——与古老的大师相距甚远,后者不读书,而只是想着为自己的眼睛

提供一种享受。

我们的状态:富裕使敏感性增长;人们忍受极小的痛苦;我们的躯

体得到了更好的保护,我们的心灵愈加病态了。平等、舒适的生活、思

想自由,——但同时还有怀恨的嫉妒、达到的盛怒、现在的焦躁、对奢

侈的需求、各国政府的频繁更替、怀疑和探寻的折磨。 [41]

——人们所失与所得一样多——

与1750年的市民相比较,1850年的市民更幸福些吗?他们不那么受

压制,更加有教养,生活更为富裕, [42] 但并没有更快乐—瑹—瑹—

在17世纪,没有比一座山脉更丑陋的了;人们对此有千百个倒霉念

头。人们厌倦于野蛮了,正如我们今天厌倦于文明。今天的街道多么干

净,警察绰绰有余,风气如此平和,大事化小,皆在预见中,以至于人

们热爱伟大和出乎意料之事。 [43] 风光变幻犹如文艺;那时候,文艺提

供甜蜜的长篇小说和风流美文:今天的文艺则提供暴烈的诗歌和生理学

家的戏剧。 [44]

这片荒野,处处裸岩密布,不可调和,生命的敌人——丢弃了我们

的人行道、我们的写字间和我们的店铺。 [45] 唯因此,我们才热爱之

关于德拉克罗瓦 [46]

用色彩歌唱 [47]

“维克多·雨果声音的回响

在战争期间已经潜入法国心灵之中,那英国的诗意忧伤,德国的哲

学抒情 [48]

维克多·雨果的互补性灵魂 [49]

在1830年和1840年的浪漫主义者身上,音乐占上风。

德拉克罗瓦

安格尔 [50] ,一个激情音乐家,对格鲁克 [51] 、海顿、贝多芬、莫

扎特的崇拜。

安格尔对他的罗马学生们说:“如果我能够把你们都变成音乐家,

你们就会像画家一样获胜”——) [52]

同样,荷拉斯·韦尔内 [53] ,对唐璜怀有一种特殊的激情(正如门德

尔松1831年所证实的那样)

司汤达亦然,他说自己:—瑹—瑹— [54]

德布罗斯院长说到campagna Romana[罗马竞技场]:“罗慕洛斯准

是醉了,竟梦想着在这么丑陋的一个地方筑城” [55]

费奈隆 [56] 比较了哥特式风格与一种恶劣的说教。

夏多布里昂 [57] 1803年在致丰塔纳 [58] 的信中给出了对compagna

Romana[罗马竞技场]的最初印象。

拉马丁 [59] 为索伦托和波西利普 [60] 找到了语言——

维克多·雨果醉心于西班牙,因为它是“汲取古代文化最少的国度,

因为它根本就不必接受任何古典文化的影响” [61]

连德拉克罗瓦也不喜欢罗马,罗马使他感到恐惧。他醉心于威尼

斯,就像莎士比亚、拜伦、乔治·桑 [62] 一样。在戈蒂埃 [63] 那里也有对

罗马的反感——在理查德·瓦格纳那里亦然。

我们的民主制中可笑的东西:黑色长袍……

嫉妒、忧愁、缺乏分寸和礼貌,乔治·桑、维克多·雨果和巴尔扎克

作品的主角们 [64]

(以及瓦格纳的)

文艺复兴的趣味 [65]

其中含有一种室内陈设(Ameublement),闪亮又阴郁,一种既雕

琢又优美的风格 [66]

这是一个力量和刻苦、敢于创造、过度的快乐和可怕的劳作、耽于

声色和英雄主义的时代 [67]

让娜·达尔布雷,亨利四世之母,根据奥比涅 [68] 的判断:

“王妃唯在性别上是女人,实则其灵魂充满阳刚之气,有着干大事

业的强有力精神,所向无敌的心灵。” [69]

行动、果敢、享受,挥霍自己的力量和辛劳,沉醉于当下的感觉

中,始终忙碌于永远鲜活的激情,承受并寻求一切过度的反差,这就是

16世纪的生活。 [70]

在这些暴力和享乐之中,虔信很是炽烈。 [71] 宗教在当时并不是一

种德性,而是一种激情。人们上教堂就如同上战场或者赴幽会。

十字军东征时代的骑士——强壮的小孩(enfants robustes)。处在

杀戮和号叫中的一只食肉动物。如果盛怒消失了,他们就会回过头来泪

流满面,兴奋地相互拥抱,温柔地。

“适意”、“不适意”的判断,例如音乐——根据我们感到“合法的”、

理性的、有意义的、意味深长的东西而变化和排列。

艺术生理学

意义和对细微差别的乐趣(真正的现代性),对并非普遍的东西的

乐趣,是与欲望背道而驰的,后者在把握典型方面有其乐趣和力量,类

似于鼎盛时期的希腊趣味。一种对生命体的丰富性的压制就蕴含于其

中,尺度成为主人,强大心灵的那种安宁成为基础,这些心灵缓慢地运

动,厌恶过于有生命力的东西。一般的案例、规律受到尊重和强调;相

反地,特例则被撇在一边,细微差别被抹煞了。坚固的、强大的、结实

的东西,广泛而有力地休养生息,并且积蓄自己的力量的生命——

它“令人喜欢”:也就是说,它与人们对自身的看法相一致。

〈第三节:论欧洲虚无主义的历史。〉

7[8]

虚无主义

关于前言。

迄今为止,我一直忍受着一种折磨:在我看来,生命据以发育的所

有规律,似乎都是与像我们这样的人赖以承受生活的那些价值相对立

的。看起来,似乎这并不是许多人有意识地遭受的状态:尽管如此,我

却愿意把一些标志编排起来,根据这些标志,我假定这就是我们这个现

代世界的基本特征、现代世界真正悲剧性的难题,作为隐秘的困境,也

是现代世界所有困境的原因,或者对现代世界所有困境的解释。这个难

题是我已经意识到了的。

虚无主义

A

要从一种对我们今天的人〈类〉十分热烈的尊重出发:

不能为表面现象所欺骗(这个人类少有“显著效果”,但它给出完全

不同的延续保证,它的发展速度是缓慢的,但节奏本身是十分丰富的

健康在增加,强壮生命的现实条件得到认识,并且渐渐被创造出

来,“禁欲主义”之反讽(ironice)——

对极端的畏惧,某种对“正确道路”的信赖,没有什么狂热;一种对

狭隘价值的暂时适应(诸如“祖国”),诸如“科学”等等。

可是,这整个画面始终还是模棱两可的:

——它可能是生命的一种上升运动

——或者却可能是生命的一种下降运动。

B

对“进步”的信仰——在理智的低级领域里,它表现为上升的生命:

但这是一种自欺;

在理智的高级领域里,它表现为下降的生命

对征兆的描绘。

观点的统一:关于价值标准的不可靠性。

对一种普遍“徒劳”的恐惧

虚无主义。

C

一切价值标准对道德价值标准的依赖关系

宗教的、审美的、经济的、政治的、科学的

D

道德信仰没落的标志。

虚无主义

没有比一种与生命之本质相冲突的愿望更危险的了。

虚无主义的后果(对无价值状态的信仰)作为道德〈的〉估价的结

果

利己主义已经使我们感到索然无味了(即使在认识到非利己主义的

不可能性之后)

必然性已经使我们感到索然无味了(即使在认识到一种liberum

arbitrium[选择自由、随心所欲]和一种“精神自由”的不可能性之后)

我们看到,我们是达不到我们的价值所寄托的那个领域的——因

此,我们生活于其中的那个领域还绝没有获得价值:相反,我们已经疲

惫不堪,因为我们已经失去了主要动力。“过去全是徒然”!

道德对认识的阻碍。

例如,试图把生命与道德统一起来(等同起来),并且在道德面前

为生命辩护

最初的利他主义

无私的思想方式可能也是没有义务(sans obligation)和认可

(sanction)的

道德在何种意义上阻碍了科学。

个体的价值,“永恒的心灵”,心理学的伪造

反抗因果性:物理学的伪造

反对一般发生史:历史学的伪造。

认识论的伪造

〈第四章:伟大的正午。〉

〈第一节:生命原则“等级制”。〉

7[9]

方法论上的:内在的与外在的现象学的价值。

A.意识后来发育不全,为了外在的目的,遭受了最大的谬误,甚至

本质上是某种具有伪造、粗糙化、概括作用的东西

B.与之相反,对感性世界的现象的观察要复杂、精细和准确百倍。

外在的现象学赋予我们绝对最丰富的材料,并且允许我们获得更大的观

察严格性;而内在的现象则不好把握,与谬误更亲近(内在的过程本质

上是生产谬误的,因为生命只有在这样一些狭隘化的、提供透视角度的

力量的引导下才是有可能的)

请注意:所有运动都是一个内在事件的标志(Zeichen):——也

就是说,所有内在事件巨大的占优势的部分,仅仅是作为标志而被赋予

我们的。

生命原则

以往生物学家的基本错误:事关宏旨的不是种类,而是要发挥更强

大作用的个体(多数人只是手段而已)

生命并不是内部条件对外部条件的适应,而是权力意志,后者从内

部而来越来越多地征服和同化“外部”

这些生物学家继续进行道德〈的〉价值评估(利他主义的本身更高

级的价值,对于统治欲、战争、非功利性、等级制和阶级制的敌视态

度)。

反对如下理论,即认为具体个体心里想的是种类、他的后代的优

势,付出的代价是自身的利益:这只是假象而已

个体极其看重性本能,这并不是个体重视种类的结果:倒不如说,

生育是个体的真正成就,因而也是他最高的利益,他最高的权力表现

(当然,这不是从意识出发来判断的,而是从整个个体化的中心出发来

判断的)

生命原则

意识,完全从外部开始,作为“印象”的协调和意识化——原初地最

远离于个体的生物学中心;但这是一个不断接近那个中心的深化和内化

过程。

关于逻辑学的形成。设为相同、视为相同这样一种基本癖好要得到

修正,要通过利与害、通过成果来加以约束:形成一种适应,一种能够

使这种癖好得到满足的比较温和的度,而不能立即否定生命,使生命陷

入危险之中。这个过程完全吻合于那种外部的机械过程(后者是前者的

象征),即:细胞原生质不断同化自身占有的东西,并把它纳入自己的

形式和序列之中。

个体化,从物种起源理论的观点来判断,显示出一分为二的不断蜕

变,以及各个个体的同样不断的消逝,为的是使进化继续下去的少数个

体的利益:每一次都有太大的量消亡(“肉体”)。基本现象:无数个体

为了少数个体的缘故而牺牲掉了,成为少数个体的可能性条件。——人

们一定不能受骗上当:各民族和种族的情形也是完全如此:他们形

成“肉体”,以生育个别的有价值的个体,使伟大的进程得以继续下去。

生命原则

历史中的诸种权力也许是可以认识的,既然已经摆脱了一切道德的

和宗教的目的论。一定是这些权力,同样也在有机此在的整个现象中起

着作用。最清晰的表达在植物领域里。

对动物的伟大胜利:动物之为奴隶,

或者作为敌人。

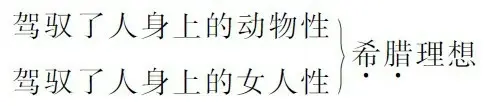

——男人对女人的伟大胜利:女人

除了——例如——在健康人与病人之间的大波动。

人的尊严被置于何方了:

与此相反,基督教的尊严:

驾驭了人身上的骄傲

驾驭了—瑹—瑹—

生命原则

——更大的复杂性,清晰的离析,发展起来的器官和功能的相互并

存,伴随着中间环节的消失——如果这就是完美性,那么就会有一种权

力意志在有机过程中产生,借助于后者,那些支配性的、塑造性的、命

令性的力量总是扩大自己的权力领域,并且总是一再在其中简化自己的

权力领域:命令不断增长着。

——与进化速度的加速过程相关的有用性,乃是另一种“有用性”,

不同于那种与对进化者最大可能的固定和延续相关的有用性。

精神只不过是一个为更高的生命、为生命之提高效力的手段和工

具:而至于善,就像柏拉图(以及他之后的基督教)所理解的,在我看

来甚至是一个危害生命、诽谤生命、否定生命的原则。

7[10]

人们知道这样一种人,他们沉湎于“理解一切即宽恕一切” [72] 这句

名言。他们是一些弱者,首要地是一些失望者:如果说在一切当中都有

某种东西要宽恕,那么,其中是不是也有某种东西要蔑视呢?此乃失望

之哲学,它在这里多么人道地用同情把自己包裹起来,并且发出一道甜

蜜的目光。

他们是一些浪漫主义者,在他们那里信仰成了泡影:现在,他们至

少还愿意来看看,一切是如何运行和如何流失的。他们称之为为艺术而

艺术 [73] 、“客观性”等等。

7[11]

难道不是起于有关空与实、紧与松、静与动、像与不像的假象吗

——难道不是这种最古老的假象被弄成了形而上学吗?

前几个世纪的欧洲哲思,带有某种威严和正直

——什么是认识呢?我能认识吗?

7[12]

大众的理想,善人、无私者、圣徒、智者、公正者。呵,马可·奥

勒留 [74] !

7[13]

人们必须睁开眼睛:如果有某个从一开始就衰老的年轻人,总是把

自己的成〈年〉当作悲观〈主义〉智慧和美化来加以炫耀。

如果有一个困倦的、失败的、从一开始就衰老的年轻人,总是把自

己的成年当作一种深刻的、奋争的、受苦受难的内心生活和啤酒生活

(Bierleben)的结果—瑹—瑹—

或者有一个多管闲事的、不安分的叽叽喳喳的蠢女子,把自己的虚

荣心散发到印刷纸上

什么是我从哲学伪币铸造业角度已经体验到的一切:这头困倦的从

一开始就衰老的蠢驴,它把自己的成年—瑹—瑹—

7[14]

哲学被康德界定为“关于理性之限界的科学”!

说有一种“真理”,是人们能够以某种方式接近的——

如果我把一个有规则的事件纳入一个公式中,那我就简化、缩略了

对于整个现象的描画,等等。可是我并没有确定什么“规律”,而倒是提

出了如下问题:某物在此重复出现,这是由何而来的?有一种猜测认

为,符合这个公式的是一个由首先未知的力和力的发动组成的复合体:

在这里,认为力服从于一个规律,以至于由于这种服从,我们总是看到

相同的现象——这种想法属于神话。

7[15]

伦理学或者“关于愿望的哲学”。“这本应是别样的”,这应当成为别

样的:也即说,不满乃是伦理学的萌芽。

人们或许可以自救,首先是在人们没有情感的地方进行挑选;其次

是理解狂妄和胡闹:因为要求某物与原样不同,意思就是要求一切都不

同,——这包含着一种对整体的拒斥性批判——就此而言是……但生命

本身就是这样一种要求啊!

确定什么存在、如何存在,看起来比任何一种“本应如此存在”都要

高尚、严肃得多:因为后者作为人类的批判和狂妄,似乎从一开始就注

定了是可笑的。这其中表达出一种需要,要求世界的设置与我们人的幸

福相吻合;也表达出那种要尽可能多地根据这项任务来行动的意志。另

一方面,只有“本应如此存在”这样一种〈要〉求才引发了另一种对什么

存在的要求:因为关于什么存在的〈知〉识,已经是诸如“如何?这是

可能的吗?为什么恰恰如此?”之类的问题的结果。关于我们的愿望与

世事不符的惊奇,结果导致了对世事的认识。也许事情还是别个样子

的:也许就是那种“本应如此存在”,我们征服世界的愿望,—瑹—

7[16]

我们的标志,例如,对基督教的批判态度,《人性的,太人性的》

第2节,第182页。 [75]

划界表

例如,与理想主义者和浪漫主义者划界

作为戏子和自欺者

与沉思冥想者划界

与民族主义划界。

论孤独心理学。

向谬误致敬。

人化与人的放大之间的对抗。

与寻求者、渴求者对立的丰富者和馈赠者。

审美状态是双重的。

书与人。

健康问题。

现代音乐。

古典教育。

大都市。

理智的恶习

7[17]

迄今为止,精神的寄生虫们已经引起了我极大的厌恶:在我们这个

病态的欧洲,人们到处都可以看到他们稳坐泰山,而且怀着对于世界的

最好良心。兴许有一点点沮丧,有一点点悲观主义气息,但本质上却是

贪婪的、肮脏的、玷污的、潜入的、阿谀的、小偷般的、龌龊的,——

而且就像所有渺小的罪人和微生物一样地无辜。他们乞灵于其他人拥有

精神以及对精神的慷慨施舍:他们知道,丰富的精神本质上一定是无忧

无虑、落落大方、终日地甚至挥霍性地发挥出来——因为精神是一个糟

糕的管家,不会注意到一切都是靠他过活的。

7[18]

“任何活动本身都是带来快乐的”——生理学家说。何以这么说呢?

是因为积聚起来的力量带有一种冲动和压力,一种使人把行为感受为解

放的状态吗?或者,何以每一种活动都是一种对困难和阻力的克服呢?

还有,许多小小的阻力,一再被克服之后,轻松地并且就像在某种有节

奏的舞蹈中,都带有某种权力感的刺激?

快乐作为权力感的刺激:总是预设了某种起抵抗作用和要被克服的

东西。

所有快乐与不快现象都是理智性的,对某些阻碍现象的总体判断,

对此类阻碍现象的解释

7[19]

在意志相对薄弱和相对丰富多样的时代里,一种高度的蜕化和古怪

并非径直就是危险的,并没有决定任何一种把人从社会团体中淘汰出去

的过程;另一方面,人们并不会立即趋于毁灭,因为所有力量的平均量

本身在十分任意和自私的本质中向外阻碍着攻击性的和有权势欲的倾

向。

此种时代的危险就是浓缩了的意志强大者;而在强大的时代里,危

险则在于那些不可靠者。

7[20]

自苏格拉底以降的哲学家道德,乃是一种堂吉诃德行径(Don-

Quixoterie)

一出好戏

一种自我误解

它究竟是什么呢?

特异反应的:对辩证法的热情,乐观主义的——过度刺激的感性以

及由此带来的恐惧

所有欺诈和自欺中最大的一种就是,在善、真、美之间设定某种同

一性并且把这种统一性表现出来

反对智者的斗争在心理学上是难以把握的:为了不至于与他们混淆

起来,一种分离是必需的(把一切都引向这里,因为他们感到自己是相

似的)。围绕青少年而展开的竞争——

苏格拉底的德性、反讽和机敏——在柏拉图那里就是恋人(鸡奸

者)、艺术家(?)、寡头政治家——

独立声明、逃出城邦的流亡、脱离来源——

以“道德”和辩证法为立场的文化批判!!!——

“历史意义”的绝对缺乏——

颓废之征兆——

——是不是迄今为止所有特殊的道德运动都是颓废的征兆?

7[21]

关于(理想的)愿望的透视主义(Perspektivismus)

7[22]

有人指责:他的脾气对此表示肯定

精神的缺席往往使我们愉快

7[23]

请注意!从心理学角度看,我有两种感觉:

其一,对裸体的感觉

其二,追求伟大风格的意志(少数几个主要命题,它们处于最严格

的联系中;没有精神,没有修辞)。

7[24]

道德所赞扬的全部欲望和权力对我来说是本质性的,就如同道德所

诽谤和拒斥的东西,例如作为权力意志的公正,作为权力意志的求真意

志

7[25]

反对达尔文主义。

——器官的用处并不说明它的形成,恰恰相反!

——一个特性得以形成的年代是极其漫长的,这种特性并不保存个

体,对个体是没有好处的,至少在与外部环境和敌人的斗争中是这样

——到底什么是“有用的”呢?人们必须问:“是对于什么有用

的?”例如,有利于个体延续的东西,或许对个体的强壮和富盛是不利

的;能保存个体的东西,或许同时也会使个体固定下来,使个体停滞不

前。另一方面,一种缺失、一种蜕化,也可能是极有用的,因为它能对

其他器官发挥刺激作用。同样地,一种困境也可能成为生存条件,因为

它会使某个个体降低到集约而不至于挥霍的程度。

——个体本身作为各个部分的斗争(围绕食物、空间等等的斗

争):它的发展系于个别部分的胜利、优势地位,系于其他部分的萎

缩、“器官形成”

——在达〈尔文〉那里,“外部环境”的影响被荒唐地高估了;生命

过程的本质要素恰恰是巨大的塑造力量、自内而外创造形式的力量,这

种力量消耗、榨取“外部环境”……

——自内而外构成的新形式并不是为了某个目的而形成的,但在各

个部分的斗争中,一种新形式如果与某个局部益处没有联系就不会长期

存在下去,进而根据使用越来越完满地组织起来

——倘若只有持久地证明自己有用的东西才保存下来,那么,首当

其冲的就是那些危害性的、摧毁性的、分解性的能力、无意义之物、偶

然之物,—瑹—瑹—

7[26] [76]

说我们对campagna Romana[罗马竞技场]抱有同感,这意味着什

么呢?还有高山?我们的民族主义意味着什么呢?

理想主义或者自欺。

文明批判。

十字架的变形。

畏惧的精致化

肉欲的精致化。

轻蔑的精致化

7[27]

更丰满的生命概念

陶醉种类

现代的演戏(例如“祖国”:在何种意义上我们昧着良心去做爱国主

义者)

整个欧洲的虚妄。

鸿沟——

7[28]

强壮的人,在一种强壮的健康本能方面强大的人,他消化自己的行

为就像消化一日三餐;他甚至对付得了不易消化的食物:不过在大事情

上,有一种完好而严格的本能引导着他,使他不做任何违心之事,正如

他不吃不对自己胃口的东西。

7[29]

论现代恶习的历史。

无政府主义。

7[30]

——哲学上的古代的质朴性,心理学上的无辜;它的“方式”是无聊

的。

对照一下古代,信仰理性(理性的神性起源)、信仰德性(作为精

神的最高理性状态和独立状态)的古代,基督教教导人们的则是这样一

种怀疑:一切东西根本上都是恶的和不可救药的,精神的骄傲乃是它最

大的危险,等等。

7[31]

欧洲的悲剧时代:是由那种与虚无主义的斗争决定的。

7[32]

绝对缺乏对于接受真理的准备;没有教育层次;盲目信赖精神;现

代的“好心肠”。

7[33] [77]

反对“环境”理论。物种非常重要。环境仅仅得出“适应”;在其中起

作用的是积聚起来的全部力量。

7[34]

因果论。这种“相互关系”始终还需要解释:“自然规律”就是一种解

释,等等。

“原因与结果”要回溯到“行为和行为者”的概念上。这种区分从何而

来呢?

运动是一种非机械的事件的特征。停留在机械论的世界观上——这

就好比一个聋子把一件作品的总谱当作目标。

逻辑——它的本质没有得到揭示。是清晰描述的艺术吗?

7[35]

对人类目标的批判。古代哲学意欲何为?基督教想干什么?还有吠

檀多哲学?佛陀?——而这种意志背后隐藏着什么?

以往理想的心理学起源:它们究竟意味着什么呢?

7[36]

假定我们通常的世界理解是一种误解:难道我们就可能设想一种连

这样一种误解都得到认可的完满性了吗?

对一种新完满性的设想:与我们的逻辑、我们的“美”、我们

的“善”、我们的“真”不相符合的东西,可能倒是具有某种更高意义上的

完满性,比我们的理想本身更高。

7[37] [78]

vis est vita,vides,quae nos facere omnia cogit

[看哪,力量就是生命,正是它迫使我们作出一切]

卢齐利乌斯 [79]

Βίος καλεῖτ北 δ’ὃς βία πορίζετ北

[生命就是获得暴力]。 [80]

7[38]

第一性的问题压根儿不是我们是否对自己满意,而是我们究竟是否

对无论某个什么东西满意。假定我们要在某个独一无二的瞬间表示肯

定,那么,我们借此就不只是对我们自己,而是对所有此在(Dasein)

都表示了肯定。因为没有什么东西是自为独立的,无论是在我们自己身

上,还是在事物中,都没有这样的东西:而且,如果只有绝无仅有的一

次,我们的心灵犹如一根弦因幸福而颤动,发出鸣响,那么,为了限定

这个唯一的事件,就必须要有所有的永恒性——而且在我们进行肯定的

这样一个唯一的瞬间里,所有的永恒性都已经得到赞成、解救、辩护和

肯定了。

7[39]

一颗丰盈而强大的心灵不光能对付痛苦的,甚至可怕的损失,匮

乏、剥夺、轻蔑:它是从此类地狱中走出来的,带有更伟大的丰富性和

强大性:而且极而言之,具有一种在爱之福乐当中的全新生长。我认

为,那个已经对每一种在爱中生长的最低条件有所猜度的但丁,当他就

他的地狱之门写道:“连我也是永恒之爱创造的”,这时候,他是〈理解

了的。〉

7[40]

世界已经长成庞然大物了,而且还在持续不断地生长:我们的智慧

终于学会了把自己想成渺小的;我们学者们甚至刚刚开始节制知识……

7[41]

逻辑学是从欲望的土壤中生长出来的:以群盲本能为背景,对相同

情形的假定是以“相同的心灵”为前提的。以理解和统治为目的。

7[42]

悲观主义所揭示的“真实世界”与一个生命可能世界之间的对抗:

——为此人们必须检验真理的权利,有必要以生命来衡量所有这些“理

想欲望”的意义,为的是把握上面这种对抗的本色:那是病态而绝望

的、死死抓住彼岸不放的生命与更健康、更愚蠢、更虚妄、更丰富、更

无危害的生命的斗争。也就是说,并不是与生命斗争的“真理”,而是与

另一种生命斗争的生命。——可是,生命意愿成为更高的种类!——这

里必须证明:一种等级制是必要的,——第一性的问题乃是生命种类的

等级制问题。

7[43] [81]

虚无主义作为对世界的道德解释的结果。

等级制。

永恒轮回。

7[44]

达尔文生物学意义上的“有用”,也就是在与他者的斗争中表明自己

是有利的。但在我看来,丰富感、变得更强大的感觉,完全撇开斗争中

的用场,就是真正的进步:唯从这种感觉中才产生出斗争意志,——

7[45] [82]

一、

以生命为尺度的价值批判。

二、

价值的起源

三、

作为权力意志的生命

四、

被颠倒者

他们的锤子“轮回学说”。

7[46] [83]

我就是这种人的喉舌:

不是为未实现的理想所苦,而是为已实现的理想所害!也就是说,

所苦的是:对于我们所描绘的并且大肆宣扬的理想,我们以一种轻率的

鄙视来加以对待——

一种危险的怀乡,怀念从前心灵的“荒野”,怀念成就伟大的条件,

差不多是暴虐行径的条件——

我们享受着我们更混乱、更野蛮、更疯狂的瞬间,我们或许能够犯

一种罪行,只是为了看看一种良心谴责到底是什么意思——

我们自命不凡,反感于“善人”的日常诱惑、善的社〈会〉制度的日

常诱惑、正派的博学多才的日常诱惑——

我们并没有患“腐败”病,我们完全不同于卢梭,并不渴求“善的自

然人”——

我们对善感到厌烦,而不是对苦难感到厌烦:我们再也不会十分严

肃地对待疾病、不幸、衰老、死亡了,至少是以佛教徒的严肃态度,仿

佛是要作出对生命的种种抗辩似的。

7[47]

爱国精神批判:谁如果超出自身感觉到那些价值,那些在他看来

比“祖国”、社会、血缘和种族亲缘的福利高出百倍的价值,——那些超

越祖国和种族的价值,也就是国际的价值——那么,倘若他想要扮

演“爱国主义者”的话,他就会成为一个伪善者。这乃是坚持(甚或赞赏

和颂扬)民族仇恨的人和心灵的一片低洼地:世袭王朝的家族充分利用

这种人,——而且又存在着足够的商业阶层和社会阶层(自然也包括可

收买的小丑、艺术家),当这些民族的硝酸重又拥有权力时,他们就达

到了自己的要求。事实上,是一个较低等的种类获得了优势地位—瑹—

7[48]

痛苦的理智性:它本身并不标示眼前什么受到了危害,而是标示这

种危害对于一般个体来说具有何种价值。

有没有一类痛苦,是由“种类”承受的,而不是由个体来承受的——

主动和被动意味着什么呢?难道不是意味着做主人和被征服吗

还有主体和客体呢?

7[49]

价值问题比确信(Gewiβheit)问题更为基本:后者唯有在价值问题

得到解答的条件下才能有其严肃性。

存在与假象,从心理学上来考虑,得不出任何一种“自在存在”,任

何一个“实在性”标准,而只能得出虚假性程度的标准——用我们赋予某

个假象的份额的强度来衡量。

7[50]

关于真理、真实、确信的问题。

关于善的问题

关于公正的问题。

关于尺度的问题。

关于等级制的问题。

7[51]

侵犯要么挑起反应,要么诱发臣服

7[52]

基督教的解释者们,如卡莱尔,在今天乃是不诚实性的形式:对信

仰时代的赞赏亦然。

7[53]

观念与感知之间进行的不是一种生存斗争,而是争夺统治地位的斗

争:——被克服的观〈念〉并没有被消灭,而只是被遏制或者被驯服

了。在精神领域不存在什么消灭……

7[54]

给生成打上存在之特征的烙印——这是最高的强力意志。

双重的伪造,一方面是基于感官的伪造,另一方面是基于精神的伪

造,旨在保存一个存在者世界,一个持久之物、等价之物等等的世界。

一切皆轮回,这是一个生成世界向存在世界的极度接近——此乃观

察的顶峰。

从附加给存在者的价值中,产生出对生成者的谴责和不满:既然这

样一个存在世界(Welt des Seins)只是被虚构出来的。

存在者的变形(物体、上帝、理念、自然法则、公式等等。)

“存在者”作为假象;价值的颠倒:假象曾经是价值赋予者——

认识本身在生成中是不可能的;那么,认识是如何可能的呢?作为

关于自身的谬误,作为权力意志,作为欺骗意志。

生成作为虚构、意愿、自我否定、自我克服:不是什么主体,而是

一种行为、设定,创造性的,没有“原因与结果”。

艺术作为要求克服生成的意志,作为“不朽化”,不过目光短浅,各

各按照透视角度:仿佛在细微处重复着整体之趋向

一切生命所显示的东西,必须被视为总趋向的缩小公式:因此是一

种对“生命”概念的重新确定,作为权力意志

替代“原因和结果”,是生成者的相互斗争,经常带有敌人的啜饮

声;生成者没有一个常数。

既然人们已经认识到了旧理想的动物性起源和功利性,那么,这些

旧理想就不能用来阐释整个发生事件了;此外,一切 [84] 都是与生命相

违背的。

机械论理论的无用性——给出无意义状态之印象。

以往人类的全部理想主义正在转变为虚无主义——转变为对绝对无

价值状态即无意义状态的信仰……

理想的毁灭,新的荒芜,新的艺术,旨在坚守,我们这些两栖动

物。

前提:勇敢、耐心、义无“反顾”,没有任何向前的冲动

请注意!查拉图斯特拉经常对所有从前的价值采取讽刺态度,那是

由于他的丰富性。

7[55]

如果“只有一种存在即自我”,其他所有“存在者”都是根据自我的形

象被制作出来的,——如果对自我的信仰最终取决于对逻辑的信仰,亦

即对理性范畴的形而上学真理的信仰:而另一方面,如果自我表明自己

是某种生成着的东西:那么—瑹—瑹—

7[56]

反对物理学上的原子。为了把握世界,我们必须能够对世界作出计

算;为了能够对世界作出计算,我们必须拥有恒常不变的原因;因为我

们在现实中找不到此种恒常不变的原因,所以我们就把它们虚构出来

——那就是原子。此即原子论的起源。

世界的可计算性、一切事件都可以用公式来表达——这真的是一

种“把握”吗?倘若在一种音乐中可计算的和能够约缩为公式的一切东西

都是被计算好了的,那么,在这种音乐中到底有什么东西得到了把握

呢?——之后就有了“恒常不变的原因”、事物、实体,也即某种“无条

件的东西”;虚构——人们获得了什么呢?

7[57]

有一个忧郁的下午,斯宾诺莎对自己大为不满:有一件小事他怎么

也忘不了——他在这件小事上责备自己。突然,他自言自语道:这就是

morsus conscientiae[痛苦]啊!可是何以这种morsus conscientiae[痛

苦]还可能出现在我身上呢?

7[58]

对基督教理想的批判:它的前提乃是心灵的实存条件——事关永恒

的生命,也关乎罚入地狱或者永恒福乐

7[59]

决定论只会损害那种道德,后者相信liberum arbitrium[选择自由、

随心所欲](作为道德性的前提),相信“责任”

7[60]

反对实证主义,它总是停留在现象上,认为“只有事实”;而我会

说:不对,恰恰没有事实,而只有阐释。我们不能确定任何“自在的”事

实(Factum):有此类意愿,也许是一种胡闹罢。你们说“一切都是主

观的”:但这已经是解释了,“主体”不是任何给定的东西,而是某种虚

构的东西、隐蔽的东西。——最后,把阐释者置于阐释后面,这是必要

的吗?这已经是杜撰、假设了。

只要“认识”一词竟是有意义的,则世界就是可认识的:但世界是可

以不同地解说的,它没有什么隐含的意义,而是具有无数的意义,此

即“透视主义”。

我们的需要就是解释世界的需要:我们的欲望及其赞成和反对。每

一种欲望都是一种支配欲,都有自己的透视角度,都想把自己的透视角

度当作规范强加给其他欲望。

7[61] [85]

暂时的章节标题。

人的“改善”与“扩大”(或者是驯化与强化)的对抗

基督教理想批判(恭顺、贞洁、贫困、天真)

斯多亚派理想批判(包括“苦行僧”)

伊壁鸠鲁派理想批判(包括“奥林匹亚的”——还有“沉思冥想者”)

奴隶制的变形

艺术家与征服者。美想要什么?

公正、罪责、惩罚、责任——立法者。

浪漫主义理想批判,同样也要批判那种赋予悲观主义者以仇恨和蔑

视之力量的理想

生命的阐释特征(虚无主义意味着什么?) “无目标性”

下个世纪及其先行者。

行动批判(原因与结果、行为、目的)

等级制

7[62]

只有极少数人弄得清楚,那种关乎愿望的立场,即任何一种“应当

如此而其实没有”甚或“本来就应当如此”,包含着什么:一种对事物整

个进程的判决。因为在其中没有什么孤立的东西:最细微的东西承载着

整体,在你渺小的过失上矗立起未来的整个大厦,在每一次针对最细微

的东西的批判中,整体一道受到判决。现在,假如道德规范(连康德也

这样认为)从来没有得到完全实现,而且作为一种彼岸之物悬于现实之

上,而在任何时候都没有落入现实之中:那么,道德或许就包含着一种

对整体的判断。不过对于这个整体,还不妨问一问:道德是从哪里取得

这种权利的?这个部分何以在这里充当了对于整体的法官呢?——而

且,倘若这实际上是一种无法根除的本能,是这样一种道德〈的〉判断

和对现实的不满(正如人们所断言的那样),那么,这种本能也许就并

没有一同归属于那些无法根除的愚蠢,包括我们的种类的不满足状态?

——然而,我们说了这番话,我们就做了我们所谴责的事情;愿望的立

场、未被授权的法官游戏的立场,也属于事物之进程的特征,任何不公

正和不完美状态亦然,——这就是我们实现不了的关于“完美性”的概

念。任何想要得到满足的欲望都表现出它对事物现状的不满:如何呢?

也许是由完全不满足的、满脑子都是愿望的各个部分组成了整体?难

道“事物之进程”就是“离开这里!离开现实!”,就是永远的不满足本身

吗?莫非愿望就是驱动力本身?就是——deus[上帝]吗?

在我看来重要的是摆脱大全(das All)、统一性,某一种力、某个

无条件之物;人们或许只好把它视为最高的机关,把它命名为上帝。人

们必〈须〉把大全粉碎掉;忘掉对大全的尊重;为着最切近的东西、属

于我们的东西,取回我们已经赋予未知之物〈和〉整体的东西。例如康

德说:“有两个事物永远值得敬仰”——今天或许我们更愿意说:“消化

更值得尊重。”大全总是带来老问题:“祸害何以可能?”等等。也就是

说:没〈有〉大全,没有伟大的感知能力或者发明能力或者力量仓库:

在其中[┼┼┼]

7[63]

所有哲学最终要揭示的难道不是理性运动的前提条件吗?我们对自

我的信仰,作为对一个实体的信仰,作为对唯一实在性的信仰,我们竟

能根据这种实在性宣判事物的实在性?最古老的“实在论”最后才出现:

那是在整个人类宗教史重新被认作心灵迷信史的同一时期里。这里有一

个限制:我们的思想本身就蕴含着那种信仰(以其对实体—属性、行

为、行为者等等的区分),而放弃这种信仰意味着不再可以思想。

可是,一种对于本质之保存来说极为必要的信仰,是与真理毫不相

干的,对于这一点,举例讲来,人们甚至可以从以下事实中见出:我们

必须相信时空和运动,而并没有感到不得不在这里把绝对的[┼┼┼]

7[64] [86]

[┼┼┼]一切价值

第一章。

欧洲虚无主义。

第二章。

最高价值批判。

第三章。

一种新的价值设定的原则。

第四章。

风纪与培育。

草于1887年3月17日尼斯。

I.任何一种纯粹道德上的价值设定(譬如佛教的价值设定)都以

虚无主义而告终:这对欧洲来说是可以预期的!人们以为有一种无宗教

背景的道德主义就足够了:可这样一来,通向虚无主义的道路就是势所

必然的了。在宗教中缺的是那种强制性,即把我们视为价值设定者的强

制性。

7[65]

人们每每多么愚蠢地把成就与它可怜的起点当作一个东西了!即便

在艺术家那里亦然:人们怎能从作品反推艺术家呢!荷马——难道你们

没有感到那个悲观主义者和过度兴奋者,他因为自己痛苦的缘故而虚构

出那种威严崇高之人的尽善尽美的丰富性!哲学家的理论要么是对自己

的敏感性经验的粗暴普遍化,要么就是他借以主宰这种敏感性的手段,

——智慧等等。

——由之遁入精神冷酷、刻板固执。

四

利己主义及其问题!拉罗斯福哥 [87] 身上基督教的阴暗化,此人到

处搬弄利己主义,并且以为利己主义降低了事物和德性的价值!与他相

反,我首先试图证明的是,除了利己主义根本就不可能有其他什么东西

了,——对于ego[自我]变得虚弱微薄的那些人来说,伟大之爱的力

量也将是虚弱的,——最有爱心者主要是由于他们的自我的强壮,——

爱乃是一种利己主义的表达,如此等等。实际上,错误的估价针对的是

利益:1)那些得到好处和帮助的人们的利益,即群盲的利益;2)

〈它〉包含着一种对生命之基础的悲观主义怀疑;3)〈它〉想否定那

些最出类拔萃的和发育最好的人们;恐惧;4)〈它〉要帮助失败者获

得权利以对抗胜利者;5)〈它〉导致一种普遍的欺诈,而且恰恰就在

最富有价值的人们那里。

五

音乐及其危险性,——它的纵情享乐,它为基督教状态而准备的复

活术,尤其是为那种被移植的感性与祈祷之发淫状态的混合而准备的复

活术(阿西西的方济各)——与头脑的肮脏以及心灵的迷狂密切相关;

使意志破碎,使敏感性过于紧张,这些音乐家是淫荡的。

请注意!艺术得以成长的诸原因(内在状态):而且,十分不同于

〈各种〉作用。

7[66] [88]

哪种人在读我的著作时可能会产生坏感觉?撇开——多么陈腐的做

法——那些根本“不理解”我的著作的人们(诸如受过教养的下流坯和大

城市的蠢妇人,或者教士,或者“德国小鬼”,或者所有喝啤酒和散发出

政治气味的人们)。例如就有一些文学家,他们用精神做肮脏的交易,

愿意靠他们的意见为“生”——因为他们已经发现,在一个意见中(至少

在某些意见中)有某种东西是值钱的,——针对他们,从我的著作中吹

来一种冰冷的蔑视的持久气息。同样地,我也难以令文学女人们开心,

正如她们所习惯的那样,用的是病态的性具和手指上的墨水渍;也许是

因为我把女人看得太高了,以至于我想把她们降到墨鱼的水平上?同样

地,我也明白,为什么所有夸张的鼓吹者都对我心生怨恨:因为他们恰

恰需要那些德性原则的大话和噪音,对于后者,我—瑹—瑹—还有那些

一旦感到一种刺痛就会暴跳如雷的人们—瑹—瑹—

所有这些对手都不曾在我眼里:但有另一个对手,其痛苦却也使我

自己悲痛:——那就是那些正在从乌合之众中艰难地提升自己的人们,

具有道德渴望、斗争张力的人们,热烈地要求高贵的人们。在他们看

来,情形似乎一定是,从我的著作中他们仿佛看到了一只嘲讽的眼睛,

后者摆脱不了他们细小的英雄气概——不断呈现在这只眼睛面前的,是

他们整个轻微的困苦,以及他们的疲乏,所有厌烦者的空虚所必需的东

西,他们蚂蚁般的攀登和栽跟头。

7[67] [89]

最近,莱比锡的一位叫泰奥多·弗里契的先生给我写了信。在德

国,决没有比这些反犹太主义者更无羞耻和更为愚笨的团伙了。为了答

谢,我回信时狠狠踢了他一脚。这个恶棍,还竟敢使用查〈拉图斯特

拉〉这个名字!可恶!可恶!可恶啊!

7[68]

请注意!!

竟至于相对于在无神论者中间,人们在虔信者和信神者中间更难以

发现道德事物方面的自由思想(例如,帕斯卡尔在道德问题上比叔本华

更为自由,更解放思想)

7[69]

在爱比克泰德 [90] 和蒙田这两个人物身上,帕斯卡尔看到了自己真

正的引诱者,针对他们,他必需一再为自己的基督教辩护,确保自己的

基督教。

7[70]

在人类底层的乌烟瘴气之上,存在着一种更高级的、更光明的人

类,后者在数量上看是十分微小的——因为按其本质来讲,一切出类拔

萃者都是稀罕的——:有人属于这种人类,并不是因为他比底层的人们

更有天赋,或者更有美德,或者更有英雄气概,或者更可爱些,而是因

为他更冷酷、更光明、更有远见、更孤独,是因为他忍受着孤寂,偏爱

孤寂,要求孤寂,把孤寂当作幸福、特权,其实就是把它当作此在

(Dasein)之条件,是因为他生活在乌云雷电以及暴雨狂风之中,但同

样也生活在阳光、雨露、雪花以及必然地来自高空以及——如果它是运

动的——永远只在自上而下的方向上运动的一切之中。向着高空的野心

并不是我们的野心。——对我们来说,英雄、殉道者、天才和狂热者还

不够平静、忍耐、精细、冷静、从容。

[1] 相应的手稿编号为:Mp XVII 3b。——译注

[2] 原文如此。——译注

[3] 数字(19)指5[50]。——编注

[4] 原文如此。——译注

[5] 在此引用斯宾诺莎、莱布尼茨、休谟、康德时,很可能关乎尼

采在瑞士库尔(Chur)图书馆的阅读(1887年5月中旬至6月初,尼采曾

在那里)。——编注

[6] 拉梅内(Robert de Lamennais,1782—1854):法国神甫、哲学

家、政论家。主张宗教应与政治和教育分离。著有《宗教实质流变

论》、《论革命进程与反对教会的战争》等。——译注

[7] 米什莱(Jules Michelet,1798—1874):法国历史学家,主张

民主主义和反教权主义。著有《法兰西史》、《法国革命史》、《十九

世纪史》等。——译注

[8] 参看斯宾诺莎:《伦理学》,中译本,贺麟译,北京,1991

年,第171页。——译注

[9] 参看斯宾诺莎:《伦理学》,中译本,贺麟译,北京,1991

年,第113页以下,第156页。——译注

[10] 费舍尔(Ernst Kuno Berthold Fischer,1824—1907):德国哲

学史家,新康德主义早期代表人物之一。主要著作有《近代哲学史》

(六卷本)、《康德生平及其学说的基础》、《美的概念》等。——译

注

[11] 参看斯宾诺莎:《伦理学》,中译本,贺麟译,北京1991年,

第32页以下。——译注

[12] 参看康德:《系科之争》,第2部分:哲学系与法律系之争,

学院版,柏林1968年,第7卷,第91页。——编注

[13] 根据康德《判断力批判》第47节所做的概述(学院版,第5

卷,第308—310页,其中引文据第5卷第309页)。——编注

[14] 参看康德《判断力批判》,第53节,学院版,第5卷,第330

页。——编注

[15] 参看康德《判断力批判》,第51节,学院版,第5卷,第324

页。——编注

[16] 参看康德《判断力批判》,第51节,学院版,第5卷,第323

页。——编注

[17] 参看康德:《系科之争》,第2部分,第5—7节;引文:第7

节,学院版,第7卷,第88页。——编注

[18] 同上,第3节,学院版,第7卷,第81页。——编注

[19] 有所变动的引文,据康德:《单纯理性限度内的宗教》,第4

部分,第2节,第4节“论宗教事务中良知的引导”,学院版,第6卷,第

186页。——编注

[20] 根据康德《单纯理性限度内的宗教》第1部分、第2部分总说明

和导引所做的概述,学院版,第6卷,第44—60页。——编注

[21] 康德:《实践理性批判》,第2部,结论,第5卷,第161、162

页。——编注

[22] 原文到此中断。参看康德:《实践理性批判》,结论;此处译

文参看中译本,韩水法译,北京,1999年,第177页。——译注

[23] 根据康德《实践理性批判》第1部第1卷“纯粹实践理性分析论

的批判性阐释”所做的概述,第5卷,第89—106页(特别是第102页)。

——编注

[24] 同上,第5卷,第97页。——编注

[25] 数字(9)指5[50]栏目。——编注

[26] 数字(21)指5[50]栏目。——编注

[27] 数字(18)指5[50]栏目。——编注

[28] ……有何干系啊?]参看《约翰福音》,第2章,第4行。——

编注

[29] 参看《路加福音》,第10章,第42行,第12章,第31行。——

编注

[30] 数字(8)指5[50]栏目。——编注

[31] 陀思妥耶夫斯基……的审判]有关尼采的陀思妥耶夫斯基阅

读,参看《尼采编年史》[KSA,第15卷。——译注]。也可参看《偶

像的黄昏》,概述,第45节。——编注

[32] 巴那斯派(les Parnassiens):又译“高蹈派”。1866年在法国巴

黎成立的诗人团体,因所出诗选《当代巴那斯》而得名(巴那斯为古希

腊神话中阿波罗和缪斯诸神居住的山)。该派倡导“为艺术而艺术”,是

法国象征主义文学的前驱。——译注

[33] 参看《瓦格纳事件》,第1节。——编注

[34] 原文为法文。——译注

[35] “质朴的……”之后原文为法文。——译注

[36] 门德尔松(Mendelsohn,1809—1847):德国指挥家、作曲

家、钢琴家。——译注

[37] 原文为法文。——译注

[38] 梅耶贝尔(Giacomo Meyerbeer,1791—1864):德国作曲家。

1826年起寓居巴黎,发展了当时盛行于法国的大歌剧体裁。所作歌剧场

面宏大、布景华丽、偏重外在效果。主要代表作有《恶魔罗勃》、《法

国清教徒》等。——译注

[39] 原文为法文。——译注

[40] 原文为法文。——译注

[41] 后半句原文为法文。——译注

[42] 原文为法文。——译注

[43] 后半句原文为法文。——译注

[44] 后半句原文为法文。——译注

[45] 后半句原文为法文。——译注

[46] 德拉克罗瓦(Eugène Delacroix,1798—1863):法国画家。代

表作有《自由领导人民》、《阿尔及尔妇女》等。——译注

[47] 原文为法文。——译注

[48] 后半句原文为法文。——译注

[49] 原文为法文。——译注

[50] 安格尔(Jean Auguste Dominique Ingres,1780—1867):法国

画家,古典主义画派的最后代表。主要作品有《爱蒙夫人像》、

《泉》、《土耳其浴》等。——译注

[51] 格鲁克(Christoph Willibald Gluck,1714—1787):德国歌剧

作曲家。主要作品有《奥菲欧》、《阿尔且斯特》、《巴吕德与爱莱

娜》等。——译注

[52] 原文为法文。——译注

[53] 荷拉斯·韦尔内(Horace Vernet,1789—1863):法国画家。

——译注

[54] 参看2[194](可供补充)。——编注

[55] 原文为法文。——译注

[56] 费奈隆(Francois de Salignac de la Mothe Fénelon,1651—

1715):法国作家、教育家。主要作品有《泰雷马克历险记》、《死者

对话录》、《论女子教育》等。——译注

[57] 夏多布里昂(Francois Renéde Chateubriand,1768—1848):

法国作家。主要著作有《基督教真谛》,中篇小说《阿达拉》、《勒

内》等。——译注

[58] 丰塔纳(M.de Fontanes,1757—1821):法国诗人、政治

家。——译注

[59] 拉马丁(Alphonse Marie Louis Prat de Lamartine,1790—

1869):法国诗人、历史学家。主要著作有诗集《沉思集》、《新沉思

集》,长诗《约瑟兰》,小说《葛莱齐拉》等。——译注

[60] 索伦托(Sorrent)和波西利普(Posilipp):意大利地名。——

译注

[61] 原文为法文。——译注

[62] 乔治·桑(George Sand,1804—1876):法国女作家。主要作

品有小说《印第安娜》、《瓦朗蒂娜》等。——译注

[63] 戈蒂埃(Théophile Gautier,1811—1872):法国诗人、小说

家、文学评论家。首倡“为艺术而艺术”,成为巴那斯派的美学纲领。主

要作品有诗集《死的喜剧》、《珐琅与玉雕》等,小说《莫班小姐》

等,文学评论《论怪诞》、《浪漫主义史》等。——译注

[64] 原文为法文。——译注

[65] 原文为法文。——译注

[66] 原文为法文。——译注

[67] 原文为法文。——译注

[68] 奥比涅(Théodore Agrippa d’Aubigné,1552—1630):又

译“多比涅”,法国作家。著有诗集《悲歌集》、散文集《写给孩子们的

自传》,小说《弗奈斯特男爵的奇遇》等。——译注

[69] 原文为法文。——译注

[70] 原文为法文。——译注

[71] 原文为法文。——译注

[72] 理解一切即宽恕一切(tout comprendre c’est tout pardonner)]

参看1[42]注释。——编注

[73] 为艺术而艺术(l’art pour l’art)]尼采特别想到的是那些法国

颓废者(诸如戈蒂埃、波德莱尔等等)。——编注

[74] 马可·奥勒留(Marc Aurel,121—180):全名为Marcus

Aurelius Antoninus,古罗马皇帝,新斯多亚派哲学代表人物之一。——

译注

[75] 《人性的,太人性的》第2节,第182页]参看《漫游者及其影

子》,第350节。——编注

[76] 参看5[50]第17条。——编注

[77] 所谓的“环境”理论源自H.泰纳(H.Taine)。——编注

[78] 参看卢齐利乌斯:《闲谈集》第1340条(Marx)[引自瓦罗

内:《论拉丁语》(ex Varrone,De lingua latina)];希腊文诗句引自

梅南窦的《单行体诗》(monostichoi)(?);斯卡里格首先把这两个

诗句放在一起比较。——编注

[79] 卢齐利乌斯(Gaius Lucilius,约前180—前102):古罗马讽刺

诗人。著有诗作30卷,名为《闲谈集》,仅存残篇。——译注

[80] 如上编注所示,此希腊文诗句引自梅南窦(Menander,约六世

纪),后者为东罗马帝国历史学家。著有关于东罗马帝国的历史著作,

原著已佚,仅存残卷。上列编注中的斯卡里格可能指人文主义学者、哲

学家斯卡里格(J.Caesar Scaliger,1485—1558),也可能指古典学

者、语言学家斯卡里格(J.Justus Scaliger,1540—1609)。——译注

[81] 有关《权力意志》的计划。——编注

[82] 有关《权力意志》的计划。——编注

[83] 参看7[66]。——编注

[84] 应指“一切旧理想”。——译注

[85] 关于《权力意志》。——编注

[86] 本条空白处完全可以补全:〈权力意志,重估〉一切价值的

〈尝试〉。据2[100]。在过去的尼采档案中,这个计划据称是《权力

意志》第一版(1901年)和第二版(1911年)之编纂工作的基础。——

编注

[87] 拉罗斯福哥(Larochefoucauld,全名为Francois de La

Rochefoucauld,1613—1680):法国作家。著有《箴言集》、《随笔

集》等。——译注

[88] 参看7[46]。——编注

[89] 参看1[153]。泰奥多·弗里契(Theodor Fritsch),反犹太主

义作家,《反犹通信》的编者,《犹太人问题手册》(1887年第1版,

1923年第29版)的作者,1924年作为国会议员拥护一个国家社会主义小

团伙。与伯恩哈德·福斯特(Bernhard Förster)过从甚密。尼采给弗里契

写过两封拒斥性的书信,在其中十分强烈地表达了自己的反—反犹太主

义态度(3月23日和29日)。弗里契于是公开抨击尼采。——编注

[90] 爱比克泰德(Epictet,约66—约130):古罗马斯多亚派哲学

家。——译注