今天,我们如何读鲁迅

鲁迅,一个教科书中不可避免的名字。

鲁迅,一个当下网络的表情包大户。

捧他、贬他、骂他、解构他、神圣化他,我们究竟该如何读他、理解他?

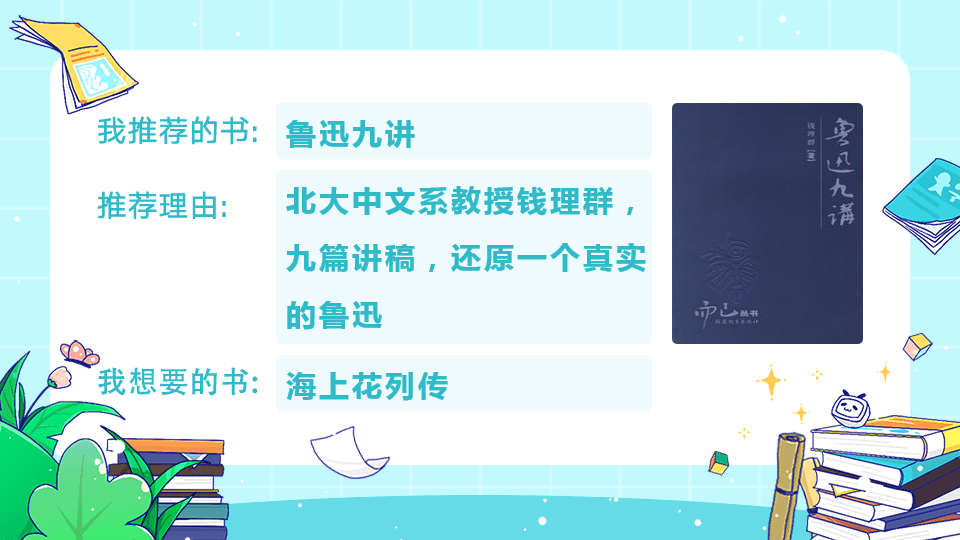

在我高中的时候,庆幸有这么一本书,让我更立体地了解鲁迅,而这就是北大中文系教授钱理群先生的《鲁迅九讲》。

顾名思义,“九讲”就是九篇讲稿。针对中学生、大学生、青年志愿者等不同的听众,钱理群通过一个个新颖的角度,分享着真实的鲁迅。

对于大学生,他介绍的是“为人子”“为人父”的鲁迅:作为儿子的鲁迅,也会因被逼背书,而与父亲产生隔膜,因为父逝而产生内疚;而作为父亲的鲁迅,并不认为父母有恩于子女,取而代之的应该是一种出于天性、本能的爱。

对于那些迷茫的青年志愿者,钱理群更以鲁迅的思想作开导。其中最令我触动的便是“执着现在,执着地上”,以及鲁迅的韧性精神。鲁迅曾说:“共同抗拒、改革,奋斗三十年。不够,就再一代,二代……”“当今的青年,应有一分光发一分光,有一分热发一分热,哪怕像萤火虫那样,也是有益的。”

当然,这对于高中时期,初捧起这本书的我,总有些距离。那时对我胃口的无疑是本书的第一讲《鲁迅是谁——和中学生谈鲁迅》

在钱理群的娓娓道来中,我发现原来鲁迅也是这么有趣的人。他给他的太太许广平取“乖姑”“小刺猬”等爱称,而许广平则用林语堂取的绰号“白象”来称呼他。

“俯首甘为孺子牛”,鲁迅是个宠爱孩子的人。他的儿子诞生后,可能是因为看到婴儿红润的皮肤,又把“小红象”这个昵称送给了海婴。

鲁迅是“猫头鹰”,习惯于夜间写作,“凝然冷坐,不言不笑”;鲁迅还是“受伤的狼”,充满野性,而又独自平息心灵。

钱理群还在本书中讲述了作为思想家、杂文家、艺术家以及小说家和散文家的鲁迅。他虽然不乏谦虚地在后记中说道“‘作为艺术家的鲁迅’这样的题目,过去很少有人集中地讲,我自己受到知识结构的限制,自然也讲不清楚”,但我们却依然能从行文中体会到鲁迅在艺术上的特殊魅力。

鲁迅为刊物设计封面,独具个性;他更亲自编选、出版《凯绥·珂勒惠支版画选集》,设计宣传广告。而他的语言文字不仅直击心灵,更兼有着音乐性。

当然,钱理群在这本书中,也并不简简单单告诉我们:鲁迅是一个好儿子、好丈夫、好父亲、好朋友。他在告诫我们不要把鲁迅当成神的同时,也警惕着让鲁迅“凡俗化”,消解或削弱鲁迅的现象。

在钱理群教授看来,鲁迅从来就不是一个现代思想文化运动的“主将”,更不是青年人的“导师”。只是他拥有着特别的思想,是一个“好的怀疑主义者”。他愿意“站在沙漠上,看看飞沙走石,乐则大笑,悲则大叫,愤则大骂”。

而在当今,能否容忍鲁迅,其实正是对于未来中国文化发展的宽容度、健康度的一个检验。

幸而,还有像钱教授一样的大家还在讲鲁迅;幸而,中国的青年们也依旧在读鲁迅。