二战中英美对德战略轰炸对德国军工生产的影响究竟有多大?

一、对战略轰炸历史的简要回顾

1940年5月10日,德国闪击荷兰、比利时、卢森堡和法国,次日,以丘吉尔为首的英国战时内阁决定对德国实行战略轰炸。5月15日晚,英国空军99架轰炸机轰战机轰炸了德国鲁尔地区的合成石油工厂和铁路枢纽,拉开了对的战略轰炸的序幕。一开始,英军主要对德国实行夜间精确轰炸以打击德国经济目标。德国对英国实施大规模空袭后,英军对的轰炸的重点又转变为打击德飞机工业,削弱其空中作战能力。但是,由于英军机载导航设备较为简陋,再加上夜间能见度低,所以精准轰炸的效果较差,命中率只有5.96%—13.6%,因此,从1940年12月起,英空军逐步由夜间准确轰炸转变为夜间面积轰炸以打击德国城市目标。

1942年2月,阿瑟·T.哈里斯空军上将接任英国空军轰炸航空兵司令,英空军随之正式转向对德国城市实行面积轰炸。1942年3—6月,英空军对德国鲁尔区的埃森、科隆、杜伊斯堡和杜塞尔多夫等城市进行了夜间轰炸,5月30日,英空军对科隆实施了首次千机轰炸,破坏了该市2.4平方公里的市区,该市市中心一半以上的街区完全被摧毁,在这次轰炸中,该市有486人死亡,5000余人受伤,14万余人无家可归。随后,英空军又对埃森、不莱梅实行了千机轰炸,接着又派出630架轰炸机突击杜塞尔多夫。但是,由于夜间轰炸必须要借助月光,而每个月的月明之夜只有几天,而即使是月明之夜也无法有效进行作战,再加上德国采取了严密的防控措施,严重影响了英空军的轰炸效果。截至1942年底,英国对德战略轰炸并未取得显著效果。

1942年8月17日,美国空军投入欧洲战场。1943年1月卡萨布兰卡会议后,美英两国战略航空兵正式开始联合作战。根据卡萨布兰卡训令,美英联合轰炸进攻的基本方针为:“逐步摧毁和打乱德国的军事、工业和经济体系,削弱平民的抵抗意志,最终摧毁德国武装力量的抵抗能力。”为此,训令提出了5个主要目标,其优先次序为:1、潜艇工厂;2、飞机工厂;3、交通运输;4、石油工厂;5、军事工业中的其他目标。但由于美英两国存在分歧(美军认为夜间面积轰炸浪费兵力,作战效果也难评估,他们主张采取昼间精确轰炸,集中打击德国军事工业的关键环节,以便迅速瓦解德国整个军事工业;英军则坚持夜间面积轰炸,因为昼间轰炸必须在战斗机全程护航的情况下才能深入德国本土作战,否则战损不堪忍受,且德军事工业恢复能力很强,直接打击德军事工业不能导致德国战争潜力决定性下降,所以应该通过毁灭德国城市的方式来摧毁德国人的抵抗意志),在卡萨布兰卡会议后的几个月内,两国空军仍然是各自为战。直到是年6月10日,美英联合参谋部出台了“直射计划”(该计划的首要目标是德国航空工业),两军才开始真正地联合作战。但是1943年下半年,美英战略航空兵只对德飞机工厂实施了14次突击,共投弹4000吨,平均每月投弹不到670吨,仅占这一时期美军战略航空兵投弹总量的2%。由于德国已将飞机工场进行了广泛的疏散,加之美英战略航空兵兵力相当有限,德国航空工业没有遭到应有的打击。在突击德国飞机工厂的同时,美空军又将德轴承工厂作为主要突击目标,1943年8月17日和10月14日,美空军先后两次对施魏因富特的3个轴承工厂(生产能力占德国整个轴承生产能力的52%)实施了大规模突击,使得该市的轴承生产能力从7月到10月下降了60%,同期整个德国轴承工业生产能力下降了32%。同年8月17日,李梅率领第3轰炸师突击了梅塞施米特工厂,6个主要车间的厂房全部被命中,其中5个厂房被完全摧毁。1943年3月5日至次年3月2日,英空军先后对鲁尔、汉堡、柏林等地实施了多次轰炸,1944年3月4日—9月,美空军也对柏林实施了多次空袭。

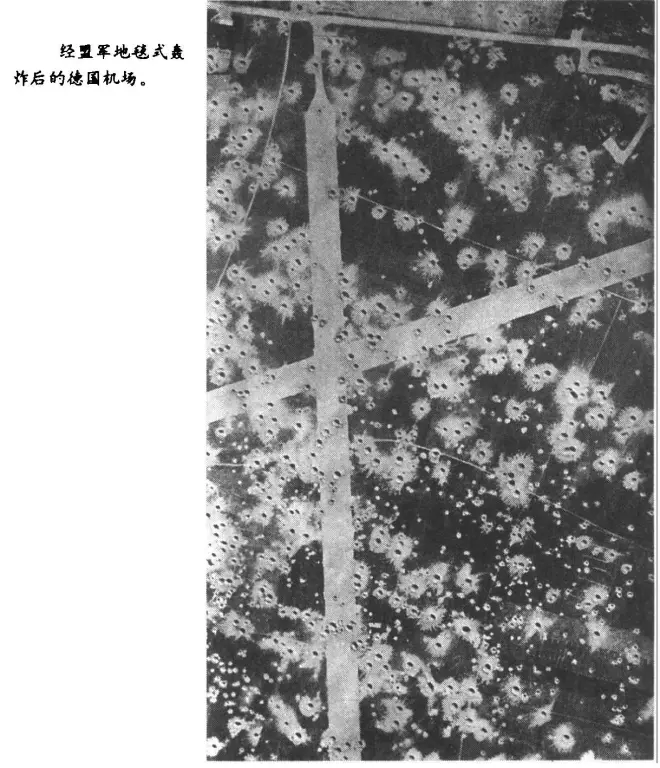

1944年4月14日,艾森豪威尔全权指挥了美英战略航空兵。其后,为了准备“霸王”行动,美英空军针对荷兰、比利时和法国北部的铁路枢纽及桥梁实施了大规模轰炸,摧毁了50多个铁路枢纽和74座桥梁和涵洞,交通系统被彻底破坏。此外,战区内99个机场均遭大规模轰炸,92个雷达站只剩18个,10个主要警报站全部失去作用。该行动为盟军诺曼底登陆创造了有利条件。

“霸王”行动开始后,随着盟军地面部队的节节胜利,美英战略航空兵有计划地将作战重点从支援“霸王”行动转移到对德国本土的战略轰炸,其首要作战目标为德国的合成石油工业,后转向德国本土铁路运输系统。至9月,德国的氢化法和费化法合成石油产量与1944年头4个月平均产量相比,下降了92.2%,德国的石油目标遭到轰炸后7个月的月平均产量同遭到轰炸前5个月的月平均产量相比,由16.8万吨下降到2.99万吨,下降了82%,此外,在1944年8月,德国氮的产量比1944年头4个月的月平均产量下降了55.8%。由于油料短缺,军队战斗力严重下降,《美国战略轰炸调查(欧洲部分)》指出:

从其他许多方面也能感觉到油料生产的损失。1944年8月,飞机发动机的最终磨合期从2小时降低到半小时。由于缺乏油料,飞行员训练一再减少。整个夏天,德国坦克师在战场上的机动越来越严重地受到战斗损失和运输困难的阻碍,油料产量的下降更是雪上加霜。根据施佩尔的说法,到12月,燃油短缺已经造成了灾难性的后果。当德军于1944年12月16日发动孤注一掷的反攻,他们的燃油储备已经远不足以支持行动,只能依靠缴获的盟军库存。因为无法达成这一目标,许多坦克部队在汽油消耗殆尽之后失去战斗力。

东部前线同样遭遇油料短缺的情况。德军缺乏油料加速了苏军1945年2月和3月在西里西亚取得的胜利。在巴拉努夫桥头堡,德军集结了1200辆坦克守卫这道防线,它们因为缺乏汽油而不能动弹,成为苏军的活靶子。据斯大林元帅证实,对石油设施的轰炸在苏军势不可挡的胜利中起到了重要作用。

由于缺少石油,德国交通不得不主要依靠铁路运输。美英的战略轰炸使德国交通系统受到严重破坏。以鲁尔区为例:

在美英战略航空兵持续打击下,德国铁路运输能力急剧下降,并严重影响到煤炭运输。在正常情况下,鲁尔区煤的外运量是每天2.2万车皮,1945年1月下降到每天9000车皮,仅达正常运量的40.9%。到1945年3月15日,情况更为恶化,施佩尔给希特勒的报告中说,每天只有2000—3000车皮离开鲁尔区,仅及正常运量的9.1%—13.6%。早在1944年11月,德国各生产部门储备的煤已经由于铁路运输困难而入不敷出。德国优先保证的铁路用煤的储备量到11月5日比9月10日下降了44.2%。其它部门下降得更多。为此,施佩尔在11月11日给希特勒的报告中称:“我们正处在开战以来最严重的煤炭生产危机的边缘”。

煤炭供应紧张,造成德国各个生产部门开工严重不足,甚至关闭。1944年12月,德国机器制造、食品、煤气、电力等工业部门对煤的最小需要量是59万吨,但供应量不到19万吨,仅及最小需要量的1/3。1944年11月德国各煤气站的平均储备煤已不足10天之用,很多地区的煤气站因无煤而被迫关闭。发电厂是德国重点保证供煤的单位。尽管如此,由于入不敷出,煤的储备也在急剧下降。由于缺煤,基尔等地的发电厂濒临停机,奥尔登堡和哈瑙的发电厂已完全关闭。

缺煤少电使德国许多大型钢铁厂无法正常生产,很多工厂被迫关闭。钢铁生产已无法满足德国战时经济的需要。1945年3月,包括鲁尔区在内的德国钢的生产能力为每月45万吨,其中军工生产的最小需要量是每月35万吨,这样供其它部门生产用的钢材每月仅10万吨。由此,施佩尔在1945年3月15日给希特勒的报告中说,“用这样的无烟煤供应量和粗钢生产能力来维持德国经济运转已是不可能的了”。“德国经济将在4—8周内走向崩溃。”此后,“我们士兵的勇敢已经无法抵销敌人物质上的优势了”。

由于对德国石油和铁路系统的有力打击,使这两个系统几乎瘫痪,由此造成了石油、煤炭、煤气、电力等能源供应的极度短缺,进而使各个生产部门都无法正常运转,生产急剧恶化,导致了德国战时经济的全面崩溃。(以上参见军事科学院军事历史研究部编著《第二次世界大战史》第2—4卷相关章节和富勒著《第二次世界大战(1939—1945):战略与战术的历史》相关章节)

二、对战略轰炸效果的评估

在战略轰炸的第一个时期(1940年5月—1942年3月),尽管对德国建筑区造成了严重破坏,但对德国武器制造几乎没有什么影响,相反地,武器生产数量仍在增长。《美国战略轰炸调查(欧洲部分)》指出:

因为德国经济在战争的大部分时间里都没有完全动员起来,因此它在空袭下的恢复能力很强……德国的经验说明,不管目标系统为何,单次攻击都无法消灭必需的工业。持续地再次攻击是必要的。

英国军事理论家约翰·弗雷德里克·查尔斯·富勒指出:

这一时期可以说是徒劳无功:这是“不经济”的轰炸,而不是“战略”轰炸。

1942年8月—1944年3月,为战略轰炸的第二个时期。关于这一时期的成果,《美国战略轰炸调查(欧洲部分)》指出:

生产并没有长时间停顿。相反,在1944年整年,根据报道,德国空军共接收了各种型号的飞机39807架——相比之下,1939年为85295架,在工厂遭到任何攻击之前的1942年为15596架……在猛烈轰炸之后的3月接收量高于轰炸之前的1月。这些数字持续升高……生产的恢复几乎和工厂被破坏的速度一样快。

基尔戈议员的《关于德国工业的说明》(美国战争新闻处于1945年8月8日在伦敦发表)也指出:

文件(指《1944年德国武备部和军工制造的官方报告》)直观地说明,尽管盟军不断轰炸,德国能够重新修建并扩张其工厂,增加军工生产,直到德国军队最终失败。德国工业从未失去其强大的恢复能力。

报告显示,1944年,饱受战争折磨的德国制造出的装甲战车是1942年的3倍。

德国在1944年制造的战斗机—轰炸机超过了1942年的3倍。

1944年夜间战斗机的制造量是1942年的8倍。

不仅1944年德国军事工业比起前几年有所增长,在数量上,1944年的最后一个季度也比当年第一季度有所增长。

德国经济研究所(西德)编著的《1939—1945年德国的战时工业》也指出:

德国工业在战时遇到许许多多的困难,而在1944年夏又碰到了新的、真正有决定性意义的难关,这就是敌机对运输据点和原材料生产企业进行系统的轰炸。

当然,在这以前敌机也曾经轰炸过许多运输和工业企业,但遭到空袭的是个别较大的目标,例如调车站、飞机工厂、生产人造汽油的企业;而当时的轰炸可以说带有一种顺便的性质。总的说来,运输业和工业企业受到的损失是不大的;通常只是由于敌机临近上空时停止生产而造成损失。

在战时经济计划局1943年的一份正式报告中指出:由于空袭的影响,主要原材料产量的下降率摇摆在1.2%(指煤产量)6.4%(指钢产量)之间,这也就是说下降幅度不算太大。1944年2月各飞机工厂因几次大空袭而受到的损失,很快也就弥补上了。

相反地,盟国空军对德国制造业的打击远不如对德国平民区的打击,《美国战略轰炸调查(欧洲部分)》指出:

据信,对城市的攻击提供了摧毁德国平民士气的一种手段。盟国认为,如果能够影响工人的士气,或者劳工可以从工厂转向其他目的,例如照料家人、维修破损的房屋……德国军事工业将遭到破坏。

投弹总吨位的24%(将近1/4)打击的是大城市,几乎是攻击所有制造业目标的投弹量的两倍……这些攻击造成的破坏远远超过所有其他攻击形式。

那么,对德国平民区的空袭效果究竟如何呢?《美国战略轰炸调查(欧洲部分)》继续指出:

360万所房屋被摧毁或者严重破坏——占德国总居住区的20%;750万人无家可归,约30万人死亡,78万人受伤……

德国人对空袭的心理反应很显著。在纳粹的无情控制下,对反复空袭带来的恐怖气氛和困难局面、对房屋和财物的破坏以及拮据的生活,他们表现出了惊人的忍耐力。他们的士气、最终获胜的信念或者满意度都受到了损害,他们对领袖的信心也有所下降,但是只要生产手段还存在,他们就可以继续高效地工作。极权国家对其人民的影响力不能低估。

对上述结果,约翰·弗雷德里克·查尔斯·富勒指出:

这些毁灭性和恐吓性的攻击是否值得?换言之,它们是战略性的吗?并非如此,因为丘吉尔先生和他的顾问(如果有的话)错误地理解了整个战略问题。

我们已经知道,1940年德国被击退主要不是因为缺乏空中力量或者地面力量,而是海上力量。希特勒的问题是如何越过英吉利海峡。1940年7月之后,丘吉尔也是如此,令人无法原谅的是,他未能将德国的错误转变成本国的优势。德国占领的外国海岸线越长,就会为英国海军提供越多的目标,从而倍增英国的海上优势。同时,德国的兵力将会因战线拉长而分散。宽度对于英国的意义就如同纵深对苏联的意义:陆地交通线每增加一英里,都会造成前方战线的削弱,对于海岸防御也是如此。

所以作为战略家的丘吉尔先生应该已经看到,赢得战争的主要方法必须以海上力量为基础,因为海上力量取得制海权需要空中力量,因此空军必然是从属于海军的。而且因为海军和空军完成最终的征服需要地面部队,因此陆军与空军的地位是平等的。简而言之,这三个军种必须整合,以便使打击力量更加经济、机动和集中。

但是实际情况并非如此,空军基本上与海军和陆军分离,尽管针对德国经济和士气的空袭迫使其半数的飞机用于防御,召集100万名士兵参与防空,从而削弱了德国,但是为了实现这一目标,根据《调查》所述,英国不得不“将军事工业的40%—50%用于空军”。这意味着,只有50%—60%可用于海军和陆军。这一点已经得到证实,1944年3月2日,陆军大臣詹姆斯·格里格爵士提交《陆军预算》时说道:“皇家空军的计划已经使用了超过陆军装备计划的人力,我敢说,实际上制造重型轰炸机需要的人力就已经和整个陆军的计划一样多了。”

假如丘吉尔先生如同他伟大的先祖——第一代马尔堡公爵昔日所做的那样,意识到英国的战略问题首先是海军的问题,然后才是陆地问题——也就是,首先是渡海的问题,然后才是跨越陆地的问题——他就不会将国家半数的资源用于“使敌人在各个方面都燃烧、流血”,而是按照轻重缓急,做如下分配:(1)建造足够多的战斗机和战斗轰炸机,取得并保持制空权,以便确保英伦三岛的安全,掩护海上的军事行动;(2)建造足够多的登陆艇,以便利用手中的制海权;(3)建造足够多的运输机,以便为地面部队提供补给,在其登陆后保持机动性。只有在完全满足这些需求之后,才应该将资源分配给他认为“很值得一试”的任务——战略轰炸。

因为上述需求中的第(2)条和第(3)条没有得到满足,正如我们将要看到的,西线盟军于1942年11月最终确立主动权之后的几乎每场战役都受到缺乏登陆艇的制约,或者因为缺乏运输机而难以为继。所以结论就是,作为一个试验,到1944年春季为止,对德国的战略轰炸是一个奢侈的错误。这并没有缩短战争,在原材料和工业人力上的代价还使战争拖得更长。

盟国对德战略轰炸真正起到重要作用是在第三个时期,即在1944年3月以后的时期,对此,上文已经指出,此处不再赘述。而在这一时期,战局早已发生了根本性的转变,美英的战略轰炸在此时无论如何也起不到决定性作用了。况且,在战争最后一年,轰炸平民区的现象仍然十分严重,其中最为典型的就是1945年2月13日的德累斯顿大轰炸:

毁灭就这样继续下去了,在1945年2月13日达到顶峰,德累斯顿在这一天被无情摧毁。当晚,在两次攻击中,800架皇家空军轰炸机向市中心倾斜【泻】了65万颗燃烧弹【注:经查1960年中译本,此处应为“65万吨”】,夹杂着8000磅和4000磅的高爆炸弹。次日,1350架美国轰炸机在900架战斗机护航下继续发动攻击,15日,1100架美国轰炸机接替了这项任务。这座城市挤满了科涅夫方面军推进之前逃来的数以千计的难民。因此,这场大屠杀令人瞠目结舌:25000人伤亡,城内的6平方英里(约16平方公里)区域成为一片废墟,27000所房屋和7000座公共建筑被完全摧毁。

这一汪达尔式行动的借口是,德累斯顿是铁路和公路中心,很有必要阻止德军利用它运送兵员阻击推进的苏军。但要压制这些交通线,所需要的只不过是对该城的出口进行持续空袭——也就是说,将这座城市置于空中封锁之下,而不是用炸弹进行猛烈攻击。 在德累斯顿遭到毁灭的同时,许多其他的空袭也在进行之中。实际上,在德累斯顿灾难的最后36个小时中,从英国、意大利、荷兰、比利时和法国出动的12000—13000架飞机共投下了14000吨炸弹。这种情况一直持续到战争结束。

这种蒙古式毁灭的最终结果是什么?第一战线和第二战线节节胜利,而第三战线却毁掉了胜利之后的和平根基:因为文明的基础是城市,而不是瓦砾堆。

以上资料来源于富勒著《第二次世界大战(1939—1945):战略与战术的历史》和德国经济研究所(西德)编著的《1939—1945年德国的战时工业》相关章节。