这篇万字长文,只讲画光!【杰视帮】

一张好的设计佳作通常要从它的构图、配色和光影三个方面进行评判。

而很多新人设计师往往只注意到了一幅海报的构图与配色,忽略了光影在画面中的重要性。而好的布光能起到升华画面的作用。

今天就跟大家聊聊我们常用的布光方式商业设计中的布光技巧

我们会从绘画、摄影和平面设计3个方面了解画面布光的运用历史以及布光逻辑,最后再以一个合成实战案例分享如何快速通过布光渲染画面的氛围。

【一】绘画领域中的布光技巧

光影在绘画中的演变

在早期的绘画中,画面并不注重对光影的刻画与还原,更多的是对线条形体色彩的描述。

早期的国画是线条的艺术,讲究意象,追求意向。

例如早期的《仕女图》和《步辇图》以及《魏晋南北朝》,它们对人物和场景光影的描绘都是微乎其微的,画面造型呈现平面化。

敦煌壁画则感情强烈外露、以劲细线条勾勒人物的夸张造型,注重鲜亮色彩晕染的表现方法,都明显带有域外绘画风格。

着重对线条和色彩的刻画同样弱化了光影的表现。

即使是相对于国画更追求科学性与写实性的西方绘画,在文艺复兴之前,虽有阿佩莱斯“用光和影来获得浮雕效果”的绘画手法,但在中世纪时就已失传。

即使偶有对光影的表现,也是体积感最弱的平光形式。

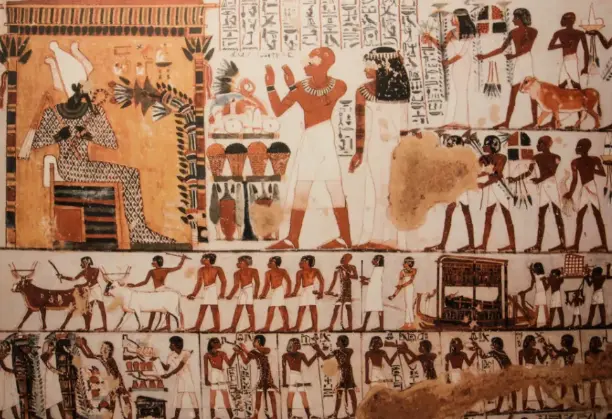

如果我们仔细观察,会发现埃及画家画人物的方法很像我们的儿童画法,所有的东西都必须从它最有特色的角度表现出来。

它们善于用线条来造型和填色,其主要表现形式是“线刻”,光影表现上也属于平面造型。

随着历史的推进,西方绘画史迎来了重大的转折点——文艺复兴。

在介绍西方绘画翻天覆地的发展前,我们不妨先来看看同期的国画演变。

历经元朝的变化,明朝的水墨,技法不断创新,文人画和风俗画绘成洪流,形成诸多流派。进一步丰富了笔墨表现能力;创作宗旨更强调抒写主观情趣,追求笔情墨韵。

随着社会经济的逐渐稳定,涌现出很多热爱生活、崇尚艺术的伟大画家。

不过碍于国画的意象内核,光影的表现并不是国画的重点。

而此时的西方绘画,经历了被后世称为文艺复兴的翻天震荡。

列奥纳多·达·芬奇借用球体受光变化的原理,发明了“明暗法”,创造出了平面形象的立体感,使平的画面呈现出凹凸感。

它完全脱离了15世纪之前画家用呆板的轮廓线勾画形体的方式,创造性地运用明暗对比来突出形体,让画面更加生动立体。

除了绘画领域对光的突飞猛进,米开朗琪罗也将雕刻艺术带领到了一个新的巅峰。

从《创世纪》到《最后的审判》,时至今日,都能代表着雕刻艺术的最高水准。

后文艺复兴时期,在荷兰的一座小城里,诞生了一位17世纪欧洲最伟大,最独特的画家之一:伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因。

伦勃朗一生留下600多幅油画、300多幅蚀版画和2000多幅素描。

他代表的是北欧的民族性与民族天才,在绘画史所占的地位是与意大利文艺复兴诸巨匠不相上下的。

伦勃朗的油画一贯采用“光暗”处理手法,即采用黑褐色或浅橄榄棕色为背景,将光线概括为一束束电筒光似的集中线,着重在画的主要部分。

这种独特的视觉效果就好像画中人物是站在黑色舞台上,一束强光打在他的脸上。

法国19世纪画家兼批评家弗罗芒坦称伦勃朗为‘夜光虫’,世人也将这种打光方式称为“伦勃朗光”。

伦勃朗之后,西方绘画发展的接力棒交到了阿道夫·冯·门采尔——世界著名素描大师、德国十九世纪成就最大的画家、欧洲最著名的历史画家、风俗画家之一的手上。

他曾获得普鲁士王国的最高荣誉“黑鹰勋章”和贵族称号,成为当时国内最伟大的画家。

他曾经三次到法国,三次到意大利旅行,画了大量的速写和素描作品。他热心于绘画,身后留下80本素描集和近7000张单张素描。

门采尔不仅是19世纪的素描巨匠,而且是伟大的油画家、版画家、粉画和水彩画大师。

他的作品广泛而深刻地表现了德国社会生活风俗,尤其是对工业生产和工人生活的描绘,为同时代的欧洲画坛所罕见。

经历了几百年的演变,到了现代,在绘画中表现光影已经成为了每一个画家的画面追求,而画面的光源种类也衍生出了各种理论。

接下来,我们从现代插画的常见打光方式入手,实际感受一下现代插画的光影表现形式。

现代绘画常用7大光位

生活中我们常常会根据希望表达的意象去确定好一个光源方向。

不同的打光方向会给画面的情绪和氛围带来截然不同的感受,比如以下7种最为常见的打光方位。

1、正面光

光线来自被摄体的正面,正面光照射的被摄体整体明亮,受光均匀,但缺乏明暗变化。

用正面光拍摄的人物形象,面部光洁清秀,线条正直,形象逼真,是最常用的关键打光光位,一般会辅以其他光位进行配合使用。

2、前侧光

指前45度方位的侧光。前侧光照射的景物富有生气和立体感,比较符合人的视觉习惯。特点是受光面大,阴暗面小,有利于表现人像造型和皮肤质感。

3、侧光

又称分裂光,侧光下被摄体呈阴阳效果,有很强的明暗反差。

一般用于特定的拍摄,除了人像拍摄外,一些产品拍摄有时也会使用分裂光手法,有很强的戏剧性效果。

4、后侧光

又称“侧逆光”。光照来自被摄体的侧后方,能使被摄体的一侧产生较为明显的轮廓光,使主体与背景分离,凸显主体的同时加强画面的立体感、空间感。

5、逆光

俗称“背光”。光线来自被摄体的正后方,逆光能使被摄体产生明显的轮廓线条,使主体与背景分离,比边缘光更强烈地加强画面整体的立体感、空间感。常用于营造情绪氛围,有很强的戏剧张力。

6、顶光

光线来自被摄体的正上方,如正中午的阳光,如果顶光理解不透彻或技巧不娴熟,会使主角整体光阴显得过于沉重,人像中使用容易在五官下堆积阴影,因此很适合用来营造某些戏剧效果。

7、底光

从底部打光的一种手法,靠近光源的地方会有大面积的留白,阴影部分减少,与远离光源的暗部区有明显的反差。在少数需要营造特殊氛围的场合使用。

对打光有所了解的朋友或许知道,真实生活中我们的打光并非如此的单调,往往会结合不同光位进行组合,利用不同的光位、光质、光比、光色进行组合,打造适合自己需求的光型。

比如我们常说的三点布光法,即是用:主光打亮场景、辅光提亮暗部、轮廓光塑形。

接下来我们从摄影的实际运用中了解光的使用方法。

【二】摄影中的常用布光技巧

按光源类型来分类,摄影中的光可以分为点光源和面光源

点光源

面光源:面光源又称柔光,质柔面散。常用于表达画面的柔和感,衬托产品本身质感。也可单独用来装点画面。

在人像摄影中,根据人像与画面所希望传递的情绪,划分出了7种常用的经典布光方式。

1、平光/面光

平光是学习人像摄影布光最基础的光位打法,也是平常我们在摄影棚里拍摄人像较为常用的方式,特别是婚纱影楼里面拍摄新娘最为常用的就是平光。

这种方式的光源干净简洁,平均分布在被拍者脸上,拍摄出来的人像画面清晰、柔和,整个画面曝光均匀,可以消除眼袋等人物面部的一些缺陷。

但同样,它表现平淡,不会让拍摄看起来很有深度。

但如果你想要表现干净简单的画面,这种布光也是一种不错的选择,对基础拍摄者来说,这也很实用。

2、蝴蝶光

蝴蝶光也被称为派拉蒙光,由于该打光方式会在人像鼻下制造蝴蝶型的对称影子,因此也被称为蝴蝶光。

“蝴蝶光”会在眼窝、鼻底和唇线下和两颊留下淡淡的投影,可以使人的面部富有立体感。

投影同时还具有改善人脸型的作用,非常适合表现女性的形象,因此又被称为“美女光”。

作为好莱坞电影布光的常客,蝴蝶光的布光方法是主光源在镜头光轴上方,也就是在人物脸部的正前方,由上向下45°方向投射到人物的面部,让人物脸部带来一定的层次感。对于大多数人脸来说,蝴蝶光都是漂亮且讨喜的光线。

在电影《罗马假日》中,为了展现奥黛丽·赫本饰演的安妮公主的柔美动人,就大量使用蝴蝶光的布光方式。

3、伦勃朗光

前面的绘画部分提到过,伦勃朗光是一种以画家伦勃朗所命名的打光方式。

伦勃朗光用精确的三角立体光,勾勒出人物的轮廓线,让其余部分隐藏于光暗之中。给人以稳定庄重的感觉。

伦勃朗布光法可以强化画中的主要部分,让暗部弱化,消融次要因素。因此,这种布光方式也被广泛用于拍摄中,其重要特征就是人脸颊处的三角形。

《神探夏洛克》、《加勒比海盗》等电影的宣发海报也是用伦勃朗式打光技巧在强化画面戏剧感的同时,表现人物内心的沉稳与运筹帷幄。

4、环形布光

环形光的名称来源于拍摄对象脸部周围的环状阴影,可以给拍摄内容进一步增加内涵。

它是在派拉蒙光基础上,位置稍微往左或者往右边移动大约20-30度,依然是让光从上面打下来投射到被拍者脸上。

要实现环形光的效果,可以从蝴蝶光的位置开始,然后将光源稍微向右或向左移动,但是灯的位置必须足够高,以便能在颊骨的下方投射出恰到好处的弧形阴影。

环形光创造出的光效既可以是平光的,又可以是狭光的。对于所有的用于公众场合的人像照,环形光都非常的适合。

电影《这个杀手不太冷》中就大量运用到了这种布光方式。

5、宽光

宽光是一种常见的布光手法,但由于它照亮了脸部更大的范围,让圆脸更圆,大脸更大。所以除了一些脸特别瘦长的情况,宽光并不是一种特别受欢迎的手法。

对于这种布光技术,我们需要将光源放在被摄主体其中面积较大的一侧,并且模特远离光源,将面积较大部分照亮,同时保留背光一侧的适度阴影。

6、窄光

窄光的主灯位置和宽光相反。主灯位于拍摄对象较“窄”的那一面,在相机镜头上看到的暗部会呈现较多,亮面相对持平或偏少,因此光线打在脸部的效果会使拍摄对象看起来更瘦、更漂亮一些。

在以瘦为美的大环境下,现在人像摄影师一般都会采用窄位光的技巧来拍摄。

窄位光不仅能美化模特的颧骨,同时在较宽面产生阴影可以让拍摄对象看起来更瘦一些。

《这个杀手不太冷》中对小女孩玛蒂尔达的打光方式就是以窄光为主。

7、分割布光

分割布光顾名思议,把面孔刻画为明显的明暗两面,从而制造强烈的戏剧感,适合个性或气质较强的人物或紧张强烈的氛围。

这种布光方式就是把光源以90度置于对象的左边或右边,根据不同的脸型可将灯光稍稍移前或移后。注意根据五官位置调整光源角度即可。

在场景摄影中,整体环境的打光,也将影响画面戏剧性和人物聚焦感。

因此,在对人像打光的同时会增加对环境的打光,以此来烘托人物情绪与剧情的矛盾感。

比如剧集《长安十二时辰》中,在阴暗的场景里打下一束太阳光,自人物右上方打下,对人物面部进行了光的切割,增加了画面的静谧感。

电影《海王》中最后一个镜头通过逆光的打光形式,将画面的视觉中心牢牢集中在主角身上,同时逆光也突出了人物大战后沉着与冷静的情绪。

电影《七宗罪》中,导演选择用红蓝对比的冷暖光切割画面前后景,塑造画面的冲突性。

聊完了绘画与摄影领域的布光技巧,我们再来看看光影在平面设计中的表现形式。

【三】平面设计中的布光技

要谈论平面设计与合成领域的布光技巧,就必须提到我们经常借鉴的其他领域前辈们的用光方法,比如游戏CG和人物原画。

我们以游戏CG领域的光影大神,克雷格穆林斯的作品为例,感受一下光影在画面中所起到的作用。

这幅作品借用强烈的明暗对比,重点突出了画面亮部的信息,同时在画面上延展出了纵深方向的空间感。

近景隐藏在暗部,仿佛观众正在窥探着远处,仅用光影便营造了浓烈的故事性。

而这张稿子借助强烈的大小对比,极其戏剧地彰显了领导者的伟岸。布光上也非常贴切地选择了顶部来光,领导者沐浴在圣光之中,进一步渲染了故事氛围。

画面被光沿着对角线切割成两块,领导者刚好在受光处,而在光未照到的地方,在众生看不见的,也有着属于它的故事。

这是一张教科书式的逆光CG稿,通过逆光的照射和排兵布阵的强透视构图,渲染了战争前的剑拔弩张。

光影上逆光刻画出的硬朗影子和将军部分身体露出在阳光下的强明暗对比细节,无不装点着紧张的氛围。

除了克雷格穆林斯,英国原画师Jordan Grimmer在画面的光影速写上也独具一格。

他用侧光的打光形式,将场景的明暗巧妙地区别开,明显的明暗分界线让原本单调的场景显得暗藏汹涌。

这又是一场堪称教科书级别的多光源概念稿,通过光源的不同强度与色调,完美处理了光源之间的过渡问题,避免光污染的同时将赛博朋克世界呈现了出来。

这幅作品同样用的是侧光的表现手法,用暖色的耶稣光照亮主角区,和近处的暗部形成鲜明的对比,增强画面的戏剧性。

除了这种概念场景绘制,在角色原画的绘制中也同样综合运用了各种布光技巧。

俄罗斯插画师ARSENICANDY在肖像绘制上将光影发挥到了一个极致。

从环形光、蝴蝶光到伦勃朗光,甚至宽光窄光都运用熟练,将人物的体积感与神情塑造得惟妙惟肖。

美国插画家Rossdraws的人像绘制则是截然不同的风格,大胆的光影运用,让整个画面显得明亮而不刺眼,让人物显得更加生趣灵动。

往往明亮的画面最容易丢失视觉中心,但他对光影的掌控让画面很好地聚焦到了主角处,保证了画面的完整感。

游戏场景概念稿对光影的普及也在很大程度上影响了影视海报的风格和设计。越来越多的影视海报开始融入光影的戏剧化处理。

《神奇女侠》在美国上映时公布的正式海报就是对光影运用最好例子。

和堆砌主角与剧情的传统海报不同,这张海报只留下了主角的局部特写,用侧光的打光方式增强主角质感,保留神秘感的同时又让主角整体充满活力。

电影《最终兵器:弓》就是一张典型的逆光海报。通过从主角背后打来的逆光,把场景渲染出一丝肃杀与寂静,逆光中的主角反衬出无比的沉着冷静,刹那间仿佛时间也静止了。

俄罗斯电影《金钱世界》的海报则是用一道切割明显的侧光,把整个画面分割成明显的明暗两面,通过简单的光影手法轻松表现出了一张平面海报的视觉张力。

现在,让我们回到我们最为熟悉,最为年轻的电商设计领域,看看汲取了其他领域前辈们的布光技巧后,在电商海报设计领域又该怎样玩转布光技巧。

由于逆光可以凸显角色并让画面呈现一种静谧的氛围,因此在设计海信电视的商品详情页时,我们选择了以逆光为主的打光方式。

这种从产品后方打光的方式可以很好地凸显产品地位,让画面的视觉中心保证在产品本身上,又能拉开画面的空间层次,赋予纵深方向上的空间延展。

韩熙贞化妆品的产品主图设计运用了环形光的布光理论,模拟产品右上方的柔光光源,制造长拖影,丰富画面的同时提升产品的光感。

另外,产品边缘的一点特效光晕也可以很好地吸引消费者将视线聚焦在产品区。

最后,我们用一台极米激光投影仪进行实战演示:如何在商业设计中巧妙运用布光来强化海报质感,聚焦产品视觉性,增加海报的商业价值感。

首先,我们根据产品确定画面透视,做一个简单的空间搭建和破形,由于这篇教程是讲布光,所以这一步就不过多赘述。

接下来我们思考一下,针对产品本身和整个场景,我们可以如何打光?

分析产品图的受光后,我们可以初步确定光源位于画面的左上角。

光源定好后,我们可以做一个画面整体的侧面来光,根据遮挡关系和达芬奇的“明暗论”,做好影子和场景结构的明暗变化。

这种打光方式虽然没有错误,但不难发现,整个画面显得枯燥乏味,而且视觉中心并没有很好地聚焦在产品身上,甚至被后方的平台抢去了主角的感觉。

因此,为了增加画面的聚焦感和戏剧性,我们缩小光源范围,改变光源硬度,想象光是透过一扇窗户照射进来,再用曲线配合蒙版选区,做出清晰的明暗交界线。强行借助光照把观众视线拉回画面前端。

为什么不让光覆盖整个产品?

根据上述侧光的知识,产品本身在受光时形成一个清晰的明暗交界线可以很好地增强产品的体积感,部分产品藏在暗处能让产品本身显得更加端庄深邃富有感性色彩。

主光源及打光方式确定好后,我们再来看看背景板的布光方式有哪些。

① 侧面来光,匹配主光源位置,保证画面光源的统一性,这是最容易驾驭的辅光打光方式,也是最和谐的双光源布光方式。

② 底部打光,底部的圆形光可以很好地凸显舞台,可以起到突出主角的效果。

然而在这个案例中,因为产品本身和背景板还有一定的距离,因此底部打光的方式会让产品后方的高台抢了产品的风头,故在这里,底部打光并不合适。

③ 顶部圆形光,这种自产品上方至下的打光方式经常用于舞台中演员的出场,可以起到很好的聚光作用。

但需要注意的是,产品本身是一个侧方受光状态,而且在该场景中,自上而下的辅光会和主光源形成冲突,影响画面的和谐感。

综合分析三种辅光设置方式的利弊后,我们选择和主光光源方向一致的第一种方案:左侧来光。

光源全部确定好后,接下来,我们从技术层面上,对画面整个的光影细节进行一个完善和加强。

我们知道,要展现画面的光,靠亮色是不足够的,想要光感足够强,相应的影子质感就要足够好,我们从光影三大件:闭塞、影子和倒影入手,强化画面光影关系。

此时我们发现产品右后方太暗,显得有些单调,因此我们可以在这里增加一根较粗的光带,可以很好地拉开产品与后方场景的层次感,同时再次强化产品的聚焦感。

接下来,我们对画面光效的层次感与细节进行一个追加。

首先,我们使用色彩平衡工具,对光的颜色进行追加,配合曲线工具的线性减淡(添加)模式,强化光的能量场,借助高能暖光给画面带入温馨氛围。

接着,我们把左上角的光体积做出来,呈现出一条光通路,强化光在空间中的存在感。

这时我们发现,整个画面虽然点亮了,但产品在里边仍旧不够抢眼。

目前仅靠后面一条灯带是远远不够的。因此,我们直接在产品后方加入烟雾,再次拉开产品与后方舞台的距离。

到这里,我们对光的整体刻画基本就结束了。

接着,我们还可以在烟雾中绘制一些悬浮的尘埃颗粒,借助尘埃在高光中被照亮的细节强化空间感。

最后,别忘了把产品的倒影给补上,在这种高亮和光滑的材质上,一抹漂亮的倒影能给画面增添真实感。

到这一步还没完,我们还可以给背景灯带加些光晕,同时色调上处理的偏冷一些,让整张海报的颜色,在远近空间上产生冷暖对比,这样既有科技风的冷魅,又有家庭风的温馨,画面空间就显得更加有层次了。

这篇万字教程到这里差不多就告一段落了~

不过,鉴于这是第一次尝试这种类型的教程,如果大家有什么宝贵的建议,还是希望在评论区留言,我们会持续改进,输出更多有价值的内容。