逆社会时钟:我在淤泥中成长,却没有出淤泥而不染。

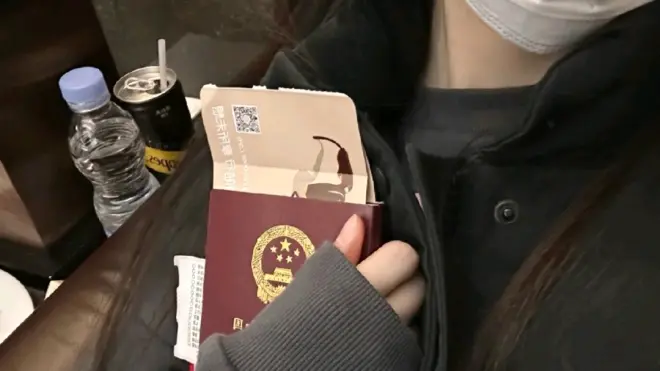

或许有笨比疑惑我为什么那么早起,我是压根没睡。不用在乎我是否会发生意外,没有意外的意外才是最好的ending。 你们可能不理解我为什么执着出国呢,难道跟一个段子"加油华为,所以苹果什么时候出新款?"性质一般吗? 并不。 (虽然苹果和华为之间一定要抉择我选三星。) 这篇作文阿不是,短文将有所解释。

加缪的小说《堕落》,主人公是一位世俗意义上成功、却饱受精神危机折磨的律师,开篇就是他痛楚地自我拷问:“您想跟所有人一样过得体的生活么?一份工作,一个家庭,以及有组织的休闲娱乐,小口小口地咬啮您的肌肤直至骨髓。” 加缪指出这种模具式的生活,无异于慢性死亡,“我们的社会正是为了这种模式的清洗而组织起来的”。 机械化的现代生活,程式化的生存与消亡,连对此的态度也变得麻木起来。 我们往往意识不到,在大多数时候,自己是不自由的。哲学家马尔库塞描绘这类单向度的人,“他们的大多数需求,诸如休息、娱乐、按广告宣传来处世和消费、爱人之所爱、恨人之所恨,都是些虚假的需要。” 真实和虚假之间的区别,唯一的准则归于个人判断,但问题就在于,身处在这样的环境里,个人没有办法做出超越其时代与空间的判断,也就是马尔库塞所说的“不自治”。 偶尔对奴役状态稍有觉醒,就迅速被消费选择赋予的权力感所麻痹。在消费中作选择,看似是自由的选择,实则佐证了操纵的有效性。 有人会说:那你去做自己啊。彷佛我们天然知晓自己是谁,适合什么样的伴侣,热爱什么样的工作。现实是,我们需要花费数千小时甚至更久,才能完成第一步:洗脱为我们设定的程序。有时候你以为已经找到了,其实才洗脱了最表浅的一层设定。好比动物园里的狮子,它不会知道原来自己是野生动物,被鞭子抽的时候还有吃人这一选项。 《黑客帝国》里,设计师创造的初代Matrix失败了。虽然那是一个物质条件极其丰裕的社会,资源享受不尽,人人安居乐业,但这个完美乌托邦依然坍塌了。 为什么会失败?因为这个世界里不存在选择以及和选择并存的挣扎,而挣扎是人类默认的属性。即便处于权力顶峰的人,也面临着同样的问题,个人对于自由和选择的需求无法实现,即便是更高量级的消费也无法缓解。这也是工业文明成熟后阶层固化、精神疾病泛滥的原因。 我们需要在选择中体会主宰生命的权力感。 不知道你有没有想过这样一个问题,从我们出生到现在,接触的所有外界信息,和身边的人有何不同?我们说着同一门语言,去不同的学校学着大致相似的课程,了解到的职业路径也如出一辙。也许你想要过正态分布以外的某种生活,但那超出了你父母、师长、朋友的认知,他们还在虚假选择中乐此不疲。在这样的环境下,你怎么可能做出不一样的选择? 我有过996经历,想起那一年就让我后怕。那样工作下去再久一点,我便不再有选择的可能。当你开始怀疑一个游戏输赢的规则,就开启了跳脱的可能性,同时开始构思自己的游戏。如果你不假思索地陪玩,最后的结果是,你只不过是一个NPC,一个帮助其他玩家赢得他们人生游戏的NPC。 在嫁接到新环境之前,我的身份是迷糊的。我的环境就是我的身份,我与它浑然一体。与新世界的碰撞,彷佛两滴液滴相遇的过程。当液滴以一定速度靠近时,相互挤压变形形成一股“液桥”,在初期如一面明镜,它让我照见,原来我长成这样,携带着如此鲜明的文化烙印。这使一些被奉为圭臬的思维定式得以松动,继而瓦解。 我们不该只有不假思索地顺从,”文明本身就意味着最耸人听闻的离经叛道以及最浪漫的特立独行“。 “液桥”行使的下一项重要功能,是融合。在和我迥然不同的人的对话中,我对自身与世界的认识不断3D立体化,并慢慢察觉到认知的局限。“世界上每个人的观念都如此迥异,这才造成了这么多问题”,对于这样的忧虑,我学会了变焦拉远镜头。在停止聚焦于对立的视角之后,我常发现很多矛盾,其实只是硬币的一体两面。 这也是心理学家Ken Wilber(推荐大家去看他的出版书)用于协调不同价值的整合观,是对内在冲突、外在矛盾的和平解法。当液桥持续扩张并拉动液滴融为一体后,不仅是我与外在世界的融合,更加是内在对立的和解。你不再把“战争”视为解决分歧的唯一手段,这让你的生活更加平和。 对某些人来说,物理性的“家”就是活着的意义。漫漫人生长河,人是难耐寂寞的。伪装成安全感的嘈杂,淹没了对意义的呐喊,反而让人失去了寻找意义的力量。对“家”的怀念,也仅仅是怀念记忆中家所给予的安全感。但那个“家”已经确凿回不去了,没有人有能力为你再铸造一个真空的自在空间。 在我们的文化中,大多数人是活成一团的。这是历史背景和儒家思想的结果,在特殊时刻固然重要,延续到今日却把个人欲望和尊严逼到末位。分割不开的共生关系,对团体意志的体恤,把留给自我的空间压缩到十分狭小。这同样不是真正意义上的“家”,在这样的“家”中也剪不断供养的脐带。 不行远路在先,很难完满地回归。除非把自己捋顺了,否则人是没有办法好好爱他人的,家人,爱人。漫游的旅程,是熨烫自己的契机,是一个重塑精神家园的过程。 有些路是读万卷书不能取代的。小麦和大米这两种农作物都能影响人的思维方式(小麦种植区的人群更加个人主义,大米种植区则展现出整体思维倾向)。我们思考问题的方式,可以追溯到祖先农耕的种植物,“一条河流即是两岸人两种不同认知方式的分界线”。 这条路也绝不轻松。荷马史诗的主角奥德赛,其名(Odysseus)在希腊语当中是“麻烦”的意思。在漫游开始前,他拥有一切,除了对幸福的感知。尽管他在启程后渴望再次回到家乡伊萨卡,但如果他从未离开,如果他没有遇到过独眼巨人和塞壬,他不会拥有精神力量,也没人会去读关于他的诗。经受痛苦和失落是旅程中的一个元素,是为精神家园添加的砖瓦。 在你为自己和他人创造出的一小片精神净土的过程中,会遇到越来越多像你一样的人。选择本身就是一种“滤过”,你们到达同一个目的地,表面上看是一种巧合,实则是过去千万个微小选择凝结的成果。 我也仍在等待,虽然你和我一样都不知道我在等待着什么。 在这期间,我仍然会走着一个人来时的那条路。