第二章 交易记录,或投入产出,表

写在前面的话:

本文是对帕西内蒂的《生产理论讲义》第二章的完整翻译,是在机翻的基础上进行了人工修改和润色,本人能力有限,译文不免存在错漏之处,敬请大家指正。

后面还会翻译剩下的章节(争取不鸽),其中第一章和第五章由于已经有译文,故不再翻译,感兴趣的读者请自行搜索。第一章译文可以搜索CPEER的微信推文《卢伊季·帕西内蒂:生产理论应回归古典学派的财富观》;第五章译文可以在知乎搜索springfield的文章《斯拉法体系导论》。

第二章 交易记录,或投入产出,表

一、一个简单经济系统及其交易记录表

(一)方法说明

通过相当程度的一般化的特点,现代经济学家的理论和他们的前辈的理论被鲜明地区别开。从第一章的讨论中可以看出,前几个世纪的经济学家们给自己设定了相当雄心勃勃的任务,即研究经济现实的复杂性,但是,所使用的分析方法有些粗糙。

今天,经济学家们更加意识到现实经济关系的复杂性,并采取了这样一种程序,即在最初先假设一个简化的经济系统。只不过,这一简化的经济系统会被以一种严密的方式加以研究,其分析方法至少在原则上不应存有任何模糊的地方。只有在研究了一个简化的经济系统之后,才会尝试逐步引入更加复杂的假设。本文分析当然遵循了这一程序。

(二)商品流动

我们从斯拉法所使用的数值例开始,这一例子来自于已经提到过的他的那本书的第一章。

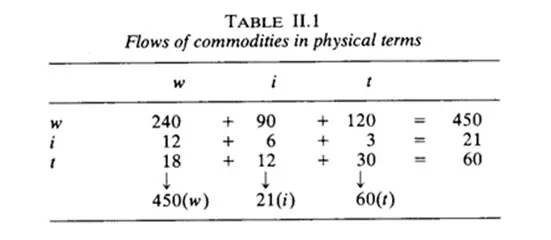

考虑这样一个如此简单的经济系统,其仅仅由三个生产过程(或产业)所组成。每个生产过程都与其他的截然不同,它们分别生产小麦(w)、铁(i)和火鸡(t)。现在假设我们在某个有限的时间段(称之为一“年”)内观察到了这样一个经济系统,并在这段时期内,我们观察到了如表II.1所展示的商品的实物流动。第一列列出了观察到的、进入小麦产业的小麦(240吨)、铁(12吨)和火鸡(18罗)[1]的实物量,箭头下面列出了观察到的、被生产出来的小麦(450吨)的实物量。第二列和第三列的解释与此类似。因此,人们可以将每一列理解为每个生产过程中各种商品投入的集合。

各种商品以不同的计量单位表示:小麦以吨计,铁也以吨计,火鸡以罗计。因此,任何列中出现的数字都不能相加。对于行来说,情况则是不同的,在每一行中出现的都是物理上同质的量。正如表II.1所示的那样,后者是可以相加的。因此,每一行可以被理解成各个产业其相应商品的所需支付的集合。

(三)技术需求和消费需求之间的区别

表II.1显示了在所述的一段时期内,在我们所考察的经济系统中可以观察到的商品的流通(或一系列流动)。但是,这并没有显示它们是如何被使用的。显而易见,图中所示的商品数量一部分会被作为生产资料,一部分会被作为各产业工作者的消费品。因此,如果想要区分不同产业之间的技术关系和这些产业与最终需求(消费和投资)之间的关系,就必须更加深入地分析表II.1。

为了做出这种区分,我们必须进一步加以分析。假设所考虑的经济系统被发现处于完全稳定的状态。劳动力、技术知识和消费决策都是随时间保持恒定的,经济系统既不会扩张也不会收缩。完全相同的商品和服务的实物流动会被再生产出来,年复一年,没有任何变化。更具体地说,假设实证调查表明,在这个经济系统中总共有60名工人被雇佣,其中分别有18、12和30名工人被分配到了三个产业。我们假设,平均每个工人每年消费3吨小麦和半罗火鸡。那么在这种情况下,表II.1就可以用另一个表来代替,其中对生产经济活动和消费经济活动进行了区分(见表II.2)。

因此表中增加了最后一行,来表示每个产业的劳动服务的年流量(以人/年表示),并且在这个例子里的最后一列,表示了每种商品的实物总消费量。这里所谈到的行和列可以被称之为最终部门。

考虑到在这个例子中,系统处于稳定状态,那么最后一列中出现的数量(180吨小麦和30罗火鸡)就都可以用于消费。它们代表了这个经济系统的净产品或国民净收入。因此,它们既包括魁奈、李嘉图和马克思所认为的经济系统的剩余,也包括他们所认为的生活资料(即仅仅维持生产中雇佣工人生存所必需的东西)。

在现代经济学理论中,这种对生活资料和剩余之间的古典主义区分已经不再存在了,因为这种区分具有任意性,而这种任意性来自于这样一个事实,即这种区分本身应该因地而异、因时而异。但是值得记住的是,在某些国家,例如在欠发达国家和中央计划经济国家,由于知道国民净收入中有多少份额可以被用于消费以外的目的(特别是投资)是很重要的,故而在实践中仍然做出这种区分。为了简单起见,我们在下文中不会使用这种区分,但我们决不排除在似乎有用的时候引入这种区分的可能性。

(四)投入产出表

表II.2展示了各产业之间的相互依存关系,此外,它还展示了产业与所考虑的简化的经济系统的最终部门之间的相互依存关系。每一种商品都是在相应的产业中被生产出来的,然后由该产业按照各个产业的生产要求将商品交付给所有的产业(包括它自己)。超过这些产业要求的产量会被交付到最终部门进行消费。反过来,劳动服务从最终部门流向各个产业以满足它们的生产需要。

鉴于我们假设系统是完全稳定的,这一整个关于商品和服务流动的网络就会年复一年地、以完全相同的规模和性质被重复出来。

也许读者已经意识到,如果这些具有完全相同性质的商品和服务的流动要年复一年地加以重复,那么各种商品就必须按照一定的交换比率或“价格”进行互相交换。下面我们将看到这些价格是如何被“计算”出来的。现在,假设我们观察到,在我们的系统中,10吨小麦可以与这些东西进行交换:1吨铁;2罗火鸡;1.81818人/年的劳动。然后,如果我们采用这三种商品中的一种实物单位——例如一吨铁——作为计价标准[numéraire],我们就会得到以下价格:根据定义,1吨铁的价格是1;1吨小麦的价格是0.1;1罗火鸡的价格是0.5;每个工人的年工资是0.555。

现在,我们可以在将每个物理量乘以相应的价格后,用当前的价值来重写表II.2,从而得到表II.3。可以看到,现在列也被加总了。

因为与表II.1和表II.2相比,商品甚至劳动服务都是用同质的(当前价值的)单位来表示的,即根据所采用的计价标准或计算单位(1吨铁)来表示。所以考虑会计方面的原因,每一行的和就等于相应的那一列的和。

这张表就展示了所谓的交易矩阵,或者说简单的交易记录表,又或者说是投入产出表。

(五)国民核算的概念

上面所考虑的数值例虽然很简单,但是揭示了某些重要的国民核算概念,应当对其加以强调。表II.3包括一个“产业间”的部分,由前三行和前三列组成;以及一个与“最终部门”有关的部分,由最后一行和最后一列组成。产业间的部分,表示不同产业之间的技术关系,这部分吸收了63个计算单位(从构成总产值的96个单位中),这63个单位需要用于重置生产过程中所消耗的生产资料。因此,最终部门可以吸收剩余的33个单位,这些单位代表了生产活动的“成果”,即系统的净产品或国民净收入。因为根据假设,我们的系统处于稳定状态,所以整个国民净收入都可以用于消费。因此,表II.3一目了然地显示了如何从两种不同的观点来考察国民净收入:从最终使用的构成的角度(“最终部门”一列),和从一个经济系统中所谓的增加值的角度(“最终部门”一行)。

众所周知,经济系统中的增加值是对社会各成员支付的总和。之所以这么称呼,是根据在每个产业中所发生的情况来命名的。在这些产业中,产出的价值完全等于下列项的加总:①在该产业中所消耗的商品(原材料和制成品,即中间商品)的价值;②参与该产业中生产过程的人的报酬的价值。因此可以说,这种报酬的价值被加入到了所购买的商品的价值之中;于是,它被称之为增加值。所有产业增加值的总和显然等于全部净收入,也就是说,等于构成国民生产净值的实物商品和服务的价值。

所以,表II.3里最终部门的一列和一行提供了两种不同的考察国民净收入的方法,在这一列中是按照其实物构成列出的,而在这一行中则是按照它的来源产业列出的。这两个总数是一致的,尽管对任何单个产业来说,增加值通常与该产业交付给最终部门的商品的价值不同。前者(增加值)从根本上取决于技术状况,而后者(交付给最终部门的商品价值)则取决于有关消费(在一个非稳态系统的例子中还要有关投资)的决策。因此,在我们的例子中,小麦产业的增加值(9.9个计算单位)不同于国民生产净值中所包含的小麦数量的价值(18个计算单位)。同样,铁和火鸡产业的增加值(分别为6.6和16.5个计算单位)与国民生产净值中铁和火鸡数量的增加值(分别为0和15个计算单位)不同。尽管如此,这两项的总数(9.9 + 6.6 + 16.5 = 33;18 + 0 + 15 = 33)却必然一致。

二、实际方法和程序

(一)调整理论构想以满足经验现实

上面所考虑的构想,即使它所涉及的经济系统简单到仅由三个处于完全稳定状态的产业组成,但至少在原则上已经足以说明交易记录表的基本特征。但是当我们考虑要为现代经济体系构建交易记录表时,就会立刻出现一系列调整理论构想以适应经验现实的问题,这并不奇怪。我们将会简要地讨论几个这样的问题。

(二)聚合和分解的问题。

首先,在现代经济体系中,人们面临着成千上万的产品和极其复杂的相互关系网络。

原则上,我们可以一个一个地列出所有这些产品(就像我们例子中的小麦、铁和火鸡一样),并以我们上面所看到的方式来表示所有的相互关系。实际上,至少在目前的工业普查的情况下,这不仅涉及到构建一个庞大到难以管理的表格,而且还涉及到一项有关数据收集和分类的艰巨任务。因此,通常的做法是在一定程度上对生产过程进行“聚合”,例如,用某一行和相应的列代表整个钢铁产业,用另一行和相应的列代表整个化学产业,等等[2]。

事实上,不同国家构建和发布的交易记录表彼此之间差异很大,主要是因为采用了不同程度的聚合或分解,其大小从最小的约10行列(大小为10 × 10的表)到最大的约450行列(大小为450 × 450的表)不等。

(三)以日历年为时间单位

而且很明显的是,一个实际的经济系统几乎从来不可能处在稳定状态。由于各种原因,产业间的关系每年都会有所不同,技术知识的进步是一个尤为重要的因素。这些变化通常具有累积效应,可以在几年后导致产业间关系的显著差异。因此,在每个国家,所构建的每个交易记录表都是参照一个明确的日历年编制的。

(四)特殊的“产业”。

此外,在编制交易记录表时,人们还会面临涉及到非常特殊的产业的某些行和列,这些产业的投入和产出并不反映严格的技术性质的流动。这里所讲的行和列是指商业服务(批发和零售贸易)、运输、公共管理以及进出口。下面关于如何对待这些“产业”的论述可能会有所帮助。

实际上,商业部门接收了几乎所有产业的全部产出,然后将其交付给最终部门或其他产业。但是这些交易只是在很小的程度上符合技术关系。因此,通常最好不要追踪表中实际的商品流动,而是让各种产品从各自的产业直接流向最终需求部门(或是需要它们的其他产业),其价格包含了商业服务的付款。然后,在商业部门的行中记录每个产业向商业部门的支付,用于向该产业提供的商业服务。当遵循这一处理程序时,商业部门的一列只包括该部门实际需要的材料(对应于真正的技术关系),而相应的行则表示在处理各个产业的产品时提供的商业服务。

运输部门呈现出与商业部门相似的特征,因此通常被以类似的方式处理。

公共管理部门也是一个非常特殊的部门,尽管和上面不大一样。在这一列中显示了供给某些服务、公共消费和公共投资所需的商品。在相应的行中,理论上应该显示公共管理部门向每个产业提供的服务;但事实上,这里显示的是征收的税收和关税,其数量依照惯例被假定为等于公共管理部门为每个产业提供的服务的价值。很明显,这些关系只包含了最低程度的技术性质。因此,人们往往倾向于将涉及公共管理的行和列再细分为若干部分,其中一些——有时甚至是全部——被放到表的产业间部分之外。

最后,出口和进口分别构成了与国际贸易有关的一列和一行。理论上,进口应该分为两个部分:互补性进口(应该继续放在表中的产业间部分,因为它们涉及到该国家不能生产的商品,因此对它们的需求受到技术关系的制约);以及竞争性进口(与前面相反,将被放在表中产业间部分之外,因为它们涉及到该国可以生产的商品)。在实践中,并不总是进行这种区分,有时倾向于将所有进口放在表的产业间部分之外[3]。而对于出口则遵循一个更加简单的规则——它们总是被完全放在交易记录表的产业间部分之外。

所有这些特殊处理的共同目标都是尽可能地保持交易记录表所代表的产业间关系的技术性质[4]。

(五)最终部门。

考虑到我们简单例子所具备的特点,一旦希望进行具体的应用,那么代表最终部门的行和列也就必须予以完善。正如前面所指出的,一个实际的经济系统几乎不可能处于稳定状态。这意味着国民净收入中只有一部分可以被用于消费。另一部分(在现代经济体系中可能会占到10%到20%不等)必须被用于用来扩大生产能力的新投资。因此,最后一列通常被分为两个部分,包括被用于消费的商品和服务,和被用于新投资的商品和服务。

最后一行通常也被分为两个部分,涉及到构成增加值的不同种类的收入:劳动收入(工资[wages]和薪酬[salaries])和非劳动收入(利润和地租)[5]。

(六)价格形成的中间阶段。

在一个交易记录表中,最终部门被细分为消费和投资,相应的行又被细分为工资和薪酬、利润和地租。于是,看待国民生产净值的两种角度——即其实物构成和增加值的分配——就更加明显了。

也许有必要强调这一点,即最终部门的行和列总量之间的相等并不只是代表一个会计恒等式,而且还代表了一个具有实际意义的结果。进入最终部门一列的每一种商品的价值当然等于它所来自的产业的生产总成本,也就是说,它等于该产业消耗掉的(中间)商品的成本,加上该产业的增加值(即工资、薪酬、利润和地租)。但是,这些中间商品又是在前一个生产阶段被生产出来的。因此,它们的价值将再次等于生产它们所需要的(中间)商品的成本加上该生产阶段增加值的总和。以此类推,在这一链条上越走越远。因此,当人们追溯生产过程时,所有的中间商品都会被从计算中“剔除”。每一种商品的价值最终不过是,在为了获得这种最终商品所必需的全部生产阶段中,所被分配的全部增加值(工资、薪酬、利润和地租)的总和。

(七)生产资料的重置。

如上所述,表II.3显示了在一个明确的时期内(通常是一个日历年)观察到的各种产业之间以及这些产业与最终部门之间的商品和服务的流动情况。在表中的产业间部分,这些商品和服务的流动代表了对在生产过程中已经耗尽的生产资料的重置。但是生产资料有两种:一种是构成所谓“流动资本”的,它在一年内的生产过程中被完全耗尽,因此必须被全部重置;另一种是构成所谓“固定资本”的,它在一年内只被耗尽了一部分,所以只需重置已耗尽的部分。因此,在交易记录表中出现的商品和服务流动代表了流动资本的完全重置,以及在相应年度内被补偿的那部分固定资本的重置。

(八)对净投资和总投资的实际处理程序

从上两节可以看出,对于投资品,交易记录表应该在产业间部分显示所有的重置(流动资本和固定资本),并在最终部门一列中显示所有的新投资。但是在这里,出于实际原因,通常采用另一种处理程序。众所周知,虽然对统计人员来说,记录固定资本总投资是比较容易的,但试图区分新投资和折旧却要困难得多(而且在实践中,这在很大程度上是任意的)。为了不在交易记录表中引入任意的因素,因此最好将所有固定资本的重置从表的产业间部分转移到最终部门一列,即最终部门一列不仅显示新投资,还显示固定资本总投资(包括新投资和重置)。相应地,在最终部门一行中,每个产业的折旧数将与增加值一起显示。

(九)资本品存量的产业间表格。

从上面的讨论还可以得出另一个启示。当一个经济系统中存在固定资本品时,一个显示系统中商品流动的交易记录表就不能再被认为是整个经济系统的完整代表。因为,在所考察的一年中发生的所有商品和服务流动的“背后”,还有一组由固定资本品(还可以加上所有的自然资源)所组成的存量。

因此除了流量表,人们还可以构建一个类似于流量表的存量表,从而包括了每个单一产业按照其来源产业列出的所有现有的固定资本存量,以及所有现有的自然资源。尽管存量表在概念上并不比流量表困难多少,但在实践中却很少构建它[6],这主要是因为获取数据在统计上有许多困难(和成本)。而且,人们发现在规划目标方面流量表要重要得多。

三、实际应用

(一)到目前为止编制的主要投入产出表

许多国家已经构建了交易记录表[7],主要是作为国民核算的有益补充和核查。众所周知,国民核算涉及到增加值和最终需求,而交易记录表除此之外还记录了所有产业间的流动。

第一个为美国构建的交易记录表是里昂惕夫做的。它们的大小是41 × 41,分别是1919年和1929年的。1951年,劳工统计局[Bureau of Labor Statistics]与里昂惕夫的研究小组合作,为1939年编制了一张96 × 96的表格,并为1919年和1929年编制了两张同样大小的表格。1951年,在美国政府的资助下,劳工统计局与许多其他政府机构以及哈佛大学共同合作,完成了一张有450行列的表格的构建。这张表是1947年的,它还有两个简化版本,大小分别为50 × 50和200 × 200。最近,还为美国编制了1958年、1963年、1967年和1972年的其他大小不同的表格[8]。

在英国也构建了各种各样的交易记录表:第一张表是由蒂伯·巴尔纳[Tibor Barna]在1952年编制的,涉及1935年的34个产业。自1948年以来,中央统计局[Central Statistical Office]已经编制了不同年份的各种中小型表格[9]。剑桥大学(应用经济系)为1948年编制了一张包含400个产业的表格,并在随后的各个年份进行更新。

在意大利,第一个交易记录表(大小为25 × 25)是在美国共同安全局[U.S. Mutual Security Agency]的倡议下于1950年构建的[10]。后来更新到1953年,并在[9]上发表。后来,意大利中央统计研究所[Italian Central Statistical Institute, ISTAT]与欧洲经济共同体统计研究所[Statistical Institute of the European Economic Community, ISCE]合作编制了1959年和1965年的交易记录表。这些表的大小为77 × 77,但也有33 × 33和16 × 16的简化版本。

事实上,欧洲经济共同体所有成员国的中央统计研究所已经开展了一个联合项目,根据一个共同的计划和统一的原则,为意大利、法国、西德、荷兰和比利时编制了1959年和1965年的交易记录表[11]。自从1970年采用欧洲综合经济核算体系[European system of integrated economic accounts]以来,预计不久将每年公布所有欧洲共同体成员国的交易记录表。

目前全世界都在广泛地编制投入产出表,很少有国家连一张交易记录表都没编制过。

一个有趣的问题是,交易记录表在社会主义国家的构建和使用程度。当然,从20世纪20年代苏联计划经济开始,基本的产业间会计系统就得到了广泛应用。这些系统后来逐渐得到了改进,特别是在将单一产业和各个区域进一步分解的方向上。真正的交易记录表的大小要比西方建造的大得多,据说是最近在编制的(在苏联,它们的大小似乎达到了1500 × 1500)。但是,由于这类工作的保密性质——特别是在苏联,有关这种表格的确切资料并没有被公开[12]。

(二)规划目标和理论目标

如上所述,交易记录表似乎是一种纯粹描述性的工具。即使在这些方面,除了作为核查国民核算结果的工具之外,它也无疑是一种极为有用的信息来源。

鉴于编制交易记录表的方法已经经过了普遍检验,因此,目前实际编制交易记录表的可能性仅仅取决于处理必要数据的各个政府统计机构的组织水平。换句话说,对魁奈来说只是一个梦想的事(实际构建一张代表一个经济体中所发生的商品流动的表格的可能性),现在已经成为现实。

但是显而易见的是,那些关注产业间关系分析的学者们的兴趣和目标远远超出了单纯的描述。我们将在下文中讨论这些进一步的兴趣和目标(主要与规划和经济理论有关)。

[1] 一罗等于12打(译者注:一打等于12个)。

[2] 将单个企业的数据聚合为一个“产业”的数据,以及或将单个产业的数据聚合为一个更大的“产业”的数据,会导致一系列的复杂问题。相反的问题也可能出现,即生产商品的企业被分类到不同“产业”中的问题,或是在同一生产过程中生产许多联合产品的企业的问题。针对所有这些问题,提出了各种统计和会计上的处理程序。参见Stone[10]和U.N.O.[12]。

[3] 已经采用的(特别是在进口在总交易中占很高比例的国家)一种有趣的会计处理程序是按照原产地产业和目的地产业对进口进行分类。在实践中,这相当于编制了两个不同的投入产出表:一个是国内流动,另一个是来自国外的流动。

[4] 对于所有这些特殊的“产业”,也请参见Stone[10]和U.N.O.[12]。

[5] 毫无疑问,最终部门的那一行(或多行)和列(或多列)也可以包括公共管理和国际贸易等项目,当这些项目根据上面讨论的标准被放在产业间的表格之外时。

[6] 在为数不多的构建存量表的尝试中,可能值得一提的是美国、日本和印度的尝试。在美国,Leontief教授的“哈佛经济研究项目[Harvard Economic Research Project]”发挥了主要作用。见Leontief[8]和Carter[2]。

[7] 一份良好的调查,截至20世纪50年代末,在Chenery和Clark[3]中。

[8] 美国的交易记录表通常在《现代商业概览[survey of Current Business]》中公布。

[9] 详情请参见Berman [1]

[10] 参见di Fenizio [4].

[11] 参见ISCE [6] and [7].

[12] 参见Ellman [5] and Treml [11]给出的参考文献。

参考文献:

[1] Berman, L., “Development in Input-Output Statistics,” Statistical News, No. 3, November 1968 (HMSO, London).

[2] Carter, Anne P., Structural Change in the American Economy, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1970.

[3] Chenery, Hollis B., and Clark, Paul G., Interindustry Economics, New York: John Wiley and Sons, 1959.

[4] Di Fenizio, Ferdinando, (ed.), special issue of l’industria,No. 4, 1952.

[5] Ellman, Michael, Planning Problems in the U.S.S.R., Cambridge: Cambridge University Press, 1973.

[6] ISCE, Tableaux Entrées-Sorties pour les pays de la Communauté Economique Européenne (2nd version), Brussels, December 1965.

[7] ISCE, Tableaux Entrées-Sorties pour les pays de la Communauté Economique Européenne (serie speciale), Brussels, 1970.

[8] Leontief, Wassily W., et al., Studies in the Structure of the American Economy, New York: Oxford University Press, 1953.

[9] Ministero del Bilancio e Tesoro, Relazione generale sulla situazione economica del paese (1954), Rome: Istituto Poligrafico dello Stato, 1955.

[10] Stone, Richard, Input-Output and National Accounts, Paris: OECE 1961.

[11] Treml, Vladimir, “Input-Output Analysis and Soviet Planning,” in J. P. Hardt et al. (eds.), Mathematics and Computers in Soviet Economic Planning, New Haven: Yale University Press,1967.

[12] U.N.O., Input-Output Tables and Analysis (Studies in Methods, Series F), No. 14, New York, 1973.

参考书目的其他来源有:(a)联合国出版的期刊参考书目;(b)关于投入产出的会议记录,自1950年以来,大约每三年在各地举行一次。