《大舍2001-2020》: 做书亦如做建筑

亼(ji)、屮(cao)、囗(wei),这三个看起来奇奇怪怪又拗口的字,竟然组合成了我们熟悉的“舍”字!

其实,这背后隐藏着一种特殊的建构方式。仅仅通过屋顶和一个台基的组合,就能够创造出令人惊叹的全新空间形式,让人感受到建筑的无穷魅力。

这也是建筑师柳亦春对 大舍建筑事务所 这个名字由来的解释。

大舍建筑事务所是2001年成立于上海的一家甲级建筑设计事务所,以精湛的结构和技术驾驭能力,成为中国当代建筑界的翘楚。现任合伙人以及主持建筑师柳亦春和陈屹峰,不断探索能融合地形、人文、功用等诸要素的方式,令空间与形式显现。

就是出自大舍建筑之手

细数大舍建筑的作品,“即物即境”就是对这一实践诉求的最好表达,比如幽寂山谷中,将自然的真意不加矫饰地呈现给观者的金山岭禅院;外立面犹如一座起伏的沙丘,在阳光下熠熠生辉的琴台美术馆;独特的“伞拱”结构搭配清水混凝土表面,融合工业遗迹与当代设计的龙美术馆西岸馆。

摄影师:田方方 © 大舍建筑

大舍建筑20年来的建筑实践,在中国的土地上也有了一个个具体的面孔,其发展历程完整记录在《大舍2001-2020》一书。

作为献给大舍建筑事务所20周年的重礼,书中选取了24件最具代表性的作品,积淀了大舍多年的设计思考和理念。本书由张永和做序,李士桥、李翔宁撰写评论文章,并收录了柳亦春和陈屹峰的对谈文章《即物即境》。

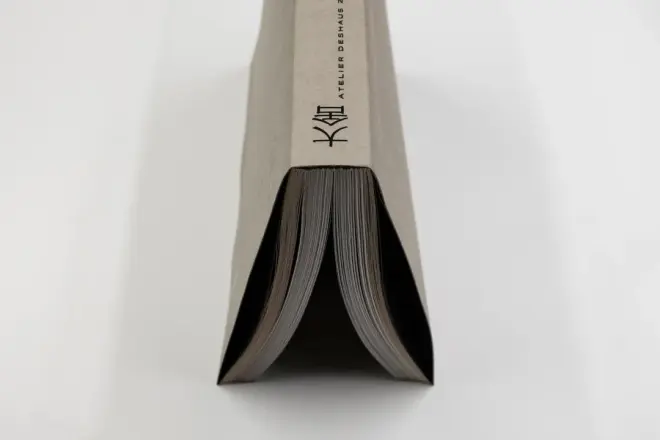

全书手感舒适,色调素雅,完美地契合了大舍建筑的品质感。书籍设计师赵清和朱涛,在设计过程中始终保持克制,高品质的图文处理所呈现的效果恰到好处。创办者柳亦春亦赞许有加:“好的建筑,应该也是要有这样的感觉。”

正是因为高水平的出版物质量,该书斩获2022年度“最美的书”大奖!

《大舍2001-2020》

作者:柳亦春、陈屹峰

设计:瀚清堂 / 赵清 + 朱涛

出版:中国建筑工业出版社

印刷:上海雅昌艺术印刷有限公司

奖项:2022年度“最美的书”

做书亦如做建筑,当图像与文字成为诗意栖息的场所,书籍设计师该如何构筑具有秩序感的信息空间呢?本期【最美的书】专题,我们特别邀请了书籍设计师赵清和建筑设计师柳亦春一起,揭秘《大舍2001-2020》的诞生始末。

1. 听说您小时候的梦想就是成为一名建筑设计师。您怎样看待柳亦春先生的作品?

大舍建筑事务所立足于上海这一商业大都市,一直保持着对建筑行业的冷静思考和创作激情。大舍演绎着城市文化,城市也在滋养他的建筑。大舍的建筑从表面看比较素朴,具有江南的神韵,轻盈而湿润,但从内部看,结构又是那么的扎实。“结构”是柳亦春的建筑关键词,也是他们的内力。

2. 您如何构思本书的设计?

灵感并非一挥而就,需要在制作过程中慢慢形成。我们和作者达成了一个共识:这本书应该是素朴、内敛的。

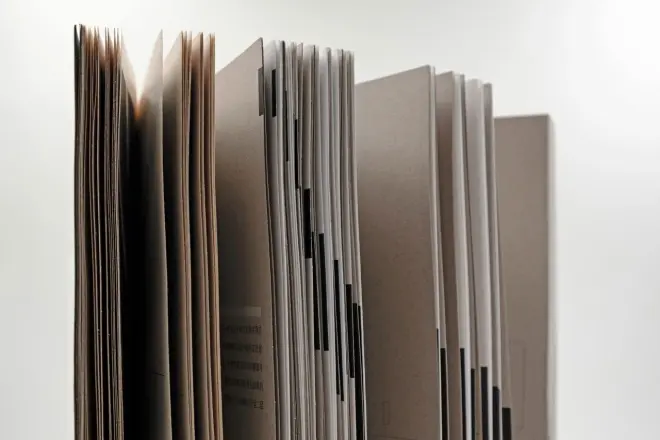

设计的第一步应该是定调。为了表达素朴的气质,我们选用了非常干净的黑白灰作为主色调。在设计之初,我提出做纯黑或纯白的书,但柳老师希望用彩色照片展示出建筑真实的材质。为了解决这个分歧,我们决定将48张彩色建筑图片藏在书中的24个拉页里,以保持素朴的基调,同时也能让读者有豁然开朗的感觉。

3. 可以讲讲排版的节奏变化吗?

在这本书中,我们讲究化繁为简,采用了网格系统,并减少了花哨的版式。标题和文字设计内敛,字体大小统一。目录页采用有趣的设计,如瀑布般的银色色条表达建筑的长短,并与书口的黑色色条呼应。这些小细节或许难以为普通读者所察觉,但它们是隐藏在设计中的一条线,我们必须做好。

在472页,我们把索引的图和文分开,相互映照。关于附录部分的简介、事务所人员名单、获奖、参展、文献书目、外文刊目,用设计元素做了不同的区分,整体看起来比较有节奏感。

4. 您曾说过:“纸张相当于建筑的建材。”在这本书中,纸张与内容的关系也是设计的重点,请分享您的选纸思路。

我们在选择纸的时候,一方面比较关注全国各地的公司送来的样册,另一方面也在另辟蹊径,尽量回避使用比较流行的材质,寻找相对冷门的纸。从封面、内页到前后环衬,包括中间印建筑图纸的纸,共计有4种灰色的纸。

80g的白色奈良纸展示了内页每个项目的照片。这种纸是日本进口的特种纸,虽然克重很轻,但是有涂布,印刷效果细腻,可以呈现出作品中黑白的过渡。48张拉页也使用了这种纸。如果纸太厚的话,拉页会给人鼓鼓囊囊的感觉。奈良纸很薄,能做到不透映,做成拉页后,不会在翻阅的时候给人带来负担。

最核心就是120克的烟色重生纸,这是本书最厚的一种纸,带有建筑混凝土的质感,用来表现建筑图十分合适。我们先在纸上印了一层专银,再叠印一层黑色,呈现出特殊的金属光泽。然后通过挂网,也就是用不同网点比例呈现颜色的深浅,表现图片的阶调,和着细微凹凸颗粒的纸面,再造了一种照片中的模型材料质感。

北平灰纸则很薄,只有55克,属于日课纸,用来展示24张黑白建筑构图,还有目录、序言、对谈和文章等文字部分,希望借着它的粗粝感,来强化本书的核心内容,也带领读者进入一个怀旧的影厅。在这个影厅里,我们一边欣赏24张关于城市建筑的画面,一边慢慢走入大舍的世界。

封面则使用了两层不同颜色的凝石纸,三层纸黏在一起使得封面纸的正反都是一种质感,而夹在中间的水洗牛皮则让书的封面有足够的厚度,但又不像精装书的封面那么硬。我觉得它相对保留了整个书的格调,比较素,比较隐,也比较含蓄。

总体来说,这本书是通过不同颜色和不同纸张,产生一种奇妙的化学反应,可以称为“灰色的奏鸣曲”。

5. 听说封面设计一稿过,请谈谈背后的故事。

在建筑设计师眼里,书应该要极其干净,没有一点点杂质,甚至都不需要装饰,因此本书的封面只有几个字而已。“大舍”二字来自日本设计师原研哉,是对称的中国字,而且有一个房屋的概念,于是我就把它处理成竖版排列。“大舍”和“ATELIER DESHAUS”做压凹,“2001-2020”做白色印刷。

1. 这是您和赵清老师的第二次合作,可以谈谈你们的合作吗?

我和赵清的第一次合作缘起于“书·筑”,这是由日本著名建筑家桢文彦和韩国著名出版家李起雄两位先生发起的中国、日本、韩国“三国建筑师和书籍设计师的对话”活动。我从中了解到书籍设计行业并与赵清合作做了第一本书《离·合》。这本书在装帧形式上有一定的视觉冲击力,有点奢侈,像是一件艺术品。在那次合作之后,我希望做一本面向大众的、价格亲民的书。

我们两个人在做书上最主要的磨合是,如何平衡平面视觉的形式感和建筑内容的呈现之间的关系。赵老师的设计感比较强,喜欢用抽象的文字和线条。所以在第二次合作的时候,我想做一本“看起来不像赵清设计”的书,让形式为内容服务,拉近两者之间的距离感。

《离·合》:探讨了建筑与书籍之间的关系,并以书籍形式来展现建筑,形成令观者超越想象的“纸空间”

2. 赵清老师说,建筑师不喜欢书在形式上炫目,希望重点落在作品和文字本身。那您对于作品集有没有自己的偏好?

我们在做作品集的时候,会参考国外其它建筑师的作品,比如居住在英国的加拿大建筑师Adam Caruso(卡隆索)。它们表面看似平淡,但又都经过了精细的推敲。书的本身和建筑师的气质、建筑风格都比较吻合。我比较喜欢这一类的形式。

3. 听说您参与了书中丝网印刷这页的设计?

这一页是无心插柳柳成荫的作品。在《大舍2001-2020》这本书中,当24张序幕般的作品图片预览之后,有一页印有横条的空白页,可能是排版恰好多出的一页,空着也不好,于是赵清就画了24根横线,代表24个作品。

我会认为这一页有些突兀,好像是一页待人书写的笔记。于是,提出一个想法:从每件作品中找出1句话,分别放在对应的线条旁边,把它们做成一页目录。用一句话代表一件作品,给大家一种从文字想象建筑的体验,同时也是对作品特点的一种考验。

赵清提议这本书使用丝网印刷,用白色丝印将这些淡淡的文字印上。有了这一页目录页,整本书的设计就显得很巧妙,也带给我特别的触动,就像建筑中的细节设计,不经意间让人感受到温暖。如果时间再多一些,我想这24句话能够构成一首诗,那这本书就更加完美了。

翻阅《大舍2001-2020》,就像在纸上穿梭于大舍建筑之中,令人想起卡尔维诺曾把书比喻成一个空间,读者必须进入它,从中摸索出口和道路的可能性。可以说,这本书不仅仅是一部关于建筑艺术的视觉盛宴,更是一次探索未来书籍设计的新启示。

作者:井四

编辑:Ronnie

在这里也可以找到我们哟!

微博@雅昌

小红书&bilibili@雅昌文化