清朝边陲官职略记

谨由我同大家一起来深度剖析一下这篇与清朝官职有所相关联的资料并看看其中所藏有着的知识点以及亮点在哪里,接下来的内容是这样描述的,如下:

提调

清代在临时设置的机构中负责处理事务的官员。

升任至通判(官职)

通判,中国古代的官名之一,多指州府的长官,掌管粮运、家田、水利和诉讼等事项,对州府的长官有监察的责任。又名同判(避讳)。官制始于宋朝时期,明朝期间为各府的副职,位于知府、同知之下。在清朝通判也称为"分府",管辖地为厅,此官职配置于地方建制的京府或府,功能为辅助知府政务,分掌粮盐都辅,品等为正六品。通判多半设立在边陲的地方,以弥补知府管辖不足之处。1910年代,清朝灭亡后,该官职废除。

历朝职责

唐末五代,藩镇武将专权,天下动乱不已,中央集权始终巩固不下来。宋初,统治集团全力解决这个大问题,著名的"杯酒释兵权"故事,就是解除武将兵权的明智之举。武将解除兵权之后,则往往以朝臣身份出守州郡,官名为"权知军、州事"。"权",有临时之意,意谓随时可以罢去,从名称上亦注意矫正藩镇的父死子继之锢弊。

同时,为了防止州郡官尾大不掉,又在州郡设通判,作为副职,与权知军、州事共同处理政事,其职责为:"凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行。"通判还有一个职责:"所部官有善否及职事修废,得剌举以闻。"

到了南宋,通判更可以直接向皇帝奏报州郡内的包括州郡官、县官在内的一切官员的情况,又见通判的兼有监察官性质。但直隶州通判级别多数为从五品和正六品,散州通判级别为从七品和正八品。而直隶州知军、州事为从三品和正四品,散州知军、州事为从六品和正七品。与权级别有一定的相差,亦为大小相制之意 。

这样看来,通判一职,既是州郡官的副职,而又起了汉代的监御史(监郡)和督邮(监县)的双重监察作用。有此一职,中央与州、县的关系,即如心之使臂、臂之使手,指挥自如了。由此,不但五代的藩镇武人专权、州郡成为独立王国的问题,能够较彻底解决,同时也有利于监察腐败现象。清朝田兰芳《明河南参政袁公(袁可立子袁枢)墓志铭》:"子三:赋诚,云南楚雄府通判,任出。

宋朝时期

宋为加强控制地方而置于各州、府,辅佐知州或知府处理政务,凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼等州府公事,须通判连署方能生效,并有监察官吏之权,号称"监州"。明、清各府置通判,分掌粮运、水利、屯田、牧马、江海防务等事。清各州另有州判,分掌粮务、水利、防海、管河等事。

地位

通判是"通判州事"或"知事通判"的省称。宋初,为了加强对地方官的监察和控制,防止知州职权过重,专擅作大,宋太祖创设"通判"一职。通判由皇帝直接委派,辅佐州政,可视为知州副职,但有直接向皇帝报告的权力。知州向下属发布的命令必须要通判一起署名方能生效,通判之名,也因上下公文均与知州联署之故。通判的差选,初由朝廷选京官任职,后改由转运使、制置使及提举司等监司奏辟。通判之掌除监州外,凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,皆可裁决,但须与知州通签文书施行。通判是兼行政与监察于一身的中央官吏。起到了与知州彼此制约的作用,通判的设立也加强了北宋的中央集权。

升任知事(知县)

官名。辛亥革命后废府、州,仅设县,置县知事一人,为一县的行政长官。后改称县长。 沉从文 《从文自传·一个老战兵》:“在我那地方,学识方面使我敬重的是我一个姨父,是个进士,辛亥后民选县知事。”

升任至知州

历史发展

宋朝

宋太祖为了削弱节度使的权力,防止唐五代时期藩镇割据的局面重演,规定诸州刺史直接向朝廷奏报和接受诏令,节度使不得干预除所驻州之外(所谓支郡)的政务。后来,逐步派遣京官(文臣)接替刺史管理州务,称"权知××州州军事",简称为知州。由此,刺史非奉特别诏令不得过问所任州的州务,演化为武臣的迁转之阶,属于横行正使之一。同时,节度使也很快演化成一种地位崇高的虚衔,成为武臣的最高等级,不再有实际权力。州也就由隶属藩镇变为隶属以转运使为长官的路、以及以留守、知×府事、尹为长官的府。

知州事是从宋朝才设立的官制,州的长官,而隋唐皆设刺史。

赵匡胤立宋初年,鉴于唐末五代之患,削州镇之权,"令文臣知州事",其后,派二品以上的官员充任一州的长官;主要也是为了便于皇帝的直接控制。宋朝重文轻武,往往委派文官担任州最高长官。"知州事"不是一个正式的官名,州的实际管理者是通判。知是"知会、管理"的意思,后来发展成为牵制、监视州府长官的一种定制。因此不能简单地认为通判就是知州的副职,当时人视之为"监州",则更符合其身分。所以说当时的知州事品级都在二品以上,是皇帝的亲信和耳目。宋代的宦官广泛参政,所以在宋朝也有宦官担任知州事。朝廷常常临时差遣宦官兼领中、外事。如奉命到外地完成特殊使命,权知州事或军事,提举保甲,等等。可以看出宦官从政范围之广。

元朝

元朝沿用宋朝制度,州的长官正式称为知州,但是路、府、州均置达鲁花赤,专由蒙古人、色目人充,地位在知州上。

明清

到了明清两朝,知州演变成了一种固定的官制。明清两代的州有两种:直隶州和散州。直隶州直接属省,散州隶属府。 知州属官有同知、通判,分别掌财政、刑法和治安等。

明代知州从五品,月俸十石。属州的待遇与县同等,直隶州的待遇与府同等,但品秩不同。这是明官制和清官制的不同,无论是属州和直隶州都是从五品,不同的是俸禄。

清朝的官制沿袭明朝,但有所不同:

正五品,各部院郎中,各府同知,直隶知州;从五品,各部院员外郎,各省知州。

清也有直隶州、散州之别,前者直隶于省,可以辖县,后者隶属于府、道,不辖县,长官均称知州。知州一般是从五品文职官员。

升任至兵备道(知府)

全称整饬兵备道,明朝时在边疆及各省要冲地区设置的整饬兵备的按察司分道。兵备道道官通常由按察司的副使或佥事充任,主要负责分理辖区军务,监督地方军队,管理地方兵马、钱粮和屯田,维持地方治安等。清朝沿置,乾隆时定为正四品,多由守、巡二道兼任。兵备道集军事、监察大权于一体,成为明清时期一项重要的地方管理制度。

兵备官

兵备官,多由按察司副使或佥事充任,又称兵宪、兵备副使、兵备佥事。期初是因事专设,事毕即罢,裁革不定,属于临时差遣,后演变为常设,但其品秩仍取决于本官官衔。兵备道道官有专任的,也有分守道、分巡道、巡海道等兼任的,比如嘉境年间,东南沿海兵备多由分巡道兼职 。由于并非祖制,兵备官赴任,由皇帝给予敕书规定其具体权限,除由分巡道兼任的兵备官以外,专任兵备官只有关防,没有正印。兵备官可节制卫所军队,但受督抚节制。

清朝沿置,康熙时多有撤销,但之后又逐渐复置。乾隆十八年,将各道道员正式定为正四品官,罢去参政、参议、副使、佥事衔。清代兵备官多由分守道、分巡道加兵备衔兼领 。

历史沿革

史料并无明确记载兵备道最早设立的具体时间。

洪熙年间(1425年),仁宗鉴于武臣疏于文墨,遂遣包括参政沈固、副使刘绍在内的文臣前往各地总兵官驻所整理军机文书,为文臣参赞地方军务之始。

正统年间,出现了以都察院官员整饬兵备、提督兵备的例子。正统元年(1436年)的陕西整饬兵备右佥都御史曹翼,是最早记载加整饬兵备衔的文臣;正统十一年(1446年),寇深任右佥都御史提督松潘兵备。这些可视为兵备道官的前身。

《明实录》中记载的由按察司官员出任的兵备官,最早出现于天顺八年(1464年)二月,皇帝赏赐了一批文武官员,其中有"整饬松潘兵备四川按察副使王用" 。

从成化到弘治年,为了稳定地方治安,在各地不断增设兵备官员,尤以四川、山西、云南、广东等边地较多。到了弘治末年,沿边地区的兵备道基本已成定制。

到了正德、嘉靖年间,由于各地民变增多,沿海地区倭寇为患,以及蒙古俺答汗的威胁,又在全国范围内大量增设兵备道,或者用分守道、分巡道兼理兵备,而兵备道也逐渐演变成常设。

到了明末,民乱四起,东北又出现了女真人的威胁,为了加强防御,又广设兵备道。但是由于卫所制早已败坏多年,军田大量被占,军户大量逃亡,再加上兵备道本因事而设,然而事毕后却未撤销,造成其无兵可练,无饷可支,无法整饬兵备的尴尬境地 。

清朝入关后,为了战争需要,也在各省要冲广设兵备道,到了局势抵定后,以八旗、绿营分驻各地,在康熙时罢去各省道员的管兵事务,大举裁撤兵备、兵巡、巡海三道,此后又逐渐复置(清代的道,早期辖区只有一个府,后来演变为三四个府),乾隆年间,全国共有八十多个兵备道 。

兵备道虽由按察司官员出任,但是它的设置和裁革皆由兵部负责。

发展历程

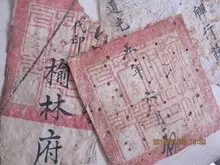

道光五年 榆林府官印从唐朝开始即有以其他官职兼"知府事"或"权知府事"的做法,但"知府事"还不是正式的官职名称,而且管辖范围与后来的州府可能有很大差别。

五代因循唐制不变,也有类似做法。

到了宋代,在府、州、军、监设立地方长官,府的地方长官为知府事,知府事一般还会兼领其他的官职,因而边境州府的知府在军事和政事上的权力可能大于一般州府。

元朝废府设路,路一级的地方长官为达鲁花赤,只在散府设有"知府"的官职,是达鲁花赤的属官之一。

明朝大致恢复宋制,而且正式把官职名改为知府。

清朝沿袭明制,没有大的变化,为从四品,宣布条教,兴利除害,决讼检奸。三岁察属吏贤否,职事修废,刺举上达,地方要政白督、抚,允逎行。"《清史稿·职官三》

府的演变

在中国的许多朝代中,都设置了"知府"这一职位。

"知府"这一官职,是由"知"和"府"两词结合而来。府作为一级地方行政单位,它的演变经历了一个较长的过程。

知府在魏晋时期,州刺史兼任将军之职。州刺史是文职,将军是武职。州有州的衙门和幕僚,将军另外有将军的衙门和幕僚。将军的衙门,就叫做"府"。

到了唐朝,中央政府在首都、陪都以及皇帝登基前任职的州设置府,例如京兆府、河南府、太原府等等。府的长官,称为府尹。

五代因循唐制不变,也有类似做法。

宋朝时,府的设置逐渐多了起来。府隶属于路(路是介于中央与州之间的一级行政区划)。在府、州、军、监设立地方长官,府的地方长官为"知××府事",简称"知府"。宋朝的知府事总领一个州府的军政事务,具体权力因不同的州府而稍有差异。因为各地有特殊情形,知府一般还会兼领其他的官职,因而边境州府的知府在军事和政事上的权力可能大于一般州府。

元朝废府设路,路一级的地方长官为总管,在散府、属府均设有"府尹"的官职。

辩误:在元朝,达鲁花赤是监路、监府、监州、监县的官,只管官,不管民,因此不算是行政长官。

明、清两朝,省、县之间的一级行政单位被称作"府"。除了首都、陪都所在地的府长官仍然称府尹外,一般的府长官,都称做"知府",意思是"知(即主持)某府事"。知府之下,设同知、通判等官员,辅佐知府处理公务,分掌粮税、盐税、江海防务、水利等等。

在明初,按照缴纳税粮的多少,"府"被分成三等:京府府尹为正三品;纳粮20万石以上为上府,上府知府从三品;20万石以下为中府,中府知府正四品;10万石以下为下府,下府知府从四品。不过不久就将所有知府均改为正四品。当时,全国有150多个府。

明中期以后,巡抚逐渐取代布政使成为一省之行政长官,布政使品级由正二品降为从二品,进而知府也由正四品改为从四品。各府因自然条件的差异、交通通塞、事务繁闲、人口多寡、路程远近、案件多少、民风顺劣,定有"冲、繁、疲、难"四个字,省会或四个字都含有的为最要缺,含三个字的为要缺,含两个字的为中缺,含一个字或四字全无的为简缺。虽然都是正四品,但是简缺和中缺一般给初次当任知府或当任知府时间不长的官员,尤其初次任职的,往往不是朝廷直接任命正式任职三年,而是由督抚奏请朝廷,署理知府职务一年;要缺和最要缺则给当任知府很有经验的官员。

“知府”作为封建王朝中一项重要官职,自唐代设置起,一直被沿用至清代。都说“三年清知府,十万雪花银”,虽然这里的“清知府”指的是“清廉的知府”,而非“清代的知府”,但是也可以看出知府一职是当时当之无愧的“肥差”了。

即使是在不违法乱纪的情况下,还可以聚敛这么多的财富,这也反映了“知府”捞钱渠道之多。那么在清代,“知府”到底是个什么样的职位呢?

所谓“知府”,顾名思义就是“府”的长官,而“府”一级的政权又处在清代设置的“省”、“府”、“县”三级政权中的中间一级,基本类似于如今“市”一级的政权组织。

知府也按照所在“府”的发展水平以及所在位置的不同,而被分为不同的类别,主要可分为首府知府和一般府知府。

在清代,知府的品级并不算高,只是从四品的官员,但作为一府之长,知府的职责范围却是非常广泛,“统辖属县,宣理风化,平其赋役,听其狱讼,以教养万民”,这些都是知府的职责所在。具体来看,其职责又可分为以下几大方面:

第一,传达国家政令。由于清代的政权主要采取省、府、县三级形式,其中“府”作为封建王朝统治系统中起承上启下作用的中间级政权组织,其定位和存在意义一目了然,就是连接“省”与“州”、“县”两级,因此这就决定了,上情下达、传达政令是知府必不可少的重要职责之一。

第二,推荐委任州县官员。康熙年间,朝廷对于地方上的“委署州县”事宜作了规定,将此事明确交给知府负责。

具体操作流程为:由知府将地方上有能力充任州县长官的贤能之吏上报给督抚,由督抚进行考核,考核通过则可正式任用。但是由于知府是所推荐州县僚属的上司,为防止知府与僚属勾结危害地方,又规定知府推荐州县官应遵循“保举连坐之法”。

如果在推举考察过程中或之后的“大计”考察结果中有徇私舞弊的现象发生,那么知府与所推选的州县官员要同样受罚。

第三,督查州县征钱纳粮。地方州县钱粮等赋税的征收主要由知府监督,对于征收的钱粮税目知府要严格把控,但是知府也不可以向地方任意加征,如果有知府违犯,准许地方随时上报,若情况属实,知府将被革职查办。

另外,知府在监督地方征税的过程之中,还要注意特别是地方地主乡绅抗税拖欠等情况,地方知县负责将抗欠民户的名单一一登记然后报给知府,知府则要对这些抗欠民户的情况进行进一步了解,之后再将相应名单上报给上级督抚。

第四,维护地方社会治安。在平时,知府要注意了解该府的户口情况以及民风民俗,注意维护社会稳定。

在民间发生盗窃案件时,知府在得到地方或知县上报之后,要对案件进行审理,无论结案与否都需将案件情况上报至省里。

在遇到自然灾害时,知府要第一时间负责组织人力物力对受灾情况进行核勘,掌握受灾的程度和具体细节,以便制定下一步的应对措施。

第五,案件审理与判决。中国古代地方长官往往权力比较广泛,是地方上的行政司法的一把手,清代的知府也不例外。

由于清代的案件审理通常是视情节复杂程度不同来进行分级处理的,这使得知府往往能够审理判决都是徒罪一级的案件或者是核审县级的上诉案件,犯罪情节较轻的笞杖案一般都由县级负责,而情节较重的案件知府一般便会上报至更高一级的按察使。

由此可见,清代的知府权力很大,职责范围也十分广泛,作为中央统辖地方的关键一环,知府的作用不容忽视,这也要求知府要更加“全能”:宣达政令、统辖万民,监督僚属、知人善任,督征赋税、查报抗欠,维护安定、应对灾情,受理案件、稽核审判。”

除此之外,知府还要负责所辖范围内的农业发展、交通运输、教育考试、水利建设等方面的工作。因此,清代有人称,知府一职实为“总州县之成,而大吏倚以为治者也”,这样的官职的确称得上是“要职”了。放到今天来看,清代知府的职责基本就相当于地级市里的市长兼市委书记,其权位之重可想而知。

以下是清朝官员等级

大清朝官员等级分“九品十八级”,每等有正从之别,不在十八级以内的叫做未入流,在级别上至于从九品。 正一品: 文职京官:太师、太傅、太保、殿阁大学士 文职外官:无 武职京官:领侍卫内大臣、掌銮仪卫事大臣 武职外官:无 从一品: 文职京官:少师、少傅、少保、太子太师、太子太傅、太子太保、 协办大学士、各部院尚书、督察院左右督御史 文职外官:无 武职京官:提督九门步军巡捕五营统领、内大臣 武职外官:将军、都统、提督 正二品: 文职京官:太子少师、太子少傅、太子少保、各部院左右侍郎、内务府总管 文职外官:各省总督 武职京官:左右翼前锋营统领、八旗护军统领、銮仪使 武职外官:副都统、总兵 从二品: 文职京官:内阁学士、翰林院掌院学士 文职外官:巡抚、布政使司布政使 武职京官:散秩大臣 武职外官:副将 正三品: 文职京官:督察院左右督御史、宗人府丞、通政使司通政使、大理寺卿、 詹事府詹事、太常寺卿 文职外官:顺天府府尹、奉天府府尹、按察使司按察使 武职京官:一等侍卫、火器营翼长、健锐营翼长、前锋参领、护军参领、 骁骑参领、王府长史 武职外官:城守尉、参将、指挥使 从三品: 文职京官:光禄寺卿、太仆寺卿 文职外官:都转盐运使司运使 武职京官:包衣护军参领、包衣骁骑参领、王府一等护卫 武职外官:游击、五旗参领、协领、宣慰使、指挥同知 正四品: 文职京官:通政使司副使、大理寺少卿、詹事府少詹事、太常寺少卿、 太仆寺少卿、鸿胪寺卿、督察院六科掌院给事中 京职外官:顺天府丞、奉天府丞、各省守巡道员、 武职京官:二等侍卫、云麾使、副护军参领、副前锋参领、副骁骑参领、 太仆寺马厂驼厂总管、贝勒府司仪长、侍卫领班 武职外官:防守尉、佐领、都司、指挥佥事、宣慰使司同知 从四品: 文职京官:内阁侍读学士、翰林院侍读学士、翰林院侍讲学士、国子监祭酒 文职外官:知府、土知府、盐运使司运同 武职京官:城门领、包衣副护军参领、包衣副骁骑参领、包衣佐领、 四品典仪、二等护卫 武职外官:宣抚使、宣慰使司副使 正五品: 文职京官:左右春坊庶子、通政司参议、光禄寺少卿、给事中、 宗人府理事官、各部郎中、太医院院使 文职外官:同知、土同知、直隶州知州 武职京官:三等侍卫、治仪正、步军副尉、步军校、监守信礮官、分管佐领 武职外官:关口守御、防御、守备、宣慰使司佥事、宣抚使司同知、千户 从五品: 文职京官:翰林院侍读、翰林院侍讲、鸿胪寺少卿、司经局洗马、 宗人府副理事、御使、各部员外郎 文职外官:各州知州、土知州、盐运司副使、盐课提举司提举 武职京官:四等侍卫、委署前锋参领、委署护军参领、委署鸟枪护军参领、 委署前锋侍卫、下五旗包衣参领、五品典仪、印物章京、 三等护卫 武职外官:守御所千总、河营协办守备、安抚使、招讨使、宣抚使司副使、 副千户 正六品: 文职京官:内阁侍读、左右春坊中允、国子监司业、堂主事、主事、 都察院都事、经历、大理寺左右寺丞、宗人府经历、 太常寺满汉寺丞、钦天监监判、钦天监汉春夏中秋冬五官正、 神乐署署正、僧录司左右善事、道录司左右正一 文职外官:京府通判、京县知县、通判、土通判 武职京官:兰翎侍卫、整仪尉、亲军校、前锋校、护军校、鸟枪护军校、 骁骑校、委署步军校 武职外官:门千总、营千总、宣抚使司佥事、安抚使司同知、副招讨使、 长官使、长官、百户 从六品: 文职京官:左右春坊赞善、翰林院修撰、光禄寺署正、 钦天监满洲蒙古五官正、汉军秋官正、和声署正、 僧录司左右阐教、道录司左右演法 文职外官:布政司经历、理问、允判、直隶州州同、州同、土州同 武职京官:内务府六品兰翎长、六品典仪 武职外官:卫千总、安抚使司副使 正七品: 文职京官:翰林院编修、大理寺左右评事、太常寺博士、国子监监丞、 内阁典籍、通政司经历、知事、太常寺典籍、太仆寺主薄、 部寺司库、兵马司副指挥、太常寺满洲读祝官、赞礼郎、 鸿胪寺满洲鸣赞 文职外官:京县县丞、顺天府满洲教授、训导、知县、按察司经历、教授 武职京官:城门史、太仆寺马厂协领 武职外官:把总、安抚使司佥事、长官司副长官 从七品: 文职京官:翰林院检讨、銮仪卫经历、中书科中书、内阁中书、詹事府主薄、 光禄寺署丞、典薄、国子监博士、助教、钦天监灵台郎、 祀祭署奉祀、和声署署丞 京职外官:京府经历、布政司都事、盐运司经历、直隶州州判、州判、 土州判 武职京官:七品典仪 武职外官:盛京游牧副尉 正八品: 文职京官:司务、五经博士、国子监学正、学录、钦天监主薄、太医院御医、 太常寺协律郎、僧录司左右讲经、道录寺左右至灵 文职外官:布政司库大使、盐运司库大使、盐道库大使、盐课司大使、 盐引批验所大使、按察司知事、府经历、县丞、士县丞、 四氏学录、州学正、教谕 武职京官:无 武职外官:外委千总 从八品: 文职京官:翰林院典薄、国子监典薄、鸿胪寺主薄、钦天监挚壶正、 祀祭署祀丞、神乐署署丞、僧录司左右觉义、道录司左右至义 文职外官:布政司照磨、盐运司知事、训导 武职京官:八品典仪、委署亲军校、委署前锋校、委署护军校、委署骁骑校 武职外官:无 正九品: 文职京官:礼部四译会同馆大使、钦天监监侯、司书、太常寺汉赞礼郎 文职外官:按察司照磨、府知事、同知知事、通判知事、县主薄 武职京官:各营兰翎长 武职外官:外委把总 从九品: 文职京官:翰林院侍诏、满洲孔目、礼部四译会同官序班、国子监典籍、 鸿胪寺汉鸣赞、序班、刑部司狱、钦天监司晨、博士、 太医院吏目、太常寺司乐、工部司匠 文职外官;府厅照磨、州吏目、道库大使、宣课司大使、府税课司大使、 司府厅司狱、司府厅仓大使、巡检、土巡检 武职京官:太仆寺马厂委署协领 武职外官:额外外委 未入流: 文职京官:翰林院孔目、都察院库使、礼部铸印局大使、兵马司吏目、 崇文门副使 文职外官:典史、土典史、关大使、府检校、长官司吏目、茶引批验所大使、 盐茶大使、驿丞、土驿丞、河泊所所官、牐官、道县仓大使 武职京官:无 武职外官:百长、土舍、土目 清代官衔 文官分大夫、郎、佐郎三种,武官分将军、都尉、骑尉、校尉四种。 文官大夫为五品以上官员,郎为正六品至正八品官员,佐郎为从八品以下官员。 正 从 一品 光禄大夫 荣禄大夫 二品 资政大夫 通奉大夫 三品 通议大夫 中议大夫 四品 中宪大夫 朝议大夫 五品 奉正大夫 奉直大夫 六品 承德郎 儒林郎 七品 文林郎 征仕郎 八品 修职郎 修职佐郎 九品 登佐郎 登佐郎 从六品和正七品中如系吏员出身可为宣德郎,地位与正六品等,正从九品同称登佐郎。 武官中将军为从二品以上官员,都尉为正三品至从四品官,骑尉为正五品到七品官,校尉为正八品以下官员。 正 从 一品 建威将军 振威将军 二品 武显将军 武功将军 三品 武义都尉 武寅都尉 四品 昭武都尉 宣武都尉 五品 武德骑尉 武德佐骑尉 六品 武略骑尉 武略佐骑尉 七品 武络骑尉 武络佐骑尉 八品 奋武校尉 奋武佐校尉 九品 修武校尉 修武佐校尉 官员的服饰 清时官员的服饰有严格的规定,依品质,数量,颜色的不同来区分官位的大小,是不许 滥用的。 服饰大致有下列五种:一,顶戴,二,蟒袍,三,补服,四,腰带,五,坐褥。 这里把各品穿戴 的顶戴,蟒袍,补服列表如下: 顶戴 蟒袍 补服 一品 珊瑚 九蟒五爪 (麒麟) 仙鹤 二品 起花珊瑚 九蟒五爪 (狮子) 锦鸡 三品 蓝宝石及蓝色明玻璃 九蟒五爪 (豹子) 孔雀 四品 青金石及蓝色涅玻璃 八蟒五爪 (虎) 雪雁 五品 水晶及白色明玻璃 八蟒五爪 (熊) 白鹇 六品 砗磲及白色涅玻璃 八蟒五爪 (彪) 鸬鹚 七品 素金顶 五蟒四爪 (犀牛) 紫鸳鸯 八品 起花金顶 五蟒四爪 (犀牛) 鹌鹑 九品 镂花金顶 五蟒四爪 (海马) 练雀 未入流 镂花金顶 五蟒四爪 (獬豸) 黄鹂 (御史、按察史、提法史等衣饰图案为獬豸) 明朝总督和巡抚合称“督抚”,是临时官位。 清代,正式以督抚为地方最高长官,总督管辖一省或二、三省,巡抚是省级地方长官。 鸦片战争前,清共有8总督16巡抚。 八督:直隶、两江、陕甘、闽浙、湖广、四川、两广、云贵。 16抚:江苏、安徽、河南、山东、陕西、甘肃、浙江、湖南、湖北、广东、云南、贵州、福建、江西。 东北奉天、吉林、黑龙江三省督抚直到公元1906年才设。直隶、四川只设总督,不设巡抚,甘肃巡抚于1754年撤去,由陕甘总督兼任。公元1884年建新疆省,设甘肃、新疆巡抚,驻乌鲁木齐。1885年,改福建巡抚为台湾巡抚,驻台北(台湾建省)福建巡抚有闽浙总督兼任。 作者: 城市猎人发布日期: 2004-10-17 18:05:03 明朝(中央) 1、三公、三孤: 三公:太师、太傅、太保(正一品) 三孤:少师、少傅、少保(从一品) 令有太子太师、太子太傅、太子太保(从一品);太子少师、太子少傅、太子少保(正二品) 这些均为加官,用来表明受官者的功绩与崇高身份,没有实际管辖范围。 2、六部: 吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部(按顺序) 六部各设尚书一人,直接对皇帝负责,尚书之下有左右侍郎(副部长)、郎中(司长)、主事 等。 吏部:负责官吏的管理,考核,升迁等 户部:有十三个司,分别管理各地的收支与报销 礼部:主管国家凶吉大典,教育与考试,招待外宾,宴劳功臣等 兵部:管理天下军政(军令由五军都督府管理) 刑部:管理天下刑名。 工部:管理建筑、后勤、水利、制造等 3、督察院: 直属于皇帝的监察部门 下设左右督御史(正二品)、左右副督御史(正三品)、左右佥督御史(正四品) 再往下设十三道监察御史,分管每个省的检查工作(当时中国分十三个省)十三道监察御史与直 属于皇帝的六科给事中统称"科道"属于言官范畴。 4、六科: 分为吏户礼兵刑工六科,每科设督给事中(正七品)、左右给事中与给事中(从七品)。 给事中品级虽低,权利很大,皇帝交给各个衙门办理的工作由六科每五天注销一次,如果有脱拉 或者办事不力的,六科可以向皇帝报告。六科还可以参与官员的选拔,皇帝御前会议,审理有罪 的官员。最为重要的是六科有封还皇帝敕书的权利,皇帝的旨意如果六科认为不妥可以封还,不 予执行。 5、五寺: 五寺是五衙门的简称,包括大理寺、太常寺、光禄寺、太仆寺、鸿胪寺 大理寺:相当于今天的法院,是全国最高上诉机关。与督察院、刑部构成了三法司。 太常寺:主管祭祀 光禄寺:主管宴享 太仆寺:管马 鸿胪寺:管招待外宾 6、詹士府: 詹士府是负责辅助太子的机构设正三品詹士一人,正四品少詹士一人,正六品府丞一人 詹士府设左右春坊,司经局,主簿厅 7、太医院: 太医院是管理宫廷及贵族诊断,制药的,设正五品院使一人,正六品院判二人,正八品御医四 人,从九品吏目若干人。 8、翰林院: 相当于现在国立大学,干部学院等的综合,翰林院的首长称为翰林学士(正五品),侍读学士两 人,侍讲学士两人(从五品),侍读、侍讲各两人(正六品),修撰(从六品)考中状元后就会 被授予此职位。编修(正七品)榜眼、探花考中后就会被授予此职位。