《大雄的新恐龙》中出现的古生物考据科普(上)

作者:永恒之镜 来源:NGA玩家社区(授权转载)

今年是《哆啦A梦》系列作品连载50周年。作为50周年纪念作品,并且也是系列的第40部剧场版,《大雄的新恐龙》已经于8月7日在日本上映了,并且在国内也将于12月11日上映。这对于童年看哆啦A梦长大同时又是恐龙迷的我来说真是双份的快乐。我也正好借此机会,结合已有的预告信息给大家科普一下出场的古生物。由于本人只是一名古生物爱好者,难免会有疏漏,如发现错误欢迎大家批评指正。

哆啦A梦系列和恐龙相关的剧场版之前有过3次,分别是《大雄的恐龙》《大雄与龙骑士》与《大雄的恐龙2006》,而这次《大雄的新恐龙》并不是前作的重制,而是拥有全新的剧情。这次剧场版中也出现许多亚洲甚至中国的恐龙。下面就由我给大家一一道来。

上篇:一起冒险的伙伴们

大雄带着他的伙伴们和从蛋里孵出来的双胞胎恐龙小啾和小咪穿越到了白垩纪。在这里他们首先交到的朋友就是下面这三只:残暴的食肉恐龙特暴龙、头顶鼻角和颈盾的植食恐龙中国角龙、大个头长脖子的植食恐龙泰坦巨龙。那么就首先来讲讲他们的故事吧:

1、特暴龙

电影形象和吃了朋友巧克力以后和胖虎成为了朋友后萌化的形象

属名:特暴龙属 Tarbosaurus 意思为残暴的蜥蜴

种名:勇士-特暴龙 Tarbosaurus bataar 源自蒙古语中的勇士

化石发现年代地点:1946年,蒙古南戈壁省[4]

生活年代:晚白垩世 晚坎潘期/早马斯特里赫特期 距今7000万年到6600万年[2]

体长:9.5米,体重:4吨[2];最大的个体能达到10m到12m[5]

古地理分布图[1-2]

骨骼线图与复原[2-3]

这次大雄的新恐龙中出现了很多中国还有亚洲的恐龙,作为主角的特暴龙就是其中之一。特暴龙是人们熟知的霸王龙的近亲,在时间上它们也都生活在白垩纪末期。霸王龙统治着那时的北美,而特暴龙则统治着那时的亚洲蒙古南部和中国北部。虽然特暴龙较为完整的化石是在蒙古发现的,但是在中国北部还有新疆等地均有发现特暴龙零碎的化石,这表明它有着广泛的分布。那时的蒙古和中国北部还是湿润的季风气候,区域内有着大河泥潭浅湖,生活着大量的植食恐龙,它们全都是特暴龙的猎物。特暴龙在体型上比霸王龙稍小但也相当巨大了,它和同为亚洲暴龙的诸城暴龙体形相当,都是仅次于霸王龙的霸王龙科成员,可以说是霸王龙科的二哥和三哥。值得一提的是我们虽然称霸王龙为小短手,但是其实暴龙类中前肢身体比例最短的却是特暴龙,这么看来特暴龙才是名副其实的小短手。除此以外特暴龙还有一点明显区别于霸王龙,那就是特暴龙的双眼朝向两侧所以没有双目视觉,相应的霸王龙则拥有双眼视角重合55°的双目视觉。

另外,这次大雄的新恐龙拍摄也和福井县立恐龙博物馆有紧密的合作,其中的特暴龙就是以博物馆中陈列的这具特暴龙的头骨作为原型模特的。[6]

福井县立恐龙博物馆中陈列的特暴龙头骨 发现于蒙古[6]

2、中国角龙

吃了朋友巧克力以后和小夫成为了朋友后萌化的形象

属名:中国角龙属 Sinoceratops 意思为中国的角龙

种名:诸城-中国角龙 Sinoceratops zhuchengensis 用以纪念发现地山东诸城

化石发现年代地点:2010年,我国山东省诸城市[7]

生活年代:晚白垩世晚期 距今大约7730万年[2]

体长:5米,体重:2吨[2]

古地理分布图[1-2]

化石图像和复原图[3,7]

中国角龙是中国境内乃至北美洲以外发现的唯一一种大型角龙。目前仅发现有头部的三块化石残片[7],完整度非常低。体形在同类中不算大,和现在的犀牛差不多。中国角龙发现地是山东诸城,这也是它种名的由来,诸城也是有名的恐龙之乡,出土了大量白垩纪晚期的恐龙。与中国角龙生活在同一地区的还有世界上最大的鸭嘴龙科成员山东龙和与特暴龙并列暴龙科二哥的诸城暴龙。根据仅有的化石材料能给出中国角龙的头部特征包含一个硕大的粗壮鼻角、颈盾上边缘前翻的四个弯角以及侧缘及下缘的十多个小角。

很多人可能会疑惑角龙不应该有3个角吗?虽然大众耳熟能详的三角龙确实拥有三个角,但是有相当一部分的角龙其实是没有3个角的,它们的角和颈盾样式千奇百怪。角龙下目从晚侏罗世开始发展一直延续到白垩纪末大灭绝,期间诞生了多种多样的物种,可以说是一个非常繁盛的类群。特别是到了白垩纪,角龙类占据了优势的植食生态位使得它们可以发展出各式各样的展示用的角和颈盾。

各式各样的角龙头部[8]

中国角龙已经不是第一次在电影中上镜了,在2018年上映的《侏罗纪世界2》中它就亮相和食肉牛龙打斗了一番。哆啦A梦中的中国角龙复原和配色也是参照侏罗纪世界2中的形象,不过科学家一般认为角龙类的颈盾上的中空部分都覆盖了皮膜,皮膜表面有艳丽的纹饰用来种间识别和求偶。

侏罗纪世界中国的中国角龙形象[9]

3、泰坦巨龙

吃了朋友巧克力以后和哆啦A梦成为好朋友的泰坦巨龙和它的伙伴们

属名:泰坦巨龙属 Titanosaurus 源自希腊神话中的泰坦神

种名:印度-泰坦巨龙 Titanosaurus inducus 用以纪念发现地印度

化石发现年代地点:1828年发现于印度,1877年正式被描述命名[10]

生活年代:晚白垩世 中-晚马斯特里赫特期 距今约7200万年到6600万年[2]

体长:9-12米,体重:13吨[11]

古地理分布图[1-2]

印度-泰坦巨龙和圣胡安-阿拉摩龙复原图[3]

提到长脖子的蜥脚类恐龙,大家首先想到两个代表估计就是梁龙和腕龙了。梁龙是在BBC的著名纪录片“与恐龙同行”中的第二集“巨龙时代”里登场,讲述了主角小梁龙从孵化到长大的全过程。腕龙则是在侏罗纪公园系列电影中观众和主角们真正意义上看到的第一只活的恐龙。这两者都给大众们留下了深刻的印象,但是长脖子的蜥脚类恐龙绝不仅仅只有这两种。蜥脚类恐龙从三叠纪晚期恐龙诞生起就作为一个重要的分支不断演化,经历了无数的兴衰,直到那颗陨石降临不曾间断。它们这个类群的个头从小到大应有尽有,其中的大块头始终稳坐着全球最大的陆生脊椎动物的宝座。梁龙和腕龙仅仅是其中的一员,它们主要生活在侏罗纪中期到白垩纪早期,到了白垩纪真正开始占据主导地位的是一类叫做泰坦巨龙类的新兴蜥脚类恐龙,这里的泰坦巨龙就是最开始定义这一类恐龙的模式种。

不过虽然泰坦巨龙的名字是用希腊神话里的泰坦神命名的,但是与那些大个子同胞相比,泰坦巨龙自己就有些小了。其他一些最大的一些泰坦巨龙类能长到30米50多吨甚至近百吨。蜥脚类恐龙由于巨大的体形往往不能保存完整的骨架,科学家们得到的基本都是一些脊椎、骨盆、四肢的大骨等比较大块的化石的残片,然而那些增加辨识度的头骨之类的就非常脆弱基本很难保存下来。这就导致人们很难分清具体谁是谁,就像上面的复原图右侧的就是北美洲晚白垩世的蜥脚类代表物种圣胡安阿拉摩龙,它能长到20米16吨的水平[2],勉强能和电影中的大小对上,但是考虑到特暴龙和中国角龙都是亚洲的恐龙,电影里大家伙也可能是某种生活在亚洲的泰坦巨龙类恐龙。所以就简单得称呼这只巨龙为泰坦巨龙也没啥问题。

4、小啾和小咪

双胞胎恐龙小啾和小咪

在电影中大雄用时光包巾还原了一枚恐龙蛋,还从中孵出了一对龙凤胎的恐龙宝宝。大雄新的冒险故事也就此开始。不过这次的恐龙宝宝有点特别呢,身上是毛茸茸的,手臂上还有羽毛,尾巴上也有大大的羽毛,还会飞?!在二十年前,大家的普遍认知中恐龙还是一种冷血变温行动迟缓身披鳞片的爬行动物,即使有些科学家提出恐龙热血还有恐龙变鸟的假说也只能停留在假说层面。不过随着这二十年来各种古生物化石的发现,恐龙世界也变成了热血的,毛茸茸带有五彩斑斓的羽毛甚至还会飞的世界。下面我就简单梳理一下其中重要的发现也给小啾和小咪找找原型。

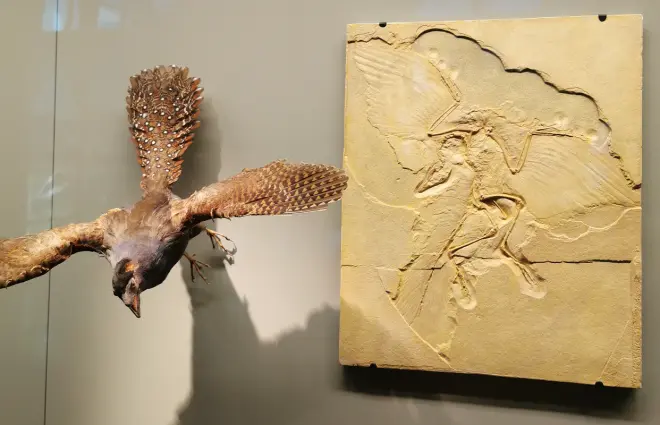

故事还要从1861年说起,那时正是达尔文发表“物种起源”两年后,一块来自德国索伦霍芬的奇怪化石引起了人们的注意。这是一片羽毛的印痕化石,当时人们发现的最早的鸟类化石也仅仅来自于始新世,而这块化石要早得多。科学家们意识到了事情的不同,很快仅仅依靠这一枚羽毛化石就命名了一种新的物种Archaeopteryx lithographica属名意思为古老的翅膀,也就是大名鼎鼎的始祖鸟[12],种名意思是印在石板上的。在这之后同样来自索伦霍芬的一块新的化石让事情变得更为复杂化。这块化石虽然没有头,但是有着鸟类的羽毛和长着恐龙一样的尾巴和前肢,可以说同时具有恐龙和鸟类的特征。当时达尔文的老对手,虽然命名了恐龙Dinosaur这个类群但是并不承认进化论的科学家欧文抢先一步得到了化石并发表论文鉴定说这仅仅是一种古鸟,和恐龙没啥关系。而随后达尔文的好友赫胥黎则根据之前的一系列观察提出一种假说,即鸟类的恐龙起源假说[13-14],并指出始祖鸟很可能就是有牙齿的。1877年,新的标本也就是第二件始祖鸟化石标本在德国被发现,也就是常说的柏林标本,这件标本完好得保存了带牙齿的头部,支持了赫胥黎的推论。而这件保存完好的化石也是现在绝大部分始祖鸟标本的复制品的来源。

始祖鸟的模式标本:伦敦标本的照片和欧文当年论文中的素描[15]

始祖鸟的柏林标本和复原[16]

不过即使发现了始祖鸟,在这之后的一个多世纪中鸟类的恐龙起源说仍然停滞不前,这其中的根本原因在于化石资料的缺失。人们并没有找到从恐龙到始祖鸟和从始祖鸟到现生鸟类之间的过渡物种。这种情况一直持续到另一块重要化石标本的出现,那就是1996年在我国辽宁西部发现的中华龙鸟Sinosauropteryx的化石[17-18]。在这块标本上科学家们发现了丝状的羽毛,说明了恐龙中也带有原始的羽毛的种类。中华龙鸟属于美颌龙科和鸟类所在的演化枝较远,这是第一次在恐龙的表皮上发现羽毛状的结构,由此证明了羽毛不再是鸟类的专利和独有的特征。从此就像打开了新世界的大门一般,在我国的辽西各式各样的带毛恐龙的化石纷纷被发现。

中华龙鸟化石标本,细节[18]与生态复原图[19]

中华龙鸟身上的毛只是原始的丝状不分叉的绒毛,而非始祖鸟和鸟类那样的不对称分叉的飞羽,根本起不到飞行的作用。它们的作用一般认为是保温与产生保护色。两年后也就是1998年另一件发现于辽西的化石显示有的恐龙身上身披更为复杂的羽毛,而不仅仅是丝状的绒毛。这就是尾羽龙Caudipteryx,尾羽龙不仅仅身披羽毛,手部也有翅膀状的羽毛,尾巴上也有大型的展示用的羽毛,这也是它名字的由来[20]。

尾羽龙的化石标本与复原图[3,20]

从手臂上的翅膀和尾部用来装饰的羽毛可以猜测小啾和小咪的原型很可能就是尾羽龙和它的近亲。不过很可惜尾羽龙并不会飞,首先它的翅膀太小,支撑不了飞行,另外也是最重要的是它的羽片是对称的。现生会飞鸟类的羽毛都是非对称的,而在陆地上生活的鸵鸟的羽毛则是对称的,非对称的羽毛就像飞机的机翼一样会产生空气动力效应,产生部分升力支撑飞行。所以说预告里小啾飞不起来反而是正常现象,小咪能飞起来反而是奇迹了。

2003年徐星老师对于小盗龙Microraptor翅膀的研究填补了恐龙翅膀的这一空白,小盗龙不仅仅具有非对称的飞羽,暗示它会在树林中滑翔。而且小盗龙不仅仅是前肢有翅膀,后肢也有翅膀[21]。说明早期恐龙或者鸟类都有可能经过一个四翼阶段以弥补双翼表面积不足的缺陷。虽然小盗龙所在的演化枝也和鸟类的演化枝较远,两者之间可以说是堂兄弟关系,但是这一研究表明了恐龙中不止鸟类一支演化出了飞行用的羽毛并在林间滑翔。小盗龙和后续发现的各种数栖带毛恐龙和鸟类之间是互相竞争的关系,在很长一段时间内都没有被鸟类从生态位上挤掉。

小盗龙的化石标本、非对称的羽毛与复原图[21-22]

现在我们知道了恐龙也会长出羽毛,甚至还会利用飞羽形成的翅膀帮助自己在林间滑翔,但是长久以来人类一直认为复原古生物的颜色是不可能的任务,所有的复原图都是艺术家通过对比现生动物的肤色加上自己的想象来给古生物上色的。但是通过保存极其完好的化石加上最先进的科学技术,科学家们找到了这种可能性,我们可以复原出恐龙的颜色!现生的鸟类羽毛的颜色是通过一种叫做黑素体的小结构来产生的,不同颜色对应的黑素体形状排列不一,而特异埋藏的化石可以保存其中的黑素体的形状和排布。通过电子显微镜科学家们可以观察到化石羽毛中黑素体的形状和排布,通过对比现生鸟类,就可以很有把握得复原古生物的颜色了[23-25]。

电子显微镜下的黑素体、中华龙鸟、近鸟龙和小盗龙真实颜色复原[19,23-25]

通过比对研究我们可以知道中华龙鸟的尾巴是棕白相间,可能会摆动起来求偶[19,23];近鸟龙Anchiornis的头上顶着鲜红的头冠身上披着黑白相间的羽毛在林间飞翔,斑驳的树影和它的身影难以分辨[24];小盗龙则一身漆黑,黑素体独特的排列结构使得它的羽毛还透着金属光泽,也就是俗称的五彩斑斓的黑色[25]。这里的近鸟龙还解决了之前化石的“时间悖论”,因为不论是中华龙鸟、尾羽龙还是小盗龙,他们生活的时代都是晚于始祖鸟的,而且和鸟类的亲缘关系也没有那么密切。所以说真正的鸟类祖先问题还是悬而未决,直到近鸟龙的发现。它比始祖鸟早1000万年,也是鸟类演化支系的一员,同时还具有四翼形态,可以说是完美的解决了“时间悖论”。不仅仅如此,恐龙很可能也和现在的鸟类一样雌雄拥有完全不同的颜色,一般来说雄性的会更艳丽一些。这也就能解释了小啾和小咪为什么会拥有不同的颜色的羽毛。

正是这一块块化石标本的发现拼凑出了从龙到鸟的整个演化路线图,鸟类的恐龙起源不再是一个猜想和假说而已经成为了进化论最重要的实证之一。随着研究的深入我们了解了恐龙的习性:知道它们也是温血的活跃的动物,身披羽毛和鳞片,颜色五彩斑斓,有的羽毛用来在林间滑翔有的仅仅用来装饰求偶和保暖。它们中的数个支系从数栖开始滑翔互相竞争,尝试了各种可能甚至包括皮膜。最终其中的一支脱颖而出从滑翔到达振翅,最终飞向了蓝天,为恐龙大家族的生态位开辟了一个全新的维度,他们就是鸟类。随着那颗陨石的降临,非鸟恐龙全军覆没,鸟类也损失惨重,仅仅只有三个火种延续了下来(古颚下纲、鸡雁小纲和新鸟类)。但是它们迅速辐射演化,现在这个世界上仍然生存着1万多种各式各样的鸟类。它们就是恐龙王朝最后也是最耀眼的余晖,它们有的翱翔天际有的深潜海底有的在草原上奔跑有的成为了鸡腿堡的原料,一直和我们生活在一起。

(未完待续)

参考文献:

[1] Christopher Scotese教授领导的Paleomap Project计划 [https://www.youtube.com/user/cScotese]

[2] The Princeton Field Guide to Dinosaurs, 2nd edition, GREGORY S. PAUL

[3] 艺术家cisiopurple的复原图 [https://www.deviantart.com/cisiopurple/gallery]

[4] Maleev (1955). "Giant carnivorous dinosaurs of Mongolia". Doklady Akademii Nauk SSSR. 104 (4): 634-637.

[5] Maleev (1955). "New carnivorous dinosaurs from the Upper Cretaceous of Mongolia". Doklady Akademii Nauk SSSR. 104 (5): 779-783.

[6] [https://www.dinosaur.pref.fukui.jp/] , [https://www.youtube.com/user/FukuiDinosaurs]

[7] Xu et al. (2010). "First ceratopsid dinosaur from China and its biogeographical implications". Chinese Science Bulletin. 55 (16): 1631-1635.

[8] 艺术家JULIUS画的角龙头像 [https://fineartamerica.com/profiles/csotonyi/]

[9] 侏罗纪世界官网[http://www.jurassicworld.com/intel/dinosaur/sinoceratops]

[10] Lydekker (1877). "Notices of new and other Vertebratas from Indian Tertiary and Secondary rocks. Records of the Geological Survey of India" 10(1): 30-43.

[11] Wilson and Upchurch (2003). "A revision of Titanosaurus Lydekker (Dinosauria Sauropoda), the first dinosaur genus with a “Gondwanan” distribution." Journal of Systematic Palaeontology, 1(3): 125-160.

[12] Meyer (1861). "Vogel-Federn und Palpipes priscus von Solenhofen"

[13] Huxley (1868). "On the animals which are most nearly intermediate between birds and reptiles". Geol. Mag. 5: 35765.; Annals & Magazine of Nat Hist 2, 66-75; Scientific Memoirs 3, 3-13.

[14] Huxley (1870). "Further Evidence of the Affinity between the Dinosaurian Reptiles and Birds". Quarterly Journal of the Geological Society. 26 (12): 12-31.

[15] Owen (1863). "On the Archaeopteryx of Von Meyer, with a description of the fossil remains of a long-tailed species from the lithographic stone of Solnhofen". Philosophical Transactions of the Royal Society. 153: 33-47.

[16] 本人摄于维也纳自然史博物馆

[17] Ji & Ji (1996). "On the diScovery of the earliest bird fossil in China (Sinosauropteryx gen. nov.) and the origin of birds". Chinese Geology. 10 (233): 30-33.

[18] Chen et al. (1998). "An exceptionally well-preserved theropod dinosaur from the Yixian Formation of China". Nature. 391 (8): 147-152.

[19] Smithwick et al. (2017). "Countershading and Stripes in the Theropod DinosaurSinosauropteryx Reveal Heterogeneous Habitats in the Early Cretaceous Jehol Biota". Current Biology. 27 (21): 33373343.e2.

[20] Ji et al. (1998). "Two feathered dinosaurs from northeastern China" . Nature. 393 (6687): 753761.

[21] Xu et al. (2003). "Four-winged dinosaurs from China". Nature. 421 (6921): 335340.

[22] [https://www.deviantart.com/fredthedinosaurman/art/Microraptor-gui-for-Wikipedia-708931028]

[23] Zhang et al. (2010). "Fossilized melanosomes and the colour of Cretaceous dinosaurs and birds". Nature. 463(7284): 10751078.

[24] Li et al. (2010). "Plumage color patterns of an extinct dinosaur". Science. 327 (5971): 13691372.

[25] Li et al. (2012). "Reconstruction of Microraptor and the Evolution of Iridescent Plumage". Science. 335 (6073): 12151219.

原文链接:https://ngabbs.com/read.php?tid=24554757