西安韦曲高望堆北朝墓发掘简报

西安韦曲高望堆北朝墓发掘简报

《文物》 2010年09期 西安市文物保护考古所

2009年10〜11月,西安市文物保护考古所配合中国煤炭地质总局一处基地建设清理了一座北朝墓葬(编号M1)。此墓葬地处西安市长安区韦曲高望堆村,位于西安国家航天民用产业基地飞天路东段,东西介于神舟三路和神舟四路之间(图一)。现将发掘情况简报如下。

一 墓葬形制

M1为长斜坡墓道带两个天井的双室土洞墓,坐北朝南,方向179。,由墓道、过洞、天井、甬道和墓室组成(图二)。限于条件,墓道和天井仅进行了局部清理。

墓道开口于地下0•6米,长斜坡状,平面呈长方形,开口略小,底部略大。水平长1。、南端宽L2、北端上口宽0.9、下宽约L14米。长斜坡向北延伸于甬道前,坡度为23°。过洞2个,均为拱形顶,长约1.2、宽约1.4、高约1.3米。天井2个,平面均呈长方形,南北约长5.2、上宽约1、下宽约L14米。墓道壁面修整得较平直。甬道为拱形顶,长13、宽1.08、高1.3、两壁各内收0.03米,下部向第二天井斜伸,壁面与水平面形成60°夹角。甬道大部分保存尚好。土洞墓室,分为前、后室。前室大部分坍塌,仅存底部壁面,平面呈方形,原应为穹隆顶,高度不详,南北长3.1、东西宽3.5、底部距墓道开口9 4、距地表10米。前室东、西两侧放置有30件(组)随葬器物,主要是陶俑、模型明器以及日用陶器。西北侧发现少量散乱的朽木痕迹,出土2枚锈蚀残断的铁棺钉。棺钉为铁帽钉,其一残长4、最大径13厘米;另一残长2、最大径1厘米(图三)。

后室平面大致呈长方形,长25、宽1.04〜1-16、底部高出前室约02米,顶部坍塌。从北壁观察,原应为坡度较小的拱顶,高度当在0.8米以上。后室未见棺木及人骨痕迹,也未见任何随葬器物。

M1在古代曾遭盗扰,在第二天井北部靠近甬道的地方有一盗洞,直径07米,直达天井底部,通过甬道,进入墓室。由于盗扰等因素,墓中葬具及骨架已腐朽无存,葬式不详。推测木棺原应置于后室’因扰动而被移至前室。

墓道、甬道和墓室的壁面皆平直。甬道和墓室绘有表现木构建筑的简单壁画,为直接在平整的壁面上薄施白灰,未设地仗层,朱绘地楸、立柱和额枋等,不见绘制其他纹饰。甬道南部外侧入口处残留有一圈朱绘痕迹,原应绘有一圈拱形顶的边框。甬道以及前后室壁面紧贴地面处皆朱绘地楸。甬道南壁朱绘立柱,北壁已坍塌,原绘立柱不存。前室坍塌严重,仅存底部,除地楸外,四角皆绘有立柱,东西两壁壁面中间各绘两个立柱,将两壁面各自均分为三部分。后室东西两壁坍塌严重,北壁绘有地袱、立柱和额枋,不见斗棋。立柱宽约0.7、高约0.7米。

二 随葬器物

(一)出土位置

因盗扰、坍塌和淤土等原因,随葬器物出土位置有所变动,但许多尚可看出原来摆放的大致位置。除1件陶狗(M1:1)因盗扰出土于甬道内,其余皆出土于前室东、西两侧(图四)。

骑马鼓吹仪仗俑共31件,主要位于前室东、西两侧的南部和中部,个别位于北部。东侧共有12件,南部的8件排列较整齐,明显分为两排,头向多朝东;中部的俑位置多已散乱,但仍有几件头向朝东。西侧共有9件,主要位于南部和中部,北部发现1件,位置已显散乱,似可分为三排,头向多朝东或朝西,原来似应朝东。

甲骑具装俑共1。件,在前室东、西两侧都有发现,多见于中部,位于骑马鼓吹仪仗俑的北侧,南部和北部亦有少量发现。在东、西两侧靠近前室中部处,各发现有1件马头朝南、仍保持站立姿态的甲骑具装俑,其余头向多已扰动,原似朝南而立。

表现出行仪仗的男立俑在前室东西两侧都有分布。东侧较散乱,南部的尚可看出位于骑俑的西侧,原似面向东;中部偏南的混杂于骑俑之间,朝向难辨;在中部偏北的甲骑具装俑身边,有几件面似朝南的立俑。西侧的男立俑主要位于骑俑之西,因墓室坍塌,多头部朝东,正面向下,仆倒于地,靠近西壁尚有2件仍作面东站立状。

陶鞍马1件,位于前室东侧北部,在甲骑具装俑之北,头朝东。

女立俑5件,在前室东西两侧都有发现,大部分与男立俑的界限不明显。有1件(M1:39)位置靠近前室东侧中部的陶仓。

陶狗2件,1件因盗扰发现于甬道,1件发现于前室东侧中部,与出行仪仗俑混置。在前室东北靠近墓壁的地方分布着仓厨模型、碓房劳作俑以及日用器物。贴近东壁,从南向北分布的器物为陶仓1件、陶罐1件、陶仓1件、陶壶1件、陶磨1件、碓房操作女俑1组、陶灶1件,大致排列成一线。在前室西北靠近墓壁处放置有2件陶壶。

(二)随葬器物

M1共出土器物13。件(组),可分为陶俑、模型明器和日用器物,质地皆为泥质灰陶,火候较高。陶俑制作较精细,彩绘保存较好。一般先施白衣,然后在其上施红、黑等色。红色又可分为粉红、土红、赭红、暗红、朱红等。

1.人物俑 15件(组)。可分为男女立

俑、骑马男俑、仓厨操作女俑3种。

(1)男女立俑72件。可分为男立俑和女立俑2种。皆为半模制作,实心,背扁平。为了让立俑站稳,大部分在俑背面下部另外堆贴黏土,加大底座,个别附加底座在烧制以前已完全脱落;少数立俑背面下部不为外堆贴黏土,底部可见戳仃小圆孔,原应插有他物以保持站立姿势,

男立俑67件。可分为风帽俑、笼冠俑、小冠俑、兜驚俑、胡俑5种类型

风帽俑19件根据风帽形制、戴帽方式的差异.可分为2型

A瑕10件,体量相若,系使用同•模具制成,施色略异头戴浑圆的挣•风帽.帽裙长垂肩匕身披窄袖衣,衣长过膝,内穿圆领左衽衫,腰系軍带,下疗大口缚袴,系尖外露,长方脸,身瓶健灶双手屈「腹侧,上各有一插孔.県应持物背面皆施暗红色.土血彩绘有异梅本M1:34,头戴土红色风帽,红影脱落严重身披白色窄袖衣,内穿间色条纹衫,朱红地,红褐色长条纹,衣缘施白色模印革带,红褐色,上绘白色带扣及圆孔,带尾斜垂'白色缚袴,两红色缚带下聆履尖施白色。高21.4厘米(图fi).标本M1:106,头戴喑红色风帽,身披土红色窄袖衣,内着白色圆领衣,衣缘施暗红色.局部LL脱落不淸白色大口缚袴,施色已斑驳,朱红色缚带高21.4厘米

B型9件。体量相若,彩绘略异。风帽帽裙上卷,挽于头顶左侧,形似缩髻。身着厚领右衽大袖褶衣,中着交领衫,内衬圆领衫,下着大口缚袴,履尖外露。面相圆润.双手拱于身前,两侧各有一插孔,原应持物。标本M1∶11.头戴白色风帽,身着朱红褶衣,褶缘施白色,交领衫施土红色,内衬圆领衫施白色,朱红领缘,大口袴和履尖施白色。脑后部施白色,背而头部以下施暗红色。高 19.4厘米(图六)标本MI∶16.头戴黑色风帽.帽里露暗红色.脑后施黑色. 其余彩绘同MI∶11.高19.5厘米。

笼冠倾19件体量相若,彩给相同 头就高大的笼冠,冠顶圆弧状.冠耳长垂。身着土红色交领左衽大袖袍,长垂及地,履尖外露,朱红色领缘,饰朱红色间色长条,腰束白色博带。长方脸,面相清瘦,腹前突。双手贴身下垂,置于腹侧,手隐袖内,手上方皆有插孔。其中双手各有一插孔的14件,仅右手有一插孔的5件 笼冠大部分施黑色;个别呈灰白色,上或墨绘出纱冠内扎缚的巾帧 面部及前胸施粉红色,墨画眉眼,施朱唇其中3件(M1∶25、MII∶37、M1∶129)唇上残存墨绘八字胡.其余皆不见胡须。背面有的通体施暗红色,有的脑后施黑色或灰白色,以下施暗红色。原后背底部皆另粘接有底座,其中4件所附底座因粘接不牢而脱落。标本M1:37,笼冠呈灰白色,头上墨绘小冠,唇上墨绘八字胡。脑后施灰白色,背面头部以下施暗红色。高24.5厘米(图七)。标本M1:25,黑色笼冠,唇上残存墨绘八字胡,背面通体施暗红色。通高24厘米。

小冠俑18件。根据冠形制的差异,可分I为2型。

A型14件。冠上中部带一道梁,梁下横穿一孔,冠顶呈圆弧状。根据衣着等差异,可分为2个亚型。

Aa型9件。体量相若,彩绘相同。头戴黑色小冠,冠梁下横穿施白色。身着大袖褶衣,土红地,间以朱红色长条纹,白色袖缘,朱红色下缘,外罩白色明光铠,外缘及肩上系带施朱红色,胸前有两椭圆形朱红色护胸。腰系白色博带,下着白色大口袴,履尖外露。长方脸,身躯健壮。双手屈于腹侧,隐于袖内,上各有一插孔,原应持物。底座下皆戳有一圆孔,背面不附底座。背面有的通体施暗红色,有的仅头部施黑色或白衣,头部以下施暗红色。标本M1:22,彩绘保存较好,脑后施黑色,头部以下施暗红色。高18.4厘米(图八)。

Ab型5件。体量相若,彩绘相同。头戴黑色小冠,冠梁下横穿施白色。身着交领朱红色大袖左衽褶衣,白色领缘、袖缘,腰束白色博带,下着白色大口缚袴,履尖外露。长脸,面相清瘦,身形瘦高。双手屈于腹前,上各有一小孔,原应持物。背面有的脑后施白衣,有的不施,头部以下皆施暗红色。标本M1:89,面部及前胸施粉红色,绘出白色眼仁及朱唇。朱红色褶衣,白色领缘、袖缘,白色袴,履尖白色。背面脑后不施色,头部以下施暗红色。高19.8厘米(图九)。

B型4件。体量相若,彩绘相同。头戴黑色方形小冠,顶低平。身着白色交领大袖左衽褶衣,红色衣缘,内着圆领衫。腰束白色带。下着白色大口缚袴,履尖外露。方脸盘,面容和悦,身形匀称。双手拱于胸前,中有小孔,原应持物。背面有的通体施暗红色,有的脑后施白衣,头以下施暗红色。标本M1:46,彩绘褪色或脱落,尚可分辨。背面通体施暗红色。高18.3厘米(图一O)

兜套俑9件。体量相若,施色有异。头戴平顶兜鑿,顶平面呈三角形,两翼下斜,护耳长垂。身着明光铠,胸前饰两近椭圆形的圆护,肩披膊,下着大口袴,挽缚膝下,小腿裸露,上可见缚带。脚部模糊不清。武士形象,四方脸,怒目圆睁,张口露齿,形象凶悍。一手执盾胸前,一手握于腹前,手中有一插孔,原应持物。双脚叉开站立。盾略呈长方形,中起脊。一件俑头部缺失,从型式、体量等特征判断亦应属于此型。根据左右手执盾的差异,可分为2个亚型。

Aa型4件。体量相若,彩绘相同。左手执盾,右手拳眼有一插孔。标本M1:32,兜鑿上部直接在灰陶上绘朱红色甲片,两翼以下为暗红地,上绘白色甲片。面施红褐色彩,绘出朱唇和白色牙齿。明光铠施白色,前胸及其胸护勾画白边,披膊绘朱红色甲片,白色大口袴,绑白色缚带。盾牌施白色。右臂、小腿施粉红色,整个背面施暗红色。高18厘米(图一一)。缺失头部的标本M1:14亦可归入此型。

Ab型5件。体量相若,彩绘相同。右手执盾,左手拳眼有一插孔。标本M1:110,头戴白色兜龍,上绘朱红色甲片。面施红褐色彩,绘出朱唇和白色牙齿。明光铠施暗红色,腰带亦为红色,胸护施白色。白色披膊,上绘朱红色甲片。暗红色大口袴,膝下缚带。盾牌施白色。手臂施粉红色,小腿施白色。整个背面施暗红色。高18.5厘米(图一二)。

胡俑2件。体最相若,施色有异。M1:43,黑色披发垂肩,高鼻深目,张口,表情生动。身着白色圆领左衽窄袖袍,朱红色衣缘。下着白色大口袴,足蹬圆头靴腰系革带,左侧卜垂驚囊。双手拱于身前,手中有一插孔,原应持物脑后施白衣,背面头部以下施暗红色高18厘米(图一三)0MI:48与M1:43形制大致相同(图一四)。

女立俑5件(其中两件头部缺失)。完整者皆为双高髻,根据发型的差异以及体M的大小,可分为2个亚型。

Aa型2件。体量相若,彩绘相同。头顶两侧各梳一横长方形的黑色高髻,面形方圆,高背面头部以下通体施暗红色,裙下摆露出白衣。高22.2厘米(图一五)。

Ab型3件,头部缺失的2件推测亦属于此型。体量相若,施色有异。标本M1:39,保存完整,头顶梳相连的黑色并列高髻,两鬓各画一缙长垂黑发。身着红色交领袒胸右衽大袖衫,白色衣缘,下着白色髙腰员地长裙,履尖外露腰束白色博带,长带下垂。体址较小,面相清秀,亭亭玉立。双手拱于身前,手隐柚内。手部有插孔,原持物11腐朽不存.脑后施黑色,背面头部以下施暗红色。高15.2厘米(图一六)。

(2)骑马俑41件.骑者皆为男性,根据衣着及从事活动的差异,可分为骑马鼓吹仪仗俑和甲骑具装俑2种二者的制作方法稍异骑马鼓吹仪仗俑为骑者上半身、马头、马身及骑者下半身、马尾、马腿5部分分别制作,然后黏合为一体。其中骑者上半身为半模制作,背部扁平;马头为左右合模制作;马身和骑者下半身-起模制;四条马腿分别半模制作,内夹铁芯;马尾为捏制而成。甲骑具装俑分骑者上半身、马头、马身及骑者下半身、马腿4部分分别制作,除马的短缚尾与马身为一模合制,其余制作工艺相同。

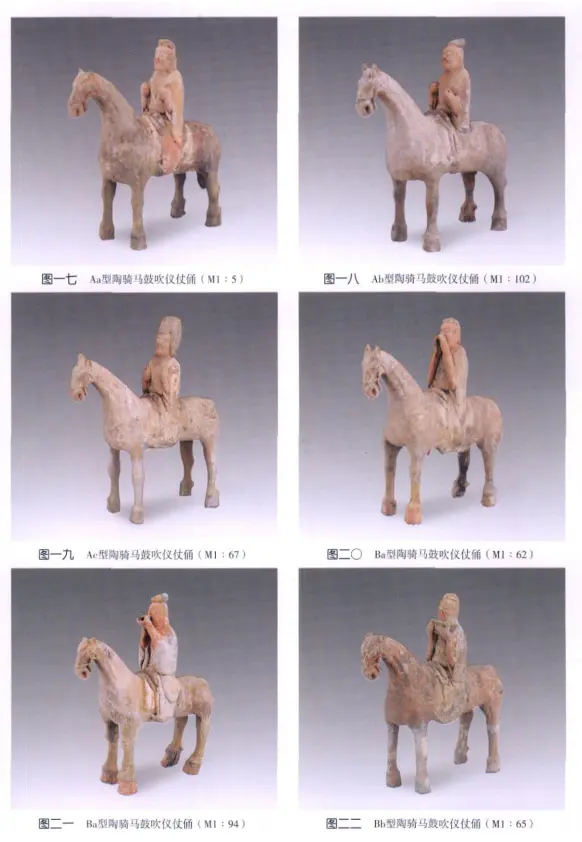

骑马鼓吹仪仗俑31件。马皆身施鞍静,双耳上竖,头微低,尾中长,作四蹄直立状。马身络头为模制,有的还在络头上另施彩,马身尚残存有彩绘鞘带'鞍鞘施彩,黑色鞍桥,有的鞍桥E有白色圆钉形装饰根据骑者•姿态的差异以及所执乐器的不同,可分为2型。

A型15件。人物端坐马上,双手屈举胸前或胸腹间,两手各有一小孔。其中12件马身上另有一小孔,可作插鼓之用。除1件骑俑头部缺失,其余14件根据骑者冠帽的差异,可分为风帽、小冠和笼冠3个亚型。

Aa型10件。头戴风帽,帽顶漫圆。帽裙上卷,有的挽于头顶左侧或右侧。标本M1:5,帽裙上卷右挽,向头顶右侧外伸(伸出部分为修复)。身着橘红色交领大袖左衽褶衣,下着暗红色大口袴,脚踩马镜。双手握举胸前。手中戳有小孔,原持物不存。马身彩绘脱落严重,呈灰黑色,络头和鞘带上施朱红色。鞍鞘左下侧戳有一小孔,原插物已不存。鞍桥施黑色,上有白色圆钉形装饰,詳为白地。长21、通高21.8厘米(图一七)。

Ab型3件。头戴小冠,有的冠上可见一梁。身着交领大袖左衽褶衣,下着大口袴,双手屈举胸腹两侧,手中戳有小孔,原持物不见。马身无插孔。标本M1:102,小冠上有一梁,身着橘红色褶衣,白色衣缘,下着白色大口袴。双手屈举胸腹两侧,右手稍高,左手稍低。马原施暗红色,除蹄部外,仅存白衣。黑色鞍桥,上有白色圆钉饰,红边白情。长19.5、通高21.6厘米(图一八)。

Ac型1件(M1:67)。头戴黑色笼冠,平顶,帽耳长垂。身着暗红色交领大袖左衽褶衣,白色衣缘,内着圆领衣,下着大口袴,脚蹬黑履。长方脸,双手握举胸前,手中有小孔,持物不存。马身彩绘脱落严重,原施红彩,现大多仅存白衣,隐约可见绘有鞘带。鞍前马身上有一小孔。鞍施黑色,上装饰有白色圆钉。白韓红边。长21、通高23.4厘米(图一九)。

B型16件。除一件头部缺失,其余皆头戴风帽,帽裙上卷,挽于头顶左侧或右侧。皆身躯直挺,端坐马上,作吹奏状,姿势不尽相同,个别乐器尚存。根据姿势的差异,可分为4个亚型。

Ba型13件。皆身着白色交领大袖褶衣,下着白袴,脚踩马镣,双手举于嘴前,嘴部有圆孔,乐器缺失,似持角吹奏。其中10件双手合成圆筒状;2件左手举于嘴上,右手举于嘴侧;1件右手手掌朝下,左手手掌朝上,作握举乐器状。马身原应施红色,现大部分斑驳脱落或仅余白衣。标本M1:62,帽裙挽于头顶右侧。帽上残存黑色,帽里为红色,面部、颈部及手臂施粉红色。鞍桥施黑色,白轉红边。长20、通高21.5厘米(图二O)。标本M1:103,帽裙挽于头顶右侧。帽上残存红彩和白衣,面部、颈部、双手及手臂施粉红彩。鞍桥黑色,鞭施白色。马身隐约可见鞘带,原应为红色,现呈褐色。长21.7、通高21.5厘米(图二四)。标本M1:94,作握举乐器吹奏状。帽裙挽于头顶左侧。风帽残留红色,面部、颈部以及手臂施粉红色。鞍桥施黑色,情施红色。模印的络头上也施有红彩。长21、通高24厘米(图二一)。

Bb型1件(M1:65)o双手上举于面前,持排箫作预备吹奏状。帽裙挽于头顶右侧。帽上残存白衣,帽里施红色,墨画眉眼,朱唇,土红色排箫。身着白色交领左衽大袖褶衣,下着白袴,脚踩马镣,端坐红色马上。鞍桥施黑色,蹉施白色。长20.2、通高22厘米(图二二)。

Bc型1件(M1:38)。右手屈于腹前侧,左手举于嘴上,作吹奏状,手中不见乐器,也不见所握乐器痕迹。帽裙挽于头顶右侧。面部、颈部及手臂施粉红色,眼睛残存白色。身着白色交领大袖褶衣,下着白袴,脚踩马僚,端坐于红色马上。鞍桥施黑色,情施白色。长22、通高21厘米(图二三)。

Bd型1件(M1:83),头部缺失,马腿残断。双手握持于头左侧,作持乐器吹奏状,原似持横笛,乐器已缺失。身着白色交领左衽大袖褶衣,下着白袴,脚踩马镣。端坐于白色马上。长21、残高13厘米。

甲骑具装俑10件。形制、制作方式相同,彩绘有所差异。骑者皆头戴兜螯,上模印甲札并朱绘甲片,顶缨后翘。身披窄袖大衣,内着铠甲,模印密集成排的甲札。下着大口袴。神情威严,目视前方,双手握举腹前,端坐马上。右手手心有一插孔,原持物已不存。马微低首,通体施具装铠,模印络头,短缚尾。马为先施白衣,然后在其上朱绘具装铠,通体朱绘成排甲片,尻上留有一圆形插孔,插孔周围模印有花瓣纹,原为安插马具装铠的“寄生”所用。马背施鞍,鞍桥施黑色。标本M1:61,骑者身披黑色大衣,铠甲施白色,上朱绘甲片,下着暗红色大口袴。长23.5、通高24厘米(图二五)。标本M1:66,骑者身披白色大衣,铠甲施朱红色,下着暗红色大口袴。长24、通高25厘米(图二六)。

(3)仓厨操作女俑2件(组)。

碓房劳作女俑1组(M1:55)。由碓房模型、碓、双人踏碓女俑和跪姿扫碓女俑四部分组成。双人踏碓女俑背部扁平,为半模制作,后背与碓房墙壁贴塑为一体。跪姿扫碓女俑为半模和捏塑结合制成,其脑后扁平,保留了半模制作的痕迹;衣衫略显凹凸不平,后背浑圆,系捏塑而成。扫碓女俑与碓为分体制作,因放置碓上烧制,在碓上留有痕迹。

两踏碓女俑皆着交领袒胸左衽大袖衫,眉目清秀,面带笑容。发髻、眉目施黑色,面部及前胸施粉红色,嘴唇、领缘施红色,衣衫残存白色。二人背靠碓房墙壁并立,一脚立于地面,另一脚同时抬起,表现踏碓劳作场景。右侧女子头梳高髻,下束宽带,右手下垂,左手搭于膝上,左脚半抬,倚于左侧女子身前。左侧女子头梳并列的双高髻,嘴微张,左手搭于大腿上,右脚半抬,拥于右侧女子身后。右侧女子高13.4、左侧女子高12.6厘米。

扫碓女俑头顶梳高髻,下束宽带,身着交领宽袖衫,左手抚膝,右手握一短把答帚,跪于陶碓底板上臼窝左侧,作清扫状。发髻、眉眼涂黑色,唇、领缘涂红色,其余部分仅存白衣。高10厘米。

在踏碓俑两侧各装一支架,一端安于墙壁上,一端安于底板上,内侧有两圆孔,与碓杆上的圆孔贯通使用。碓杆为长条形,前端尖形,其下安有一尖锥状的杵,与底板上的圆臼相配。碓房墙壁和底板皆作圆拱形,周边饰赭红色边框,墙内壁两侧各朱绘一直根窗,外壁中央绘一直极窗。碓底板长25、宽17.5、厚0.9、碓壁高(含底板)12厘米。碓杆长15.5、宽。.9-2.1.厚1厘米。支架高7.7、内间距4厘米。通高15厘米(依踏碓女子计)(图二七)。

跪姿女俑1件(M1:128)0头部缺失,身着交领大袖衫,左臂下垂,右臂屈于体侧,手前伸,已残缺,作左腿单腿跪地,右腿半支状。领缘、裙带涂红色,其余部分存白衣。制作工艺同跪姿扫碓女俑。残高5.5厘米。

2.家畜家禽共5件。可分为鞍马、狗、鸡3种。

鞍马1件(M1:56)0竖耳,微低首,背施鞍輔,长尾下垂,作站立状。通体施白衣,彩绘脱落严重。头部模印络头,鞍桥施黑色,鞍格后可见墨画鞘带。鞘饰暗红色宽缘。长23.5、通高24厘米(图二八)。

狗2件。形制大致相同,昂首,有耳,前蹄支地作蹲坐状,身躯略前倾,长尾贴背上翘。捏塑而成。唯尾部盘曲方向不同,彩绘各异项1:1,长尾向左侧盘曲。通体先施白衣,后施暗红色。高12.5厘米(图二九)OM1:28,长尾向右侧盘曲。通体施白衣,颈上系带,颈、背脊和尾上皆残存墨线。高12.7厘米。

鸡2件。皆作伏卧状,腹下戳有一小孔。捏塑而成。M1:125,高冠,昂首翘尾,体形稍大,应为公鸡。鸡冠、头部残损。冠、身施红彩,残存白衣。残长7、通高5.8厘米(图三O:左)。M1:126,昂首翘尾,头尾皆残,体形稍小,或为母鸡。残长5.3、残高3.4厘米(图三O:右)。

3.模型明器6件(组)。可分为仓、磨、灶、鼓、丝束几种。

仓2件。皆为囤顶,平面为长方形。通体先施白衣,再朱绘建筑构件。M1:35,屋顶四角微翘。檐下朱绘椽標,四角朱绘立柱、插棋,山墙朱绘人字棋、额植。檐墙上绘檐標——前檐中间开一镂空的长方形窗,朱绘边框,两侧各朱绘一直极窗;后檐朱绘两直极窗。山墙上各朱绘一直极窗。底长14.1、宽8.4;顶长18、宽11.1;通高12厘米(图三二:4)OM1:51,檐下朱绘椽標,檐墙皆绘额植,上各有3个人字棋。四角绘立柱,檐墙中部皆有一立柱。前檐墙左侧镂空开一长方形窗,朱绘边框,右侧绘一直根窗。后檐墙两侧各绘一直极窗。山墙两侧额紡上各绘一人字棋,下绘一直根窗。底长10.5、宽6;顶长13.8、宽8.4;通高10.5厘米(图三二:1)。

磨1件(M1:54)。圆盘形,由上下两扇组成,下带圆座。磨盘侧面有戳划纹一周,表示上下磨扇之间的磨齿。上扇磨面中央有圆口,中起一脊,两侧各有一圆孔;周边低平,边缘之上戳有两小孔。下扇与上扇之底大小相同。底座上大下小,侧面朱绘纹饰,上下缘各朱绘一周,之间满绘竖条纹。上扇外口径4.8、磨径8.1;底座上径12.3、下径9;通高7.5厘米(图三二:6)。

灶1件(M1:57)0灶身呈长方形,前有一中间高、两边低的阶梯形火墙,中开方形火门,后面有一镂空圆孔为烟囱。灶台中央有一圆形火眼,上放置一釜与甑连体的灶具,釜平底,矮鼓腹,小口,上有一大口外敞的甑,算面隆起,上带18个小孔。灶下接长方形底板,前圆后方,在灶体下有椭圆形镂空。灶台、火墙、火门、烟囱以及底板的边框皆朱绘。灶台长14.4、宽11.7、高7.8厘米;通长25.5、宽17.1、高13.2厘米(图三二:2)。

鼓1组9件(M1:9)。皆为圆饼形,侧面戳有一圆孔。表面施暗红色。为骑马鼓吹仪仗俑所敲击的鼓,已与骑马俑分离。径约6、厚约1厘米(图三一)。

丝束1件(M1:130)o由两股组成,拧作麻花状。表面施白衣,上尚存朱红色。长14.5、径2.5厘米。

4,日用陶器4件。

壶3件。形制、大小略同,浅盘口,双唇,束颈略长,圆肩,鼓腹,平底微内凹。标本M1:59,口径7.5、腹径10.5、底径5、高15.3厘米(图三二:5)。

罐1件(M1:119)。口及上腹残缺,鼓腹,下腹有一穿孔,平底内凹。残腹径21、残高12.3厘米(图三二:3)。

三结语

(一)墓葬年代

西安市长安区韦曲北原塔坡村东曾发掘过两座北魏墓葬,M4墓主是韦辉和,M5墓主是韦乾,埋葬时间同为永熙三年(534年)正月二十六日在咸阳市渭城区窑店乡胡家沟发现有西魏大统十年(544年)侯义墓⑵。此次清理的这座墓葬未发现墓志,没有明确纪年,但参照西安地区上述北朝墓葬的出土器物,大致可判定为西魏初年。

此次发掘的这座北朝墓出土的B型风帽俑、Aa型小冠俑、Ab型小冠俑、兜鑿俑、Ab型女立俑、双人踏碓女俑、鞍马俑等在韦辉和、韦乾墓中都能找到相同或相近的造型。胡俑虽为披发,但与韦辉和墓中B型风帽俑的着装和姿势十分接近,皆为身着圆领左衽窄袖袍,双手拱持胸前,腰系擊囊。这座北朝墓出土的A型风帽俑、兜鑿俑、胡俑、鞍马俑等在侯义墓中也能找到相同或相近的造型,女俑的双高髻在侯义墓中也有相近造型。

西安地区北朝陶俑在发展过程中,体量逐渐由大变小。在陶俑的体量方面,本次出土陶俑的尺寸与上述两座北魏末年墓葬出土的大致相同,而较西魏侯义墓及以后的西魏、北周陶俑稍大。在制作工艺方面,立俑大多在背面底部另外粘接了底座,这种工艺在北魏末年十分少见,在西魏后期和北周广泛流行。仅有部分陶俑背面底部不另外粘接底座,只在底部戳有一个小圆孔,而这种做法在上述两座北魏末年的墓葬中十分普遍。

甲骑具装俑与韦乾墓出土的同类俑相比,马尻上皆有圆孔,周边模印的花纹与韦乾墓出土的十分相似。骑者所戴的兜鑿顶缨后翘,又与侯义墓出土的相同。在制作工艺方面,四条马腿分别半模制作,与马身粘接为一体,这种工艺与侯义墓出土的马相同,常见于西魏以后墓葬中;而韦乾墓出土的甲骑具装俑将马的前腿和后腿分别并联,上呈拱形,下带薄底板,这是北魏晚期常见的作法。

综合陶俑的形制、体量、工艺以及其他因素,初步判定本次发掘的北朝墓时代应为西魏初年,时间较韦辉和、韦乾墓稍晚,而明显较侯义墓为早,大致介于大统元年至大统六年(535-540年)之间。

(二)关于墓主身份

该墓虽未出土墓志,但随葬陶俑的数量、表现的出行仪仗内容、特别是鼓吹仪仗俑的规模等,为判断墓主身份提供了一定的线索。

这座北朝墓出土了31件骑马鼓吹仪仗俑,是目前北朝墓出土最多的一例。其分别放置于前室的东西两侧,其中东侧12件,西侧19件。虽然或因盗扰致使排列有些散乱、数量可能不够完全,但仍可看岀两部分中间隔开一段距离,似表现了史书中记载的前部鼓吹和后部鼓吹。

长安韦曲北原这一区域历年来清理出土了一些北朝纪年墓葬,可以确认的墓主大都属于韦氏家族。本次发掘的这座北朝墓,也位于韦曲北原,东北距新近发现的西魏太子太傅长孙俊墓约100余米,而与已知的几座北朝时期的韦氏家族墓葬相距数公里以上,推测墓主有可能属于长孙家族。虽然从墓葬总体规模和随葬器物来看,该墓只能算作普通中型墓。但是从墓中出土大量反映官员岀行仪仗的陶俑来看,墓主可能为品官。

发掘:张全民 郭永淇 赵俊英 李明亮 文保

修复:李书镇 赵凤燕 刘小勇 姚卫群

摄影:王磊 张全民

绘图:呼安林 赵俊英

执笔: 张全民 郭永淇