印度光辉战斗机孕育诞生发展简史(一)

光辉战斗机当前的状态

印度国产轻型战斗机(Light Combat Aircraft,LCA)第一架架验证机首飞距今整整21年。

时至今日,光辉战斗机已经开始装备印度空军两个飞行中队,部署在Sulur, near Coimbatore(每个中队编制20架飞机,其中16架单座,4架双座教练机。这40架为乞丐版的Mark 1,其中20架具备初步作战能力(IOC),20架具备完全作战能力(FOC)),还有4个中队(83架 Mark 1A)的装备计划正在实施中。目前24架教练机尚未投产,因为不知道什么原因,设计还没有定型,所以生产没法搞。

Tejas MK1在2019年通过了印度军事航空适航认证中心(Centre for Military Airworthiness and Certification (CEMILAC).)的全面作战能力(Final Operational Capability (FOC))认证,,有了这个证印度空军才能名正言顺地接收使用飞机。但是它混到两证(FOC certificate and Release to Service Document (RSD))也是有猫腻的。

当时认证单位对照印度空军多年前发布的空军参谋部技术要求检查,发现Tejas MK 1有25项指标没有达标。但是在各方压力下,被迫发了证。只是要求研制单位立即整改,不得回避。研制单位表态一定整改到位。

经过几年整改,光辉一型有12项不及格项目已经整改到位。其中最有意义的是Tejas MK1具备了空中加油能力。前不久在瓜廖尔(Gwalior)空军基地,印度空军组织了IL-78加油机对光辉,苏-30MKI对光辉战斗机的伙伴加油试验,先干(对接上不受油)后湿,两种试验均获成功。这个能力对光辉战斗机特别有意义,因为靠内油它最多只能飞59分钟,实际上飞行员只敢玩40分钟。还有一个项目就是油量水平的监控整合到integrated Environmental Control and Fuel Management system中,数据显示在多功能显示屏上,可减轻飞行员的心理负担。还有一项达标的是23毫米Gasha机炮的实弹射击,这个炮早就装上飞机一直没人敢打。终于下定决心在Nashik分部,HAL厂方壮着胆子安排把butt firing trials和空中射击试验都打了,没出事,这玩意就算蒙及格了。另外一项很有希望搞成的是把印度国产的Astra空对空导弹和法国塞峰的高度敏捷模块化增程空对地弹药(Highly Agile Modular Munition Extended Range air-to-ground bomb)整合到Tejas MK1的作战系统中去,HAL负责机电部分的整合。DRDO负责修改软件和武器的算法。

还有个项目一直没搞定就是飞机疲劳试验,以前不知道光辉的机体寿命多长,反正出厂先标个500小时是国际惯例。据说需要花了9年才能完成疲劳试验确定光辉机体设计寿命3000小时。

剩下的13项缺陷除此之外都不好搞,比如飞机超重,设计要求5.5吨,实际6.5吨。推力不足飞机飞不出设计最大速度。雷达性能一般不是理想的有源相控阵雷达,内油量没达设计指标,油箱和座舱防护地面火力攻击能力不足。没有安装主动电子干扰机,因为机体空间不足塞不进去。雷达告警接收器和曳光弹箔条弹发射器的性能令人怀疑,聊胜于无。这13个问题都是老大难,积重难返。就像这只落入印度水井中绝望的豹子,靠自己是没办法解脱的。研制单位干脆耍无赖,放下一句漂亮话,这些没有达标的技术要求将在Tejas Mk 1A身上全部梦想成真。

2021年11月15日,印度空军副参谋长Narmdeshwar Tiwari中将宣布一个重大消息,印度空军正式接受了对LCA Mark 2设计方案全面评审结果。这意味着设计正式完成,下一步就该轮到,印度斯坦航空有限公司为制造LCA Mark 2原型机出图纸了( to start releasing drawings for fabricating the Mark 2's first prototype.)。

当前印度战斗机研制的进展如下:

1.从乞丐版的Mark-1,逐步演变的完整版的Mark 1A,最终成为高级先进版的Mark 2。亮点是Mark 2将采用一台General Electric F-414 engine。Mark 1A比起Mark 1,换装了有源相控阵雷达,全套电子战系统,包括a jammer, the Combined Interrogator and Transponder -- an IFF plus system -- and a digital map generator。这个数字地图生成器是印度斯坦航空有限公司(HAL's MCSR&DC (Mission and Combat Systems R&D Centre))研制的。另外还把以前为美洲虎(Jaguar)战斗机升级配套用的,从英国MBDA UK进口的近程空空导弹ASRAAM(Advanced Short Range Air-to-Air Missil),也移植整合到Mark 1A上。印度空军打算让一架光辉带两枚。Mark 1A还对座舱地板重新设计,让地板可以放下一双10号(英国码)的鞋,这样95%的阿三飞行员都满意了。为了进行Mark 1A升级改装试飞,印度空军给研制单位调拨了一架编号是SP-25 (series production aircraft number 25)的Mark1战斗机。试飞计划在2023年底完成。Mark 1A计划2024年2月交付,在此之前,印度斯坦航空公司继续生产交付Mark 1。目前光辉战斗机Mark 1总共飞行超过5000架次,从没有发生坠机事故,安全性口碑极好。

2.同步开发满足印度海军航母起降的双发舰载机(Twin-Engine Deck Based Fighter,TEDBF)有人说这就是LCA Navy Mark 2;它将采用两台General Electric F-414 engine。

3.设计开发第五代先进中型战斗机(Advanced Medium Combat Aircraft,AMCA);经过八年设计工作,完成飞机气动外形的设计,正在制作一个全尺寸模型,以进行雷达截面积(radar cross section)的测量试验。内部系统布置也安排好了。阿三说这是一种25吨级的隐身战斗机。如果是不带外挂的全隐身模式,飞机全重就只有20吨,内置带弹1吨半。外挂可带弹5吨。内油6.5吨。作战半径1000千米左右。新飞机将安装两台98千牛的美国通用电器发动机General Electric F-414 engines 。在印度气候条件下实际出力90千牛。(Each F-414 engine generates a maximum thrust of 98 KiloNewtons (KN), and in Indian climatic conditions that effectively reduces to 90 KN)。阿三认为这两台发动机推力不足,超音速巡航需要推力220 KN (in Indian conditions)。阿三还在求购发动机。下一步就要进入详细设计,通过设计评审就可以开工制造原型机,然后试飞。首次试飞时间节点定在2024-25年。原型机计划生产5架。用个5年完成试飞进入批量生产。当然想都不用想,这肯定是胡说八道。

4.研发"组群空战系统”(combat air teaming system,CATS),这是一种在未来战争中让有人机和无人机协同作战的控制系统。如果研制成功,一架光辉战斗机可以同时指挥若干架忠诚僚机(Royal Wingman)共同作战。

光辉战斗机分空军型和海军型两条线发展,其海军型成功实现了在维克拉玛蒂亚号航母(INS Vikramaditya)上的拦阻降落和滑跃起飞。说得具体点,光辉战斗机海军型经过过去几年在果阿岸基舰载机起降试验平台SBTF上完成400多次高速下沉着舰及其它相关试验后,最終在2020年1月11日, LCA Navy Mark I历史性地实现5天内在航母上进行了18次拦阻降落和滑跃起飞试验。执行试验任务的海军试飞员是个海军准将级的老师傅Commodore Jaideep Maolankar 。LCA Navy Mark 1不会进入印度海军服役,它作为验证试验平台用来试验各种关键新技术,为海军目标机LCA Navy Mark 2的研制保驾护航。研制单位称,争取在2024-25年,让LCA Navy Mark 2首飞。

通过几十年研制光辉战斗机,阿三自己说突破了以下关键技术:

"Unstable aerodynamic design" for extra agility; complex control laws and a quadruplex digital flight control system; light composite materials for aero-structures; a glass cockpit with digital instrumentation; an environment control system with an on-board oxygen generating system; and advanced avionics that help the pilot switch quickly between air-to-air and air-to-ground roles.

Also mastered is the ability to do flight testing of fighter aircraft rapidly, without compromising safety.

班加罗尔的印度斯坦航空公司(HAL)LCA Tejas Division搞了两条总装生产线,产量目标为每年16架,尚未达产。为了提高产量,零部件尽量外包。前机身包给Dynamatic Technologies做,中机身包给Hyderabad-based VEM Technologies,后机身包给Alpha Design Technologies, Bengaluru做。机翼外包给Larsen and Toubro。参与承接光辉战斗机外包业务的单位有70来家。

印度国产轻型战斗机LCA的点子阿三是怎么憋出来的?

根据当过光辉战斗机试飞指挥员,印度航空发展局局长的印度空军中将P.Rajkumar的回忆录《Radiance in Indian Sky – The Tejas Saga》的记载。

1969年当时由前任国防部长C.Subramanian担任主席的印度政府航空委员会(Aeronautics Committee)向联邦政府提交一份建议书,建议为印度规划国家航空工业发展路线图,提出要集中全力自主开发出一种战斗机,一种直升机和一种运输机。明确发展航空工业是重大国家目标。航空工业军民两用对国家工业发展促进作用非常大。它提出航空工业必须实现自力更生,自立自强。报告建议成立印度航空研究与开发委员会(Aeronautics Research and Development Board,AR&DB)推动航空技术的自主开发。

印度政府接受了这个意见,于七十年代在印度的国防科工委DRDO系统内组建了AR&DB,但是印度政府对航空科研不是很重视,每年分配给航空的经费非常少。

1971年底爆发了印巴战争,1974年印度第一次核试验,整个七十年代印度都是多事之秋。这是印度航空工业被耽误的十年。所谓航空科研只是由印度斯坦航空公司HAL的设计所Design Bureau搞了一些设计概念上的研究。

位于班加罗尔的印度科技学院(Indian Institute of Science,IISc)航空工程系教授Roddam Narasimha,是印度斯坦航空公司设计所在七十年代末的关键技术合作伙伴。当年少数坚持理想的印度航空科研人员提出制造一型型号为HF-25的战斗机,这种飞机定位是战术空中支援飞机(Tactical Air Support Aircraft)。它的动力打算采用一台俄罗斯产的加力式发动机。

据Roddam Narasimha教授2001年发表在印度航空Indian Aviation 上的文章介绍,已故的印度斯坦航空公司HAL时任董事长的印度空军退役中将MSD Vollen回忆,根据印度空军的空军参谋部目标书(Air Staff Target)的要求,印度斯坦航空公司最终在1975年完成了战术空中支援飞机的设计研究。这是印度斯坦航空公司在自主设计制造HF-24完20年后再出发,重新研制一种新型战斗机。按照预想新型战斗机需要进口一种经过考验的发动机(proven engine),印度派阿三遍访世界各大航空强国求购,没想到,没有一个国家愿意给阿三供货,原型机造不出来,项目也干不下去了。印度空军突然宣布采购美洲虎攻击机,HF-25项目胎死腹中。Narasimha教授从HAL下岗。面对逆境这个呆子对造战斗机痴心不改,又生一计——提出超音速轻型战斗机Light Combat Aircraft(LCA)研制计划。他在回忆文章中写道,"我作为印度科技学院航空工程系的教授,担任对LCA飞机性能和配置进行研究的科研组的组长,却连科研组日常开支都保证不了。有一次见到印度国防部长的科学顾问Dr.Raja Ramanna,向他反映了自己的处境。他立即指派时任航空研究与开发局(AR&DB)的秘书的Mr.Vivek R Sinha来和我接洽,这位秘书大人了解情况后,认为解决问题的最佳方案是国家赞助LCA 研究项目,并任命我为项目的首席调查员(Chief Investigator)。很快我就收到一笔十万卢比的政府拨款。"

又根据时任航空实验室主任Dr.SR Vulluri和班加罗尔印度斯坦航空公司设计所所长Mr.Raj Mahindra回忆,从两家单位抽调出去的工程师围绕在教授周围,开展了LCA战斗机的初步设计。1978年他们向印度空军展示了设计图,印度空军的反应很积极。印度空军立刻表示赞赏并支持,为了表达空军需求它发布了空军参谋部目标书201号(Air Staff Target (AST)201)。

印度军机用户和生产厂家的历史背景

印度斯坦航空有限公司(Hindustan Aeronautics Ltd,HAL),前身是成立于1939年的印度斯坦飞机有限公司(Hindustan Aircraft Ltd),创始人名字叫做Walchand Hirachand。

此公年轻时先是在印度南部的曼索尔土邦国学财经,后来去了美国学工程技术。他是在印度建立了首条飞机总装生产线的阿三头一人。同时此人还创建了印度第一个印度人的造船厂——Scindia Shipyard Ltd,它就是印度国有军工企业印度斯坦造船厂(Hindustan Shipyard Ltd)的前身。此人算是印度的洋务派吧。

印度斯坦航空有限公司聘请美国工程师William D Pawley担任首任厂长。基建,装设备,培训,生产,试飞都是他一手包办。他通过个人关系搭上美国陆军航空队(US Army Air Force),拉到了美国军机维修业务,为公司赢来大发展的历史机遇。阿三航空基础的奠定此人功不可没。

话说到了1963年8月15日,印度政府直接收购一家名字叫做航空印度有限公司(Aeronautics India Ltd)的私营企业,随后以该公司的名义,并购了印度斯坦飞机有限公司(Hindustan Aircraft Limited),两家公司重组为印度斯坦航空有限公司(Hindustan Aeronautics Limited,HAL),于1964年10月1日在马哈拉施特拉邦登记注册成为最大的印度国防系统的中央政府国企(Defense Public Sector Undertaking,DPSU)。1995年企业改制为公开上市的有限公司。截至2017年12月31日。印度斯坦航空有限公司拥有职工29219人,其中干部8850人,工人20369人。另外公司还直接雇佣临时工334人,通过劳务公司间接雇佣外派工人11395人。工会七个。

2007年,印度斯坦航空有限公司被印度政府(GOI)评为Navratna级国企,印度政府把国企按照规模效益从大到小归纳为四大类:

Maharatna

Navratna

Miniratna Category-I

Miniratna Category-II

用中国话说国企按特大,大型,中 小型企业分门别类,国家根据情况分类管理。印度政府授予印度斯坦航空公司战略决策和经营管理的自主权。只要不超过国家规定的投资上限,企业可以自行快速进行投资决策。印度斯坦航空公司每年和主管部门印度国防部国防生产司签署一次备忘录,规定好每年企业的目标经济效益考核指标。从2002年起到2016年,印度斯坦航空公司都被印度政府考核评为优秀("Excellent "rating)。每年企业收入的百分之九十以上来自为印度三军和武警部队,准军事部队提供产品和服务。一年收入1700亿卢比的样子。几十年来年年有余,从未亏损。

印度斯坦航空有限公司包括五个联合体:设计联合体,米格联合体,班加罗尔联合体,直升机联合体和附件联合体。共有20个工厂,11个研发中心遍布全国各地。

40多年以来,印度斯坦航空有限公司自主研制生产的飞机直升机型号有:Ajeet,Marut,HPT-32,Kiran和Advanced Light Helicopter。

按照外国飞机生产许可证自主生产的飞机和直升机有:Gnat,MIG -21FL/M/BIS,MIG-27 ,Avro,Jaguar,Dornier-228,Su-30 MKI,Hawk MK 132,和Cheetah,chetak。同时还生产相关配套的发动机,附件及航电设备。

除此之外,印度斯坦航空公司还对MIG-21BIS,MIG-27 Upgrade和Jaguar三种飞机进行了全面技术升级改造。

公司对所有印度斯坦航空公司自研和许可证生产的飞机直升机提供保养,维护和大修的支持服务。同时也对印度三军直接从国外进口的飞机Mirage 2000,An-32及其发动机,附加设备,航电设备提供保养,维护和大修服务。对印度空军通过第三方采购的MIG-29的发动机也提供保养维护大修服务。

截至2017年底,公司拥有2个商标,7项专利,11项设计注册(design registrations),77项著作权(copyrights)。

再说说买家印度空军吧。

印度空军理论上可以说是成立于1932年10月8日,因为这天印度空军法全文刊登在印度宪报(the Gazette of India)上诏告天下。其第一支部队No.1 Squadron算是1933年4月1日成立于卡拉奇的Drigh Road,因为这天他们起飞了第一架次。该中队有6名印度军官(5名飞行员1名机械员),另外加上19 个兵Havai Sepoys (air soldiers),4架Westland Wapiti双翼机(双座,驾驶员加观察员或机枪手)。队长是个英国空军上尉,他还有一个英国中尉当副手。

话说成立印度空军的建议是一个名叫the Skeene Committee 的殖民政府的咨询委员会在1927年4月1日提出的,这个委员会的成员包括印度名人尼赫鲁和真纳。建议具体到要提前派遣飞行学员要送到英格兰伦敦Cranwell的航校学习飞机驾驶。经过立法会冗长的辩论,五年之后印度立法会才通过了印度空军法(The Indian Air Force Act,1932),1932年4月8日,英国总督签署。10月8日宪报刊登公布生效。

区别于陆军和海军,皇家印度空军从一开始就定位在一支全部为印度人的部队(an all Indian force )。其任务是协助驻扎在印度的皇家空军作战(Royal Air force units based in India)。按照建议书的设想,未来的印度空军被描绘成这样:an Air Force of many squadrons, officered by Indians, maintained by Indians, and earning through out the Commonwealth that same respect which the Indian Army has earned from its brothers-in-arms.关于这样做的意图,一名英国高级官员表示,为了能够再殖民统治印度50年,必须让一部分印度军队印度化(we must Indianize a part of the Armed Forces.)

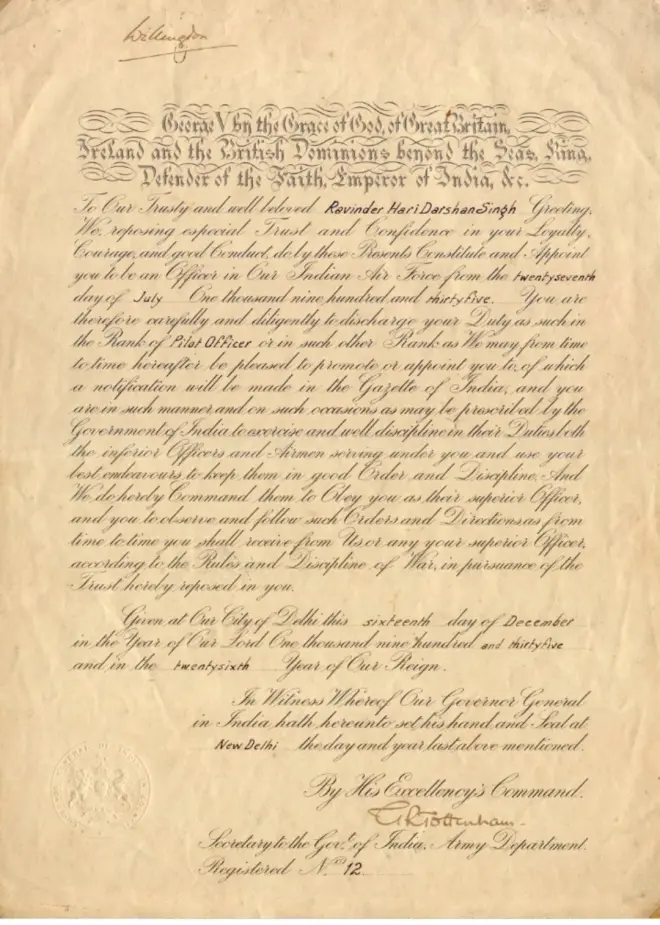

1930年6名阿三Sirkar, Mukerji, Bhupendra Singh, Awan, Amarjit Singh and Tandon从印度出发前往英格兰的Cranwell的英国空军学院(Royal Air Force College)报到,成为R.A.C Cadet。另一名学员 " Aspy " Engineer晚了几个月才出发,他晚一年进航校应该算二期学员。第三批学员有三个分别是K K "Jumbo" Majumdar, Narendra and Daljit Singh。第四期学员有两个Habib Ullah Khan and Ravindra Hari Darshan Singh。第五期学员也是两个 SN Goyal and BK Nanda。至此在Cranwell完整通过两年正规训练的印度学员再没有了。第六期有三名学员 K M Bahl, Prithipal Singh and Arjan Sing,因为二战爆发只学了一年就结业了。而这最后一期学员中的Arjan Singh混得最好,他最后在上世纪末被评上印度空军元帅(the Marshal of the Air Force )的荣誉职称。他成为印度独立后三大元帅之一,另外两个是陆军元帅。

学员中Engineer身体条件好,飞行天分最高,有一次玩特技飞行,飞机着火,他机智爬出跳伞逃生。这是印度空军史上第一次空中处置特情。他在飞行中各种花样都玩得极好,毕业时获奖(Grove's Memorial prize)。一帆顺风混得好,最后也当上印度空军参谋长了。

而另一个阿三" Tich " Tandon有点先天不足,身高只有4 ft. l0,他本来学习成绩也挺好的,只是在放单飞前的最后一次教学带飞中,他驾机机场滑行时突遇强风飞机出现偏转,未能及时反应迅速修正,教官给了个差评。他反驳教官说,你怎么能指望我踩住方向踏板,因为我都够不着。就因为这句话," Tich " Tandon被停飞了,随后转入其它专业(the Stores branch)学习。

到英国学习的首期H C Sircar, Subroto Mukerjee, Bhupendra Singh, A B Awan and Amarjeet Singh5名毕业飞行学员在1933年全部被授予空军少尉(Pilot Officer)军衔分配到第一飞行中队。Tich' Tandon也到了一中队,负责机务,同样授少尉军衔。没想到刚参军不久,1933年9月,Bhupendra Singh 和 Amarjeet Singh 就飞机空中相撞丧命。没过几年HC Sircar退伍了。他因为一次失误打死地面上我方一些战士被部队除名了。1945年,A B Awan 以中校军衔退役。那个没能上天的矮子Jagat Tandon在二战中战死。最后只有一个人坚持到底,他就是Subroto Mukerjee,他最终混成了皇家印度空军的军衔最高的印度军官。印度独立后的1954年以中将军衔担任首任阿三土生印度空军参谋长。从1930-1939年共有23名印度飞行学员进入RAF Cranwell受训。4名学员没有完成学业,其中两人事故身亡,永远的17岁;一人事故中受伤退学,一人因为个人原因退学。另外两名飞行员训练中途发现身体不适合飞行改专业学机务去了。

有个英国所谓的航空历史学究没事瞎研究这批23个阿三学员凑出一张完整名单(A complete list of Indians who were trained at RAF Cranwell between the years 1930 to 1939 has been researched by noted UK Aviation Historian, Mr. Andrew Thomas. The list is reproduced below)。

这些学员都来自印度的达官显贵,名门富商家庭,从小接受全套英式教育,到了17-19岁年纪,正在上大学预科,家里准备安排他们到英国大学里学法律或者医学。因为偶然的机会看到印度殖民政府发布的招收飞行训练学员的通知。出于兴趣和激情报了名,参加了英国皇家空军学院的入学考试(the Royal Air Force College, Cranwell entrance examination )。

1939年起,印度空军飞行员改为本土培养不再出国受训。

由于印度空军的角色是协助驻印皇家空军作战,自空军成立到印度独立15年间印度阿三飞行员饱受皇家空军飞行员的欺压凌辱。英国人总是到处宣扬阿三笨,管不好自己的事。他们遇上阿三飞行员了不是当众羞辱不给情面,阴阳怪气,含沙射影,就是指手画脚乱指挥瞎使唤。阿三飞行员过得压抑。

1939年9月二战爆发时,印度空军的规模很小。the IAF had just 14 Officers and 146 airmen and one Squadron of Wapiti aircraft.这支小军种从此迅速发展壮大。1941年印度空军编有3个飞行中队和5个海岸巡逻飞行队。1942年12月首次出征参加了缅甸战争。1945年起,英国殖民者把印度空军加上皇家前缀,改名叫皇家印度空军( Royal Indian Air Force (RIAF))。1946年改装新机全军扩编到8个战斗机和2个运输机中队。

1947年8月15日,印巴分治,印度自治领(Dominion ofIndia)成立。皇家印度空军(the Royal Indian Air Force,RIAF)分家,印度分得7个战斗机中队(3,4,7,8 ,10中队机型是Hawk Tempest Ⅱ,12中队装备Spitfires,另外1中队改为空中观察飞行小队),1个运输机中队(机型是Douglas Dakota Ⅲ/Ⅳ和C-47)。

1947年10月27日印度空军在克什米尔参战。12中队的DC-3运输机运输陆军兵员到斯利那加。几天后Spitfires和Tempest战斗机进驻斯利那加,随后发生无数次激烈空战,值得一提的大战是the battle of Shelatang,克什米尔战争持续了15个月。

1950年1月26日印度阿三共和国正式成立。皇家印度空军改名叫阿三空军(Indian Air Force,(IAF))。此时编制6个战斗机中队(机型Spitfires, Vampires and Tempests),1个B-24轰炸机中队,1个C-47运输机中队,一个空中观察巡逻队,一个要员专机运输中队和一个飞行教导队。

1966年和1966年印度空军参谋长和海军参谋长的军衔分别提升为上将,终于与陆军参谋长平级了。这表明印度空海军的建设发展达到一定的规模水平。

印度刚独立时尼赫鲁迅速提拔重用了一批印度校官到准将级,尼赫鲁从稳妥过渡考虑,让英国高级军官老干部返聘上岗,扶阿三军官上马牵着走一程。前两三任印度三个军种的总司令都是英国人。独立后前三任印度空军英国返聘司令分别为:Air Marshals Sir Thomas Elmhirst,Sir Ronald Ivelaw Chapman,Sir Gerald Ernest Gibbs。首任司令Sir Thomas Elmhirst开局不错,奠定了印度空军的建军思想,即印度是个独立国家,印度空军是个独立军种,空军绝不是陆军的附庸,要建成一支独立自主的战斗力量。阿三Subroto被任命为空军副司令。在两任英国司令手下工作,其实就是尼赫鲁安排他贴近师傅跟班学本事。1952年又被派往英国帝国国防学院深造。1954年4月1日,第一位阿三Subroto Mukerjee空军中将接任印度空军司令(the Commander-in-Chief of the Indian Air Force )。这天被定为印度空军节。就职典礼上激动地对着自己的婆娘语无伦次地瞎叨叨:Believe me Sharda, I don't deserve all this at forty three, it is all God's grace"。

1955年4月1日根据新通过的印度政府官职变动法(the Change in Designation Act, 1955,),空军司令职称取消作废,改称空军参谋长(Chief of the Air Staff)。

研发LCA时印度的航空工业实力

其实在60年代,印度已经自主开发生产出了一型喷气式战斗机——HF-24 Marut。

阿三经过多年长期观察分析再加上自个小心眼瞎琢磨发现,只有少数国家有志于实现自主设计开发制造战斗机。制造战斗机需要突破一系列关键技术,如航发,气动外形,材料,冶金,雷达,传感器和机载武器等等。世界上只有极少数国家在这些领域全面掌握技术。他们是美国,苏联,英国,法国。它们都是世界强国。其余的在技术上悟出一些门道,但不是全面精通,还可以造出战斗机的国家有德国日本意大利瑞典。二战后,又有一些后来者挤进战斗机制造俱乐部他们是阿根廷巴西中国南朝鲜印度以色列埃及印度尼西亚伊朗,只有巴西印度中国以色列取得了成功。其中发展得最好的是中国和以色列。两国在许多航空技术领域取得突破但尚未达到全面掌握的地步。尤其是中国在最困难最复杂的的航空发动机的设计开发与航空材料研制领域取得突破,其余后来各国靠自己的能力根本无法入门。对于印度这类新兴国家而言,航空技术是充满艰巨困难的巨大挑战。

1955年尼赫鲁把注意力集中到了航空工业。此时印度仅有的一种自主设计生产的飞机是活塞式发动机推进的螺旋桨式初级教练机——HT-2。

1952年8月5日,首架HT-2起飞上天成功。设计师名字叫做 Dr. VM Ghatge。这种飞机后来在印度空军服役担任入门级教练机三十来年。印度的航空俱乐部也装备了一些。这种飞机总共生产了172架。印度斯坦航空有限公司一鼓作气,再接再厉,几十年里生产了军用中级喷气式教练机Kiran HJT-16 jet trainer 190架,民用教练机HAL Pushpak civil trainer160架。

到了五十年代中叶,印度空军战斗机老旧急需替换。进口嫌贵,政府希望能够在印度国内按许可证生产顺带发展印度航空工业。进入飞机选型阶段,印度空军把目光投向欧洲。印度空军的两名王牌试飞员奉命前往欧洲挑战斗机。这两名飞行员(Wing Commander PC Lal (later Air Chief in the 1971 war) and Wing Commander Suranjan Das)当时都是中校军衔,年富力强,其中一位后来还混上了印度空军参谋长(Wing Commander PC Lal (later Air Chief in the 1971 war) and Wing Commander Suranjan Das),另一个后来在试飞中身亡。他们到英国飞了几趟下来,就一口咬定英国的Folland Gnat战斗机是最棒的极力推荐购买。其实这种飞机是英国空军没看上挑剩下的。

遇到像买战斗机这种重大决策,阿三没有英国人有经验,英国老领导在的时候好像留了一手,没怎么教。干脆不多想,管他三七二十一,直接点干脆就照试飞员的试飞评估意见办。很快领导拍板批钱,就买Folland Gnat战斗机了。

Folland Gnat 战斗机头几架是从英国纯进口的,毕竟价格很贵。后来就开始进口散件国内组装。再后来就按许可证在印度国产化生产。从1960年开始到1973年结束,印度斯坦航空有限公司生产了214架。头一架是1962年5月出厂,就是下面这图中的飞机。

在生产Folland Gnat战斗机之前,印度航空工业的飞机制造经验主要来源于按照德哈维兰公司的许可证生产总装吸血鬼式轰炸机和教练机(the Vampire Fighter Bomber FBMk.52 and Trainer TMk.55)。

经过评估,印度政府认为印度航空工业具有一定的制造超音速飞机的能力。印度人信心百倍,雄心勃勃。立下宏愿一定要造出自己的Marut战斗机,这在当时那个时代是个石破天惊的壮举。印度是当时世界上除了美苏英法四大工业强国和瑞典之外,唯一一个有能力独立制造超音速喷气式战斗机的其它国家。

印度制造国产飞机的远大志向起步于HF-24发展计划。五十年代下半叶由于反对势力没有聚集成团,形成影响力,印度政府不费吹灰之力做出了一个具有前瞻性的重大决定,聘请德国飞机设计师Dr Kurt Tank领导设计团队设计印度自己的战斗机。

作为一个德国福克·沃尔夫飞机制造厂(Focke Wulf fame)的飞机设计师,为德国设计了几种战斗机Focke-Wulf Fw 190,Focke-Wulf Ta 152

和Focke-Wulf Fw 200。二战后,Kurt Tank被迫在地球上到处流浪。先是跑到阿根廷,1948年设计出了一种型号为Pulqui II的战斗机,也算是当时世界上最先进的一种战斗机了。当时阿根廷也提出了雄心勃勃的发展计划,这个国家也想发展航空工业成为世界大国。很快Pulqui II的原型机就造出来了,正打算试飞。没想到阿根廷的政治上出现了不稳定,国家发生动乱,大国梦熄火了,新战斗机也不要了。

Kurt Tank博士无奈离开了阿根廷,流落到了印度。他在金奈的印度理工学院马德拉斯分校(IIT, Madras)找到了个教书的差事。印度政府对此人的来路掌握得十分详细。经过分析认定在印度全国没有人比他更懂飞机设计了。1957年向他提出让他为印度斯坦航空公司(Hindustan Aeronautics Limited (HAL))设计一种喷气式战斗机,他欣然接受了。只是提出一个小小的要求,他想让自己的老搭档deputy Engineer Mittelhuber一起干。当时印度航空工业底子薄可以说是一穷二白。这个HF-24是以他原来在阿根廷搞的Pulqui II的后继型号IA 43 Pulqui Ⅲ为基础研制的。

1956年的印度只有三名本国高级工程师,整个设计部门只有54人。原型机车间只有60人,工程制造部门甚至只有13人,没有制造原型机的厂房,没有工程机械,没有测试仪器,结构测试平台或者飞行测试实验室。实际上印度航空联合体当时连一条像样的跑道都没有。所有的一切都要从头开始。在建立可用的设计和测试基础设施方面进行了大量努力。

Kurt Tank博士带领18名个德国飞机设计制造的老法师组成技术核心,在印度斯坦航空公司的设计所组建了150人的设计团队,原型机车间有631人(其中管理人员39人)。经过传帮带,比学赶帮超,印度设计人员在师傅的教导下,逐渐在学习和实践中成熟起来了,那时没有电脑,全靠计算尺绘图板日夜计算画图。忙了四年,终于在1961年,第一架HF-24原型机被这帮临时拼凑的乌合之众七搞八搞送上了蓝天。

又过了六年,也就是1967年,HF-24Marut 战斗机批量生产后终于凑够了一个战斗机飞行中队的数量即18架。Kurt Tank博士不负众望顺利地交差了。这个飞机的气动外形不错,操作性也不错。但是印度空军不喜欢,因为飞机动力不足。最后总共生产了147架,其中包括18架双座教练机。

可能是由于印度政府这边对航空技术懂行的人不多,印度政府在决策上犯了一个关键性的错误。就是在航空发动机上不舍得加大投入,英国发动机研制单位要求追加一笔发动机研制费,可把发动机推力加大近一倍,但是印度政府对这区区五千万卢比Rs 5 crores的投入舍不得。导致发动机没能升级到为加力式的,推力平庸推重比小。飞机无法飞出超音速。印度空军只好把HF-24当做攻击机使用,这种飞机在1971年印巴战争中也立下汗马功劳,飞行200架次对地攻击任务,曾经深入敌后400千米,无一被击落,还曾经在空战中击落巴基斯坦空军一架Sabre战斗机。印度政府的这笔投资算起来也没有白投。

本来国家的航空工业发展是需要不断积累不断探索不断进步的,HF-24虽不完美,但是好歹也让印度成为当时世界上屈指可数的除美苏英法外第五个喷气式战斗机制造国,这个起点相当高,本来发展形势一片大好。可惜此时印度没有高瞻远瞩的战略家,七十年代初中期空军就悍然宣布从1982年起将刚刚服役15年的HF-24飞机开始分期分批全部退役,到了1990全部退完。

从此事看出,当时掌权的的印度政治家,管事的印度文官和用户印度空军领导层完全没有认识到为一种国产战斗机建立完善的产品供应链和克服质量控制的挑战长期努力奋斗对印度工业发展国家进步具有多么重大的意义。

印度航空工业于是丧失了在Kurt Tank博士开创的美好未来大道上小步慢跑不断进步的机会,德国老师傅回家了,本地设计队伍裁撤,班加罗尔工厂仅仅慢速生产了9年,1976年就匆匆结束HF-24生产线关门停产。人才断档,经验失传,研究停摆。损失难以估量。二十年后再重起炉灶研制LCA就难了。

阿三历来喜欢和中国攀比,他们觉得HF-24和中国的歼-6,强-5好有一比,它们的尺寸性能出生年月都差不多。印度航空业内有识之士对比同期中国航空仿制米格-19起步的经历做了以下终总结:

They kept it in production for exports till 2012,54 years after their first attempt to reverse engineer the Mig-19. In comparison our Marut HF-24 had a slow production run of about 9 years and the opportunity to teach ourselves how to mature our own design and then improve on it lost. The J-6 and Q-5 more than any other aircraft laid the foundation of the Chinese military fighter industry and design capability.

此后印度斯坦航空公司另起炉灶在孟买附近的纳西克县组建纳西克分部,专门用来按许可证生产苏联的米格-21战斗机,到了1985年印度政府批准LCA研制计划时,印度斯坦航空公司的设计力量已经衰落到微不足道的地步。以至于印度政府认为印度斯坦航空公司的设计所已经无法承担LCA战斗机的设计工作,把这项任务交给以完不成任务而闻名天下的印度国防科工委(研究与开发组织,DRDO),在DRDO的体制内建立一个全新单位——航空发展局(ADA),负责设计和总体协调,印度斯坦航空公司(HAL)作为首要合作伙伴,承担生产任务。

印度轻型战斗机设计概念的初步形成

阿三提出的所谓轻型战斗机(The Light Combat Aircraft concept)来自美国的轻重量战斗机(the Light Weight Fighter (LWF))概念。这个概念在航空工业界流行了几十年,其宗旨主要是追求低成本同时保持性能达标,随着进入喷气式飞机时代,大家觉得LWF可行性越来越高,因为发动机的体积质量相对变小了。

印度空军是轻型战斗机的忠实粉丝。早年从英国引进的Folland Gnat战斗机就是典型的LWF。在1965和1971印巴战争中屡建奇功。花钱不多战斗力很强,但是它在飞机的安全性可靠性上做了很多妥协。

MiG 21是最出色的LWF,印度空军对它爱不释手,用了近六十年,还没有把它全部退役完。MiG 21的产量达到12000架,前无古人后无来者。战斗力极强,但是坠机事故多令人头疼心碎。阿三为了省钱没有配套引进俄制教练机,可能让飞行员飞行技术没有掌握好,可能当初领导的脑袋有点不好用。

印度空军的领导也是飞行员出身,他们对轻型战斗机有一种特殊的感情,当科技人员问他们对将来前两种飞机的换代新机有什么要求的时候,他们的回答都是轻型战斗机,低成本,性能可接受就行。

西方世界里最优秀的LWF当属F-16。也生产了五六千架。F-16是LWF的巅峰之作。这种飞机是在约翰博德的能量-机动空战理论指导的产物,其设计思路是飞机个子越小越好,发动机推力越大越好。LWF都是单发战斗机。单发飞机阻力小,关键是投资小,战斗力不小,穷国也用得起。F-16还尝试许多新技术,它把飞机设计出静不稳定的,用电传飞控系统操纵飞机,极大地减轻飞机重量。同时机体首次引入复合材料。这些都是首创,引领时代潮流。

1975-76年间,印度空军当时的想法是让LCA取代Ajeet,印度斯坦航空公司五十年代末六十年代初从英国引进生产的Gnat轻型战斗机,此时已经服役15年了。印度斯坦航空公司在Gnat基础上搞出了一个升级版,命名为Ajeet。但是Ajeet的性能没有达到印度空军的预期要求。按计划让所有AGnat机群定于八十年代中期全部退役。有人提议用新研制的LCA取而代之,计划产量装备6个飞行中队。印度空军总参谋部就新战斗机的定位问题与印度斯坦航空公司及印度航空研究与开发委员会等单位反复协商讨论,于1978-79年间,拿出了一份空军参谋部目标书(Air Staff Target(AST))。又经过三年修改,最后定稿的AST文件提高了技术要求,将原先提的的轻重量,低成本战术飞机,重新定义为成更复杂的,高性能,具有当代先进技术水平的飞机。

印度空军对LCA提高要求,部分原因是考虑到还要加上替代米格-21的需求,同时也注意到世界航空技术突飞猛进,印度也要赶上这班车。

这都不是最重要的,最重要的是这份空军参谋部目标书中规定了一个核心技术指标——新型轻型战斗机的空重为5吨。这就太小了,新技术没有安身之地。这反映了印度空军对低成本小型化的执着追求,但是这却让想用新技术提升战斗力的科技人员难做。飞机空重控制得这么小,什么都装不下,现在看来从一开始印度就错了。说明当时的阿三对于世界上流行的轻重量战斗机这个概念没有理解吃透,也许是当时没有互联网,国内信息相对封闭造成的。这样说大概是阿三自己的狡辩。因为事实证明当年印度军队干部和科研人员和欧洲的飞机设计师进行过充分的讨论交流。

1982-1983年间,以Dr.SR Valluri为团长,印度空军副参谋长为副团长的印度航空专家代表团前往欧洲,前往欧洲各航空强国的企业,空军和政府部门考察,主要目的是想请教一下关于空军对研制新型战斗机的技术要求书如何编写的问题。

他们先到了意大利,意大利人说他们没有研制战斗机的需求,所以技术要求书是空白的。接着他们来到德国,德国政府也不打算自研战斗机,所以也没有什么现成的技术要求书可以给阿三参考。但是德国有两家航空工业企业,MBB和Dornier都表示,他们对研制新战斗机有兴趣,而且他们正分别自费对两种新战斗机方案TKF-90和ND-102进行工程定义研究(project definition studies),他们很大方地请阿三进来参观学习。阿三看完瞧不起,一拍屁股就去了法国,英国和瑞典。这三个都在搞新型先进战斗机,关于空军需求的技术要求书是现成的,阿三一看马上就拍手叫好,摊肩膀叹道,终于找到师傅了,我可以现学现卖了。

这三种在研战斗机分别是:法国阵风(Rafale);

英国的试验机工程(Experimental Aircraft Project,EAP),后来改名欧洲战斗机(European Fighter Aircraft,EFA),最后改名叫台风(Typhoon);

瑞典的JAS-39鹰狮(Gripen)。

这三国看到阿三有心想偷学本事,心里不禁有些喜欢。反正阿三太落后,没必要藏着掖着,很大方地组织座谈会,专家们促膝长谈充分交流,哪知越交流阿三越觉得震撼,太高大,太先进了,咱们印度航空工业技术一穷二白,各个专业啥都不行,这三种战斗机无论哪个,给俺们阿三抄都抄不会。而且前两种还是双发,太大太贵,买不起!也用不起!算了,再走走再看看吧。

还是统治过阿三几百年的英国老主子细心,看出了阿三的尴尬心理活动,悄悄告诉阿三,我们还留了一手,我们英国宇航公司按照轻重量战斗机理念,把那个欧洲战斗机EAP/EFA改了改,做了个单发版,挺适合第三世界市场的,要不你们过来看看?不买了解一下也行啊!这个项目代号Bae(P.106)。阿三就听话地跟老主子去了,一看就喜欢得不得了,惊呼这就是印度要的战斗机的样子,赶紧照了相复印了材料问天问打听它个底朝天,带去的笔记本都记满了。虽然最终表示还是买不起,但是把人家飞机设计的技术要求偷偷地牢记在心间,悄悄带回国,一路叮嘱自己路上千万别搞忘记了,到家好好地照猫画虎,依葫芦画瓢。回国后专家们发下宏愿,印度一定要造出这种先进的单发小战斗机LCA!阿三厉害!印度必胜!

1983年,印度空军正式向政府提出了70年代引进的苏联米格-21战斗机战斗机需要寻找替换飞机的需求。当年,英迪拉政府内阁安全委员会开会讨论做出战略决策,启动研制轻型战斗机LCA项目。除了满足印度空军的需求,印度政府还考虑利用这个项目促进印度航空工业的全面发展,让印度具备生产世界上最先进航空产品走进世界市场的能力。

1984年,为了落实LCA项目,印度政府做出重大决定,组建成立一个推进LCA计划的专门执行机构——航空发展局(Aeronautical Development Agency,ADA)

经过两年的反复论证,1985年,印度空军终于拿出了关于轻型战斗机的印度空军参谋部技术要求书(Air Staff Requirements,ASR)。在论证过程中,印度空军对于飞机重量坚持己见,但是也做出适当退让,把飞机空重指标放大到5.5吨,再加大就不肯了。

印度国防科工委——国防研究与开发组织(DRDO)也专门跑来插一脚。它提出LCA战斗机要与时俱进,跟上技术潮流,建议为其自主开发四大航空先进技术装备。它们分别是:电传飞控系统(Fly-By-Wire (FBW) control system), 机载雷达(airborne radar),航空发动机(aero-engine )和复合材料( composite structures)。不然飞机太土太笨,我们阿三会被老外笑死的。它提的这几条,印度空军全盘照收。

印度空军对LCA战斗机要求归纳成几句话:Indigenouslydeveloped LCA is an Advanced technology,single seat,single engine,supersonic,all weather,multi-role,air superiority fighter designed for air -to -air,air -to-ground and air-to-sea combat roles.LCA is the smallest,Light -weight,fourth generation combat fighter bing developed in the world.LCA promised to be the most ecnomical combat fighter of its type in the world.

报送联邦政府内阁批准后,印度空军正式对外发布空军参谋部技术要求书(the Air Staff Requirements (ASR)2/85)。

1986年,LCA项目收到印度财政部第一年拨款50亿卢比(Rs 500 crore),研制工程算是正式启动。掐指一算,36年过去。从1986年项目启动,到2000年光辉战斗机海军型在航母起降,LCA项目从印度政府获得财政拨款1429亿卢比(Rs 14,293 crore,143亿人民币),平均每年拨款约40亿卢比(Rs 400 crore,4亿人民币)。1993年印度政府拨款218亿卢比(Rs 2,188 crore)制造第一架LCA验证机。有人说光辉战斗机的研制起始时间应该从这一年算起,那阿三手脚还是不慢的。