三国时期英雄辈出,为何魏蜀吴都未能统一,且国祚都不长久?

三国国祚为什么都不长?这是一个很有意思的问题。我们知道,从魏国建立到孙吴灭亡,刚好经历了一个甲子六十年的时光,其中享国最久的吴国五十二年(从孙权正式登基称帝起算),立国最短的蜀汉则仅有四十二年。和中国历史上分裂时期的其他政权相比,三国的寿命实在不能算长。

也许有人会用《三国演义》的开头来解释,即“天下大势,合久必分,分久必合”,最后三国不是都归晋了吗?这话不错,但是要知道,西晋仅仅维持了十几年的统一,就因为皇室内斗而再次分崩离析,而这种大混乱、大分裂的局面一直持续到隋文帝灭陈后才告一段落。而这段从东汉末年到南陈灭亡的历史时期,就是我们通常所指的“魏晋南北朝”。而所谓的“三国”时代,其实就是魏晋南北朝历史的头一百年。

那么,三国为什么国祚都不长呢?这个问题要先从先秦时期说起。

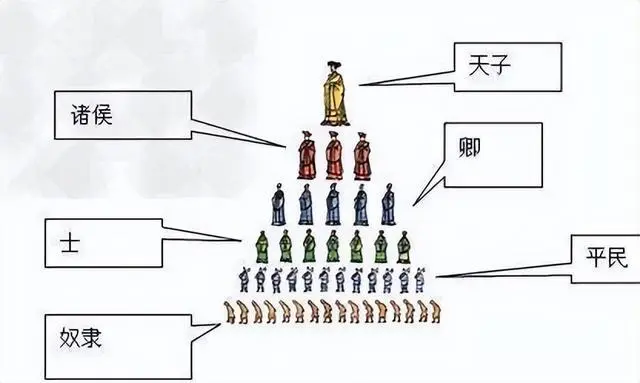

秦以前(主要指周朝),我们这片土地的主要政治制度是分封制,也就是天子把土地和人民分封给诸侯。这些诸侯要么是天子的血亲,要么是天子的功臣,或者至少也是需要拉拢的对象;而诸侯们获得土地和人民后,也得按照同样的逻辑分封给次一级的诸侯(大夫)。当时的官僚队伍,主要就是靠这些诸侯、大夫们充任的。

随着“礼崩乐坏”时代的到来,这种看似严丝合缝的分封制也走向了破产。统治者们为了攫取更多的权力,逐渐将分封制改为郡县制。分封制和郡县制有什么区别呢?分封制的特点就是权力和土地都可以世袭,而郡县的长官则全部由最高层委派。通过改分封为郡县,君主们就实现了中央集权。

但是,历史是螺旋上升的,改革也是不会一蹴而就的。秦灭六国后,在全国范围内都推行了郡县制,却遭到了激烈的反噬,最终二世而亡。刘邦建立汉朝后,就不得不作出了让步,在汉朝建立了一套郡国并行的制度,即在有的地方建立诸侯国,有的地方实行郡县制。随后近百年里,通过不断地博弈,大汉王朝终于将那些想要扩充权力甚至和中央对抗的诸侯国逐渐压服,令诸侯国的地位基本和郡县一致。

当然,国家机器是需要有人来运行和维护的。那些依靠皇室血统的贵族们失去权力后,帝国上上下下的各个空缺总还需要有人去填补,于是,另一个群体就适时地出现了——他们就是士族。

士族不是个新群体,在分封制的时代里,他们位于贵族金字塔的最底端;而在郡县制的时代中,他们又是四民中的第一等。所谓“士”,就是指不从事生产而主要靠读书从而谋取仕途的一类人。不务农务工或者经商,生计要如何维持呢?就只能靠俸禄或者收取地租。而当这些士人逐渐发展壮大成为一个家族时,所谓的“士族”也就浮出水面了。

西汉时期,士族在政治舞台上的作用还不显著,一方面是因为汉初军功贵族集团(如萧何、陈平、周勃等人)的力量还比较强大,另一方面则是因为西汉皇帝对这些地方豪强的打击力度一直很大。但到了东汉,这种抑制豪强的政策就发生了根本性的逆转,因为开国皇帝刘秀以及开国功臣们大多都是豪门大族出身,这使得整个东汉王朝都带有了浓烈的士族政治的色彩。

而当东汉王朝也行将就木的时候,“三国”的时代到来了。经过近二百年的发展,士族对政治的影响力相比于两汉之交时又有了很大的发展,几乎起到了决定性的影响。因此,士族对三国政治或明或暗的影响,就是三国建立又消亡的根本原因。

但是,尽管殊途同归,士族政治对三个国家各自所起到的影响方式又是不一样的。无论是反抗、妥协亦或是迎合,三国都难逃速兴骤亡的命运。

先说曹魏,虽然曹家天下直到公元265年才易主,但是其实在高平陵之变(公元249年)后,曹氏皇帝就已经成为了事实上的傀儡。之所以会如此,有一个非常重要的原因,就是曹魏在建立之初便迎合了士族对权力的要求,建立了一套旨在维护和巩固士族垄断仕途的制度,即“九品中正制”。

九品中正制不能说是个坏制度,但是确实给了当时已经控制了曹魏高层的士族们更大的利益。待到曹魏的第一批开创之臣全部都凋零殆尽后,新上位的官员里几乎全都是上一代官员的子女,极少数没有父亲荫庇的官员如邓艾,还要遭受官场的白眼和鄙夷。

对于这些依靠家族势力获得身份地位财富的官员来说,他们需要忠诚的对象首先是家族,而后才可能是国家。而如果一个新的统治集团能够继续保证他们本人乃至家族的利益不受动摇,那么阻拦他们倒向新政权的恐怕也只有内心那点不太多的所谓“礼义廉耻”了。

而曹丕在建国之初所设计的另一套方案——即限制曹氏宗亲权力的方针,则是给自己的棺材板敲上了最后一颗钉子。在曹丕的建国理念中,非曹氏的宗族力量在不断扩展,反而皇室本身被压制,那么未来号称有“八达”的温县司马氏篡权也就是不难理解的了。

再说蜀汉,相比于曹魏对士族政治的迎合,蜀汉则是采取了截然相反的策略,那就是反抗。从公元188年刘焉入蜀到263年刘禅出降,这七十五年的蜀地都是由外来的统治者所统治的。对这些统治者来说,益州本地的士族是他们既要利用又要防备的对象:经济上,他们需要士族为他们提供赋税和人口;政治上,他们又不能让这些人把握朝政,因为士族会与朝廷争夺人口和财富。

因此,我们看到在刘焉父子和刘备父子所组建的统治集团里,把握话语权的如刘巴、诸葛亮、李严、蒋琬、费祎等,无一例外都是外来户,甚至连蜀汉后期的大将军姜维都不是益州本地土著(这可能也是蜀汉内部对姜维反对力量颇大的原因之一,毕竟作为一个魏国降将能享有如此高的地位确实会让人有意见);而本地大族的代表如杜微、谯周等人,则长期被排斥于权力核心以外。

所以当蜀汉危急存亡时,这些益州本地的士族们纷纷摇唇鼓舌,大肆宣扬蜀汉之必亡、曹魏之必胜。因为对他们来说,蜀汉是一个偏霸一隅的割据政权,外来的官僚只会挤压他们的生存空间;而曹魏(以及西晋)是一个志在天下的政权,他们会将本就属于他们的益州还给他们(实际上也确实是这么做的)。

至于孙吴,他们对士族的态度则是妥协。所谓妥协,就是既不过分迎合,也没有明确反对,处处都透露出了矛盾和复杂。

孙氏虽然出身于吴郡富春,但是其实并不是士族,孙坚年轻的时候还干过盗匪,和那些耕读传家代代仕宦的大家族相比简直不够看。他们家一开始也没打算立足江东,是在孙坚被黄祖杀害后孙策才改变策略转战江东的。而孙策虽然通过武力征服了江东大部分地区,却没法能让这些世家大族对他彻底心服口服,他自己也可能死在了士族们对他的报复之中。

孙策的死让继位的孙权明白了一个道理,那就是要想在江东立足,就必须和士族们合作。他用了二十多年的时间,将自己的统治班底从所谓的“淮泗旧部”迭代成了江东士族。而这种迭代的代价,则是孙吴在建国之初就迅速腐化堕落,以至于连出身吴郡士族的张温都看不下去,从而要整饬吴国官僚队伍的地步;而孙权在士族们的压力下将张温废黜,则更代表了他与士族站在一起的决心。

但是这并不代表孙权真的会彻底放下对江东士族的防备。在那场令孙吴“举国中分”的二宫之争中,孙权的处理办法就非常明确地针对了那些江东士族,甚至连陆逊也忧愤而死;而当年的那些“淮泗旧部”甚至其子弟如诸葛恪,不但没受处理,反而被委以重任。这就说明,在孙权的心里,能信得过的人还是孙氏族人和淮泗旧部,江东士族则只能靠边站。

讲到这里,我们可以作总结了:在公元三世纪建立起的魏、蜀、吴三个政权,都需要面对士族政治这个历史潮流。而无论他们采取什么态度来对待这个潮流,都无法改变他们短暂的命运。这不仅是因为时代的车轮终将碾过每一个挡车的螳臂,更因为由士族主导的王朝从来都是短命的——从曹魏到两晋南北朝,都是如此。究其原因,还是因为士族的首要忠诚对象是家族而非国家。所谓“天下兴亡匹夫有责”,那是匹夫的事情,和士族没啥关系。

而如果任由这类只享受福利却不承担责任的特权阶级发展下去,才是最可怕的事情。