西安半坡仰韶文化遗址的地学解析

西安半坡仰韶文化遗址的地学解析

地球科学与环境学报第29卷第3期 戴宏 丁华 屈茂稳 刘文红

摘要:以地学背景分析为基础,探讨了地学背景与半坡仰韶文化遗址的关系。半坡仰韶文化遗址位于新构造运动形成的渭河地堑内的西安凹陷,地学背景对于半坡仰韶文化遗址的形成具有重要意义,重点体现在新构造运动奠定了文化遗址形成的环境背景,区域水系及地貌结构为半坡先民提供了良好生活环境,秦岭北坡及附近的岩石为石质工具的物质来源等方面。

0引言

西安半坡仰韶文化遗址位于西安东郊的浐河东岸,是中国黄河流域新石器时代仰韶文化遗址的典型代表。半坡先民时代距今约有六七千年,当时的社会经济已进入原始农耕阶段,人们生产所用的工具多为磨制石器,日常生活用品则是使用细泥红陶和夹砂红褐的陶器。半坡遗址是中国史前考古中第一次大面积揭露的史前聚落遗址,开创了中国聚落考古学、环境考古学研究的新领域。该遗址发现于1953年,近半个世纪以来,考古学家、民俗学家、文物专家等各类学者从不同角度对遗址遗迹进行了研究,主要成果集中在两个方面:其一直接利用考古资料来论证揭示60 0多年前处于母系氏族社会繁荣时期的先民生产与生活情况,这对研究中国原始社会历史有着重要的科学价值;其二对遗址的应用理论研究比较注重,例如展品陈列、文物保护与管理、宣教工作等,这对于遗迹的可持续利用有着非常重要的意义。但是这些研究中都没有深层次地探讨地学背景与文化遗址之间的关系,从而无法揭示先民与环境和谐统一的真正内涵,达到遗迹可持续利用的目标。基于以上原因,笔者拟从地学视角对半坡仰韶文化遗址的形成发展进行研究,分析文化遗址的大地构造背景、地貌、石质工具的岩石来源等,揭示先民与环境和谐统一的地学背景,为遗迹可持续利用提供科学依据。

1地学背景分析

1.1区域大地构造背景

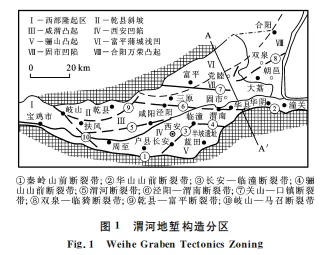

陕西省地跨三大构造单元,北属中朝准地台,南属扬子地台,中部为秦岭褶皱系。第三纪以来,新构造运动剧烈复杂,构成了独具特色的新构造景观——陕北黄土高原拱起地块、渭河地堑沉陷、秦巴差异性断块隆起。渭河地堑位于陕北黄土高原拱起地块与秦巴差异性断块隆起之间,系新生代形成的复杂的“箕状”地堑。地堑构造内有许多形态各异的断凸和断凹组成,依据沉积相、构造运动等特征,渭河地堑可以进一步分为Ⅷ区[1](图1)。西安半坡仰韶文化遗址位于渭河地堑内的西安凹陷东部。

西安凹陷位于临潼—长安断裂以西,哑柏断裂以东,秦岭北缘(麓)断裂以北,渭河大断裂以南的冲、洪积平原和渭河一二级阶地上。该凹陷从第三纪早期以来一直在沉降,以半深水蓝灰色河湖相沉积为主。第四纪以来,随着秦岭断块与北山拱起继续上升,凹陷周边掀斜翘起,发育洪、冲积扇群堆积。全新统主要为现代河流冲积、洪积层及风力搬运的黄土。

1.2区域地层

由于受局部大地张性应力作用,西安凹陷为断陷型构造单元。基底岩性为中元古界片岩等变质岩,埋深大于50 0 m,盖层为新生界第三系河、湖、冲积相的碎屑岩类,沉积地层自下而上划分为[1]:古近系始新统红河组(E2h)、渐新统白鹿塬组(E3b);新近系中新统高陵群(N1gl)、上新统蓝田灞河组(N2l+b)和张家坡组(N2z);第四系三门组(Q1s)、公王岭组(Q2g)、陈家窝子组(Q2c)、乾县组(Q3q)、马兰组(Q3m)、半坡组(Q4b)(表1)。古近系、新近系、第四系之间均为不整合关系。半坡仰韶文化遗址及附近主要地层为新近系、第四系。

1.3区域水系及地貌特征

1.3.1区域水系

西安凹陷区域范围内的水系为渭河水系,由于地壳差异运动,整个区域东南高西北低,致使渭河南北侧支流截然不同,南侧支流多为单支羽状水系,北侧支流则为树枝状分叉水系。半坡遗址附近的浐河为单枝状水流。浐河发源于蓝田县汤峪,与灞河汇合后注入渭河。据学者研究,现在白鹿塬西侧和长乐坡之间的低洼地带,是古代浐河中下游区河床的宽度。依据古河床的流沙堆积状况可推测浐河在半坡先民生活时期水量非常大,虽然随季节变化水量有涨有落,但总体上水量丰盈,导致河畔常有许多湖泊分布。

1.3.2区域地貌

由于渭河地堑周边的秦岭、北山山地多次断块抬升,因而周边基岩山地高于渭河地堑30~160 m,地势自周边山地向地堑中央呈阶梯降低,地貌组合依次为周边山地—山前冲洪积扇—黄土台塬—河流阶地。半坡遗址所在的西安凹陷地貌结构基本符合上述规律,南边为秦岭山地,向北依次为山前冲洪积扇、黄土台塬、河流阶地。凹陷区内主要有渭河河漫滩、渭河一二级和三级阶地、古河道洼地、黄土台塬。在半坡遗址附近主要为渭河二三级阶地和黄土台塬,二三级阶地上部为中上更新统黄土,厚25~30 m,下部为中更新统冲积层,厚10~20 m;黄土台塬为白鹿塬,海拔50~70 m,高出二级阶地10~30 m。

半坡仰韶文化遗址处于浐河东岸的二级阶地之上,其南北东三面为白鹿塬,是地学上称“川河时代”原始村落居住遗址的典型代表。

1.4古气候特征

关于渭河流域史前时期的环境与气候状况,自20世纪60年代诸多地学专家对此问题进行了专门研究。半坡遗址大围沟剖面[2]能够充分反映史前时期的气候及环境变化(图2)。大围沟是半坡先民挖掘的作为不同氏族居住区的分界线和防御设施。大围沟中地层的堆积物是半坡人生活期间及其后来堆积起来的,剖面显示半坡人生活最活跃期为60 0~50 0a前,这正是全新世气候最温暖潮湿的时期,对应于北欧的大西洋期[2]。

除此之外,植被特征充分反映出气候变化和地理环境的差异。100 0多年以来的植物演进历史表明,木本植物和喜暖分子的增加,草本植物和耐寒冷植物的减少,受到各地冰退时间早晚不同的影响,体现出全新世植物群面貌的先后亦有差别。通过对大围沟地层剖面土层密集采样和孢粉分析,可复原半坡遗址的古气候环境。半坡遗址孢粉组合特征表明,在距今850~50 0a,气候和环境曾有5次变化:

(1)最早阶段,植被以十字花科、豆科为主的中生草原,表明气温曾一度回升变暖。

(2)

以松、蒿为主的森林草原,气候稍凉,温度有所下降。

(3)植被为含有亚热带山地针叶树种铁杉的温带阔叶落叶树森林景观,气候温暖湿润。

(4)植被以松、云杉、冷杉为主的针叶林及草原,反映了较冷的气候条件。

(5)植被为含有亚热带山地针叶树种的针阔叶落叶混交林或森林草原,气候温暖湿润,这正是距今60 0~50 0a前半坡人生活最活跃的时期。总体上,在半坡先民生活时期气候变化逐渐向温暖潮湿方向演化。

2地学背景对文化遗址的影响

2.1新构造运动奠定遗址形成的环境基底

半坡仰韶文化遗址位于渭河地堑内的西安凹陷东部。西安凹陷从上元古界—白垩纪一直都处于抬升状况,这一时期地层缺失。自第三纪开始由于新构造运动一直在沉降,第四系沉积了厚度较大的粘土、黄土,为一相对稳定的大地构造单元。新构造运动使西安凹陷具有盆地性质的环境基底,为半坡先民定居繁衍提供了可能的选择。由于凹陷中活断层的挤压—剪切断隆或拉张—剪切断陷运动,凹陷区被划分为更低一级的上升和下降断块,不仅控制了沉积物的类型及厚度,而且奠定了现今地貌单元特点及分布。上升断块为黄土梁峁和黄土台塬,下降区为冲积平原、阶地及滩地。这些地质构造背景奠定了半坡仰韶文化遗址形成的环境基底。

2.2水系、地貌结构为半坡先民提供了良好生活环境,对半坡村落的经济方式、生产生活工具有重大影响

区域构造条件决定了水系特点、地貌结构类型,受秦岭褶皱带、北山构造带构造运动的影响,半坡遗址区由南向北依次为山地—黄土台塬—河流阶地—河流为主,可以满足先民对于依山傍水生存环境的需求。半坡遗址位于浐河二级阶地之上,阶地高于河床10~20 m,可防水患;浐河水量充盈,可满足先民生产生活需要;第四纪沉积的黄土质地均匀、含有丰富矿物质,次生黄土还含有较多腐殖质,非常适合农业的发展。这些为半坡先民提供了良好的生活环境。

由于阶地面积有限,单一的经济模式不能满足半坡先民生活之需,先民又有临近河流(距浐河约800 m)这一便利条件,这些决定了半坡人的经济方式主要以渔猎业和农业为主,而不同于其他平原地区。经济方式对生产生活工具的选择和发展具有重大影响,例如由于渔猎的需要,工具主要以网坠和刃口较钝的盘状器为主;农业在当时具有重要地位,人们为了种植粮食,首先需要砍伐大量的灌木,生产中砍伐工具就显得非常必需,如石斧、石锛和刃口锋利的盘状器。

2.3古气候、黄土性质对于半坡先民建筑方式的选择有着积极的促进作用

在旧石器时代先民以山洞作为居室,进入新石器时代以后,先民从丘陵地区进入盆地平原,已无洞穴可以栖身,于是仿照旧石器时代的洞穴用石器、木器等工具在黄土地带向地面挖掘,出现了地穴式、半地穴式的居室。黄土是极细的矿物质砂粒,垂直节理发达,直立性很强,由人工开凿为壁立状态不易崩塌,人们利用黄土的这种优越性质,构建生活空间。由于地穴式建筑排水性能太差,久住使人体感到不适,出入又不方便,所以半坡先民早期居住形式多为半地穴式建筑,从地面向下开挖,用坑壁做墙,利用黄土的垂直节理面形成较为封闭的居住建筑。半地穴式建筑最大问题就是潮湿,随着半坡时代后期气候向潮湿演化,这种问题更加严重,会使人们患上诸如关节炎等疾病,于是半坡先民的晚期建筑出现了地面上的方形房屋,充分利用黄土的湿陷性及可塑性,建筑屋墙(木骨泥墙)和柱底(用柱坑回填法形成硬土圈)。

建筑的变化一方面显示了半坡先民的聪明才智,另一方面也印证了黄土性质、古气候对于半坡先民建筑方式的选择有着积极的促进作用。

2.4秦岭北坡及附近的岩石为石质工具制作提供了丰富的物质来源

半坡先民使用的工具有石质、骨质和木质,其中石质工具是主要的生产工具。制作石质工具所用的岩石,经鉴定总共有37种岩石[3](表2)。

石质工具的岩石来源于何处,对此说法不一。笔者通过对半坡石质工具的岩性和半坡附近的地层岩性对比、实地踏勘,认为秦岭北坡及附近的岩石为石质工具制作提供了丰富的物质来源。半坡遗址南倚秦岭山脉,北邻渭水主干河道,东靠秦岭支脉骊山山脉,西接少陵塬。在半坡遗址区内主要为新生代地层,属于沉积岩区域,所以石质工具的岩石应该不是来自本区域的;石质工具岩石也绝少取自于渭河以北,主要由于渭河基岩出露较少,距沉积岩类砂岩、石灰岩、紫色页岩、粘土岩 离较远,岩性单调,又有渭河这一天然屏障[3];而距离遗址几十千米的秦岭北坡主要为太古界、元古界的古老变质岩及古生界地层,其中夹有各期岩浆活动所形成的岩浆岩侵入岩体,周边地层出露的基岩按时代从老到新的顺序为:

2.4.1太古界

太古界太华群及秦岭群,主要分布于半坡遗址以南距半坡30~40km的秦岭北坡地带。主要岩性有黑云母斜长片麻岩、二云母角闪片麻岩、黑云母片岩、大理岩、角闪片麻岩、石英岩、铁质石英岩、片麻状花岗岩、石英云母片岩、花岗岩、矽质片麻岩、云母角闪片岩等。

2.4.2中下元古界

中下元古界宽坪群、陶湾群及熊耳群,主要分布于浐河上游的汤峪、库峪及灞河上游铁炉子地区,其主要岩性有:硅化大理岩、黑云母石英片岩、二云母石英片岩、黑云母斜长石英片岩、石英片岩、大理岩等。

2.4.3震旦系

震旦系主要分布于灞河上游,主要岩性为紫红色砂岩夹灰岩、含铁石英砂岩,局部具砾岩、灰白色厚层块状硅质条带灰岩。

2.4.4寒武系

寒武系该系地层在不同地区变质程度有深有浅,主要分布于灞河上游、灞源街以南、铁炉子以北的地带,主要岩性为杂色灰岩、透镜状灰岩、泥质灰岩、干枚岩、薄层灰岩等。

除此之外秦岭北坡浐、灞河的源头地带,还出露不同时代岩浆活动所形成的岩浆岩。

通过以上分析,结合半坡时期氏族间的交换由近及远的特点,可以得出制作石质工具的材料,几乎全部取材于半坡以南的秦岭北坡,而不会取自于渭河以北、关中以西等其他地区[3]。

半坡先民利用这些岩石以就地取材为主:一是取自河道之中,二是取自岩石原产地。遗址前的浐河河道为第一取材地,灞河河道为第二取材地,岩石原产地为第三取材地。河道中的岩石主要是河流由秦岭山地携带而来,在半坡遗址的东西两侧分别为灞河、浐河,二者皆源于秦岭北坡山地地带,两条河流流经的山地地段,均为太古界、元古界的变质岩及古生界地层,其中夹有岩浆活动形成的岩浆岩。地史时期,由于河水的侵蚀作用,河岸两侧基岩山地岩石被河水冲入河床,沿谷底搬运至中下游地区,所以由古至今浐河及灞河河谷地带留下了河流搬运沉积作用形成的来自于河流发源地地带的石质材料。

从半坡遗址附近的河床砾石来看,砾石的磨圆度较好,但分选性较差,大小不一,岩性差别也较大,正好适合制作各类工具。半坡人往往以河道中砾石为原始材料进行简单工艺加工而成形。

2.5第四纪黄土沉积地层为陶器制作创造了条件

陶器的出现是人类社会发展史上划时代的标志,它不但成为人类日常生活中不可缺少的用具,而且更加稳定了人类的定居生活,从而加速了生产力的发展。半坡陶器是半坡先民主要的生活用具,出土约1.4万件,是由有制陶经验的妇女们制造的。她们选用粘性适中、泥质较细的第四系黄土作陶土,并根据器物的不同用途,或淘洗掉其中的杂质,或掺和适量的沙子以便耐火。

陶土的原料为具有一定粘度、泥质很细的普通黄土(一般不含钾及钙质),统称粘土。在区域地层中,第四纪赋存有大量的各类粘土,为制作陶器带来丰富的物质来源,尤其是全新统半坡组。半坡组以冲积、洪积浅黄褐色砂质粘土、粘质砂土、粉细砂为主,富含石英、长石等成分[4-1],是不可多得的良好陶土。半坡先民滨河而居,就地取材,采用适宜的天然粘土,为了农耕生活的需要制作陶器,又把氏族共同体崇尚的图案纹样彩绘烧制在陶器上,成为多姿多彩的彩陶。陶土的成分对陶器烧结和颜色具有一定影响,由于半坡当时土中含铁质较高,故而陶器呈褐、褐红等颜色,而利用的颜料用赤铁矿和氧化锰制成,然后用和毛笔相似的工具,在一些细泥质的器皿上进行描绘彩画。不同用途的器皿用不同的原料制造,如煮饭用的是耐火的粗砂陶,盛水用的是细泥陶,汲水用的是质地坚硬的陶土。

3 结语

半坡仰韶文化遗址的形成与地学背景密切相关。遗址位于渭河地堑内的西安凹陷,新构造运动使西安凹陷具有盆地性质的环境基底,为半坡先民定居繁衍提供了可能的选择;区域构造条件决定的水系特点、地貌结构类型满足先民对于依山傍水生存环境的需求,对于半坡村落的经济方式、生产生活工具有重大影响;温暖潮湿的古气候及特有的黄土性质对于半坡建筑的发展有着积极的促进作用;秦岭北坡及附近的岩石为石质工具制作提供了丰富的物质来源;第四纪半坡组以冲积、洪积浅黄褐色砂质粘土、粘质砂土等为主,富含石英、长石等成分,是不可多得的良好陶土,为陶器制作创造了条件。