“你的海报不够高级。”是甲方最后的倔强【杰视帮】

做设计的时候,经常听到一个词【高级感】。

配色再调调吧,缺少【高级感】;

构图再改改吧,缺少【高级感】;

氛围再加加吧,缺少【高级感】。

看到这三个字,我相信不止一个人恨得后槽牙都咬碎了,仿佛这成了甲方与运营刁难设计师的通用招式。

不仅显得自己懂行,又显得对方火候欠佳,为后期压榨稿费做铺垫。

“整天高级感高级感,大家都是每天挤地铁打卡上下班的打工人,哪儿来那么多高级感!”

不止在电商设计存在这样的咄咄逼人,在电影海报的圈子里这种现象更是过犹不及。

至于原因,昨天的推文底下有位朋友的评论相当精辟:

网大电影和国产影视业的迅速崛起让整个生态链迅速膨胀,而生态链的头部,影视行业的门面与第一印象——影视海报,自然成了一块香饽饽。

蛋糕大了,盯着的人自然也多了。

高收益高回报的背后,是业内平均分数线的迅速拔高,是来自整个互联网的审视与评判,比如引起轩然大波的《花木兰》海报。

以及《有翡》的海报。

如果说花木兰是色彩与后期上的槽点让人批判,那有翡的海报仅是因为平铺直叙的构图就足以被人审判。

掌握各种技法仅仅只是入门,如何迎合甲方和观众最后的倔强,将海报做得高级而接地气变成了整个设计圈子里最富争议的话题。

什么是高级感,这是一个连万能的百度都难以用直观文字诠释的难题。

有人说高级感是与众不同,有人说高级感是惊世骇俗,也有人说高级感是特立独行,但是,这种解释本身就是犯规的。

用一个抽象词语去解释另一个抽象词是毫无意义的,没有123,没有公式绝对值,大家都只能走一步看一步,像拆盲盒一样去试探。

不过,在摸石头过河的过程中,国内越来越多的优秀设计师给出了自己的答案。

黄海、赵力这样的顶级设计大神自不用多说,在前几天的第四届平遥国际电影展上,不少参展的优秀影片从电影海报上就先声夺人,让人直呼:“太高级了!”

往常,针对海报赏析,我们往往是一张图配上一段解析。不过,这种方式或许并不适用于电影海报。

电影本身是浪漫主义的产物,所以它的附属物也应该是浪漫的。

一万个读者心中有一万个哈姆雷特,这一次,我们先不带任何引导性地看几张参展电影的海报。

《汉南夏日》

《蓝色列车》

《不止不休》

《荒野咖啡馆》

《冰下的鱼》

《珍珠》

《小事儿》

《幻觉之书》

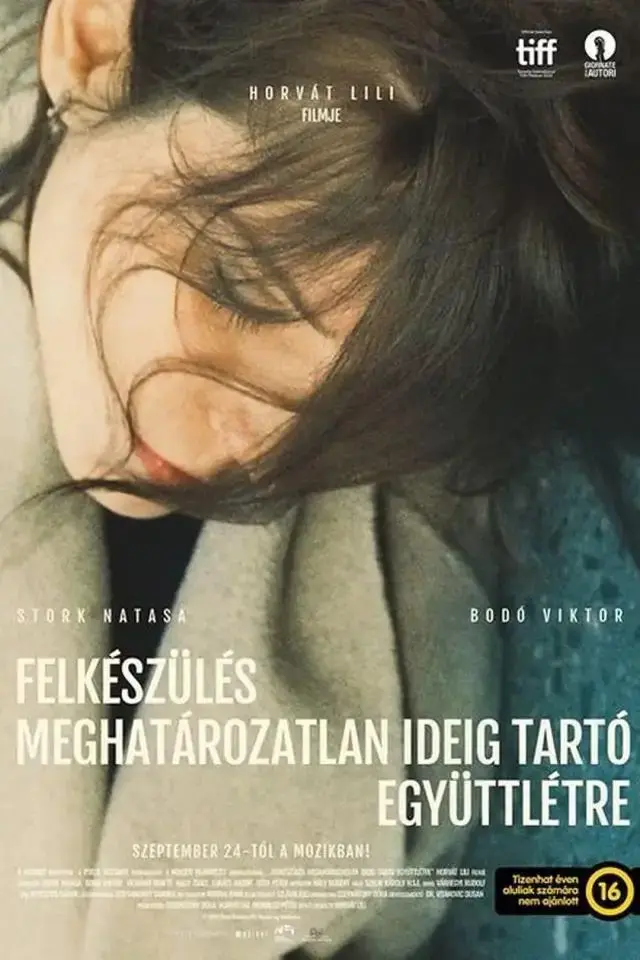

《未知时间的爱》

《雅尔达》

这10张海报,你感受到了什么?

10张海报用多种方式,诠释了对高级感的探索。竖屏海报和横屏海报最大的不同在于画面占比上,横屏海报往往有更大的空间去设计场景,通过细腻刻画的恢弘场景揭开电影神秘的面纱。

但竖屏海报无法复刻这种形式。

不仅难以构筑恢弘的场景,竖屏画面的特殊性让海报在设计上都显得有点缩手缩脚。

横屏海报可以恢弘壮阔,而竖屏海报发展到现在,似乎只剩【高级感】这条路了。

从这个角度上来说,竖屏海报比横屏海报更难。不再只是具象化的设计,而是更偏向一种抽象化的概念诠释。

回到最初的问题,既然【高级感】是海报的殊途同归,又是甲方最后的倔强,那么制作海报的【高级感】到底有没有什么提纲挈领的要点呢?

这个可以有。

高级感可以诠释为以下三点:

【克制】【极致】【特立独行】

克制。

很多分享高级感海报制作要诀的文章都提到过一个技巧:低饱和低明度的色彩。

这个技巧有用吗?有用,但还不够。

这个技巧没有解答更本质的问题。

运用低饱和或低明度的色彩可以归结为一点:克制。

德国工业设计师Dieter Rams在【设计十戒】中提到:“好的设计是尽可能的无设计”

海报设计中的克制也同样如此,克制自身的欲望,不仅是克制色彩的饱和度和明度,从色相和造型上都要保持克制。

之前有分享过,什么样的颜色才显得高级?

绿色?不行。蓝色?也不行。

但介于两者之间呢?不错,有点意思。

再降低点饱和度,真不错。

当你第一眼说不出这个颜色的色相时,这个暧昧的颜色就会在心理上给人一种神秘感,继而挥发出一种高级的质感。

这种对色相表达上的克制,正是一个颜色具有高级感的奥秘。

造型的处理上也是同样的道理,如果只从审美的角度上来说,《花木兰》的国内海报是失败的。

因为它毫不掩饰其为了角色而设计的目的,不加修饰地将角色一个个罗列在画面里,少了对造型的克制,自然缺失了美感。

同比《花木兰》的国外海报,单一角色和造型的暗调处理,克制住了张扬的造型,同时添加了元素遮挡,画面的整体感会好很多。

当然了,此前文章也说过,《花木兰》的国内正式海报从商业的角度来说并不失败,感兴趣的朋友可以点击下方传送门。

中国地区的花木兰海报绝不是一张失败品。【杰视帮】

极致

对画面色彩与造型要克制,对画面的细节处理要极致。

尤其是竖屏这种展露元素不会太多的海报,将仅有的几个元素的细节刻画到极致是一张优秀海报的前提和最基本要求。

做过影视类海报的朋友对此应该深有体会,往往一个耳环或戒指这类的小装饰,美化调整的图层可能都会涉及二三十层。

听上去是不是很夸张?但实际上,极致的细节刻画反而是最好掌握的。

影视海报的极致处理无外乎4个方面:场景构思、黑白素描、配色逻辑和情绪渲染。

场景构思讲究先正统后创意,先从前人经验和案例中汲取精华,再谈后续的自主创作。

黑白素描讲究体积感的刻画,尤其是人物表现上,为什么很多画面角色总显得那么平?就是在最基础的黑白上出现了疏漏。

黑白逻辑不是简单地表现人物的明暗面,更重要地是用黑白关系展现出人物骨骼结构,将真实人物与二次元人物做出区分。

要做到这一点,对人体结构的基础素描知识自然必不可少了。

在配色逻辑上同样如此,除了讲究对色彩运用的克制,还需了解不同色彩所传递出来的情感,这点上,又和色彩心理学挂上了钩。

而最后的情绪渲染更是大一统的综合性考验,除了考验设计上的各种技法运用,更是对下层市场敏感度的考验。

这一环套一环的高要求,给很多向往影视设计的追梦人泼了一盆冷水。但我也相信,逐梦人的心火是不会轻易被浇灭的。

在这里说点题外话,为了让更多的爱好者能顺利接轨影视设计,这便是我们影视班开班的初衷。

我们以影视海报设计的四大技法要点:构图、黑白、配色和后期为核心纲领,逐个攻破,目的很明确,也很功利:

只教设计影视海报所需掌握的全部内容。

从选材,定调,到人像精修,环境精修,再到配色和氛围渲染,既然是以实战为目的的功利性课程,我们自然是用大量的案例让学员熟悉设计过程中的每一个细节。

俗话说,是骡子是马,拉出来溜溜。

好的课程不仅靠优秀的内容设计和因材施教的好老师,更重要还是得看学员学完后的成果如何。在这点上,我们还算挺有底气的。

我们不保证学完出来就能捅破业内的天花板,但至少结业后不少同学成果找到了影视海报的工作。我们也不保证每个人学完后设计水平都能出神入化,但至少毕业后我们会有持续的学习小组和辅导群终生学习,互相帮扶。

就连我们设计部的小伙伴学完后也直呼内行,可以用零星的闲暇时间自拍自演,去致敬自己喜爱的海报。

特立独行。

将【特立独行】放在【克制】与【极致】之后,是因为最后这一点,仿佛在推翻上述所有观点。

我们可以通过学习原理做到克制,可以通过学习技法做到极致,但是,这一切都是我们汲取前辈总结的经验教训换来的成果。

换句话说,我们只是传承记忆的见证者。

那么,传承之后呢?

学习和记忆不仅是人类的特权,机器也可以。大师之所以被称为大师,在于他不仅传承前人的积累,更是将这些积累掰开嚼碎,一点一点消化成自己身上的血肉。

设计出自己的东西,相信每一个设计师在入门时都听过这句话,也都励志这样做。

但是,接受了社会的拷打,这种棱角逐渐被磨平了。

这种打磨是好是坏?放在以前或许会堂而皇之说,不要这样,大家要有自己的风格。

然而,自己的风格不能当饭吃,不被社会认可的风格终究换不来衣食住行的基本需求,还是那句话,有多少人愿意成为梵高?

所以,从我个人的角度,无所顾忌的【特立独行】是走到了一定高度,不再为经济发愁的设计大佬的特权。

而还在努力向社会证明存在感的我们,还是先将【克制】与【极致】拿捏好,再在有限的涟漪里,寻求自己的【特立独行】。

退一万步,高级感本就是社会当下的主观感受,和【特立独行】也是矛盾的。

对欲望的克制,对自由的渴望以及对现实的认可,在矛盾与暧昧的夹杂中衍生出的抽象概念,这就是我所理解的【高级感】。

这是甲方一厢情愿的倔强,

也是我们振翅高飞的努力。