我好像从来不会“读书和思考”。

◼️ 《我在垃圾桶里捡玫瑰》/这是今天的原标题,但原谅我决定做一个不那么浪漫的人。

◼️ 昨天是情人节,我的一天过的很有趣:我和一位律师在酒吧里辩论了男权和女权——甚至在我酒醒后还惊讶的发现有人把这段辩论视频airdrop给我;

◼️ 我隔着一张桌子听一位漂亮的女孩子和他的男朋友吵架:女生哭花了的脸和压抑声音着不想惊扰到别人的样子可怜极了,我很难想象是什么样的矛盾需要在这样的时间点、这样的场合和这样的节日无可救药的爆发出来:那个男生很快离去,女孩一个人坐在桌边用手捂着眼睛,我知道此时的安慰只会让她更尴尬,我跑上前去:“姐妹,我刚刚就注意到了,你的指甲太闪太漂亮了!能给我看看吗?”女生破涕为笑,一边伸出了她的手一边说:“希望刚刚指甲闪瞎了他。”

◼️ 我穿过一对对情侣构成的人潮,在角落里捡起了很多束玫瑰花:千万别听网上的垃圾桶捡玫瑰教程,垃圾桶的玫瑰花根本等不到你去捡,就会被其他人争先恐后的抢走,变成下一个流通的货币。但很多街巷的转角处,光亮找不到的阴影里总是会有些被丢弃的花束,就像一个可能永远见不到光的爱情——于是我掸掉了它们身上的灰尘,把它们带回了家:玫瑰又没有做错什么,错的明明是人。

◼️ 我还和恋人在凌晨二点半的街头疯狂寻找一家还开门的酒吧:但每一位酒吧经营人都意味深长的告诉我们:情人节营业不过两点,是这一行默认的惯习:因为两点之后,新情侣不属于酒吧,老情人不需要喝酒。

◼️ 很有趣,我倚在车窗玻璃上,看空空荡荡的街道,感到生活前所未有的丰富,但这样的丰富又与我们时常在网络上耳提面命的荒谬感背道而驰。

◼️ 从今年开始,我察觉到了人与社会之间若即若即的微妙关系:一方面,热搜的变动、得到广泛关注的新闻和随时发生的社会事件全然地包裹了每一个个体,以至产生了“远方的哭声与近处的嘶吼都与我有关”的过度共情,这样的结果要不是无休止且痛苦的政治性抑郁,以致情绪和观点都开始极端化;要不就是逐步的麻木,就像那只被锤打的牛一般做不出任何的反应。但另一方面,个体又同时与这些远方与近处保持了恰当的距离,具体而言似乎就是地球不爆炸,我就得考研、天上不下刀片,明天照常上班的无奈感:时代的泥沙俱下中是个体一成不变的生活。

◼️ 我们在这种失序和无序中反复地摇摆,最常见的结果就是变成一个无聊的大人:不关心政治、不关心权力、懒得辩论、不多计较、得过且过、偶然几句高谈阔论,然后又回归到机械化的生活中:像一个犬儒主义者那样。

◼️ 于是很多趋于犬儒主义,或者机敏地察觉到一丝不对劲却又无法给出一个拥有说服力答案的个体开始发出这样的询问:我们到底要如何生活?我们到底要思考点什么?我们到底如何才能保持思考和洞察。

◼️ 这就是今天的推送,捡一朵玫瑰,思考被丢弃玫瑰的命运。

🥀

02/15/WED.

保持閱讀/保持思考。

@TuTouSuo™️

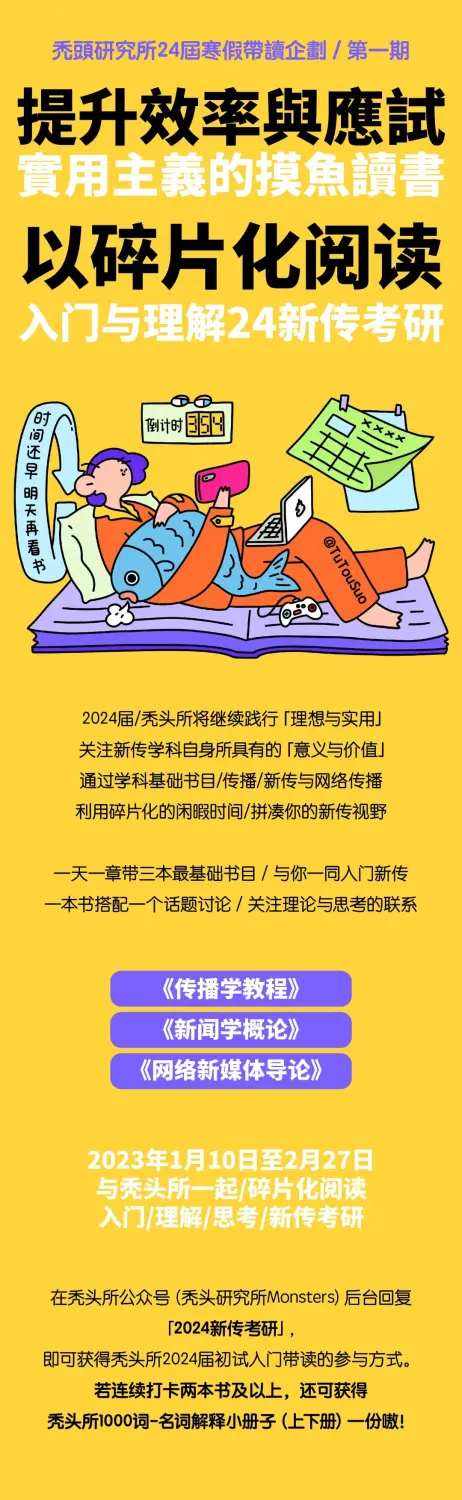

我们总是收到这样的消息,询问我们究竟是如何进行阅读,又是如何保持思考的——去年我在「我保持学习状态的懒人方法」这篇推文中浅浅地分享了一些我的生活习惯,诸如做计划、做摘抄和利用碎片时间等等——但介于新的一年有了新的成长,也有了一些新的感悟,我想是时候用一篇新推送,来聊聊「读书」和「思考」这两件小事。

今年我们的主题里有一个秃头所以前从未用过的词:「入世」。

在过去一年里,项飙教授的书和论文对我产生了非常大的影响,他提出的「重建周围」的概念让我意识到了在宏大的社会命题之外,个人真切的生活轨迹其实恰恰是一切恢弘变迁的诠释和映照:「重建周围」这一说法,在我浅薄的理解下,或许指的是每一个人以自我为中心,去观察和感受生活中其他个体与自己的关联:你邻居的生活、你同事的生活、是谁将快读送到了你的手上,那个清晨五点开始卖豆浆和油条的阿姨又过着怎样的生活——在这样的观察与视角下,一个城市的运作,甚至一个更大的结构体系的运作就会以个人为中心而变的十分清明:

快递员连接了城市的物资传递,卖豆浆的阿姨满足了一部分人的早餐需求,你的同事和你生产着一些片段化的网络内容供人取乐:整个城市,或者说社会在每一个独立个体的视角上予以连接和重构,社会学的颗粒度小到了一个又一个具像化的人和他们的生活,他们的生活轨迹和日常行为的连接,又变成了着荒谬的、丰富的、娱乐的、艰难的时事。

所以要「入世」,因为要「观察」和「思考」。

但也要先「读书」,因为这种堪称绝妙的思考暂时无法从我的大脑中迸发出来,但前人早已把它们谱写成了生动的序曲藏在了书本的字里行间,只等我去翻开。

于是我在某一个辗转反侧的深夜爬起身在笔记本上留下了这样的一串话:「以体验为核心,深度浸润于日常生活中,去观察、拍摄人物的生活与日常的企划,也是将理论、理想主义落回生活;是尽可能通俗但有力量的一次田野式的自我探索和研究,是向外观察和向内思考的融合」。又在第二天醒来给这段话起了一个还挺土的名字:感知计划。

这就是我保持思考的源动力:读书、找到困惑、思考、观察、解困、解决不了就继续读书、思考、再观察。

而「读书」「思考」「观察」则是三个问题。

@TuTouSuo/4.0

*

◼️ 读书,不偏执地记

@TuTouSuo

先说读书这件事,大家在读书的时候往往会陷入两个误区:第一,读了就忘,为了把读的东西记住就疯狂的做笔记和做摘抄,导致一本书要读很长很长的时间,甚至很长的时间读完了,还是会忘记;第二,进行一些广泛而粗略的阅读,以至于的确看了不少书,但需要用的时候脑子就打了个结,什么都想不起来。

我一直认为读书本身是一件非常私人的事情,其没有技巧而言,作为一种闲暇放松,或者一种相对轻松的知识获取方式,只要你觉得自己阅读时舒适且愉悦即可:但问题在于,很多时候我们的读书本身就带着一定的功利主义取向,目的不是愉悦而是准确获取知识,这个时候读书技巧就显得重要很多。

所以第一步,明确你的读书目的:是为了有趣和获取新观点,还是为了在某些需要的场合使用这些书本内容。基于目的进一步分析,你最终会以什么样的形式使用到这些书本内容,是讲解给别人听,还是引用在自己的文章中,还是用作自我开导和自洽的方式。

以我自己为例,我读书既是为了保持信息的输入和更新,也需要在课堂或者其他分享中讲解给大家听,或者是在推送中引用相关的段落和句子,一些有启发意义的书也会成为我自我开导的方法。

基于这三个目的,我的读书方式如下:

第一步,完整通读这本书,在通读时会用笔画出一些有想法或者有感悟的片段,如果身边没有笔就会直接把这一页折起来;

第二步,在阅读完这本书之后,我会简单的用百字左右去概括和提炼一下这本的内容,并把这本书记录在我的已读书单list中:即使是阅读了一本同人文或者是原耽小说,我也会做同样的事情,因为这也是保持自己记忆,在未来想要重新找到这本书最有效的方式。

第三步,我会找一段比较完整的时间,如果书内容比较多的话这段时间可能会长达一整天,用这段时间来从头到尾把书里标注过的语句全部摘录到以这本书命名的电子笔记本里(如下图),在部分语句中会简单地撰写一些感想或者关键词,诸如「女性主义」等。

大部分书我就会做如上三个步骤,除非是一些读完特别有冲击性的书籍,我可能会单独撰写一些读书笔记等内容,这件事在过去几年我常常做,但由于近些年的文字写作实在是太频繁了,以至于在工作之余的文字写作我也会有些偷懒:反正哪天写推送推荐的时候都要写的,到时候再说吧——会有这样的心理。

相对而言,我对读书和做笔记这件事没有太多的偏执和强迫,顺其自然:阅读,划线然后记录——因为我会幼稚地认为,如果给阅读贴上了太多固定不变的模式或者必须要做的诸如笔记、框架图,阅读本身就不再松弛,它的功利性一旦大于兴趣性后,这项消遣就会变的索然无味,甚至让人抵触。

*

◼️ 思考和洞察:重建周围

@TuTouSuo

接下来聊聊「思考」和「洞察」这两件事,他们本身就是一体的:在书本里获取的理论也好,观点也罢如果不落到现实生活中,如果不去映射自己的生活,那它说到底不过是一些空中楼阁,作为阅读者也难以真正和这些理论与知识共情。

就像我们今日之所以总是引用或者推崇批判学派的观点,恰恰也是因为这一学派中观点的现实性,对权力和资本的批判性,在今天的社会中同样展露无遗:理论给了我们一种更精简的、更有逻辑的方式去诠释或者对抗此处的生活——

就像当我们在《传播学教程》中读到:“新崛起的白领阶层不但不拥有任何的资产,而且仅仅作为大企业组织这架机器上的零件,机械的承担着“非人格化“的作业或服务,甚至于在今天还被迫承担着赋予机器人格的工作。在高度合理化的企业组织面前,他们常常抱有一种失落感和无力感,进而在业余生活中逃避到大众传媒提供的消遣或娱乐中。”这句话时,恍然升起的那种共情感,这就是落回现实的意义。

因此,当我们作为一个社会中的个体和社会的基本组成部分,有能力也有条件去感知生活与环境变迁,社会的脉搏也会在我们的身上留下诸如「小镇做题家」「发疯」这样的印记时,这就构成了我们足以去把阅读到的理论落入到自己的生活中进行思考的前提。

但个人的经验、生活和视角终归是有限的,我们生活在自己的同温层中,必须依靠普遍意义上的「周围」连接,把不同生活背景、不同生活方式、不同社会角色的人囊括到以你为中心的视野中去反复的验证、推翻,才能慢慢地建构起真实的、有价值的思考。

举个例子。

首先是验证:当我们阅读到上文《传播学教程》中对「新崛起的白领」阶层的生活时,我们自然将「白领」阶层代入了我们自己的身份角色,但同时这段话中还强调了资本群体,你可以试图带入你的老板,或者你了解的资本家以进行验证这段话语的准确性——这样的验证看似毫无意义,但实际上验证的过程,实则就是你理解理论、应用理论,甚至更直白一点,用一种新的视角去理解社会的方式。

就像我们用景观社会来解释今天网络上的数字滤镜、用消费社会来解释情人节的营销、用文本盗猎者来解释饭圈行为、用监视资本主义来分析考情制度是一样的——这种解释,本质上就是从学理层面,去解释和理解现实社会中习以为常的事物——论文不就是这么来的嘛,xxx视角下的xxx现象,以xxx为例。

你细品。

验证之后,理论和学术角度给我们的是一种「归因」的思维:看到一个疯狂的粉丝是不够的,要看到整个疯狂的粉圈;看到一个剥削劳动力的资本家也是不够的,要看到今天资本对人的整体异化。

于是在此逻辑上,从个人视角出发的验证,最终又回到了对整个社会整体现象的思考和分析,这样的归因、整合多了,这样从一个现象到一类现象的连接多了——就像鲍德里亚看到了太多人们为了意义的买单,就像德波看到了无数景观的操纵,最后自然也就诞生了「消费社会」「景观社会」这样的理论。

所以观察和思考本质是一个闭环,用观察来解释,用思考来创造——捡起一朵被丢弃的玫瑰,你或许想到的,是现代社会枯萎的真空爱情。

⛄️

* ᴳᴼᴼᴰ ᴺᴵᴳᴴᵀ *

「2024/TuTouSuo」

✧

追逐自我/畅意自由

保持灵魂对Freedom的渴望

「2023/TuTouSuo」

つ♡⊂

将书籍与宇宙一同

随身携带

🐼🐡