“太空行动”聚焦恒星和冷原子

第一颗在宇宙出现的恒星可能比科学家原先的预计更早,新的观测成果已将第一颗恒星出现的时间提前到宇宙在大爆炸诞生后的2.5亿年。在宇宙的最早期阶段,原子结构更为复杂的氧原子还没有出现,而第一代恒星出现在氧元素形成之前,宇宙中的氧元素通过恒星内部的核聚变机制产生,当大质量的恒星死亡之后,氧元素通过恒星爆发的方式释放到周围的太空。一支天文团队使用了ALMA望远镜,在一个早期星系中发现了电离化的氧原子,星系MACS1149-JD1的出现可以追溯到宇宙大爆炸之后的5亿年,观测结果证实了第一代恒星的形成比之前预计的时间更早。

伦敦大学学院的天文团队找到了恒星更早出现的依据,为了寻找在宇宙大爆炸之后最早恒星出现的证据,天文团队使用了哈勃太空望远镜对星系MACS1149-JD1的红外线观测资料,使用斯皮策太空望远镜对星系亮度的测量数据,他们通过模拟和计算得出了结论,第一批恒星在宇宙诞生之后的2.5亿年已经出现。长期以来,科学家对一个问题感到了困惑,宇宙的 “第一缕曙光”或宇宙的“黎明”是什么时候产生的?当第一代星系发出了辉映太空的闪耀时,宇宙不再笼罩在漆黑一团的黑暗之中,新的发现有助于研究人员进一步确定第一代恒星形成的时间。

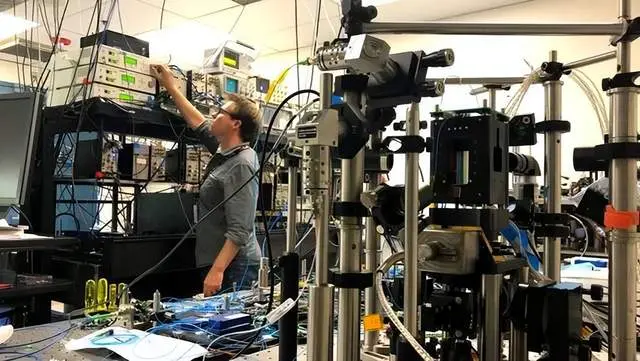

伦敦大学学院的天文团队进行了大物理或天文的观测,美国航天航空局的科学家进行了小物理或实验的检验,他们在太空中创造了一个最冷的实验地点,开展了一项量子物理实验,一个冷原子实验室被发送到国际空间站。在地球上研究量子的行为相当困难,通过移动特别的量子云团或“波色·爱因斯坦凝聚体”,使用激光束将温度降低到接近绝对零度的水平,科学家放大了量子力学的效应,但是,波色·爱因斯坦凝聚态往往只能保持几分之一秒的时间,地球引力的影响不可避免地干扰了量子态的形成。

航天航空局的科学家设想了一种解决方案,在太空寻找最冷的实验地点,他们将一个冷原子实验室或一个实验盒发送到国际空间站,实验方案的初衷是充分利用太空微重力和太空极低温度的条件,冷原子凝聚态得以保持在更长时间的理想状态。通过使用激光和电磁场降低了原子的运动,直到被冷冻的原子处于几乎静止的状态,波色·爱因斯坦凝聚态一旦形成,量子力学的特性就会占据主导的地位,经典物理学的作用则失去了效力,原子的行为更多地表现了波动性,而不是表现为粒子性。

在国际空间站微重力的舱体内,表现了量子波动性的原子大致上可以保持5到10秒的时间,尽管这是一段很短的时间窗口,但是,已经延伸了科学家观测的时长,科学家经过实验数据的分析更好地理解了量子的行为,研究成果可能用于量子计算机的研制。在太空实验室进行的实验还有助于科学家探测在太空无孔不入的暗能量,它们是太空中最广泛分布的能量形式,在太空环境进行的量子物理实验将会带来长远的科学影响。

(编译:2021-5-22)

https://weibo.com/u/6320497409