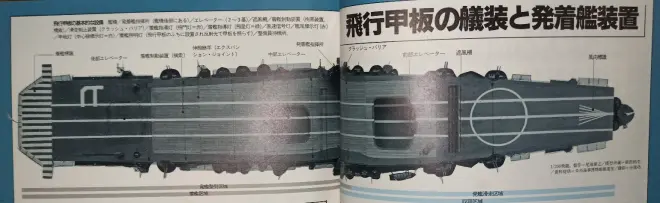

日本海军航空母舰的航空舾装

飞行甲板的基本设备

舰桥(包含后部的发着舰指挥所)、2~3台升降机、挡风栅、着舰制动装置、滑行制止装置、着舰指示灯(红色的照门灯和绿色的照星灯)、风速信号灯、舰艉标识灯(红色)、甲板灯(中心线标识灯为白色)、着舰照明灯(位于飞行甲板后部,通过反射光照亮甲板)整备员待机所。

另外飞行甲板后部有着舰标识。因为飞机着舰时舰宽很容易被机头挡住,所以飞行甲板宽度不足的空母还会有两侧的突出部分,以对准跑道的中心。而飞行甲板较宽的空母不需要该突出。

升降机

升降机的作用是提升机库内的飞机或者将飞机送入机库。空母所采用的升降机大多是日立制作所制造的。战后,日立制作所也生产民用电梯。

升降机的尺寸取决于其所适用的飞机的尺寸,所以翔鹤型有三台重量为20~26吨的规格不同的升降机,升降高度9.55米,升降速度5m/min。动力来自140马力的直流电动机。之后,该公司还制造了装甲空母大凤的升降机。大凤号废除了中部升降机,而且采用260千瓦三向诱导电动机来驱动发电机,以此驱动270马力的升降机提升电动机。为了强化升降机的防护,前后部的升降机重量分别达到了106吨和108吨。信浓的更重,分别为攻击机用的180吨和战斗机用的110吨升降机。升降机能够承受的重量为10吨。

除了油压系统外,升降机上还有几根升降索能够同时提供动力。因为升降机很重,所以升降索上还吊着吊锤,以减少提升时所需要的动力。

高压空气可以提供足够高的油压。通过阀门的控制,高压油被排入油压活塞。如果放走活塞中的油,升降机的自重就能驱使升降机下降。稍微转动阀门,停止放油,升降机就会停止在目前的位置。升降机内部有电力驱动的"电钟装置",运行时会持续发出响声。

遮风栅

因为空母是顺着风向全速航行的,所以飞行甲板上方会有很大的风。为了保护待机中的直卫战斗机和相关人员,在前部升降机之前设置了遮风栅。如果遮风栅仅仅是无孔的结构,立在飞行甲板上时,仍会在其后部形成紊乱的气流;而遮风栅带孔的话,后部就会成为无风带。一般遮风栅带有大约30个孔,最大抵挡50m/s的风,并且能够在35m/s的风速下于30s内完成起倒。

发舰

一般来说,发舰会比着舰容易(排除操作失误的情况)。空母全速航行,加上风速的合成,会比陆上机场更有利。假设飞机以34m/s(122km/h)的速度发舰,海上有10节(5.1m/s或18.5km/h)的风,空母航速为25节(12.9m/s或46.3km/h)

合成:34+5.1+12.9=52m/s

发舰时,机体的浮力和速度的平方成正比。所以,在空母上发舰的飞机浮力大约是陆上机场的2.34倍。也就是说,在空母上发舰的距离可以缩小一半左右。

双翼机的机翼面积相比单翼机更大,浮力也会更大,起飞更加容易。(如凤翔在中途岛海战搜寻飞龙时起飞的九六式舰攻)

空母的航速要求在30节左右。但是,特设空母大鹰的航速只有21节,根据宇垣缠中将的「战藻录」记载,昭和17年8月大和与大鹰从本土南下至特鲁克,中将观看了大鹰的起降作业,其过程十分危险。

即使空母顺着已经顺着风全速航行了,但确定实际上的风向也需要专门的装置。比如在飞行甲板前部开个小孔,连接锅炉,在需要的时候放出白色的蒸汽。

发舰作业时,舰桥将会通过电话联系机关室,通过连接锅炉的导管放出蒸汽。如果蒸汽流动的方向与飞行甲板上的中心线方向一致的话,就能确定空母是在风向上航行。除此之外,还设置有热线风信器,其受信器设置在舰桥内。

待机中的飞机需要系留在飞行甲板上面。飞机通过系留索固定在甲板上,固定点被称为眼环。眼环在飞行甲板上,每列间隔1.5米设置。发舰的时候需要清空飞行甲板,而探照灯乃至电探是非常重要的设备,所以日本空母设置了能够隐藏在飞行甲板以下的110mm探照灯和21号电探。

如果机体载弹后重量不大的话,在日本的正规空母上起飞不会有很大问题。但如果是挂载重量大于0.8t的鱼雷的舰攻,飞行距离将会增大,很难母舰在上空组成大编队。因此在昭和19年,专门设计了天山舰攻的助推火箭。左右机翼的后部各有一支,火药在三秒内燃烧,能够缩短大约100米的起飞距离。

着舰

相比发舰,着舰会更加麻烦。如果着舰的飞机不能被控制,将会坠入海中,所以需要钢索阻拦飞机。但是操作过程非常困难。昭和2年,由战舰改造的贝亚恩号的着舰制动装置给予了日本一些启示。原本参考英国的凤翔号的着舰制动装置为纵向布置钢索,而贝亚恩号采用了横索式。

钢索被布置在飞行甲板上方35厘米左右,如果飞机没能挂上第一根钢索,就需要挂上第二、三、四根钢索。钢索两端有缓和冲击的装置。日本空母的着舰制动装置有吴式、空技厂式、三式三种,全部设置在飞行甲板下方。

日本第一款国产着舰制动装置是于昭和8年实用化的吴式1型。吴式的制动钢索在飞行甲板下方的卷筒上,当飞机挂上钢索并滑行时,电力制动设备将会开始制动。大部分空母都装备有吴式制动装置,装置的重量为5吨左右,着舰飞机的最大滑行距离为40米。以前收容27架九七式舰攻需要花一小时,而采用吴式制动装置后可以大幅缩短空母的危险期。为了将拉长的钢索再次套上卷筒,使用了卷扬机。到昭和13年,改良的吴式4型也完成开发,并装备于开战时的所有空母。装备台数和飞行甲板尺寸有关,例如龙骧仅仅有6台,而翔鹤有10台。

空技厂式制动装置的开发目的是缩短舰攻连续降落的时间。制动动力来着油压泵,能够做到以30~40秒间隔降落飞机。装置的重量为6吨,使用高压空气恢复制动能力,可根据飞机的重量调节制动力。和吴式相同,最大制动飞机的重量为4吨,如果超过4吨,就会因为钢索断裂导致制动失败。其中九七式舰攻的全备重量差不多为4吨。加贺号大改装时装备了空技厂式制动装置。

最后的三式制动装置10型是空技厂式的改良型号,为飞行甲板长度在200米以下的空母专门开发,于昭和13年开发,最终在昭和17年被采用。每台最多能够支持4根钢索。由空技厂和住友机械协同开发。三式的名称来自纪元2603年,但采用的时间要早一年。三式的最大制动重量达到了6吨,所以也有了制动天山舰攻的能力。即使是高速降落的飞机,也能在25~45米之内完成制动。相应地,该装置重量达到了6.5吨,系日本海军最重的空母用制动装置。特设空母神鹰号采用了三式制动装置。因为三式制动装置拥有优秀的着舰性能,所以云龙,信浓等新锐空母也采用了该装置。其中大凤装备4台14根钢索,而信浓为5台15根钢索。

如果着舰制动装置没能制止着舰的飞机,那么滑走制止装置将会起到作用,最终将其制止。日本大多是空母装备的是空技厂式滑走制止装置3型,而信浓装备了三式滑走制止装置10型。

着舰的状况

空母先要向机组发出着舰的信号。信号发出之后,飞行甲板下侧的整备员需要将开始做准备。降落的飞机上的飞行员可能因为敌弹的命中而负伤,看护兵曹也需要爬上飞行甲板。

飞行甲板的后部在昼间也会打开一千瓦的绿色和红色的信号灯。两组灯间隔10米布置,只有两组灯处在一条直线上,飞机再逐渐降低高度,才能安全着舰。如果绿灯偏高,说明高度过高;红灯偏高时,则说明高度偏低。如果挂上了钢索,主轮接触飞行甲板后机体将会大幅度摇晃。

完成制动后,飞行甲板下侧待机的整备员将会靠近飞机,将飞机推向前方,以防止干扰下一架飞机的降落。如果出现失误,将会导致下一架飞机追尾,所以需要尽快完成着舰作业。如果后面没有需要降落的飞机的话,可以直接通过升降机将其送入飞行甲板下方的机库中。

因为有大海浪的冲击,舰体常常会发生大角度倾斜,很容易引发事故。

参考资料

歷史群像 太平洋戦史 vol.14 空母機動部隊

福井静夫著作集「軍艦七十五年回想記」

军舰雑记帳

写真出处

歷史群像 太平洋戦史 vol.14 空母機動部隊

日本海軍艦艇写真集(呉市海事歷史科学館)