荷兰芳汀如何左右一战走向【超级间谍01】

1841年冬天,刚刚入选法兰西学士院的维克多·雨果一次走在大街上,被一目巴黎街头常见的景象吸引了。在马路对面,一个富二代打扮的人正在试图往一个地位低下的妓女裙子里塞雪球。这种小孩子恶作剧都不会做的事自然引来了女方的反抗,进而引发了拳脚相加的殴斗。

随后,一个“正义感”十足的警察阻止了这一切,并耐心地向这位女士讲解了自由、民主、平等精神塑形的法国法律的处理方式:富二代无罪释放,妓女则需要坐牢半年以示惩戒。此情此景,雨果表示不能再忍,他来到了关押妓女的警察局,直接向局长汇报了此事,有理有据、客观地描述了当时发生的事情,要求警方释放女子。

警察局长一头雾水地接见了这位正义市民,他觉得与其听一个来路不明的老头的话,不如相信自己人,除了出口成章的本事外,眼前这个老头并没什么特别之处。见到局长如此头铁,维克多·雨果向他出示了法兰西学士院的院士身份证明。作为拿破仑时代法兰西最高学术机构,此时的警察局长自然认识那大大的学院徽章,很顺滑地同意释放被关押的妓女。

这件事在雨果的心中留下了深深烙印,他将这个女人此次的遭遇写进了作品《悲惨世界》中,成为了珂赛特的妈妈芳汀——一个被男友抛弃后为女儿生活拼命赚钱但命途悲惨的女人。六十多年后,芳汀的命运在法国巴黎的一个女孩身上重现,只不过,她是个荷兰女孩,叫做玛嘉蕾莎·吉尔特鲁伊达·泽利,你也可以叫她:玛塔·哈丽。

在维克多·雨果写完《悲惨世界》十四年后的1876年8月7日,玛嘉蕾莎·吉尔特鲁伊达·泽利出生在荷兰北部弗里斯兰省莱瓦顿市的一个小镇,她的父亲是一个农场主,兼营帽子店,母亲温柔能干,小泽利的家庭在当地绝对算得上是十分富足的,这让小泽利拥有了非常幸福的童年生活,也可以进入私立学校上学,可以说是人人羡慕。

随着小泽利日渐长大,家人们发现这个家里唯一的女孩子实在是太好看了。虽然父母确实都是土生土长的荷兰人,可是小泽利的母亲长相上却有着东南亚人才有的一些特征,这让小泽利长开了拥有东西方双重的优点:西方人的洁白皮肤,以及东方黑发与黑眼睛,美若天仙的等级属于是。

小泽利的幸福生活,在她13岁时到了尽头,主要原因是自己那位能干的父亲出现了状况:好消息是,父亲凭借勤劳肯干的努力,已经让他们一家从荷兰农村户口,转变为了城市户口;坏消息是,他们的城市户口属于最底层,家里住的是整个莱顿市内条件最差的贫民窟,这主要是由于父亲在股票上投资失败,帽子生意也不行了,搬到城市里自然也谈不上农场生意了。如此贫困下,小泽利的父母从经济萧条吵到彼此感情,最终离婚了。小泽利和她的哥哥弟弟们只得离散,被亲戚或者教会抚养。15岁时,母亲在对生活的沮丧中离开了人世。

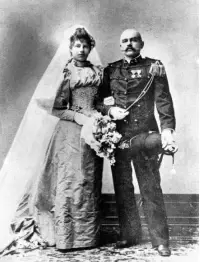

没有了家庭的关爱,小泽利最需要的是安全感。在人流攒动的大城市,往来皆是陌生人,何处将是自己的家?1894年,一则征婚广告吸引了她的注意力,征婚者是一名荷兰海军军官:鲁道夫·麦克劳德,和小泽利的父母一样曾离过婚。可能是看中了这位军官大她十几岁的年龄应该可以给她安全感,于是一朵鲜花就插在了海军大叔的手中。只能说小泽利的社会阅历实在是太少了,结婚后,夫妻二人就搬到了爪哇,并有了一男一女两个孩子。

为什么说社会阅历太少呢?当时的荷兰在殖民地这件事上虽然没有英法面积大,可作为世界著名倒爷的荷兰还是牢牢地把持住了日后被称作印度尼西亚这块千岛之国,管理这块领土的方法也非常地简单粗暴,就是不顾一切的武力镇压,作为主要武力输出的荷兰海军军官们自然很多都控制不住自己的暴脾气。很不幸,小泽利的丈夫麦克劳德正是这样一位家暴男。

更为可怕的是,一到印尼,麦克劳德就告诉自己的妻子两个坏消息:“其实,我还有两个情妇!”看着说这番话还得意洋洋的丈夫,泽利觉得就你长得这个海豹样子还能有情妇,真是世界之大啥都有啊!可是泽利根本无法反抗一个家暴者,于是她选择用跳舞的方式逃避现实,从家中不告而别。在印度寺庙中,泽利能够充分感受到东方的舞蹈给她带来的纯粹的快乐,她还将自己的名字改为东方化的玛塔·哈丽。

玛塔·哈丽的丈夫麦克劳德并不简单,作为印尼当地一霸,很快就动用关系找到了自己的妻子。麦克劳德诚恳地请求她回到自己的身边,保证自己不再像之前那样对待她,会给她幸福,自己一定也会有所改变。鲁道夫·麦克劳德果然说到做到,考虑到儿女的成长玛塔·哈丽还是跟着丈夫回了家,迎接她的果然不再是拳脚,改成了黑洞洞的枪口,丈夫也颠覆了之前的态度,恶狠狠地威胁她不许再离家出走,否则就枪毙了她。

玛塔·哈丽的家庭生活一黑到底,接下来麦克劳德又给她带来了更大的痛苦。据史料记在,丈夫麦克劳德沾染了一些特定职业的恶习,这让他们的儿子诺曼·约翰在1899年意外身亡,据部分史学家考证极有可能死于丈夫传染给他的梅毒病菌。这也让玛塔·哈丽与丈夫的关系迅速恶化,玛塔·哈丽决定返回荷兰,向荷兰法院起诉离婚。

荷兰法院对于这种案件自然是经历地多了,对于这种殖民地军官的离婚诉讼,法官们翻看了之前的案例卷宗,习惯性地倾向于了丈夫麦克劳德。殖民地军官为我们荷兰流血流汗,十分辛苦,我们荷兰政府自然要替他管好后院,没有特别的离婚理由,就等着驳回上诉吧!

求锤得锤,玛塔·哈丽心想你不是要“特别理由”吗?看看这个够不够特别:丈夫鲁道夫·麦克劳德曾要求玛塔·哈丽去引诱当地富商,用“仙人跳”的方式勒索一大笔金钱。面对如此独树一帜的被告行为,荷兰法官们哑口无言,最终在暴跳如雷的麦克劳德面前宣布两人必须离婚,麦克劳德还必须支付玛塔·哈丽抚养费。最终双方于1903年宣告离婚,女儿露易丝·珍妮的监护权还好让妈妈得到了,令人崩溃的是,庭审后在法官与玛塔·哈丽面前,麦克劳德大庭广众之下将女儿珍妮绑架走了!这让玛塔·哈丽悲痛不已,但又无能为力,人财两空。

面对如此前夫,玛塔·哈丽知道无论是女儿还是抚养费,自己都别再想了,此时的自己完全没有收入来源,自然也无法从经济上把女儿接回来养大,因此赚钱成了她唯一改变人生的路子。可是对于一个13岁后就基本告别学校,此时在荷兰孤身一人的女孩子来说,实在是太难了。为了生活,玛塔·哈丽决定去欧洲大陆最繁华的大城市巴黎去碰碰运气,希望自己那可有可无的文化水平能够让自己在那里找到一份工作。

来到巴黎后,玛塔·哈丽凭借自己的气质与谈吐,成功地找到了一份家庭教师的工作,负责教授德语与钢琴。这份工作的工资只够勉强糊口,但更糟糕的是,这家的男主人瞅上了玛塔·哈丽那迷人外貌,经常骚扰她,这见不得光的行为曝光后,男主人将罪名都扣在了她的头上,家庭教师的工作丢掉了。玛塔·哈丽最后找到了一个马戏团作骑师,收入更加微薄,只得发展一些副业。此时的她觉得自己现在最拿得出手的,就是自己的身材与容貌,在西方世界中一定能够吸引众多的目光,赚到钱给自己改善生活。于是她开始在一些巴黎剧院中跳起了印度版的脱衣舞。这种从外貌到舞蹈的东方式包装,以及大胆的舞蹈类型让她在当时的巴黎迅速蹿红,此时人们觉得,玛塔·哈丽这个名字简直太适合她了!梵语中意为“神之母”,在印度尼西亚语中也是“马来人的太阳”,太高贵、太猎奇了!

1905年,玛塔·哈丽的舞蹈登上了巴黎吉梅博物馆的舞台,她的人气更旺了。整个巴黎,都流传着这座城市来了一位来自爪哇的印度僧侣后裔,她能够跳着印度教的神圣舞蹈,迷住了每一个观众……这些一定程度上都是玛塔·哈丽的自我包装,但细想起来也是漏洞百出,可不管怎样,1905年她的舞蹈登上了《巴黎人报》,上面评价到:“只要她一出场,台下的观众便如痴如狂。”有人因其优美的舞蹈称她为艺术家,也有人因脱衣舞而称她为妓女。事实是,玛塔·哈丽已经成为整个巴黎的宠儿,不少达官显贵也成了她表演的常客。她自己非常清楚,如果不是贫困,自己也不想这样生活。

巴黎的声色犬马掩盖了欧洲的阴霾,此时的欧洲酝酿着冲突与战争。1905年后,英国、法国、普鲁士、俄国等帝国主义国家矛盾重重,动荡与不安似乎正需要着脱衣舞这样的艳色艺术缓解、遮掩那种紧张氛围,玛塔·哈丽的表演随着名气的增大开始不局限于巴黎,她开始了欧洲大陆上的巡回演出。从柏林到蒙特卡洛,再到米兰、维也纳,大家都称赞她、拥簇她,可是走遍欧洲,玛塔·哈丽也发现这片大陆似乎越来越危险,这种紧张感愈发强烈,强烈到影响到了她的表演。

当战争的疑云浓重,人们对玛塔·哈丽舞蹈的感觉发生了强烈的变化,越来越多的人认为舞蹈与时势不搭,此时不是酒池肉林的时候,因此观看表演的人越来越少。玛塔·哈丽的舞蹈形式也被许多更加年轻貌美的女孩子视作赚钱的方式,在惨烈的同行竞争中,玛塔·哈丽败了下来,此时的她似乎对自己的人生有了预感。在和哥哥的谈话中,她说道:“要么让女儿回来,我想活得像一个像样的母亲。或者,我可以给路易丝一些更好的生活……但我知道,我的人生将以悲剧告终。”

1914年,一位叫做瓦迪姆·马斯洛夫的年轻人走进了玛塔·哈丽的生活。在众多的舞蹈拥趸中,马斯洛夫不仅极力支持玛塔·哈丽,坚决地与批评她的人作斗争,而且还向这位欧洲艺术家表达了自己的爱意。渐渐地,玛塔·哈丽发现这个年轻人拥有自己的前夫没有的一切优点:爱自己、温柔、绅士……马斯洛夫给了她新的人生目标:接回女儿,然后和马斯洛夫归隐田园。玛塔·哈丽不知道的是,在她的拥趸中,还有一群人也盯上了她。

1914年第一次世界大战爆发前夕,玛塔·哈丽巡演到了德国,恰好当时德军统帅部一位叫做巴龙·冯·米尔巴赫的贵族军官欣赏了她的表演,他感到非常惊奇,作为普鲁士的老贵族出身,米尔巴赫倒是没有尽情欣赏艳舞,而是打听起了玛塔·哈丽的身世。当他听说出身荷兰、巴黎工作、欧洲巡演的玛塔·哈丽人生竟然如此广泛涉猎后,米尔巴赫觉得:“这人可以当间谍啊!”本着有用就好好用的精神,米尔巴赫将玛塔·哈丽介绍给了德国的情报部门。老贵族推荐的人一定没毛病!德国情报机关立刻派人约会了玛塔·哈丽,并给了她2万法郎,希望她能够成为德国间谍,回到法国为德意志套取情报。

玛塔·哈丽此时正“妄想”着和马斯洛夫的幸福日子,但幸福日子也是需要钱的,打仗期间跳舞就更不好赚钱了,因此面对德国情报机关的天价,玛塔·哈丽没有办法拒绝,于是她从一个舞蹈艺术家变身为了德国间谍。很快,玛塔·哈丽就回到了法国,周旋于法国的军官、政客之间,利用自己的风情与美色接近他们,为德国套取出了情报。德国情报机关非常欣慰看到,老贵族推荐给自己的人选发挥了应有的作用,他们开始收到从玛塔·哈丽那里转来的情报。最开始收到的,确实都是一些聊胜于无的情报,但他们坚信,“美人计”会给自己带来真正有价值的信息,全世界都知道法国人的尿性。

德国人的信心收到了回报。1914年9月5日,源源不断的英法军队向着马恩河方向挺进,这里是与德国人大规模交流的主要战场。增援的英法军队不清楚的是,他们人还没到,但德国方面已经摸透了英法军队的战略战术——玛塔·哈丽从一位法国将军那里得到了消息,并在另一次舞会上将增援部队出发的消息传递给了德国。结局可想而知,德国人绕过马恩河,在英法前行路上偷袭了这支军队,几千法军倒在了德国的枪口下,而在战场背后,玛塔·哈丽的间谍工作也越来越趁手,在她的消息中,德国知道已经有大量英法的高阶军官同时拥有了玛塔·哈丽这位迷人的情妇。胜利天平已经完全倒向了德意志一方了!

让德国人没想到的是,打了自己的脸的,居然是自己的防空部队。马恩河战役中的一次局部战斗中,德军士兵用高射炮击落了一架盟军飞机,飞行员当场死亡,后来清点战场时,德国人才知道自己击落的飞机飞行员,叫瓦迪姆·马斯洛夫。敌对关系中,德国人不可能把一个不知名小兵的生死飞鸽传书给盟军,这着实让潜伏在英法一方的玛塔·哈丽急坏了。自己的挚爱在德国生死不明,这超越了一切。于是玛塔·哈丽开始向法国政府申请前往德国,寻找自己的爱人。

收到申请后,法国政府的反映就有些“意犹未尽”了,不说政府中有多少人看过玛塔·哈丽的表演吧,就单说这出国理由,实在是难以同意。本国的大艺术家要是到了德国回不来,我们法兰西的老脸往哪儿放?而且,自从马恩河战役中被偷袭,德国人过于直率的进攻方式就让法国人意识到自己有可能被渗透了,情报已经泄露,正在掘地三尺找内奸。法国人也没有那么傻,敌人能够渗透我们,我们也可以渗透他们啊。德法两国如卧龙凤雏般想到了一起:眼前的玛塔·哈丽,正是最佳人选呐!

于是法国政府向玛塔·哈丽坦率地编造了一番话:“老妹你看啊,这仗打成这样,你的挚爱肯定是被德国人干死了,我们觉得你去了也没大用,但非要去我们也不拦着你,法国政府与你有一样的感受,我们都恨死德国佬了,不如,你过去后帮我们也做点事,日后法国政府绝对不会亏待你的。”就这样,玛塔·哈丽只得同意,成为了德法双料间谍。

进入德国后,玛塔·哈丽自然找不到任何自己爱人的线索,如此惨烈战争下,相信最坏的结果就是最有可能的结局,玛塔·哈丽因爱成恨,她真的开始向法国传递德国的情报。如果我们能够对比一下玛塔·哈丽传给德法双方的情报的话,你会发现显然给法国传递的价值更高。就这样法国的情报机关乐呵呵地收着玛塔·哈丽传来的一个又一个情报,狂笑着看德国在战场上“诡异”地收到一个又一个失败。现在,换德国人纳闷,开始掘地三尺地找内奸。这时,他们盯上了停留国内许久的“自己人”玛塔·哈丽,虽然军方泄露消息的那个上校已经被挖了出来,可暂时还没有证据证明上校的情妇玛塔·哈丽与此事有关。法国人赢麻了,他们没有付给玛塔·哈丽一分钱,却白嫖了战场上的许多胜利。对于玛塔·哈丽而言,帮德国是为了生活,帮法国是为了复仇,两者此时达成了奇妙的平衡。

在德法双方你来我往的斗法中,玛塔·哈丽又引起了另外一群人的注意,那就是法国的盟友英国。此时英国的情报部门刚刚组建不久,他们在国外的间谍数量还没有日后二战、冷战时期那么多,可他们依旧发现了一个叫玛塔·哈丽的女人经常往返于各国,尤其是1917年,英国在西班牙的间谍非常确信,这个女人在西班牙演出之余,将西班牙政府的一些情报发给了柏林。英国人觉得这毫无疑问是间谍行为啊,作为盟友,他们就将这个情况传达给了法国。

与此同时,法国情报机关正在得意于截胡了一封由马德里发往柏林的电报,电报中写道:“通知H21速回巴黎,并支付1.5万法郎费用。”正准备挖出这个H21是谁时,英国人的助攻到来了。由此,法国政府很快就判断出,这个H21有可能就指的是玛塔·哈丽。好么,我们白嫖了这么久的复仇女神,居然也是一名德国间谍,法国人开了大眼,一时也不敢相信自己的眼睛。1917年2月13日,玛塔·哈丽回到德国来取自己的“生活费”,一到酒店就被法国政府逮捕了。有间接证据表明,也许是众多情报泄露都与这位艺术家有关,德国人也开始怀疑玛塔·哈丽是一名法国间谍,因此用了一套已知被法国破译的密码体系传达了上述的那条电报,希望借法国人的刀杀掉德国这个榜一大哥破费的女郎。正如玛塔·哈丽之前说的那样,自己的人生确实是悲剧收尾。

很快,玛塔·哈丽就被押上法庭接受审判,她被控是一名德国间谍,对数万士兵在战场上的死伤负责。对于一名间谍的审判,就不要指望当时的法国庭审能够做到公平正义。随着审判的进行,玛塔·哈丽发现对过原告指出的种种依据连间接证据都算不上,尤其是指出间谍行为导致战士死伤的事件,完全是法国政府的推测。唯一靠谱的,还是当年将玛塔·哈丽收进情报机关的劳德克斯上尉,他非常坦诚地交代了事实——其实是法国情报机关告诉他的,由于面子上实在过不去,情报机关告诉劳德克斯上尉,一定要在法庭上强调玛塔·哈丽是一个德国间谍的事实,对她为法兰西做出的贡献只字未提。

就在法庭唇枪舌剑偏离事实时,战场上法国肩负的压力越来越大,1917年的法国一败再败,再不扭转局势,或者做一些让国人看到能赢的希望的事,连情报机关的主要负责人在内都得交辞呈了。此时,玛塔·哈丽这只替罪羊大小合适,再加上绝对不能让世人知道我法兰西一直在倚仗一个德国间谍提供让本国走向失败的情报,因此才有了劳德克斯上尉的申辩,这让玛塔·哈丽非常无奈。

最值得吐槽的,是宣判。为了能够公平地审判,法国政府委派人气与人品都无懈可击的大法官埃尔·波查顿作为本案主审。在听完了控辩双方的陈述后,波查顿法官觉得原告的种种证据很多都是扯,量刑根本用不上,就算判也无法判出一个让政府满意的结果。相反被告一方的争辩倒是很有理,加上内心有鬼原告方也无法正面回答一些敏感问题,这场庭审向着有利于被告急速推进。

当玛塔·哈丽的辩护律师在宣判时觉得这绝对是职业生涯一大高光时刻时,听到了宣判他完全不敢相信自己的耳朵:“被告玛塔·哈丽犯有叛国罪,判处死刑!”公平呢?正义呢?在一张私人便条上,波查顿法官是这样写的:“可以想像玛塔·哈丽是如何成功窃取情报的,那些正襟危坐的高级军官们甭管思想如何警惕,在这个女人的强大攻势之下,防线将统统土崩瓦解。”其实,玛塔·哈丽的人生恰好点在了波查顿法官最大的痛楚上:他曾经发现自己的妻子红杏出墙,从此对这种“放荡”的女人恨之入骨到了病态的程度,自己不能判处妻子重刑,便转嫁到了玛塔·哈丽身上。

1917年10月15日,玛塔·哈丽头戴一顶宽檐黑帽,手戴一副黑色的羊皮手套,脚穿着一双漂亮的红舞鞋走到了位于巴黎郊外万森的空地,11位刽子手举枪瞄准她。她没有丝毫慌张,从容赴死。由于孤身一人,她的尸体无人认领,最终成为了医学研究用的大体老师。头颅被保存在了巴黎阿纳托密博物馆,1954年博物馆搬迁时遗失,直到2000年博物馆才发现此事。

无论是德国还是法国,也许他们都觉得玛塔·哈丽是一枚影响战争走向的棋子,可对于这个女人而言她只是为了自己单纯的人生努力而已。她的人生经历与欧洲时势决定了玛塔·哈丽不可能走正常人的路,成为间谍与成为舞女一样无奈与辛酸。爱国与叛国,在她的人生中,只是社会底层的人们为了活着的缩影。载入了史册,任人评说,也不是他们想要的。