现代日本弓道射法的源流梳理

一、概要

弓长矢巨,近人则发[1],中者立毙[2]。倭人弓术有其所长,自古见论。现代的日本弓道是由日本古代弓术发展而来,理论上是现存唯一传承未曾有绝的、成体系的大拉距弓术射法。然而以当代射准竞技的立场来看,弓道主流射法逊于竞反;以追求传统战弓射法的立场来看,弓道主流射法难拉重弓,且近代以来的竞技化影响显著,难辨原型。本文旨在梳理现代弓道射法从其始祖日置流弓术中形成的历史脉络,并以此指明弓道射法的特征中有哪些是来源于竞技化、市民化发展的,供大家参考。至于和弓与弓道的其他用具,与本文要旨关系较浅,且相关资料众多,读者多知大概,不再赘述。

现代日本弓道主流射法的发展脉络,从其始祖日置流发源起算可以概括为:

① 日置政次开创日置流射法(1450后)

② 传授于吉田重贤(1500前后),直系门生发展出印西派等江户时代武家步射主流

③ 石堂竹林坊间接习得日置流,后云游精进,传授弟子,负有盛名(1550后)

④ 竹林坊的弟子就任尾张、郡山与纪伊藩弓术师范(1600后)

⑤ 江户时代自宽永年间起(1624后),尾州竹林与纪州竹林代表各自藩国长期在京都三十三间堂通矢赛事上攀比,促使竹林派射法进一步发展。

⑥ 尾州竹林传至江户。幕末时本多利实在其门下学习,于1861年获得免许

⑦ 本多利实在明治旧武道衰颓之际倡导振兴弓术,且作为旧旗本出生的华族官运尚可,因而自1892年起先后就任第一高校、东京帝大等旧日本高级学府的弓术指导。

⑧ 本多利实受江户流传的小笠原流骑射的正打起方式启发,在1900年前后尝试将正打起方式引入尾州竹林派弓术(原日置各派基本为斜前方打起),以使其更为美观易学,便于推广。利实利用其在教育系统的优越位置培养了许多在弓术届与政界地位很高的门生,并凭借他们推广改良。但至他去世(1917)改良尚未定型。本多流创立。

⑨ 本多利实的直传弟子们确定了现代弓道的正打起及大三动作。在本多诸弟子的运作下,旧日本文部省将本多射法的动作作为弓道范本在学校武道教育中推广普及(大正末期至昭和初期,约1926前后),至此现代日本弓道射法基本定型并占据主流位置。

二、日本弓术射法的简要特征

弓术是一门细节和原理都十分复杂的武术。本文主旨不在于讲解弓术,故也难以在阐述弓道射法源流的同时完善地讲解日本弓术各派射法。但为了使读者能理解梳理源流时所涉及的概念,本章会简要粗浅地阐明日弓射法的特征。

在日置流弓术被发明以前,日本已存在一些弓术流派,他们被日弓界称为古流。自16世纪日置流弓术被发明推广以来,日本弓术步射技法无论是何流派,基本都建基于其上,不再有古流了。在名字中冠以日置之名 的日置分派自不必多说,而不自称日置的大和、本多等流,实际上也都是基于日置某派或数派弓术,加以调整而来。这些日弓流派技法的共有特征,是被称为“手之内”的前手攥弓让箭的技法。这一技法应当便是原版日置流所创立的。这种手之内很好地配合了和弓的力学特性,是一种用和弓时明显更优越而不存在平替的技法,没有此技法的古流就被日置流自然地消灭了,形成了日本弓术尽出于日置的局面。

提起日弓的射法,另一必然要提及的东西便是著名的射法八节,其八节依次为:

① 踏足(足踏み),使两脚尖连线指向弓靶,身体正面朝向垂直于靶的方向

② 定身(胴造り),将弓下梢顶于左膝上,上箭,摆正身体

③ 架弓(弓構え),右手勾弦,左手调整握弓,握弓发力方式被称作手之内

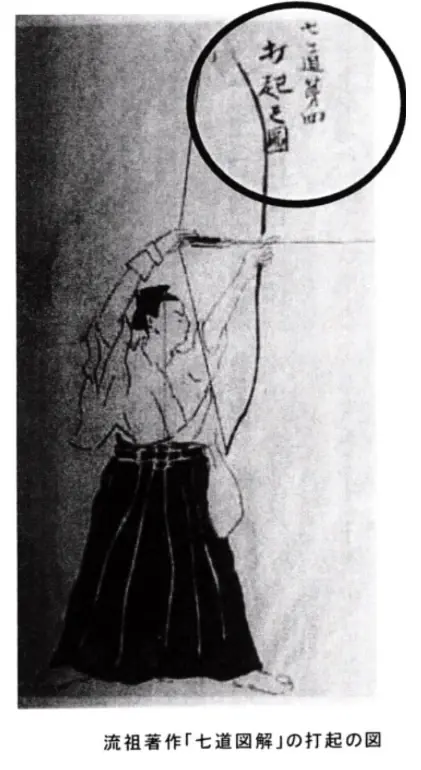

④ 打起(打起し),将弓举起至较高的位置

⑤ 引分(引分け),拉弓,两臂下移

⑥ 会(会),进入靠位并瞄准

⑦ 离(離れ),撒放

⑧ 残心(残心),保持撒放后的姿势一段时间稳定心神

需要注意的是这八节并不是专门用来描述弓道主流射法(即本多流)的,而是昭和年间日弓各派协调,根据彼此的共同之处提出的一个涵盖各派射法的分段描述。所以像弓道主流特有的大三(打起后左手前推张弓,右手略跟),虽然重要就不被作为一节。而各派在每节上又存在大量差异。

弓道主流在打起时从身体正面中间举弓,称为正面打起。而在其出现之前,日本弓术各派均以原日置流为范本,从身体正面的左斜前方,也就是面朝靶子时的一点钟方向把弓举起。现在的体育弓道中仍有人使用这种打起方式。他们的弓术不论出自何派,都被弓道界称为斜面打起。也就是说,现代弓道界在射法上,把打起方式作为最基本的区分标准。由于体育实践中,用斜面打起的人基本都来自日置诸派,所以有时弓道人会将斜打起等同于日置流。

而在打起方式和与之相应的射礼动作之外,斜面各派以及主流又有不同的核心技法。在拉弓方式上,主流是打起后做“大三”拉一半,落下拉满。斜打起有的直接在打起过程中拉一半,落下拉满(尾州竹林一部)。有的斜打起后先左手前推三分之一,再右手拉至靠位(尾州竹林一部)。有的弓在打起前左手前推预张三分之一,再打起、落下拉满(尾州竹林外的日置大部)。有的会在前者基础上于眉前拉三分之二处停顿,以便感受用力转为胸背发力(关东的印西)。在靠位上,大部分流派靠嘴角,印西派靠颧骨窝。

三、日置政次与吉田系日置流(又称“大和日置系统”)

日置流的公认祖师是日置政次。其具体生卒年不详,主要在15世纪下半叶于日本近畿地区生活。曾担任北面武士(即上皇的院卫队),后因病归隐,一心钻研弓术,有所成。在明应年间(1492-1501)与吉田重贤(1463-1543)相遇,向他传授弓术。吉田氏是近江南部六角氏的家臣,算是地位尚可的武家。吉田家将从日置政次那里习得的弓术称为日置流,在家内传习。

由于史料稀少,情况不详,人们普遍对于日置政次的真实身份抱有疑问。有人提出其可能并不真实存在于历史,也有人说他和吉田系日置流的初代吉田重贤其实是同一人物。笔者认为,日置政次其人应当是真实存在的,日置流也确实是日置政次传授给吉田重贤的。因为早在日置流弓术闻达于诸侯前,吉田家对外便说明是从日置那里习得的弓术,且也没有给日置政次加上什么传奇或者神佛的设定,不过是一个弓术好的凡人[3]。倘若日置流弓术真是吉田重贤开创的,那吉田家的人作为武士大可说这就是吉田流弓术来光耀门楣。就算吉田家想要假托高人给自家弓术造势,凭日本人中二的习惯高低得整个大神托梦传授,有什么理由要在重贤之前杜撰出一个非仙非贵的流祖呢?而且提倡同一人物说的,多是吉田系日置流的人[4]。如果坐实日置政次就是吉田重贤,那么像竹林派这样宣称另从日置那里习得弓术的分派,就要矮吉田系一头。所以吉田系有支持此说的现实动机,虚构说也是同理。他们的观点主观上不中立,客观上也没有提供什么有力的证据,至少目前是不足采信的。

说回日置流的流传历史。在天文年间(约1552-1555间)吉田重贤的儿子重政被其主君六角义贤要求传授弓术。重政不允,出逃越前朝仓家,为免家统断绝,分四子重胜(号雪荷)去京都开分家,分出雪河派。重政的嫡子重高后又经协调和解,回近江教六角家弓术,成为出云派。

雪荷在京都与细川幽斋交好,跻身于大名的社交圈传授弓术。从他那获得免许的著名武将门生有细川幽斋、蒲生氏乡、丰臣秀长、秀次、以及宇喜多秀家。雪荷派因而被仙台藩、会津藩等传习。雪荷子孙则世代侍奉津藩的藤堂氏,家统与弓术传授不绝至近代。

出云派则从重高起放弃了家内垄断弓术,广收门徒,开支散叶,分派迭出。宗家的重高传嫡子重纲。重纲因其嫡子年幼来不及习得弓术,传于女婿葛卷源八郎,将其收为养子改名吉田重氏(后号一水轩印西),即印西。印西后来又转向重纲的弟弟学习弓术。之后印西因弓术卓越,闻达于德川家康、秀忠、家光,其子吉田重信成为家光的弓术指导,晋升旗本世袭其职。从此日置流印西派成为将军家的御用弓术流派,江户时代被尊称为‘日置当流’,当即主要之意。他还将印西派弓术传播到萨摩藩、冈山藩、福井藩等地。互联网上有关日置流最有名的差矢武射视频就出自萨摩印西派。印西派总结射法追求为“贯、中、久”。现代弓道近的制的28米道与36厘米靶便源自此派。该派也是现在吉田系在体育意义上唯一仍然活跃的分派。

四、石堂竹林坊与日置流竹林派(又称伊贺日置系统)

日置流弓术除吉田系外另一大分支便是由石堂竹林坊传承下来的竹林派。石堂竹林坊生活于战国末期至江户初期。据载[5],他出生于近江石堂村一个乡绅武士家庭,但作为末子不得继承家产,于是前往比睿山出家,法号竹林坊。学成归来后在老家的石堂寺当主持。石堂寺内开设有靶场,有许多练习弓术的流人寄宿。竹林坊在与他们交流的过程中,经一个叫弓削范次的人传授学习了日置流弓术。

按尾州竹林派的宣称[6],竹林坊的日置流弓术传承过程为:

日置弥左衛門範次 - 安松左近吉次 -弓削甚左衛門範次 -石堂竹林坊如成

其中日置弥左卫门范次与日置政次的关系并未被明言,一说为其弟,一说为别称。而安松与弓削二人别无记载,身份无从考证。这一宣称应该说是较为可疑的,然而却也并非完全不可能。因为按吉田派的说法,日置政次本就不止吉田重贤一个弟子[3]。可能其他弟子只是浪人浮客,没有像吉田这样有武士身份,因而没能把自己的日置流发扬光大。日置政次有没有弟弟暂且不论,他的这些其他弟子确实可能在坊间随缘传授日置流弓术,并使其中一脉传到了竹林坊。

另一方面,《本朝武艺小传》[7]认为,竹林坊曾一度为吉田家的祈愿僧,他是在此期间向吉田重政学习了日置流弓术。这一说法在江户时代广为流传。但竹林派门人不想被当作吉田支流,对此十分排斥。有人提出,竹林坊公认曾在今滋贺县龙王町须惠区的寺庙住过一段年月,此地距离吉田氏在龙王山(今雪野山)的宅邸不过两三公里,因而此说似为真。但是须惠区的隔壁就是弓削区,如此说来弓削也可能确有其人。抑或者弓削是确实存在的,但弓削之前的传人是竹林派在江户时代杜撰的,竹林坊自己也不知道自己的日置流和吉田氏是什么渊源。这些说法都有一定的旁证,而又都无法被完全证实。但无论如何我们不难看出,竹林派与吉田派之间存在认祖归宗的矛盾,他们围绕这一矛盾所提出的一些主张是不可轻信的,应谨慎看待。

总之,竹林坊习得了日置流弓术,而且经过云游精进技术高超,写下了《日置流一遍射》一书成为竹林派的传书原本。书中引用佛教典故“会者定离”,将进入靠位的阶段称为“会”、撒放称为“离”,一般认为现代弓道用语中的“会”与“离”便是由此而来。竹林坊后经弟子举荐,出仕清州藩。清州藩并入尾张藩后,竹林坊向藩主推荐了其次子石堂贞次成为尾张藩弓术指导,形成延续至今的尾州竹林派。贞次的弟子野村胜吉和尾林成直又将竹林派弓术传到纪伊藩,形成纪州竹林派(现已断绝)。从此德川最大的两家亲藩都成了竹林派弓术的根据地。

五、三十三间堂通矢比赛与竹林派称雄

据当代日本编纂的《国宝三十三间堂》介绍手册所述,堂射通矢比赛起源于天正年间(1573-1593),由今 熊野观音寺 的别当(寺务官)发明,此后便逐渐在京都地区流行起来。堂射通矢类活动都在某建筑物的比较长的门廊处举行,弓手从门廊一端向另一端射箭,比射过整条门廊中靶的箭数。由于在门廊下箭的飞行高度被屋顶限制,实际上箭要飞过门廊,所允许的俯仰角范围很小,射通即意味着有了较高的精度,中靶变得相对次要。但靶子也起规定左右有效散布的作用。当时这一活动的形制、地点尚未完全固定,近畿地区一些较长的门廊都有人尝试。文禄4年(1595)丰臣秀次就曾发布过禁止在山城三十三间堂射通矢的禁令[8]。

庆长11年(1606),竹林坊的弟子、清州藩家臣朝岡平兵衛在京都蓮華王院三十三间堂用战箭射通51箭(共射100箭),被德川家康授予“天下第一”的称号。从此武人争相在京都三十三间堂射通矢,使其成为相对固定的赛事。京都三十三间堂门廊的射道长121.7米,高4.5-5.3米,宽2.36米。射手以蹲姿行射,若要射通,需要瞄准堂右(从南往北数)第二十根梁下,距射位约83米处,约42cm×45cm的方形区域。

随后幕府在江户也仿照京都建造了类似的三十三间堂进行堂射比赛。在江户三十三间堂刷新一昼夜通矢记录的人会被授予“江户第一”的称号。除了最有名的一昼夜大矢数赛制,堂射还根据射数、时长、射距设立有不同的比赛,见下表:

其中的间指的是距离单位而不是三十三间堂的间。

大矢数:比从晚六点至次日晚六点一昼夜射通的箭数,总射数不限

日/夜矢数:比白天/晚上12小时射通的箭数,总射数不限

千/五百/百射:比给定射数中射通的箭数

需要注意的是,著名的通矢矢数比赛并不是今天人们通常理解的弓箭射准竞技比赛。国内听闻堂射的弓术爱好者常常误解,以为堂射出现代表的就是和弓射准竞技化发展。其实它甚至都不是射准竞技赛制,而是基于战弓射术对持久输出要求而产生的、设置了一定射准和射力门槛的射数竞技比赛。

通矢的射力门槛是通过限制弹道的最高点,也就是限制最低箭速设置的。人们为了取得更好的成绩便开始放弃使用战箭,减轻箭重,最后发展出了不带箭镞、尾羽较小的专用轻箭。另一方面由于大射数手指更易磨损疲劳,日本弽从原先内连扳指的三指手套的形态发展出包裹拇指前端的硬质坚帽子,确定了今天的形制。后又更进一步发展出右手连无名指一起扣拇指的勾弦手法和对应的四指手套(现在仍有少量使用者)。

这些器材的竞技性优化使得一昼夜大矢数记录很快就被刷新到了几千的水平。著名弓手星野茂则射出8000通时的所用器材保存到了今天可窥一斑[10]。其弓长2.06米,较一般和弓为短,拉距58cm处拉力16kg,推测满距拉力约20多千克。箭长87cm,重约16克。挑战后半程改用重约15克的更轻的箭。弦重约12.2克。上弦后弓档长16.7cm。

由于赛制的特殊性,如果射手不熟悉三十三间堂的箭道,即使弓术高超也不一定能在大矢数比赛上射出很好的成绩。如果要角逐“天下第一”的称号,射手就需要在形制类似三十三间堂的场地进行训练。而三十三间堂本身是不可能开放给所有射手进行训练的,各藩会为了训练自家的射手参加比赛而建造模拟场地,用绳子和竹子搭建的简易版称作折掛,用木材搭建的永备版称作堂形。另外,进行挑战本身也要交出一笔不菲的活动费。因此,在赛制固定后,参加通矢比赛上的射手基本都是背后有藩国支持的藩士,他们的成绩也会被视作藩国的荣誉。

尾张藩与纪伊藩作为两大德川姓的幕府亲藩,政治地位超然于他藩之上,一同拱卫江户宗家、协助政事。两藩作为彼此的政治对手喜欢互相之间攀比较劲,在参加京都通矢比赛争夺天下第一上最为积极。从宽永年间起(1624-),两藩的藩士为了把天下第一称号留在藩内开始交替刷新全堂大矢数的记录。宽文二年(1662)尾张的星野茂则打出了总射数10025、通6666的成绩(笑)。宽文八年,纪州的葛西园右卫门刷新成绩至总射数9000、通7077,同时达到了79%的全堂大矢数历史最高中靶率。翌年,星野茂则代表尾张回来找场子,刷新至总射数10542、通8000。贞享三年(1686)葛西的徒弟和佐大八郎代表纪州再次夺回天下第一,射13053、通8133,为历史最高。相传[9],和佐大八郎 挑战时从第二天早上开始状态变差,发矢屡屡不中。当时在一旁观战的 星野茂则 见状,上前用小刀划开 和佐 左手肿胀处放出淤血,帮助他调整、恢复状态。其人堪称师长风度,其事堪称英雄相惜,令人感慨。

国内常有人基于模糊的印象,以为堂射代表武德废弛的射准竞技化发展。事实上全堂大矢数是强度非常高的比赛,虽然形式上与实战有所偏离,但绝非市民化的承平游戏。参加比赛的射手和以前实战的射手相比不仅不算武德废弛,甚至充沛得有些超额。至少笔者没听说过此外有什么射手会练习到需要划手放淤血。也正是因为全堂大矢数被竹林派卷到了一个人体极限的高度,在 和佐大八郎 之后,各藩因为夺取天下第一的希望渺茫,便不再这么热衷于花钱养人参与比赛了。从江户中期开始这项赛事就逐渐衰落下去。但竹林派在内卷争夺天下第一的过程中磨练了技术细节,也获得了极高的社会声望,因而此后江户等其他地方也开始有人慕名学习竹林派弓术。

六、本多利实发明正打起技术与本多射法的推广

本多利实生于1836年,其家庭是德川幕府旗本,年俸米300俵。他师从星野茂则一系的日置流尾州竹林派射法,25岁获得免许皆传。1869年入职东京医学校。因为爱好弓术、感叹明治维新后日本传统弓术荒废,他于1889年著《弓术保存教授及演说主义》,并建立“弓术继续会”进行保存、宣传日本传统弓术的活动。1892年他被聘为旧日本第一高等学校的弓术老师。1901年成为华族会馆弓术老师。1902年成为东京帝国大学弓术师范。1905年成为学习院弓术老师。旧日本一高和东帝大对于明治维新后的日本来说就是为官僚系统培养精英的中央教育机构。而华族会馆和学习院则是旧日本中央设立的服务封建贵族的组织。可以说,本多利实凭借传统弓术保存活动被请入了旧日本教育体系的核心,他的弓术传授活动因而获得了国家机器的助力。尤其是在东帝大,他后来培养了一批弓术暂且不论、官位确实过人的弟子。直到今天,东大弓道部仍然是本多流活动的大本营。

本多利实本人使用的是尾州竹林的技术,但作为以复兴日本传统弓术为己任的中央弓术教头,他并不满足于仅仅保存、传授竹林派的技术。他意识到,在武士阶级没落、市民社会兴起的时代背景下,要使日本传统弓术继续流传、发扬光大,就要向市民阶级普及弓术运动、扩大运动人口。而这就需要对传统的硬核武家弓术进行一定的损益,来迎合市民阶级的文化需求与体育能力。于是他在东帝大教学期间,受小笠原流骑射正面打起动作的启发,产生了将竹林派技术改成正面打起并进行推广的想法。

据利实的弟子宇野哲人(东帝大毕业)口述[11]:“本多利实老师是在我成为学生之后才加入的,也同时身为老师出勤于一高。本多老师是位身材瘦小的老师,刚开始时的打起姿势如同我所学的日置流一般,后来的本多流就成了如同现今般华丽的方式打起,只不过看起来还是有斜面打起的感觉。到头来是从什么时候开始变成正面打起的,我有点记不清了……大概应该是我大学毕业之后进入研究所,之后成为高等师范这期间吧。入大学是明治三十年,毕业是明治三十三年(1900)。那时候老师应该是在明治三十三、四年左右的四五年间变成那样的射法的吧。”

然而如同宇野哲人所述,本多利实发明的正打起动作仍然有斜面打起的影子。这是因为其正打起两手虽然相对竹林派于身体更正面处举起,前手的虎口在打起时仍是如传统日置流般偏向前方的,这其实就是从小笠原流那里借鉴的传统日本流镝马骑射的打起方式。而现代弓道主流的正打起则是两手大约相对、左手朝向偏后的。

另一方面,现代弓道主流的“大三”就源于竹林派。竹林派技术对该动作的全称是“押大目引三分之一”,简称“大三”。竹林派中有的是从斜前打起后做大三,有的是在打起过程中直接引弓做大三,大三本身与打起动作并没有严格的区分。但是竹林派的大三位置较现代弓道主流的大三位置为低。就现存史料图片来说,使用尾州竹林技术的 本多利实 在嫁接了正打起后所做的大三仍然维持了原来竹林派大三的高度。

据本多流门人总结[12],本多利实将正打起方式引入竹林派射法,主要是为了便于肘部发力,使引弓变得更加平顺,这样即使是初学者也可拉至应有的拉距。

大正七年(1917),本多利实 死于东京电车交通事故。随后从东帝大毕业师从于他的学生们组织了“本多生弓会”,整理、创作阐述本多射法的文献,并亲身推广。他们按 利实 生前有意无意流露的意思将其射法称为本多流,正式从竹林派中分离出来。在此后的一段时间,本多利实的直传弟子们基于本多引入正打起的精神,开始使用两手相对的正打起与较高的大三位置[12]。现代弓道的主流射法,即本多流射法就此诞生定型了。

本多生弓会的初代理事长为 関屋 龍吉。他1911年(明治四十四年)毕业于东帝大政治科,1914年出任旧日本文部省督学官兼参事官,1916年任文部大臣秘书官兼文部省参事官,1921(大正十年)年成为秘书科长。同样在大正十年,日本总理 原敬 因为在加入国联的过程中没有使欧美接受日本提出的《种族平等议案》,同时主张对朝鲜实行温和的殖民政策,遭到国内右翼青年刺杀身亡。此后裕仁出任摄政,旧日本开始加速右转,建立军国体制。在此进程中,関屋 龍吉 也是一重要人物。他于1923年出国考察欧美教育体制,1924年回国出任普通学务局长,掌管旧日本中小学、普通师范学校教育。此后一直到二战结束旧日本投降,他的主要工作就是向日本国民教育体系注入民族主义和国家主义要素,使其成为军国主义政府总动员体制的一部分。普通学校的传统武道教育,即有民族特色,又能注入武德,因而成为一项被高度重视的工具。对于当时的日本普通学校学生来说,学习武道成了一项半强制的活动,个人无非是可以从剑道、柔道、弓道等项中选择一个。而普通学校中的弓道教育,受兼任“本多生弓会”理事长的 関屋 龍吉 推动,自然是教授本多流射法。

本多流射法刚出现时,日本弓术界日置流各派的射手自然是瞧不上的,揶揄它为“本多的撅腚帆船”(「本多の出っ尻帆掛け舟」)。然而凭借国家教育系统的助力,使用本多流射法的射手人数在大正末年至昭和初年间急剧增加,成为了弓道运动人口的绝对多数。据本多利实的徒弟 大平善藏 回忆“我20年前(大正二年,1913)出席京都武德祭的时候,使用正面打起的射手只有我一人,所以被很多人围观说是奇怪的射法。现在(昭和七年,1932)的出场者九成都使用正面打起。” 而日置流各派还在老老实实地像传统武林那样,在各自宗门随缘招生传授弓术,根本没反应过来发生了什么。另一方面,本多利实的另一学生阿波研造在1917年旧日本武德会演武大会上,使用本多流射法打出了近靶两箭、远靶五箭、金靶一箭全中的出众成绩,被授予特选一等、日本第一的荣誉。这使得日本武林也不能再轻视本多流射法。

七、弓道射形的官方确立与本多流不能说的胜利

旧日本武德会为了加强国民武道教育,力推武道各项目统一技术形制,摒弃门派差异以迎合民族主义文化统一的需求。在制定了统一的剑道形与柔道形之后,于昭和八年(1933)成立弓道射形调查委员会欲制定统一的弓道射形,其召集的成员可见下图与表格:

列表中除大岛翼外,单单标记日置流者为各地日置流印西派代表(因为其门派本称日置当流)。另外,其中曾与本多利实有过师徒关系的人至少有9人,他们有的作为武德会职员出席,有的以日置流分派的民间代表身份出席。可见,虽然本多流门人实际拥有很大的影响力,但在喜欢论资排辈的日本,当时要把新出现的本多流搬上官方的台面还是很困难的。会上关于统一射形的其他部分并没有什么争议,射礼方面也确定使用向来负责武家礼法的小笠原流做法,主要的困难便是如何调和传统牢固的斜面打起与人数占优的正面打起之间的矛盾。最后,学习过包括本多在内的多派弓术的 祝部至善 提出了一个折中方案,从正面位置开始打起,往斜上方举至斜面打起位置。这一方案在急于统一弓道形的会议上得到通过,但一经颁布,便遭到社会上的多方反对,被嘲讽为四不像射法,长期无法落实推广。

直到1944年3月,马上就不用再惦记射箭的日本人(当年6月起美军开始战略空袭日本本土)终于放弃了统一弓道形。武德会弓道部重新制定了《弓道教范》,承认了正面、斜面与折中三种打起皆可。战后,武德会解散。1949年,日本弓道联盟成立,初代会长、副会长为东帝大毕业的本多流门人樋口实、高木棐。1953年,日弓联发行《弓道教本》,正式废除了折中打起方式(至今正式比赛外仍有少数使用者),提出确立了今天的射法八节。同年,全日本学生弓道联盟成立,高木棐任会长。至此现代日本弓道运动的面貌被固定下来,正面打起的本多流射法依托旧日本时代全民教育动员体制的成果,成为了弓道射法的主流。

然而,虽然弓道练习者们大多从学校和社会道场学习了本多流的射法,他们却不会自认是本多流的门人。日置流各派在日本弓术界仍有很高的地位。向本多利实学习过正打起射法的人中也有很多同时学习其他流派的射术,并不以本多流门人自居。一个后辈通过自己的创新把前辈排挤得边缘化,这样的故事在日本有多遭人忌讳,自不必多言。更重要的是,剑道、柔道、弓道等日本现代武道项目,本身就是在战前以迎合民族意识、统一民族文化为目的建立起来的,必然排斥破坏团结的宗派意识。虽然战后的武道仅仅是市民的体育爱好,不再有军国教育工具的性质,但人们并不介意利用旧日本时已经打下的群众基础,将这些民族特色武术作为体育项目确立下来。战前避免谈论宗派的逻辑也因此沿袭了下来。原本日置流各派是站在民族武术的立场上,勉强以建立统一的弓道体育项目的名义,接受了本多流射法坐大的现实局面。在市民体育阶段,他们就算不能扭转现状,也绝不愿意追认大部分弓道练习者使用的是本多流射法。他们仅仅把本多的正打起视作一种为普及弓术所做的竹林派技术的损益,不想把本多射法视为一个新的宗门。因此,现代的日本弓道界提起不同射法时,只会含混其词地说分为礼射系与武射系;谈及宗派渊源时,只会说小笠原流(射礼)和日置流(技术),绝口不提本多二字。这给人一种步射的正打起射法来自小笠原流,古已有之的错觉。其实小笠原流的步射也多使用斜面打起,而骑射的正打起又与现代弓道的正打起有区别。小笠原流宗门的本体乃是武家礼法,射箭只是其礼法的载体,其弓术的造诣并不高,不足以担负和日置流并立作为弓道前身的声名。

八、本多流射法普及所带来的一些弓术上的问题

上文中将本多利实发明正打起称作对竹林派技术的损益而非改进,是因为虽然本多流射法相对旧有的日置流射法动作更美观易学、方便大拉距,但本身对于射准、射力、持久来说并没有什么改善,甚至让初学者更容易养成一些射病。

上图中的女学生可以说是互联网上为人所见过最多的弓道真人形象,其视频在B站与油管上都是弓道标签下点击量最多的。她行射时优雅的气质给不少人打下了对弓道良好的第一印象。然而从弓术的角度来说,其前肘不撑直,后肘不夹紧,既不利用骨骼支撑,也不注重关节稳定。这样的姿势对射准、射力、持久的影响都是负面的。骨骼支撑少则肌肉支撑多,关节不到底则肌肉不能单向用力需要双向维持,两者都导致抖动多、易疲劳。以这样的姿势射箭的学生弓道射手非常之多,以至于给外界造成成了日本弓道就是这么射箭的错误印象。其实日置流对于前肘撑直、后肘夹紧都是有明确要求的。后肘夹紧也与拉距过耳并不矛盾。只是用本多流射法的普通弓道射手,从较高的大三开始,后手行程常常过大,且只在垂直面移动,导致了后臂梯形空挡的出现。而斜前打起且三分之一位置较低的日置流射手则不常出现这样的问题。

后手过拉不仅使得肘、腕不稳,也使得日置流后肘内旋拧弦这一动作要点的用意落空。我们的二头肌下端附着于前臂桡骨,它除了负责屈臂夹肘,与前臂的旋转也是相关的。当射手拉至靠位,后手肘部发力内旋前臂(手指方向视角逆时针)时,桡骨会卷起二头肌附着点进一步拉紧二头肌,从而帮助夹紧后肘、稳定后手。

这是日置流创造的、专门适用于拇指勾弦而不见诸现代竞反技术体系的技法。然而若是违背祖宗,后肘不夹紧,卷二头稳定自然也无从谈起。

另一方面,使用本多流射法强调从较高的大三位置以“下筋”发力开弓。“下筋”即背阔肌与大圆肌等下拉肱骨的肌肉。当射手注意力过分集中于“下筋”时,前臂肌肉没有随提高的应力进行调整,行程又较长,因而容易出现前肘弯曲的现象。而日置流的三分之一位置较低,前手位置靠前,从三分之一拉至“会”的前臂行程较短,也并不刻意强调“下筋”,因而较不容易出现前肘弯曲的现象。

综上所述,练习本多流射法的新手会比练习日置流的新手更容易出现某些“射病”。但这不意味着本多流射手必然伴随着这些射病。高段位的正打起射手在追求更好的技术过程中会注意把这些射病去除掉。也不意味着日置流射手不会有这些射病,现代学生弓道使用日置流的射手也普遍存在过拉的问题。这些射病能够大行其道是因为弓道28米道的中制比赛对于射准、射力的要求不高,额定射数也低(一轮四箭,全场往往不过数轮)。九环的散布是中的,一环的散布也是中的,学生射手自然没有足够的动力去改进这些细节。但我们需要意识到,这不是日本弓术射法的本来面目。

九、后记

纵观现代日本弓道诞生的过程,我们可以大致将其分为三个阶段:武家传授阶段,军国动员阶段,与市民体育阶段。其他的日本武道主干项目其实也大体如此。其中前两个阶段的历史条件和社会背景极为特殊,是无法在其他国家复刻的。首先日本的武士阶级通过幕府封建体制被一直保存到了近代化前夕,这使得近代社会的人有机会直接接触到作为武士阶级象征的日本传统武术。其次日本在近代化过程中发生了军国主义运动。虽然从社会层面来说,这是最好不要有的弯路,但从武道的层面来说,军国主义运动大大推进了传统武术的规范化,并将规范后的传统武术大幅推广给社会。这为战后日本传统武术作为市民体育运动项目发展留下了一个坚实的基础。与之相比,包括我国在内的其他国家,大多在近代化前夕经历过一个传武无用、被人淡忘的历史时期。直到社会经济发展到一定水平,市民开始追求更丰富的体育项目时,传统武术才凭一部分市民的民族主义与历史主义情怀被重新发掘出来。即使被重新发掘出来,其作为体育运动的社会生态位,也大部分被近代化过程中孕育、发展成熟的现代体育项目占据,因而难以推广,也难以筹集到足够的资源进行规范化。这是日本传统武术相比其他国家和地区传统武术总体保存得更好的原因。

另一方面,由于日本国内弓道界正打起的地位难以撼动,日置流各派在上世纪日本经济腾飞后开始谋求布局海外,扩大影响。印西派师范 稻垣源四郎 先生从1969年开始便频繁前往德国授课。时至今日,德国弓道届射法基本以日置流印西派为主,并辐射欧洲。笔者就是在德国留学期间学习了印西派的射法。起初我在德国见到斜面打起,觉得是旁门小派,还为学不了正打起而感到遗憾。在深入学习了解后,才发觉是自己捡到了宝。德国人生性死板,有教条必遵教条。这在别的事务上未必是好事,但在习武一事上确有积极作用。有的技术要点,刚学习时只会让学生觉得不明所以,甚至起负面效果。这往往是因为发力没有习惯、配套的技术要点没有到位。弓术、剑术、拳法皆然。很多人到了这一阶段,难免对所学的技术体系感到信心动摇,开始进行一定的自由发挥,好在短期内达到更好的效果。结果他们的技术只能保持在外形上与体系要求相似,水平便长期卡在一个局部最优解上无法进步。德国人不管实效只管教条的行事风格正好帮他们越过了这些陷阱(当然,前提是有可靠的体系)。今天的德国印西也比日本学生弓道的印西射形更遵从原宗,较少出现一些射病。

就弓术而言,笔者希望提醒大家注意的是,日置流各派的射法对于研究传统弓拇指大拉距射法有着非常宝贵的参考价值。他们有着非常实战化的技术起源、不同于竞反的技术内容、以及非常清晰的技术传承。即使单就射准论,根据我在德国见到的一些射手的水平,印西派技术的射准上限是与竞反技术嫁接传统弓有一较之力的。那些希望通过研究大拉距射法,绕开竞反马拉桑塔纳局面的传统弓射手,不应该被现代体育弓道良莠不齐的局面蒙蔽、被民族主义的偏见耽误,而忽视这一宝藏。

注释文献:

[1] 语出《筹海图编》卷二 倭国事略,郑若曾 著

[2] 语出《纪效新书》卷十四 弓矢解,戚继光 著

[3] 《宽政重修家谱》-《吉田氏系图》

[4] 如《日置流印西派弓道教本》,稻垣源四郎 著

[5] 《尾張國竹林流繁盛記②》富田常正 著

[6] 《尾州竹林流四巻の書巻註解》富田常正 著

[7] 《本朝武芸小伝》天道流人物 日夏弥助繁高 著,1714年完成,1716年出版,为日本最古 老的类似武艺列传。后世日本武术书涉及武道史多参考此书。

[8] 『駒井日記』4月15日條

[9] 《现代弓道讲座》岡井満 著、宇野要三郎 編

[10] 《星野勘左衛門指矢の書》

[11] 新春清談《向宇野哲人博士請教射法》——《弓道》昭和四十年一月二月號

[12] 《本多流的诞生、确立及其特征》本多流生弓会中央研修會赤門支部 多々良 茂

作者:手抖弓取(云松 政委)

2023.4