旌太古道:挑起数枚血色玛瑙的红扁担——皖南古道行系列游记之四

序

旌太古道从旌德县城的西岭脚入口,翻越西山垭口(西岭)到达龙川,然后上大岭到石井,越晓岭到庙首,过练山至江村、下洋川翻鹊岭至汤家桥接徽青古道。是古代旌德西出青阳达长江口岸的重要商旅通道。目前保存最为完好的是旌阳至大岭、晓岭段,约15公里左右。

我走过旌歙古道,曾留下《冬日,旌歙古道雾中行随记》;走过徽杭古道,也曾留有《徒步徽杭古道,体验徽文化之旅略记》,更不止一次地走过旌太这条被誉为全国十大著名古道之一的自己县域内最为悠长磅礴的石板古道,但因太过熟悉,一直想提笔却至今没能留下数行像样的记录性文字……

最近因有幸拜读到叶小平、萧芸先生所著《黄高峰上旌旗猎》及有关梅大梁、梅大栋等烈士事迹的介绍,才算找到了一个切点,于是终于可以为这条古道写点什么了。

一、旌太古道西岭段的红色印记

旌太古道,之所以称你为挑起数枚血色玛瑙的红扁担,是因为你的红色印记由你所串接的红旅基地的炫色浸染……( 文章阅读网:www.sanwen.net )

西岭古道东接县城,西连龙川。

西岭因翻越西山垭口而得名。而西山即西桢山——因曾经是窦子明炼丹之地不仅名震遐迩,而且因之而神秘、飘渺……那窦氏妻女曾居住的山顶石窟、窦氏炼丹用过的晒药坪、炼丹灶、捣药臼、以及窦氏采药攀爬、翻越、奔走的峭壁山崖与盲肠山道……常不免叫人浮想联翩……

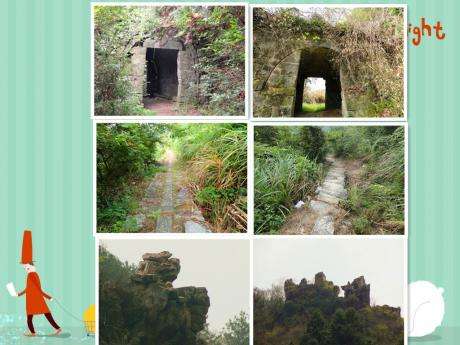

7:20分,我们从旌阳小西门出发,直接进入西岭古道入口。石板路约一米多宽,全用花岗岩条石橫铺而成,呈“之”字形阶梯般穿行于杂木轻笼的山林里。第一座古亭洞横跨在古道半山腰处,连同西岭巅古亭洞都是2010年间由旌德论坛发起,大批户外人热心捐资,由文物保护部门按照修旧如旧原则将原来即将垮塌的古石亭洞重新修复的。这是旌德户外人自发参与对古文物抢救的一次尝试性公益行动。亭洞高约4米,拱形顶,宽亦约4米,洞深约6米,全为花岗岩方形长短条石交错垒砌而成。古道穿洞而过。洞前一方黝黑铮亮的大理石碑上用正书工整地镌刻着修亭记事铭文及捐资者的名字与数额。

越过第一座古亭洞,石板古道斜引向上,幽静而绵长。

走在西岭古道上,静静地,沉下心来,闭上眼眉,屏住呼吸,我仿佛

——听见了,一位青年人沉稳而刚毅的脚步声,越来越近,越来越远……

——看见了,那穿行于古道上英姿勃发的青年身影,渐行渐远,在古道的尽头变成逆光的剪影……

古道盘山脊时而步步登高,时而斜引绕行山凹,约1公里左右,再次盘旋向上,直达西山垭口处的西岭巅。

第二座古亭洞横跨西岭垭口而立,规格与建筑样式几与半山亭相似,只略深。

站立西岭巅,举眉下瞰旌阳老城区,悠悠徽水河,古老的中东门石桥,巍峨耸立的文昌塔、飞檐逸出的古老文庙……既历历尽陈眼前,又似乎定格在历史的某一瞬间。

抬眼西眺,龙川村新容严整般呈现于西岭脚前,但似乎又依然抹不去古老村落的那丝神秘的影纱……

若闭目静静凝思,那近九十年前由古道连接的两地岁月风云似乎已拼接成数幅油彩般鲜亮的画卷:

古道那头龙川中共皖南第一个党支部成立,“农民补习学校”里那位热血青年正在为就地而坐的学员们慷概激昂地讲授救国救民的主义、思想……

古道上那位青年领头,后面紧随着补习学校年轻人来来去去,行色匆匆的身影……

旌阳城里,城隍庙会:绘有镰刀、斧头图案的红旗猎猎,“我们要平等”、“我们要自由”、“马克思主义万岁”等标语铺满大街小巷,《八平歌》、《农夫四季歌》等革命歌曲满城间嘹亮唱响……

再向东眺,株树岭古道上的烽烟、仕川农民暴动的隆隆炮火……

这一切渐渐绘制成了上世纪二十年代中期皖南革命运动第一次波澜壮阔的风云际会……

西岭古道,你的红色印记由此深深烙下……

二、龙川——镶嵌于红旅古道上的第一方血色玛瑙

古道下西岭,向西越过清正、庄里,跨越龙溪古石桥,进入那位青年的居住地——龙川——一个书写皖南红色历史传奇的村落。

村口上修茸一新的烈士陵园开阔、壮观,园中梅大梁(就是近九十年前的那位青年)烈士纪念碑高高矗立。

“中共旌德三都农民补习学校支部旧址” 坐落在龙川村口原大梁小学内。

英雄广场上,梅大梁烈士铜像矗立于广场中央。

让时光回朔到上世纪二十年代中期,旌德早期共产党人梅大栋(梅大梁的兄长)接受上级委派携带着一枚马克思半身银像,从江西安源路矿俱乐部回到旌德三都(梅村,亦即龙川),创办了这所农民补习夜校。他把银像置于讲台,给前来听课的农民宣讲革命道理,宣传马克思主义。并发展了旌德第一批党员,让新党员面对银像宣誓。然后组建成立“中共旌德三都农民补习学校支部”成为皖南最早的党组织。

从此旌德的革命运动如烈火干柴,轰轰烈烈地遍地燃烧了起来。旌城里革命宣传活动如火如荼,庙首、孙村、石井、三溪、朱旺等地农民自卫军相继组建,仕川农民自卫军武装暴动顺势爆发……

根据资料得知现这枚由烈士带回的尊贵银像经梅氏族人冒着生命危险保存了下来,珍藏于旌德县档案馆内,为国家一级文物。据说这枚银像是全国仅有的唯一一樽马克思半身银质胸像。

三、大岭古道——挑起王家庄与管家山两方重型玛瑙石的红扁担

出龙川,沿傍山机耕路西上,在接近大岭处,于牛山半腰里逸出一峰,山体虽因采矿挖掘,瘢痕累累,但峰头依旧奇石奔云,葳蕤生秀。

我们在进入古道入口处,经过一农户的门前,青砖、黛瓦、马头墙的徽派建筑,流溢着徽风 徽韵相伴在古道边。门前一棵数百抑或上千年古柏树煞是抢眼。古柏胸径在1.5米朝上,约合3人合抱,高应在35米朝上,尤其25米以下不开枝桠。树根部分虬状鼓突,裸露于外。真是高大挺拔的身姿直矗湛湛苍穹之上,古朴苍老的容颜含咏着岁月气韵沧桑。

进入古道入口,石板路嵌在上下两方石塝之间,横过一段田间地头,一方陡峭笔立的石壁山体突兀眼前,古道贴着山壁的根部向深邃幽秘的峡谷方向斜引向上。进入峡谷,葱郁的林木笼盖古道两侧,佳卉繁荫间,松鼠跳跃,奇鸟翩跹……

古道进入深谷,一道清流潺潺奔泻,汩汩流韵。因山势较陡,落差较大,泉水时而翻过石砍下泻便成一微型瀑,晶莹剔透的水沫如雪花状漂浮在斜而陡的石壁上,似一条乳白色的银练;时而跌落到凹陷的石槽、石臼或石窟里,便成一宕,宕中之水,清影影的如盛在瓷盆中一般,静影沉璧一眼见底;而遇到石埂、石脊、石背的阻隔,便放慢脚步,回旋停滞,形成一潭,因潭全石为底,小不过数平,深不过米许,溪水在潭中打一个回旋便又挤出潭之沿口下泻,因此潭水不仅沉澈明净,且如初沸般滚动成细浪微波……

古道在山谷中逆溪流上行约百米,折向西侧的山坡,然后呈“之”字形盘桓向上。大约爬过两个“之”形石阶,到达一个隆起的山脊上。这时向东回首,峡谷对面的峰脊上,苍翠的佳卉间间或有奇峰异石突兀于秀林之上:最前面向南外伸的一巨型峰头石恰似一飞奔而昂起的马首,嘴略张,似长啸嘶鸣状;峰头石之上,一巨型峰尖石,则似如来打坐,庞大鼓胀的胸脯之上夹着一颗圆乎乎的脑袋,憨态可掬;再向后延至山脊的腰部,在石林交错之中,突起一峰石,巨大的石基之上拱起一方形石柱,石柱之上,向北斜伸着一长条形石尖,综观其形,恰如一石猴翘首仰望天门一般……

石阶在脊上盘桓爬登约五六百米后,到达半山腰,一半山亭洞横跨在石板古道之上。石洞为花岗岩长短方条石交互砌筑,拱形顶,高约4米,宽亦约4米,深约5米。供人休憩的石凳已歪斜横七竖八的坍塌在洞内。拱形顶上方长满杂而生秀的竹木。拱形顶东侧外壁亦已坍塌一角,碎石覆满路面。整个洞亭处于岌岌可危的亟待抢救性修葺状态……

过亭洞继续“之”字般上行,石板阶梯步步登高。

11时左右到达大岭头——海拔近千米的牛山与安山交合处的垭口。有一古石亭洞纵穿山脊垭口处石墙。石墙为人工垒砌,磊磊块石,苔痕斑斓,顶端林木葳蕤,秀色可餐。亭洞嵌入石墙之内,洞壁为花岗岩石板粘糯米稀砌成拱形,洞高约4米,宽亦约4米,洞长约6米余。两头洞口的两侧皆用石块垒砌成挡风石屏,两方石屏之上架一条石,条石中间再磊一方石撑住拱形顶。这样的构造既可为在亭中休憩之人挡风遮雨,又可为拱形洞口起加固作用。两方石屏之间留一洞门,古道从石屏之间的洞门穿洞而过。

石亭的西面有一稍平旷开阔的平台,平台之上有着一些建筑物的颓垣残墙。从垭口石墙的规模及平台上残存石磊建筑看,这里当是古代驻兵扼守的一处重碍。因为这里虽算不上边关要塞,但它是由西进入县城的门户,其地势之险要堪为一夫当关万夫莫开,自有驻兵扼守的必要。

站在大岭巅端,西眺黄高峰,巍峨矗立,仰视那直刺苍穹的峰头,不免叫人情不自禁的联想起70多年前飘扬在那巅峰之下的猎猎旌旗。黄高峰——你的脚下,那个很不起眼的古旧村落——王家庄——上世纪40年代,中共旌泾太中心县委所在地,皖南八年游击战的指挥中心。虽遭受国民党数十次重兵清剿,但黄高峰上旌旗不倒,革命斗争始终波澜壮阔……

东眺三都,除了红色龙川,人们必然因黄高峰、王家庄而联想起龙川背后的另一不起眼的小村落——一个仅有二十余户人家的管家山。

如今走进那个村落,一幢古老的徽式阁楼,虽然破旧,但依然矗立于村中,那不知是否就是王昌沐(旌德早期共产党人,先后在上海、武汉等地从事革命工作)的家?当年胡明受新四军军部领导委派,来皖南传播、点燃革命星火,就是由王士桢(管家山人,由其叔叔王昌沐推荐担任胡明的地下交通员)领着直接进入管家山,住进王昌沐的家中,不知是否就是这幢略带神秘的古屋?

遥想当年,又谁能预测:就是那个外乡来的以帮人割稻子、打短工的瘦高个子,居然掀起了皖南地区上世纪四十年代又一波革命狂澜?可历史居然就是这么演绎出传奇般的炫色——据《黄高峰上旌旗猎》载:当年胡明入住管家山后,以短工身份,入龙川、走石井、下洋川、扎根王家庄,进驻黄高峰,将星火点燃全皖南近四十余县……

而连接管家山、王家庄的便是来回奔走于这条气势磅礴的石板古道上的胡明以及他的战友王昌沐、吕绍有、江钦月、江福喜、王必英、王必达、王时尚、王家齐等先驱、英烈们行色匆匆的身影……

于是,皖南大地唱响了游击队夜袭庙首乡公所、钱老五打江端、打不死的刘奎等栩栩如生可歌可泣的战斗英雄故事,掀起了上世纪40年代皖南革命史上打土豪、除恶霸,为穷苦百姓闹翻身、谋福祉的又一波汹涌澎湃的革命浪潮……

那滴落在古道上的英烈们的鲜血,那砸落在古道上的弹痕,还有那倒在古道上的先驱身影……一帧帧,一幅幅镌刻进古道的脉络里,从而使踩在我们脚下的这条千年古道染上了永不消褪的红色印记,成为那个时代革命洪流在皖南大地滔滔涌动的历史见证……

四、石井——又一枚嵌入红旅古道的血色翡翠

过岭端古亭,宽达两米,主道为条石,两边辅道为块石铺砌的古驿道如天梯云栈一般,从大岭巅头沿山势盘旋飘忽向下,时而平缓斜引,时而陡峭下伸,如阶梯叠码……

秋日的阳光把漫山层叠的叶子晒得通灵剔透,青褐色的叶浪在湛蓝色天幕下倾泻出一澜又一澜的波涛。

走在驿道的平缓处,侧目南眺安山颔部,又有石峰耸天。先是一巨型外伸的石峰,形似一河马,蛮敦敦的身子,肉嘟嘟的嘴脸,憨态可掬。河马的背上,驮着一匍匐的猫头鹰,其嘴、尾甚为形象;猫头鹰的背上又叠伏着一青蛙,其鼓胀的眼泡、微翘的嘴很是惟肖……

视线稍下移,又一巨型峰头石林进入眼帘:排在前面的形似火箭发射塔架前捆绑着一枚即将发射的火箭。稍后一组在人们仰观的视角里犹如一全速航行在银河里的的巨舰,舰尾微翘,舰首高扬着经幡,舰中直立着一枚待发射的导弹……

古道下到半山腰处,横跨着一个古亭,古亭为砖木结构,顶上的瓦片已稀疏的透着阳光,墙体的外墙砖有的已风化,脱落。整个古亭如岁月老人般布满沧桑,见证着这方热土上的斗转星移、冬霜夏雾、繁华冷落、悲欢离合……

站立古亭前下瞰,伴古道而立的层层叠叠的梯田,稻子刚刚割去,只剩下些裸露的稻桩,黄黄的,一片又一片,就如同徽州人家里蚕架上铺陈的蚕盘,一叠又一叠,从架子的顶端直码到地面。

继续走下古道,横看两边的田畴,又犹如大山姑娘腰下维系的裙裾上镶嵌的一道道金边,为山美人装扮出雍容华贵般锦绣之气。

古道顺梯田逶迤而下至谷底,朝露暮霭,春去秋来,千年如一日的风霜气韵携着苍苍古意在这崇山巨壑的深处凝筑出一个远古而又略带些神秘的庄子——石井——这个犹如世外桃源般的村落,宁静而安详,恬然而自适的出现在我们的眼前。

穿过历史悠悠的长河,还看得见光阴的尘埃浮动在你的眼角。你沉默着,我却听见了时光在你的脚下潺潺地径流。

回朔进历史的隧道,不知是何年何月,厚儒里边上的舒家村(石井村的原名)住着兄弟二人,老大在村里种地并娶妻成家,夫妻俩供着老二读书并考取进士功名后赴庐州做官。

突然天降紫云,瑞气盘村,老大的妻子怀孕三年零六个月终于诞下一子,天庭泛着紫光,双目闪着锐气,生就天子之相。一云游此地的卜卦老者见此娃大惊曰:“此乃真命天子也。一日不容二主,此娃必不见容于今圣也,如要避祸,必如此、如此……”

传说这个娃娃方处幼年就手捧一本不知从何处弄来的别人怎么也看不懂的天书,口中叽叽咕咕,念念有词,读得是津津有味。稍长,就经常爬到对面的山坡处的一处开阔地里,面向后儒里满山遍野的山林指划推演(排兵布阵,演练战术)……一遇到危险就躲进村中一口枯井里,自己顶上井盖盖住……

消息很快传到京城皇宫,老者的避祸妙计,并没能保住这位年幼少年。皇帝命令娃子那位庐州做官的叔叔带路,并诱骗出藏匿于石井中的少年,将其当场斩杀……

殷红的血流入村中的小溪,汇入玉水,染成血色滔滔的巨澜,漫山遍野的竹树顿时枯焉(相传那是辅佐新帝登基的千军万马)……

从此舒家村真命天子的传说在民间传扬开去,舒家村也就不知不觉间更名成了“石井”村……

其实民间所传之真命天子不过如汉时刘邦,元明时朱元璋这类乘乱世方能雄起的草莽英杰。传扬这样的故事必是天下乱象叠生,官吏横征暴敛,老百姓流离失所,民不聊生的时候。民怨鼎沸,民情昂奋,一些草根文人体察底层老百姓的所苦、所痛、所思、所恨、所祁、所愿,代民立言,借某一不足道的引子,用诙谐、幽默、调侃的语言或借古讽今的老法加工编制成传说故事,并让其在民间流传开去。因此这些民间传说所传扬的应是一种对恶势力憎恶,对公平正义的呼唤,对天下不平的抗争……因此从某种意义上说,这些裹挟着草根意识的民间传说一样闪烁着血色的鲜艳……凭此我依然将你——石井,这个流传着美丽传说的村落视为系在本红旅古道上的一枚珍贵的红色翡翠……

如今踏着古道的石阶走进这个具传奇色彩的古村落,犹如皖南众多古村落一般,一条清溪穿村流淌,溪上数座古石桥连通着两岸住户。其中由六块方形长条石搭铺的平桥数百年来坚固如初,依然是连通上村两岸住户的主通道;单孔舒村桥依然完好的立于出村的村口,成为了这个古村落原有村名的古老记忆……

尾声

古道穿过石井村,向西逶迤上山,进入丛林,延伸至晓岭山脉。晓岭山脉为牛山之牛尾,山势不高,林木苍郁。古道在密林里盘旋逶迤,高大挺拔的杉木林如卫士般排列在古道的两侧,阳光从树枝叶的缝隙里滑落下来,晒在古道青石板及两侧的路沿的积叶上,星星点点,斑斑澜澜的。第一座古石亭在晓岭南侧的半山腰处,地势稍平,采用路上方就山体,路下方砌石塝隆起,石亭嵌入期间,然后在拱形顶上堆土与山体连接,这样便成洞亭。前后洞口两侧均砌有挡风的石屏,石屏中嵌入条石框形洞门。古道从洞门中穿过。亭洞顶上长满藤荆类植物,葳蕤苍郁,蔚然生秀。继续上行,在快要到达岭巅处的一个凹形山口处出现了第二座古石亭洞,亭洞嵌入凹口,其顶部为半圆形架在一米来高的石墙基脚上,因亭洞为南北向,故前后洞口均砌筑半扇形石屏到顶,供休息者挡风。洞门上方嵌有碑文,只是字迹已模糊,看不清。古道穿洞而过。古道翻越岭巅然后下行,在晓岭北侧的半山腰处,建有第三座石亭,亭洞嵌入在一个外伸的山体内,东西走向,两头洞口没有挡风的石屏,故亭洞内比较敞亮。过第三座亭洞,继续下行1.5公里到达晓岭村。

古道出晓岭然后向外延伸至江村——江上青烈士的家乡,白地——谭梓生烈士故居地,洋川——旌德第一任共产党县长谭笑萍以及江福喜等革命英烈、先驱的家乡……一条血色玛瑙型丝带呈扇型般向外扩展,延伸至无穷……