浅析“虎”式坦克损失数据

原文:https://zhuanlan.zhihu.com/p/599425325

题图:1944年8月25日,因机械故障及缺乏燃油,隶属于SS第102重装甲营第2连,由SS一级上士阿尔弗雷德·罗沃斯基(SS-Hauptscharführer Alfred Rovovski)指挥的223号“虎”式坦克被其车组乘员遗弃在托斯特(Tostes,位于法国诺曼底)附近。

注:本文译自Christian Ankerstjerne所著《Tiger Losses》。

声明:翻译不易,未经译者许可,本文严禁任何公众号或网站私自转载。另外,译者强烈谴责任何盗载或是洗稿本文以牟取私利的行为。

“虎”I以及“虎”II坦克可靠性是经久不衰的网红论题。许多提及这两款二战德国重型坦克的网络观点都认为它们俩兄弟的不可靠性从北非到东线无人不知无人不晓 —— 即 因各种非战斗原因而损失的“虎”式坦克要多于因战斗而损失的“虎”式。遗憾的是,这些观点通常都缺乏实际数据的支持。本文旨在对“虎”式坦克的损失原因进行数据统计并做出分析,为确证上述类似观点的正确性提供一定的数据基础。

本文的数据分析基于罗恩·克拉格斯(Ron Klages)在其所著的《虎之战迹(Trail of the Tigers)》中所搜集的损失记录及相关表格。

【译者注:Ron Klages是Feldgrau和Missing Lynx论坛的知名用户,《Trail of the Tigers》是他私人出版的一本书籍,结合多方资料追踪了每一辆“虎”I及“虎”II坦克的生产、单位分配及损失日期。Ron Klages已于2007年去世。】

由于书中各损失相关报告的详略程度差别较大,如果直接引用源报告,诸如“英国人或美国人的M10拿到了人头”之类的微小细节,将会对整体的分析产生干扰。为了尽可能地消除类似的干扰项,同时保留一定的细节,笔者决定采用三种不同的分类方式。

对各项信息进行分类势必会造成细节方面的遗漏。有时候真的很难断言某一项损失应该算作战斗损失还是非战斗损失。举个例子,如果某辆“虎”式因被炮火命中或是碾过地雷而失去行动能力,这显然是战斗损失。如果某辆坦克是因为其抛锚地区被敌军控制,或是由于吨位过重缺乏拖车而无法回收,而被单位列入不可恢复(irrecoverable)损失的行列呢?

因此,在对“虎”式坦克的损失原因进行分析时,那些并没有直接在战场上发生的损失不会将被笔者划入战斗损失或非战斗损失。例如,因部队投降而损失的坦克,既不属于战斗损失,也不属于非战斗损失。

下文的几项分类是为了方便那些不认同特定分类的读者也能建立起自己的分析。

克拉格斯的书籍中提供的损失数据主要基于其他书中记录的德军报告,这些报告在战时是保密的,由相关单位撰写,其数据的真实性很高,毕竟部队没有必要为了宣传而篡改损失数据。当然,不能排除指挥官为了掩盖自己的决策失误所导致的损失而对数据进行修改的情况,但这样的欺诈行为往往需要多人进行配合,没有迹象表明德军普遍存在类似的瞒报现象。

一些坦克的损失原因被列为不明,这些损失通常发生在部队后撤的跑路阶段中,结合盟军方面的记录进行交叉分析可以进一步地确认其中的一部分损失。

由于“虎”式的生产总数与记录的损失数量不一致,可以认为存在一部分损失了但并没有上报的坦克,如一些在战争结束前几天向盟军投降的坦克,这些坦克的损失并没有形成文字被记录下来。总而言之,与生产总数相对照,有一百多辆“虎”式坦克并没有战时的损失记录。

需要注意的是,下文的这些统计数据并不能用于判断“虎”式的可靠性。若想研究“虎”式的可靠性,还需要对比“虎”式与其他装甲车辆在相同的作战条件下的各方面表现。

以损失原因来分类:

虽然在“战斗损失”的栏目中,有相当大一部分的战斗损失没有标明具体原因,但从上述数据来看,广为流传的“盟军飞机摧毁了大量'虎'式坦克”的说法显然缺乏事实依据。

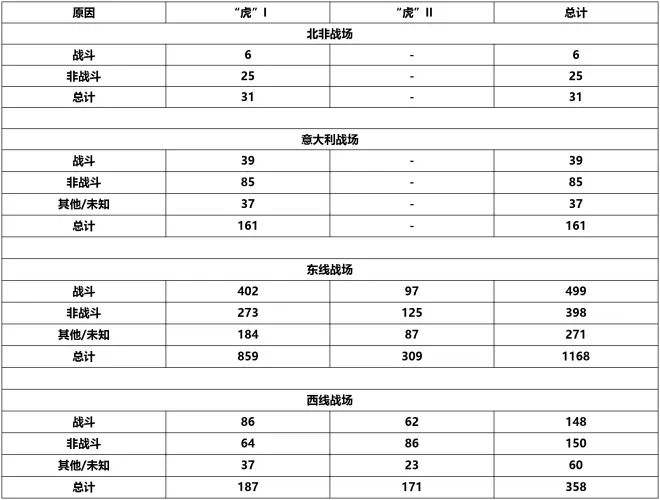

以不同战场来分类:

有趣的是,在对比战斗损失与非战斗损失的比例时,笔者发现东线与西线的“虎”式战斗损失与非战斗损失比例几乎相同,而北非和意大利的“虎”式战斗损失与非战斗损失比例则是有较大的差距。在北非作战的“虎”式数量太少,样本太低,数据存在偶然性,不具备强有力的说服力。而意大利战场的非战斗损失比例与62辆因机械故障而损失的“虎”式相关,这说明“虎”I坦克难以适应多山的不利地形。

此外,还有一点十分明显 —— 从 战斗损失数量 占 战斗和非战斗损失总数 的比例来看,“虎”I的数据总体上要比“虎”II好。

以不同月份来分类:

上文的数据显示“虎”II的表现要逊于“虎”I,然而这样的对比并没有考虑到 “虎”II投入作战时德军所处的形势 比 “虎”I投入作战时德军所处的形势 要差得多。而月度的损失数据则是更加印证了战场局势对统计所造成的影响。

虽然月度数据存在一定的干扰,但“虎”II的表现总体而言与“虎”I刚投入作战时的表现较为相似,而年度数据也验证了这个观点。

从这些数据可以看出,随着时间推移,德国局势不断恶化,非战斗损失所占的比例明显增加。此外,与“虎”I相较,“虎”II的战斗损失更高。

虽然无法根据上述数据判断“虎”式坦克的战场表现是否要比其他坦克要好,但这些数据无疑破解了一些在网络上萦绕已久的观点 —— 实际上,因缺乏燃料而损失的“虎”式占比很低,而被盟军飞机摧毁的“虎”式也并不多。

上述数据标明,缺乏适配的维护、维修与回收等后勤服务时,“虎”式坦克将会变得脆弱,更容易遭受损失。然而,这些数据并不能论证“虎”式坦克是否因 其相较其他德国坦克所拥有的更重的吨位 而更容易受到后勤影响,若想研究这一问题,还需要对以装甲师的主体的坦克损失数据进行分析。

KLAGES, Ron. Trail of the Tigers. Mukilteo, WA : Lyonsbrook Publishing, 2002. 134 p.