【学习笔记】现象学与教育现象学

問1:什麼是現象?

1. 西方哲學傳統

1. 柏拉圖的洞穴比喻:感覺世界(現象)與理念世界(本質)

古希臘哲學家柏拉圖提出了“理念論”,區分了現象和本質,將兩者相對立。柏拉圖的“理念論”認為:我們所生活的現實世界,是虛幻的,並提出著名的“洞穴比喻”,洞穴外的世界才是理念的世界、真實的世界。

2. 感覺與理念、現象與本質、主體與客體——西方哲學也就此進入了“二元對立”的發展路徑,在此之後的西方哲學也就一直沒能逃離這種本質與現象、主體與客體的二元對立思維。在傳統認知裏面,現象和本質是兩個維度的,人們通過現象的理性分析,去探究事物的本質。

3. 胡塞爾的質疑:在人們預設主體/客體和表象/本質之前,“奇點”是什麼樣的?-“回到事物本身”

4. 胡塞爾的現象學告訴我們,在我們意識深處,現象和本質其實是在一起的(有如宇宙的“奇點”)。事物在意識間呈現的那一刻,事物所有的一切感官材料、特徵、性質以及事物各種本質屬性,都一併湧現出來。那麼在捕捉意識中的現象的時刻,其實也是捕捉了本質,從直觀中捕捉到現象,其實也就是捕捉到了本質。胡塞爾就此將被本質和直觀聯繫了起來,提出了“本質直觀”的概念。胡塞爾的現象學作為一種方法,就是要避免我們陷入一種主客二元對立、現象和本質對立的這種思維立場去理解這個世界。還原到事情最初始的意識中呈現的樣子。

【直觀的特徵是能夠直接地呈現對象;如紅色、形狀、喜歡、尺寸、整體、存在等。這些例子表明直觀的意向對象既可以是感性對象,也可以是範疇對象——Husserl, E. (1970). Logical Investigations ( Vol. 2 ) . Trans. By J. N. Findlay. London: Routledge & Kegan Paul, p. 60.

答1:現象可被暫分為“現象學中的現象”與“相較於‘本質’的現象”,後者是感性直觀,即人類體驗和感知到的一切,其並不包括事物的本質;前者指的是事物現象出來的一切,既包括“感性直觀”,也包括“理性直觀”,既有感性材料,也有超越感性材料的本質。所以說,現象學中的現象包括了現象和本質。且這種本質是在人類的意識中呈現出來的。

問2:討論現象學為什麼要大談哲學?

2. 現象學起源

1. 現象學運動概略

1901年,伴隨著德國哥廷根大學哲學教授胡塞爾發表《邏輯研究》一書,標誌著現象學運動的產生,該運動20世紀初興起於德國,20年代和30年代在德國達到繁盛,並於30年代傳入法國,50年代和六十年代成為法國主要哲學流派之一。

2. 現象學起源:

(1)社會背景

一是自然科學繁榮的背後隱藏著抹殺現象的傾向;二是走向科學的同時,哲學不僅失去了對生活的影響,而且失去了研究對象,發生了自身危機(哲學危機),而德國的知識份子首先意識到了這一點。

【(歐洲人)他們認為,數學展示的幾何、數的關係才是世界的真正本質;只有把握了構成世界的數學結構,才算認識了世界本身。——靳希平,吳增定.十九世紀德國非主流哲學—— 現象學史前史劄記[M ].北京:北京大學出版社,2004:2.

【現代人漫不經心地抹去了那些對於真正的人來說至關重要的問題。只見事實的科學造成了只見事實的人。——埃德蒙德•胡塞爾.歐洲科學危機和超驗現象學[M].張慶熊,譯.上海:上海譯文出版社,2005:7.

【由於局限於純粹實在的事實,就不能也不願意面對價值與意義的問題,這就正是科學危機和人類本身危機的根源——[美]赫伯特•施皮格伯格.現象學運動[M].王炳文,張金言,譯.北京:商務印書館,1995:128.

面對這一困境,德國的知識份子試圖挽救哲學,路徑分為兩類:一部分人贊同自然科學,力圖以自然科學的標準重新建構哲學的體系,認為哲學只有按照自然科學的標準改造自身才有出路;另一部分人反對自然科學,尤其反對唯科學主義,力圖擴大和加深直接經驗的範圍,重新恢復對現象的尊重,更充分、更如實地傾聽現象。

(2)知識準備

一是自然(科學)思維和人文思維的發展與成熟;二是歐洲研究 “現象”的傳統;三是布倫塔諾的部分理論奠基。

答2:任何研究者在論述現象學研究,如果只是討論研究方法,而沒有納入現象學的哲學理論,那就沒有善盡職責。

(3)和而不同

各個現象學學者對現象學的使用指向諸多不同的“哲學預設”,但就其根本基礎來看,還是可以找出若干共通點,比如:研究人們的生活經驗;認為經驗是有意識的(van Manen,2014);發展關於經驗本質的描述而不是提供解釋或分析(moustakas,1994)。

Stewart & Mickunas(1990)強調總結了現象學的四方面哲學觀點:

① 回歸哲學的傳統任務:對19世紀末期哲學限縮到“科學主義(scientism)”的一次“反動”。回歸到古希臘哲學傳統,將哲學視為愛智或追尋智慧的一種概念;

② 不帶有預設的哲學(存而不論/epoche):懸置所有加諸對象的判斷,以求直指真實本身(即保持“自然態度/natural attitude”),直到發現更為確定的根本;

③ 意識的意向性(intentionality of consciousness):意識總是指向客體。客體的實在(存在)無可避免的連接到人們對於該對象的意識【王陽明·山中花樹】沒有任何獨立於主體之外的主體,也沒有獨立於主體之外的對象。因此,胡塞爾的實在/存在(reality)並不分割為“主體”和“客體”;

④ 拒絕主體-客體對立的二分法:基於③自然衍生出的理論,強調客體的實在只能從個人經驗的意義獲得認知。

問3:當面對一條河流時,有人在岸邊、有人在水中划船、有人在水裡游泳,他們對於“河水”的態度分別是?

3. 現象學研究

1. 定義

現象學研究(phenomenological study)是透過若干個人之生活經驗,來描述某一概念或現象的共通意義。聚焦於描述所有參與者共通生活經驗的某一現象(如:哀傷即是普世共通經驗的現象)

2. 目的

還原個人對於某一現象之經驗,從而描述其普遍本質(van Manen,1990,稱其為“grasp of the very nature of the thing/直指事物核心本質”)

3. 方法

1.懸置與還原

1.*懸置是還原的前提,還原是懸置的目的。

2.還原的方法有三種:懸置判斷、本質還原和先驗還原

(1)懸置判斷:

①对“假设-存在”之悬置关涉到事物和自然世界。这种悬置使一般的自然态度命题无效,它把这一命题所包含的所有东西(整个自然世界的存在)都放在括号之内。對當前的、外部世界的知識進行擱置,這裏的“知識”同時也包含所有當下的感性認知,胡塞爾甚至認為“對自然世界是否存在也要先放一邊擱置起來”,但其並非否認真實世界的存在,而是認為要使純粹意識不受自然世界、自然科學的影響。

【我並非像一個詭辯論者一樣,要否定這個世界,我並非像一個懷疑論者一樣,懷疑它的事實性存在;我使用的是現象學的懸置,使我完全隔絕於關於時空事實性存在的判斷,因此我排除了一切與自然世界相關的科學。——胡塞爾《笛卡尔式的沉思》

②对自我之悬置也可叫做超验的悬置。(?)

【悬置允许我共相地反思我的自我存在……超验的悬置因而成为这样一种稳定地生活在它的生命一活动之中的自我的‘翻转’,它以直接地面对世界的态度,凭直观把这种生命一活动作为它的恒新的生存意志。这种悬置关注的是自我及其作为生命意志的存在。——[美]维克多•维拉德-梅欧.胡塞尔[M].杨富斌,译.北京:中华书局,2002:80.)

Moustakas(1994,p34)將“超驗”解釋為“每一件事情都全心看待,就如同第一次經驗【人生若只如初見】”

(2)本質還原(部分擱置):

本質還原:“將意向體驗和其對象的事實特徵還原到作為它們基礎的本質規定性——事實特徵對於這些本質規定性來說僅僅是一些可互相替代的事例——上去”([德]埃德蒙德•胡塞爾,[德]克勞斯•黑爾德.現象學的方法[M].倪梁康,譯.上海:上海譯文出版社,2005:20.)其旨在排除事實,達到本質。本質還原採取了“部分擱置”的方法,把現象和本質融合起來,把過去的經驗認知和個體的存在信念擱置起來,但並沒有把認識的主體的存在的信念擱置起來,並沒有消除主體和客體的二元對立。(笛卡爾:我思故我在)

(3)先驗還原

不僅把有關對象、個體、物質存在的信念擱置起來,還要把認識主體存在的信念懸置起來,最後達到純粹意識,也就是先驗意識的領域,先於意識存在的領域。胡塞爾經由笛卡爾式的普遍懷疑路徑,最終達到了“先驗自我”和“先驗意識”的領域,這把我們帶到了意識主體之前的世界,這就是現象學還原“回到事情本身”的最終目的。

【“最重要的关于还原的说明是完全的还原是不可能性”——[法]莫里斯•梅洛-庞蒂.知觉现象学[M].姜志辉,译.北京:商务印书馆,2003:10.

3.懸置使為了直接地和明顯地進入意識材料之中,把所懸置職務未加拒斥地隔離開。隔離不等於否定,隔離是為了更好地接近,更好地“回到實事本身”。懸置不是為了達至自然科學所提倡的價值中立、價值無涉,而是為了接近實事本身。

答3:【有我之境,以我觀物,故物我皆著我之色彩。無我之境,以物觀物,故不知何者為我,何者為物。——王國維《人間詞話》

2.直觀

1.直觀可分為:感性直觀和本質直觀

①感性直觀:被給予之物是個體對象或感官對象;“是關於一個個體對象的意識,‘它’作為直觀意識‘使這個對象被給予’,作為感知使這對象本原地被給予,使意識能夠‘本原地’,在其‘真實的’自身性中把握這對象”([德]埃德蒙德·胡塞爾,[德]克勞斯•黑爾德.現象學的方法[M].倪梁康,譯.上海:上海譯文出版社,2005;93.)。感性直觀是直觀的初級形式,相比較而言,現象學更看重本質直觀。

②本質直觀:被給予之物是純粹本質或範疇對象; “本質直觀是關於某物,關於一個‘對象’的意識,是關於這本質直觀所看到的並在本質直觀中‘自身被給予’的某物的意識;但這某物也可以在其他的行為中‘被想像’,被模糊或清楚地思維,成為真實的和錯誤的直言判斷的主體——就像所有在形式邏輯的必然廣義上的對象一樣。”([德]埃德蒙德·胡塞爾,[德]克勞斯•黑爾德.現象學的方法[M].倪梁康,譯.上海:上海譯文出版社,2005;93.)

3.胡塞爾的學說正是在這兩種直觀的基礎上,以直觀充實概念為前提,認為意義充實活動可以使一種空洞的意義得到充實。一個具體對象的意義【藍天】,是由感性直觀所充實的;而一種空洞的意向【天道】,如一種語言性的論斷,是由範疇直觀來充實的。正是通過直觀充實,事物的意義得以實現,我們才能對事物有真切的認識,獲得一定的知識。

3.描述

1.現象學的描述有自身特殊的對象,僅限於描述關於內在體驗中所給予之物的洞見或直觀。對於所給予之物或向我顯現之物的描述不需要實證科學的假定,甚至也不需要形而上學。現象學對於事實,尤其是單個的事實不感興趣,也即對感性直觀不感興趣,它所感興趣的是本質直觀的結果,即觀念和共相。現象學方法試圖描述的是材料中不變的、本質的東西,也即觀念和共相。

2.第一人稱的描述,體現了現象學的人文性,時刻強調所描述的是事物向“我”所呈現、所顯示的樣子,由此所把握到的也是“我”所體驗到的事物的意義。也就是說,現象學的描述是帶有主觀性的,是主觀理解和解釋的結果,不可能真正以第三者的立場客觀地、價值中立地進行。

3.*現象學對語言的獨特要求,用文學的、感性的、詩化的語言進行描述,讓語言與事實之間保持張力,留出理解的空間。

4.反思

1.反思不是現象學獨有的,但卻是現象學中重要的方法要素。

2.現象學研究的主要結構是“我-思考-某物”(I-think-something),胡塞爾以他自己的術語表達了這種意識結構:自我-我思-所思之物(Ego-cogito-cogitatum)

①“所思之物”即胡塞爾所說的意向對象;

②“我思”是意向活動或精神活動;

③“自我”必須伴隨著意向活動才能使意向對象產生。

2.*現象學必須以純粹意識為對象進行反思,對純粹意識的反思是為了證明純粹意識的真實存在。因為現象學反思的對象是純粹的意識,這意味著一種反思的態度,要求反思者要超脫於經驗之外,反思者和反思之物要保持一定的距離,反思者要抽離出反思之物,外在於反思之物,才可能更客觀、真實地理解反思之物。如果一味地沉浸於反思之物,真正的反思不太可能發生。之所以要求反思者有這樣的態度,也是為了保證反思的純粹性。

4.現象學的反思指向對現象意義和本質的把握。

【反思過程中,研究者將自己的心智與情感從當下的情境中抽離,與具體情境保持一定的距離,回溯到一個更寬泛的視界中檢查自己的行為,以期對那些經歷所隱含的意義進行考慮——宋新芳,劉成新.現象學教育研究方法探析[J].現代教育技術,2006(6).

5.解釋/詮釋

1.伽達默爾認為:“不存在原本的意義(即原意,事物在我們理解活動之前就包含的意思),只存在當下的意義(即事物只有在進入我們當下的理解活動並通過我們的理解活動才形成和呈現給我們的意思)。”(祥龍,杜小真,黃應全.20世紀西方哲學東漸史:現象學思潮在中國[M].北京:首都師範大學出版社,2002:222.)也就是說,只有當下的意義才是最真實的意義。這裏強調了對生活文本解讀的個人性和歷史性。

2.現象學的解釋有一定的客觀性。客觀性指的是解釋不是人可以控制、支配的活動,文本自身的呈現就決定瞭解釋的可能性,所以作出何種解釋,不在於解釋者(主體),而在於有何種文本。這一點也對現象學文本提出了要求,要用感性的(或詩化的)語言描述文本,使文本解釋存在一定的張力,留給讀者反思、想像的空間。現象學的解釋又無可避免地會帶有解釋者的主觀性。雖說文本如何呈現已經決定了對文本解釋的可能性,但並未決定對文本的具體解釋。在可能的解釋限度內,作出何種解釋,則取決於解釋者(主體)的生活經驗、歷史文化背景等因素。總之,解釋是對現象學描述進行分析的一種方法。

4. 操作

① 【確認現象】人類經驗的“客體對象”(van Manen,1990,P163)

② 【蒐集資料】從經歷過該現象的個人蒐集資料,

③ 【綜合資訊】綜合所有當事者的資訊;

④ 【進行描述】發展現象本質的複合描述(兩部分:當事者經驗到“什麼/what”現象;當事者“如何/how”經驗該等現象)。

5. 典型特點

① 【命名現象】強調探索一種現象並以單一概念予以命名(教育領域的“專業成長”,心理領域的“哀傷”;健康領域的“照護關係”);

② 【選取對象】從有經驗過該等現象的一群個人探索該現象(異質團體,樣本人數介於3-15人之間);

③ 【基於哲學】討論現象學研究的哲學基本理念(研究焦點是個人的生活經驗,探究參與者對於該現象的主觀經驗及共通的客觀經驗。拒絕“主客二分法”,因此現象學落於質性和量化研究之間);

④ 【擱置自我】某些研究者透過討論自身關於該等現象的經驗,從而將其個人經驗擱置在研究之外,此並非將研究者與研究完全隔離,而是確認將研究者的經驗盡可能的克制,以便聚焦於研究參與者的經驗。雖然這隻是理想狀況,但這樣的做法能讓讀者得知關於研究者的經驗,從而讓他們自行判斷研究者是否只聚焦於參與者的經驗而沒有在其中夾帶自身的經驗。Giorgi(2009)認為“擱置並不是忘掉曾經有過的經驗,而是不要讓過去的知識涉入到對於經驗的檢視”Van Manen描述此等括弧法或懸置,即是所謂的“現象學反思/phenomenological reflection”;

⑤ 【蒐集資料】資料蒐集一般採用訪談法,但亦有些研究亦採用詩歌、觀察、文件等多樣化的資料來源;

⑥ 【分析程序】採用系統化的程序進行資料分析,從比較窄的分析單位(如:重大陳述),推向比較寬廣的單位(如:意義單位),進而提出詳細的複合描述,摘要總結兩項元素,【what和how】即經驗到了“什麼”和“如何”經驗;

⑦ 【進行描述】描述段落討論現象的本質,討論what和how。“本質”是現象學研究的終極面向。

6. 兩大類型

(1)詮釋現象學(hermeneutic phenomenology)

1. 作為教育學這的van Manen(1990)以一本討論詮釋現象學的書描述研究以生活經驗為導向(現象),再加上(研究者)針對生活經驗“文本”的詮釋。

2. van Manen並沒有提出一套規則或程序來實施現象學研究,而是描述為六項研究活動之間的反覆動態交織:

① 【聚焦】研究者將注意焦點放在某一引發研究者強烈興趣的現象,所謂的“長久關切/abiding concern”;

② 【反思】反思現象的本質主體,亦即構成生活經驗的本質;

③ 【描述】通過研究報告書寫現象的描述;

④ 【維持】維持現象描述和研究課題之間的強烈連結;

⑤ 【組合】將報告各組成部分平衡組合成一個整體;

⑥ 【詮釋】不單只是現象的描述,同時也包含研究者對於生活經驗本質意義做出詮釋;

(2)超驗現象學或心理現象學(transcendental or psychological phenomenology)

1. Moustakas(1994)的超驗現象學或心理現象學,聚焦在描述參與者的經驗,而較少著墨於研究者的詮釋。

2. Moustakas聚焦於胡塞爾現象學中的“存而不論/epoche”或“放入括弧/bracketing”,即將研究者個人經驗擱到一旁,清除得越徹底越好,以便能夠用清新的觀點來檢視所要探究之現象。基於這一態度,Moustakas(1994,p34)將“超驗”解釋為“每一件事情都全心看待,就如同第一次經驗【人生若只如初見】”

3. 【盡力而為】或許難以完美實現,但擁抱這一理念的研究者在著手探究他人的經驗之前,將自身的經驗放入括弧,盡可能不滲入他們對於研究參與者之經驗的看法。

4. 操作程序(Moustakas,1996)

① 【聚焦現象】確認所欲研究的現象;

② 【懸置自我】括弧懸置研究者個人經驗;

③ 【蒐集資料】從擁有該等現象之經驗的若干個人,蒐集資料;

④ 【分析發展】分析資料,還原為重要陳述或引述,再結合成為主題;

⑤ 【文本描述】發展文本描述(textual description),書寫參與者經驗到“什麼”現象【書寫what】;

⑥ 【結構描述】結構描述(structural description),書寫參與者“如何”經驗到該等現象(包含經驗所在的條件、情境、脈絡等資訊);

⑦ 【傳達意義】結合文本描述和結構描述,傳達整體現象本質意義。

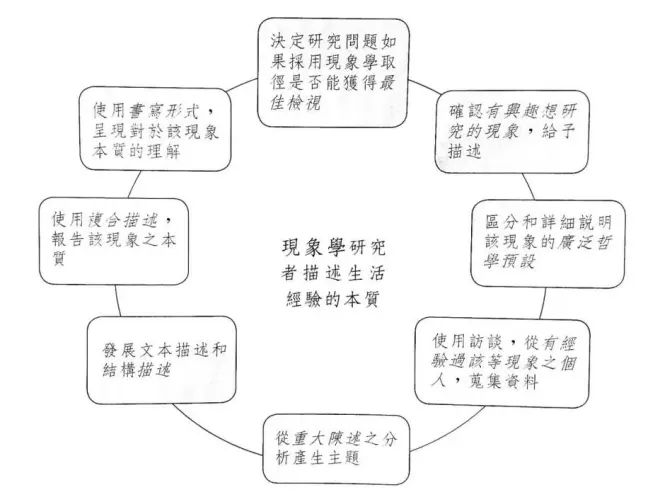

7. 執行程序

1. 【是否用】決定研究問題是否最適合採用現象學取徑來解釋:適用於“要了解若干個人關於特定現象的共同經驗”的研究問題。其重要性在於了解此等共通經驗,進而用以發展實務或制定政策,或是發展關於所欲探討現象之特征的深度理解。

2. 【對誰用】確認有興趣想研究的現象,給予描述:現象包括情緒態度(憤怒)、社會建構(專業精神)、病症的臨床理解(體重過輕)、某種行業的理解(摔角選手)、生活經驗(學習、初為人父、騎腳踏車)……

3. 【為何用】區別和詳細說明現象學的基礎哲學預設:比如說,可能書寫關於客觀實在與個人經驗的結合。再者,此等生活經驗是在當事者的“意識”,並且指向經驗對象(此即“意識的意向性”概念)。為了充分描述參與者如何經驗該等現象,研究者必須盡可能的將自我懸置或放入括弧,越徹底越好。

4. 【怎麼用】使用多次的深入訪談,從有經驗該等現象之個人,蒐集資料:兩類廣泛而普遍的問題:第一類,在這樣的現象當中,你有經驗到什麼?第二類,哪些脈絡或情境,影響到你對該等現象的經驗。其他開放式問題也可提出,其他形式的資料(觀察、日誌、詩詞、音樂及其他形式的藝術)也可加以蒐集。

5. 【怎麼用】從資料中找出重要陳述,加以分析,從而產生主題:現象學資料分析(phenomenological data analysis)的實施步驟包括,①透過4中的兩類問題取得資料作為基礎,對資料(如訪談逐字稿)進行分析,以醒目顏色標識“重要陳述/significant statements(能夠提供了解參與者如何經驗現象的句子或引述)”,Moustakas(1994)稱此等步驟為“水平化(horizontalization)”;②從重要陳述發展“意義叢集(clusters of meaning)”,進而形成主題。

6. 【怎麼用】發展文本描述和結構描述:①文本描述(textural description):運用重要陳述和主題,來描述參與者關於該等現象的經驗;②結構描述(structural description)/想象變形(imaginative variation):描述脈絡或場域情境如何影響參與者對於該等現象的經驗。在此基礎上,Moustakas補充增加額外步驟:研究者書寫反思自身關於該等現象之經驗,以及影響該等經驗的脈絡和情境。

7. 【怎麼用】使用符合描述來報告現象之“本質”:所謂想象之“本質(essence)”亦即現象的根本、不會變形搞得結構(essential,invariant structure)。此一段落聚焦在參與者的共通經驗,這意味著關於特定現象的所有經驗都有一種底蘊的普遍結構。

8. 【怎麼用】使用書寫形式來呈現對於現象本質的理解:Max van Manen(2014,p370)主張現象學的研究與書香不可分割,其解釋說現象學書寫面臨的挑戰是“必須把平常文字無法表現的現象呈現出來”。有許多“方式”可用來溝通現象學研究,包括:系統化探索,將現象置放在存有的脈絡(例如:時間/空間的脈絡),或是將陳述組織安排,以反映對於現象經驗逐漸深化的理解。普通的報告結構包括:①介紹,讓讀者熟悉所要探討的現象,與/或提供研究者自身關於該等現象之經驗的個人陳述;②方法,描述研究程序,提供支持選用現象學取徑的邏輯理由,研究取經的基礎哲學預設,以及關於資料蒐集和分析的細節;③結果與討論,運用重要陳述,報告參與者如何經驗該等現象;④結論,使用符合描述,報告現象的本質。

8. 面臨挑戰

1. 【難接受】Moustakas(1994)的資料分析取徑結構化程度較高,方便依循,不過對於某些質性研究者可能嫌其結構化程度過高。

2. 【難撰寫】現象學需要理解某些哲學預設,並且在研究中確認該等預設,但由於這部分哲學理念相對抽象艱澀,因此不易有效書寫並表達於研究報告。

3. 【難找人】研究參與者必須是擁有所欲探究之現象經驗的個人,有時難以尋得適合人選。

4. 【難懸置】懸置研究者的個人經驗具有相當難度,因為資料全是難免滲入研究者帶勁研究主題的預設,因此或許有必要對存而不論/放入括弧進行重新定義,如LeVasseur(2003)提出的:投入反思,培養好奇心,從而懸置我們的理解。

5. 【難精進】投入現象學研究可能對研究者產生長遠的衝擊,van Manen(1990,p163)將此等潛在的衝擊效應描述為:現象學研究和方法常有轉化研究者的效應。事實上,現象學研究本身很多時候就是一種滲入學習,導向意識轉化,提高洞察力,增進思慮周延透徹。

6. 【難融合】新興的現象學取經——詮釋取向現象學(interpretive phenomenogogy)是否與如何可能適切融入現象學研究的傳統是當下現象學面臨的又一挑戰。這一分析取徑立基於心理學的質性研究理論架構,並且收到來自現象學、詮釋學、表意文字符號研究(ideography)的影響,聚焦特定的面向,徹底而有系統的分析檢視,“如何得以從特定脈絡、特定個人的觀點,來理解特定現象”(Smith et al., 2009,p51)詮釋取向現象學分析整合了兩個層次的詮釋:一層是,參與者詮釋自身現象經驗的意義;另一層是,研究者致力詮釋理解參與者如何詮釋個人與社會世界的意義(Smith et al., 2009)

問4:現象學與教育現象學之間的關係是?

4. 教育現象學

1.現象學的影響

1.現象學為教育現象學提供哲學基礎

(1)提供了“回到事物本身”的基本原則:教育現象學方法之所以是一種別樣的研究視角,就在於其重新返回教育的本真,在教育生活體驗中追尋教育意義。這是對“回到事物本身”的一種回應。

(2)決定了人文主義研究範式:教育現象學具備了人文主義研究範式的三個基本要素

①研究者本人作為研究工具:教育現象學研究者在研究過程中是價值關聯的。

②整體性探究:教育現象學研究強調直觀把握,是對事物的整體性探究。

③解釋性理解:教育現象學的研究是對教育現象的解釋性理解。

【胡森認為:“教育研究的人文主義研究範式至少有三個來源:一是狄爾泰的精神科學,奠定了‘理解’作為人文科學方法論的根基。二是胡塞爾的現象哲學,不僅把理解當做一種思維方式,而且把它作為人的一種存在方式和一種人生經驗的表達方式。三是法蘭克福學派的批判哲學,它永恆的理論命題是對‘工具理性’的批判,認為教育研究不應忽略了對教育事實及其社會條件的批判。”“人文主義研究範式是指以研究者本人作為研究工具,在自然情境下採用多種資料收集的方法,對社會現象進行整體性探究,通過與研究對象互動對其行為和意義建構獲得解釋性理解”孫家明.論西方教育研究的範式演進[J].成功(教育),2008:(11).

(4)提供了哲學基礎:教育現象學提供了另外一種可能:也許教育的本質就是教育自身所顯現出來的,我們需要關注這種顯現。

2.現象學與教育研究的適切性

(1)現象學方法以事物的自我顯現為前提,教育中也存在事物的有我顯現

在科學主義的統領下,隨著教育的規範化、技術化,一部分曾是教育本真的東西,雖然它們一直在自我顯現著,但是因為被科學、技術、人們的偏見所遮蔽,被人們所忽視、所想當然,甚至淡出了人們的視野,更遑論進入研究的視野。這種事實的存在使得現象學方法的前提得以保證,也使得現象學方法有了指導教育研究的可能。

(2)現象學方法強調“入世”,教育是一個實踐領域

(3)現象學方法是人文學科的方法論,教育學具有人文特性

3.現象學方法對教育現象學的方法論意義

(1)現象學方法為教育現象學方法提供普遍原則

如 “懸置”、“還原”是現象學的核心方法,但對教育現象學而言,它們只是一種研究時的態度,要求我們進行研究時,不要帶著預設運用已有理論看待教育現象;“直觀”要求我們對教育現象要有整體把握,在此基礎上達到對教育現象的理解與領悟;“描述”、“解釋”、“反思”也會在教育現象學研究中出現,但方法研究的對象早已改變,要求也不同於現象學。現象學方法為教育現象學方法提供了普遍的原則,教育現象學作為教育領域的具體方法,不可能是現象學方法的簡單照搬,也不能簡單歸結為現象學方法在教育領域的應用;現象學方法不可能直接應用於教育領域,而只能對教育現象學方法發揮方法論的意義。

(2)現象學方法決定了教育現象學方法超越於歸納與演繹之外

現象學的方法同時捨棄歸納和演繹兩種邏輯,選擇了自由想像變更。現象本身會向我們顯示其自身的本來樣式,但因經驗的多樣性,我們必須經過反省或自由想像變更來把握這種樣式。通過自由想像變更,我們可以去除枝蔓,把握現象的本真。

【例如】想像“花”的本質時,可以盡量想像各種不同顏色或各種不同型態的花卉,來把握其自我同一的不變特質。這種花的本質是一切花的共同具備而且必要具備的條件,沒有了它,花就不能稱之為“花”。

教育現象學故事的主題要靠研究者的直覺能力與洞察力去把握,而非將教育體驗故事進行簡單歸納和匯總。這也正是教育現象學研究對研究者要求較高的體現之一。如果沒有對生活的敏感,如果沒有沉浸於具體教育情境之中,研究者很難把握教育體驗故事的主題,研究將可能止於教育體驗故事的簡單羅列。

(3)現象學方法決定了教育現象學方法立足於教育生活實踐

(4)現象學方法決定了教育現象學方法研究教育生活體驗

體驗在現象學和教育現象學中都佔據著重要位置,是研究的對象,也是研究的起點。也是現象學描述的對象。教育現象學以教育生活體驗為起點和對象。之所以強調教育生活體驗,是因為教育現象學者需要尋求對世界更直接的體驗和際遇,通過對教育生活世界的體驗的把握,我們才可以達到對教育生活體驗的理解,才能對教育生活體驗的本性或意義有更為深刻的理解。

2.教育現象學方法詮釋

教育現象學方法本身又具有開放與靈活的特性,沒有固定的模式,每一個教育現象學文本所體現的方法也不盡相同。綜合已有的教育現象學作品,可以將教育現象學方法概括為以下幾類:

1. 對話式訪談

(1)對話式訪談直接指向體驗本身:詢問的是訪談對象曾經經歷過的體驗,是訪談對象在經歷某一事件當時的體驗,而非其接受訪談時的感受。教育現象學中的體驗有著自身的特殊性,即在當時情境下的、最原初的、未經反思的體驗,對話式訪談是一種懸置反思的訪談。

(2)對話式訪談的問題之間有一種內在的敘事線索:一般調查中的訪談會有一定的訪談提綱,所有問題都圍繞訪談問題逐層展開或平行並列。但教育現象學的訪談所圍繞的是一種敘事線索,由回憶事件開始,逐漸引出體驗【有事到情】。敘事線索可以幫助訪談對象盡可能詳細地回憶曾經經歷的事件,包括事件發聲的事件、地點、事情發生的經過、當時的具體感覺等,也可以讓研究者隨時觀察訪談對象接受訪談時的體驗。當人們回憶某件事時,當時的體驗會一定程度地再現,觀察訪談對象接受訪談時的體驗,有助於研究者理解訪談對象的體驗,也可以保證訪談故事的詳細、真實、指向體驗等特性。

(3)對話式訪談的對話是為了充分挖掘體驗:體驗是教育現象學的研究對象,對話式訪談的最終目的即是挖掘真實的體驗。對話是生成的過程。教育現象學的訪談中,研究者和訪談對象不是單純的主動與被動的關係,有的時候,研究者會沉浸於訪談對象的故事之中,感受訪談對象的體驗。聽的敏銳度離不開研究者自身的開放性,只有敞開自己,我們才能聽得到事物本身“說話”,才能不帶預設地接近事物本身。

2. 教育學觀察

1. 教育現象學強調觀察的教育學性,強調“看到”

2. 教育學觀察將觀察對象看做具體的人——具體的人是具有獨特個性的人、是具體情境中具有具體體驗的人。

3. *教育現象學認為,每個人都是獨特的,每個人都是獨一無二的,正是不同人的不同個性構成了世界的豐富多彩,獨特個性是人的價值所在,我們要關注人,就要關注具體的人,要關注具體人的獨特個性。教育現象學中的具體的人具體到了每一個生活場景、每一個時刻、每一個故事中的孩子,是有血有肉的生活世界中的真實的人,關注具體人的生存,關注具體人生活中的偶然性和非連續性。

4. 教育現象學中的觀察的前提:觀察者要對觀察對象有一定的瞭解,如瞭解其家庭背景、興趣愛好、生活環境等,正是因為有一定的瞭解,所以,觀察者可以把被觀察者的行為放在其個人生活歷史的大背景下、放在其整個生存情境中理解。如此,才能將觀察對象放置於整個生存情境中進行整體性理解。

5. 教育學觀察即強調觀察者和觀察對象建立一定的關係,在觀察對象的整個存在中觀察他、發現他、理解他。換言之,教育學觀察是“在他者存在的中心發現和遭遇他者”(Max van Manen. ( 1979 ) The phenomenology of pedagogy observation, Canadian Journal o f Education 4 : 1 , pp. 5 -16 .),在整個情境(total situation)中理解他者。

6. 教育學觀察立足於教育學立場理解觀察對象。

7. 教育學觀察注重研究者對觀察對象的關愛與同情性理解(sympathic understanding) 。同情性理解類似於移情(empathy),但又高於移情,因為 “教 育學通常要求教育者有一種比移情所能做到的還要更加強烈、更為親密的理解形式”([加]馬克斯•範梅南.教學機智——教育智慧的意蘊[M].李樹英,譯.北京:教育科學出版社,2001:130.)基於一種教育學的關愛,基於同情性理解看待孩子的發展,要看到孩子發展的各種可能性。只有如此,這種觀察才是更真實的觀察,才能得到更接近孩子真實體驗的數據資料。

3.趣聞軼事的改寫

1. *趣聞逸事的改寫是教育現象學的一種獨特方法要素。教育現象學的文本提倡用感性語言或詩化語言進行文本描述,這不僅體現在最終研究結果的文本描述上,而且體現在作為數據資料的趣聞逸事的描述上。正是這樣的文本描述,才讓閱讀這些文本的人產生現象學式的點頭,引起他們的反思;也正是這樣的描述,讓教育現象學研究者對自己的研究進行深刻而持久的反思,最終把握到教育生活的意義。

2. 教育現象學研究中趣聞逸事的品質影響著整個文本的品質。

3. 在進行對話式訪談之後,會請訪談對象自己將趣聞逸事描述下來,甚至也會請訪談對象改寫自己的趣聞逸事。改寫的目的是為了一次次更加迫近體驗本身,將訪談對象在故事發生時的體驗真實、具體地描述下來。但是,因為受訪談時間、訪談對象寫作能力等的限制,仍需要研究者對收集到的趣聞逸事進行進一步改寫。

4. *改寫的要求:

(1)剔除故事中“我”的反思:故事所描述的只能是事件及事件中“我”的體驗,而不能加入反思性的內容。但訪談對象在寫下這部分內容時往往會無意識地加入“反思性”的內容,因此研究者得到這些原始故事之後,首先需要剔除故事中“我”的反思,以保證體驗的情境性和純粹性,這是改寫故事的第一步,也是最基本的一步。研究者需要清楚哪些是當時的體驗,哪些是事後的反思,而要區分這些,訪談時的教育學觀察是重要的前提。研究者自己也要有類似的體驗,要能夠真切地感受到“我”在當時的情境下,可能會是一種什麼樣的體驗,經歷了這樣的情境之後,“我”可能會有什麼樣的反思【推我及人】。

(2)盡可能細化故事中“我”的體驗:體驗似乎是一種說不清、道不明的東西,甚至當用語言去描述的時候,描述出來的可能並非真實的體驗本身。語言和體驗之間總是存在一定的張力。並非所有的人都能詳細講述自己的體驗,也並非所有的人都能用文字描述體驗,我們選取的訪談對象不可能都具備細膩的感情和良好的文字表述能力。因此,這對研究者提出了新的要求,即在訪談對象所說故事的基礎上,盡可能細化故事中 “我”的體驗,盡可能讓語言與體驗之間的距離最小,迫近體驗本身。細化故事中“我”的體驗對研究者有兩方面要求:一方面要求研究者有敏銳的洞察力,能夠在訪談過程及訪談對象描述的故事中盡可能詳細地瞭解“我”的體驗,並盡可能理解這種體驗;另一方面,要求研究者具有一定的文字功底,能夠將想到的盡可能地以文字的形式表達充分。需要指出的是,細化故事中“我”的體驗,並非隨意按照研究者的主觀意願添加體驗,而是將訪談對象體驗到而未能描述的體驗進行補充描述。

(3)保證故事的短小、集中:教育現象學中的趣聞逸事均為短小的故事,每個故事只描述一件事情,描述這件事情發生時“我”的感受,這是教育現象學的故事與其他研究中所使用故事的不同之處。

5. 總之,有時候為了保證故事的生動性,也會對故事中一些個別詞句進行改寫。但故事改寫必須以訪談對象所描述故事的真實性為前提,不能誇張,更不能虛構故事,故事改寫的目的是為了保證故事的短小、生動、迫近真實體驗。

4.追溯辭源

追溯辭源也是教育現象學中一個較為獨特的方法要素,這種方法的使用切合了 “回到事物本身”的現象學口號。任何語言,在最初產生時每個字或詞都會有其自身獨特的意指,但在不同場合和不同情境下,這些詞這些字或詞的意義被引申、被借用、被無限制地擴大,甚至被誤傳和扭曲。因此,在開展研究時,追溯辭源是“回到事物本身”的一種可能的路徑,並且應該是一個有效的路徑。

追溯辭源的具體做法如下:

1. 確定追溯辭源的對象:追溯辭源之前,最重要的是要確定追溯的對象,確定對哪些字或詞進行教育學意義的追溯。

2. 從辭源學角度查找研究對象的原初意義

*需要注意的是,並非所有的教育現象學研究都可以從辭源學角度追溯,有些研究中更適合對研究對象的歷史沿革進行梳理進而探討其意義

5.主題或意義分析

1. 教育現象學中主題或意義的分析源自教育生活體驗,從教育體驗故事中生成。如範梅南所說,“現象學的研究目的在於獲得對我們日常生活體驗的本性或意義更深刻的理解”。教育現象學研究的最終目的即追尋教育生活體驗的主題或意義。

2. 教育生活體驗的主題或意義需要從故事中提取、分析,其主要步驟如下:

(1)對故事進行現象學的提問:

對每個故事都可以有很多其他的提問方式,因為人們體驗的獨特性,不同的人閱讀同一個故事會有不同的關注點,研究者可以根據自己的興趣點,對關注的問題進行提問。但是需要明確的一點是,提問時研究者要暫且懸置自己的觀點,盡可能以一種好奇、敏感的態度去看待故事,從故事本身尋找主題或意義,而非以我們想當然的態度去解釋故事。

(2)對故事進行現象學的反思:

教育現象學也具有強烈的反思性,在開展教育現象學研究的過程中,反思總是必不可少的。反思是多樣的(行動前的反思、行動中的反思、對行動的反思、行動後的反思、對反思的反思以及對鮮活體驗文本的反思等),而此處對故事的反思是對“鮮活體驗文本的反思”,目的是從文本中追尋主題或意義。這種反思既要基於文本,又要超越文本。研究者在研究過程中既須“入乎其內”——體驗生活世界,又須“出乎其外”一進行反思。對此,範梅南認為有四種主題可以引導人們的反思,即“生存的空間(空間性)、生存的感體(實體性)、生存的時間(時間性)、生存的人際關係(相關性或公有性)”([加]馬克斯•範梅南.生活體驗研究一人文科學視野中的教育學[M].宋廣文等,譯.北京:教育科學出版社,2003:136.)在既有教育學立場的前提下,我們可以分別以這四種存在主題為方向對體驗故事進行反思,發現故事的多個主題。

(3)對主題進行自由想像變更:

教育現象學研究中之所以搜集大量的教育體驗故事,是為了充分地從多個角度展開故事,使體驗的主題或意義呈現出來。不同的故事可能蘊涵著不同的主題,對所有故事的現象學提問、現象學反思也可能得岀大量的主題。如果不能提煉出一個集中的主題或意義,教育現象學研究就有可能淪為故事的羅列而失去研究的價值和意義。

*教育現象學借助現象學自由想像變更的方法,將這些相對零散的次級主題變成一個集中的主題或意義,以保證主題或意義對體驗的適切性。也就是說:通過對教育生活體驗故事的自由想像變更,可以用來生成體驗的根本主題。

6.文本寫作

1. 在教育現象學研究中,文本寫作也是其方法的一個組成部分,並且是對研究者水準最具挑戰的一種方法。

2. 教育現象學的文本寫作有著如下的獨特要求

(1)感性語言(或詩化語言)的運用:

教育現象學的文本之所以能打動人,能引起人們的思考,主要在於感性語言(或詩化語言)的使用,這也是教育現象學人文性的一種體現。強調感性語言或詩化語言,並非直接以詩或小說等形式表達教育現象學文本,所借用的只是感性語言或詩化語言中的象徵意義。正是因為這種象徵意義的存在,語言與意義之間才形成了一種張力,才使教育現象學文本獨具魅力。研究者需要不斷地改寫甚至重寫文本,這種寫作過程也是一種反思的過程。這種反思狀態中,我們似乎與生活世界分離,但這樣的一種狀態又促使我們更加深入地思考生活世界,用語言去走近、迫近、貼近生活世界。

(2)預留沉默空間:

一個真正成功的作品總有一定的含蓄性,有一定的沉默空間,因此才得以引起讀者的反思與思考。教育現象學的寫作力圖保持描述與沉默之間的張力,教育現象學的文本寫作有時會借鑒詩化語言的處理方法,這樣的語言處理方式預留了沉默空間,使得面對文本時的反思成為可能。因為運用感性或詩化的語言寫作文本,有助於喚起教育現象學文本中特有的認知和非認知意義(cognitive and noncognitive meaning),範梅南對此的區分是“一方面,認知意義是指稱性的、富含資訊的、概念化的、解釋性的;另一方面,非認知意義是表達性的、先驗的、喚起性的、充滿詩意的”(Van M anen, M. ( 1 9 9 6 ). Phenomenological pedagogy and the question of meaning. In D.Vandenberg (ed. ) ,Phenomenology and Educational Discourse, pp. 39 -64 . Durban:Heinemann Higher and Further Education.)相對於認知意義而言,非認知意義在教育現象學文本中有著更為重要的作用,它們“是指那些觸動我們心弦的、引起我們注意的、激起我們興趣的、引人入勝的或與我們交談的現象學文本喚起的特殊意義——它超越了本身所具有的普通的字面上的語言學上的意義”(Van M anen, M. ( 1 9 9 6 ). Phenomenological pedagogy and the question of meaning. In D.Vandenberg (ed. ) ,Phenomenology and Educational Discourse, pp. 39 -64 . Durban:Heinemann Higher and Further Education.)即我們所謂的弦外之音、言外之意,這類存在讓人們在理解文本時擁有想像空間從而產生共鳴。

(3)教育學立場貫穿始終:

教育現象學研究過程中,教育學立場是一條主線。我們從教育體驗故事出發,所要追尋的也是生活體驗的教育學意義。文本寫作過程也不例外,一定要有教育學的立場,使用教育者應有的語言,回復語言對體驗的迫近與結合,讓語言本身的聲音通過我們表達出來,這是教育現象學表達與寫作的前提。

3.與相似方法的辨析

1.與教育敘事的不同

1. 故事的差異

(1)教育現象學研究:教育現象學研究的數據是教育生活體驗故事。這些故事一般短小、簡練,一個故事只有一個主題,主要圍繞某種體驗而展開。教育現象學用多個短小的故事共同展現主題及意義。

(2)教育敘事研究:教育敘事中的故事是根據大量現場文本重構的故事,要求有情節,比較完整。教育敘事中的故事絕非截圖式的場面,而是宏大的場景,故事中要包括故事發生的背景等。

2. 敘事主體的不同

(1)教育現象學研究:教育現象學研究中的故事均以第一人稱展開敘述,所講述的是“我”在當時情境下的真實體驗。

(2)教育敘事研究:教育敘事中的故事可以以第一人稱開展敘述,這是一種自我敘事;更多的則是以第三人稱展開敘述,從研究者的視角觀察故事主人公,敘述過程中可能夾雜研究者個人的推測以及對故事的補充、完善。敘事只是研究的一部分,除此之外,還需要有理論框架、對研究過程的反思。

3. 敘事目的的不同

(1)教育現象學研究:教育現象學研究中的故事是“回到事實本身”的一種表現。故事本身就是對現象的細膩描述,剔除了反思成分,目的在於揭示“這種體驗到底是什麼樣子的”。這些描述是為了使事物顯現其自身為讀者所見,故事為主題或意義服務。

(2)教育敘事研究:教育敘事中的故事也為了展示研究對象的全貌,但是是經驗的組合或重構,研究者的反思內化其中,強調故事的完整性,在完整的故事中展示生活。

4. 描述的要求不同

(1)教育現象學研究:教育現象學描述事件發生時的真實體驗。

(2)教育敘事研究:教育敘事可以描述體驗,但其更應該具有一定的情節性,描述體驗只是為以生動的情節吸引人服務的。教育敘事關注故事的情節,這要求教育敘事中對故事的描述也必須關注情節,提倡對故事的“深描”。

2.與教育人種志的不同

1. 理論基礎、方法論不同

(1)教育現象學:理論基礎是現象學。方法論是現象學方法。

(2)教育人種志:理論基礎是人類學,嚴格地說以人類學中狹義的文化人類學為理論基礎。方法論是文化相對論、主客位研究。教育人類學秉承了文化人類學跨文化比較的研究方法。

2. “懸置”與“離我遠去”的不同

教育現象學的“懸置”和教育人種志的“離我而去”都強調排除預設觀點,盡可能回到事物本身,盡可能真實地理解事物,但二者又有著不同。

(1)教育現象學:“懸置”的目的是“回到事物本身”要求研究者盡可能將已有的教育理論、概念、個人觀點等放在括弧裏,擱置起來,目的在於避免它們先入為主地影響研究者,從而保證研究者不帶任何偏見地接近教育生活體驗,走進這種體驗,從體驗故事本身捕捉該體驗的主題與意義。但並非將已有的教育理論、概念、個人觀點等棄之不用。在生成主題與意義的自由想像變更階段,已有的教育理論、概念等將會發生作用。打開括弧,括弧裏的內容可以作為判斷故事本身所顯現主題與意義是否是該現象的主題與意義的一個標準。換言之,在自由想像變更階段,已有的教育理論、概念、個人觀點等將會與故事本身所呈現的主題、意義有一個整合,整合的結果將被保留為該現象的本真意義或主題。

(2)教育人種志:“離我而去”服務於主客位研究,是教育人種志遵循的一條主要原則。“我”不僅指個體,也指人生活在其中的文化及價值觀念等。也是指教育人種志的研究不能被先入之見、 “自我文化”的衡量標準、模式、圖式、類型等所影響,要 “跳出自己的文化及價值觀念,以整體的視角,全面、整體地把握和深入理解不同價值系統的互動關係,從而發掘教育現象背後的意義和價值”。教育人類學研究的理想狀態是“價值無涉”。按照這一要求,“離我遠去”並非是暫時地放下,而是永遠地拋棄。“離我遠去”保證了主客位研究的可能,讓研究者可以設身處地地理解被研究者、理解被研究者所表現出來的異文化。

3. 描述的不同

①描述對象不同

(1)教育現象學:研究對象是教育生活體驗,因此,所描述的也是教育生活體驗本身

(2)教育人種志:研究的是教育組織中成員行為的文化意義,其主要描述發生在學校組織生活中的事件,比如學校、班級、教室都可以看做學校的各級組織,這些組織中的成員因共同生活、共同工作而具有了心理認同,通過描述他們的工作、生活方式,解釋有關學校組織中成員的行為以及這些行為在學校文化中的意義。

②描述目的不同

(1)教育現象學:是為了彰顯體驗的意義。教育現象學研究中有一個前提,即事物的自我顯現,而描述的方法則讓事物的自我顯現成為可能。通過運用感性語言或詩化語言對體驗本身的細膩描述,體驗的意義得以彰顯為讀者所見,並可能對讀者產生影響,引起讀者的共鳴,這是教育現象學描述的目的。

(2)教育人種志:目的“是為理解具體問題的分析提供一個資料庫,這些問題包括有關認知、語言和交流、角色和認同、學校和社區的關係等各種問題”(桑國元,於開蓮.教育科學研究中的“離我遠去”一教育人種志及其在教育科學研究中的方法論意義[J].廣西師範大學學報(哲學社會科學版),2007(2).),以揭示研究對象的實質內涵。目的是為了理解某行為或某組織活動的意義,這裏可能涉及社會學、心理學、教育學等各種取向的內容。教育人種志的描述是研究中的例證與支撐,它們為研究中逐漸生成的假設或理論作鋪墊,而從描述中理解行為或組織活動的意義才是最重要的。

③描述角度不同

(1)教育現象學:研究關注體驗本身,強調對體驗本身的細膩、全面描述,一個體驗故事只描述一個事件、一種體驗,主題相對集中,故事也較為短小。

(2)教育人種志:教育人種志研究比較關注事物活動的發展過程,並強調研究的整體觀念。需要在一個更為宏觀的背景下解釋個體行為,不能僅將個體行為看做孤立事件,而是需要將個體放置於其所在的學校組織環境中進行綜合考察。

4. 解釋方式不同

(1)教育現象學:強調對意義、主題的追尋,面對體驗故事解釋體驗。有研究者對教育生活體驗故事的解釋性理解,比如主題和意義的展示,即為研究者對教育生活體驗的一種解釋,這只是一種可能的解釋,並非最好或唯一的解釋。雖然教育生活體驗故事可以顯現其自身,但作者提供一種解釋的可能,這可能會對讀者產生更大的影響。解釋性理解也保證了研究的完整性。

(2)教育人種志:雖然最初沒有研究假設,但在研究的過程中,如在進入現場後,通過參與觀察、深度訪談等方式搜集資料,隨著資料搜集過程的深入,研究者會根據所搜集到的資料逐漸形成研究假設。一旦形成假設,接下來就會為該假設建立理論模型,最終以三角互證法驗證假設。雖然教育人種志的理論由描述的第一手資料中獲取,但是,構建並驗證理論模型的解釋方式不同於教育現象學的解釋方式。

5. 具體之實施

1. 資料分析

1. Moustakas(1994)現象學研究資料分析的三個步驟:

① 現象還原:忠實而詳盡地描述研究參與者述說的內容;

② 想象變異(imaginative variation):透過想象、擴散的觀點,與變化解釋此現象的視框,協助研究者思考,避免思路的固著,尋求現象背後的可能意義;想象意指將分析的概念倒過來想,想象它的反面或變異的事例(例如了解網路成癮青少年如果一天不上網,會有什麼觀感;比較網絡成癮青少年和未成癮者的差異,以了解沉迷網路對網路成癮青少年的意義);擴散性的觀點是指拿與研究主題相似的概念或遙遠的概念作比較(例如比較網路成癮和藥物成癮青少年,比較網路成癮青少年和專業的鋼琴家);Moustakas表示變化解釋此現象的視框有兩種做法,一種是隨時間轉移視框,另一種是使用不同的視框解釋現象的意義(例如從青少年尚未接觸網路、剛開始接觸網路、增加網路使用時間,直至現在網路成癮,檢視網路成癮青少年對網路視框的轉變情形,以及網路對他們的意義,這些意義產生什麼變化;亦可從“家庭”這個視框,了解網路成癮青少年的家庭狀況,與家人關係和互動,沉迷網路對其家庭產生什麼改變);

③ 現象意義和本質的整合(synthesis of meanings and essences):統整透過想象變異解釋現象背後的意義,以及對不同研究參與者分析的資料,以發覺現象背後的意義和本質。

2. Hycner(1985)發展“現象學分析”的15個步驟:

① 謄寫訪談記錄;

② 懸置與還原現象;

③ 聆聽訪談內容以掌握整體的意義;

④ 描述和研究問題無關的一般意義單位;

⑤ 描述與研究問題有關的意義單位;

⑥ 訓練獨立的評論者(judge)驗證意義單位:,如有些微差異,澤研究者和評判者討論差異所在,協商因應方式;如有極大差異,則研究者咨詢其他人(例如:論文委員會),評估問題所在和解決之道;

⑦ 淘汰不必要的多餘資料;

⑧ 群聚有關聯的意義單位;

⑨ 從群聚之有關聯和意義單位中決定主題;

⑩ 撰寫每一次訪談的摘要;

⑪ 研究者帶著摘要主題和研究者參與者討論,並執行第二次訪談;

⑫ 修正主題和摘要;

⑬ 確認所有訪談記錄中的一般與獨特主題,一般主題是指所有或大部分研究者參與者參與訪談紀錄,或一位參與者各次或多數訪談記錄中的共同主題,在發現共同主題時,研究者宜切記硬將明顯不同的主題群聚在一起;獨特主題意指少部分參與者訪談紀錄,或一位參與者少數幾次訪談紀錄中,和其他參與者不同或變異的主題,而當研究者將某些變異的主題納入共同主題時,宜避免模糊化此主題和其他主題的差異性;

⑭ 闡述主題的內容,將之脈絡化;

⑮ 撰寫統整摘要。

3.總結:

1) 步驟1和2即屬於Moustakas(1994)所云現象還原;

2) 步驟3至5即屬於Moustakas所謂想象變異;

3) 步驟8至10,以及13至15即屬於Moustakas所指現象意義和本質的整合;

4) 步驟6類似於Lincoln和Guba(1985)提出的審核者審核,以確保研究者的分析確實還原了現象;

5) 步驟7則是去蕪存菁的動作,淘汰和研究主題無關聯,或是和研究參與者表達之內容不相關的多餘資料;

6) 步驟11的“和研究參與者討論摘要與主題”和步驟12,類似於Lincoln和Guba指出的研究參與者檢核。

2. 寫作結構

1.整體結構

(1)Moustakas(1994)

l 第一章:介紹和主題宣言和大綱。

主題包括:自傳宣言、關於作者此研究主題的經驗、研究主題、研究者可望獲得的知識、研究待答問題,以及研究的術語。

l 第二章:相關文獻回顧。

主題包括:回顧檢視搜尋的資料庫、介紹文獻、摘要核心發現,以及陳述研究與先前研究有何不同(例如:研究問題、模式、方法論、蒐集的資料)。

l 第三章:模式的概念架構。

主題包括:使用的理論,以及和研究設計相關的概念與程序(第三章和第四章可以合併)。

l 第四章:方法論。

主題包括:準備執行研究的方法和程序、資料蒐集的方法與程序,以及組織、分析和整合資料的方法與程序。

l 第五章:資料呈現。

主題包括:資料蒐集、資料分析、資料整合、視域化、意義單位、叢集主題、文本描述、結構描述、經驗的意義和本質的整合。

l 第六章:摘要、啟示和結果。

主題包括:研究的總結摘要、研究發現如何有別於文獻回顧整理的要點,建議未來研究、研究限制、討論研究的蘊義或啟示,最後創意的結語,說出研究的本質,以及對於研究者的啟發。

(2)Polkinghorne(1989)

相較於第一種模式沒有那麼具體,此一模式,研究者描述蒐集資料的程序,以及從原始資料轉化成較為普遍描述的步驟。再者,研究者納入先前一項研究的回顧、主題相關的理論、對於心理學理論和應用的啟示。Polkinghorne對於如此一種報告之衝擊的評述:產生研究報告,針對一經驗給予準確、清楚的描述和闡明。讀者讀完之後,應該會帶走一種感覺:“對於那種經歷者的切身感受,我有了更好的理解”(p46)

(3)van Manen(1990,2014)

① 首先討論“處理文本”,研究的最終報告只呈現、組織逐字稿就算不上是好的現象學研究;其推薦若干替代寫法,認為研究應該依照主題組織,檢視所研究之現象的核心面向。

② 分析重整文本資料,轉化成為較大的理念(例如:對比理念),或是聚焦速效,描述特定生活情境。

③ 也可以先描述本質,然後再呈現該等本質的其他變化形式例子。

④ van Manen建議,作者或許該開發創新的報告方式,或是融合應用。

2.內嵌結構

1. (一種寫法是)作者在敘事當中速寫一小段文字,或是將此段文字插入視覺圖形,從而呈現研究參與者的經驗“本質”。

2. 另一種寫法是透過討論現象學和其哲學預設,來引導讀者認識現象學。

3. Moustakas(1994):“撰寫富有創意的結尾,說出研究的本質,以及對你的啟發,尤其是在知識和價值和你未來的專業-個人生活”

3. 品質指標