俯以察地——第四章 自然资源与自然灾害(1)

自然地理环境是人类社会发展的自然基础,人类的生产生活从根本上都源于各种各样的自然资源,我们必须正确认识、合理利用和保护它,实现可持续利用。但是自然界也有一些不和谐的“颤音”,威胁我们的生存,酿成灾害,需要我们积极应对,加强防范。理解这些内容,就需要在了解自然地理环境的基础上进行分析,并体会自然地理学在这些方面的应用。

4.1 自然资源概述

我们的生存必须依赖于各种资源,例如食物、土地、空间等等,资源(resource)广泛存在于自然界和人类社会。广义上除了自然界生成的天然物质外,还包括因人而生、由社会所创造的资源,例如勤劳、健康、具有一定专业技术的人力资源,狭义上专指自然资源,事实上,如果没有肥沃的土壤、丰富的原材料以及能源,人力资源也很难发挥起作用,正所谓“巧妇难为无米之炊”。

本节我们聚焦自然资源,了解其内涵、特性、评价以及应当秉持的自然资源观。

自然资源的含义、分类与特点

自然资源是指存在于自然界的人类赖以生存和发展的自然物质和能量,狭义上专指能够产生经济价值的经济资源。由于受认知能力和科技水平的限制,在社会发展的不同阶段,人们对自然资源的认识往往是不同的,例如,石油在古代的利用程度很低,而在现代则是具有战略意义的资源。

从不同角度能够对自然资源进行分类。按照自然资源的物质组成,可以分为矿产资源、水资源、生物资源、土地资源(包括土壤和空间)、气候资源等。按照资源存在的空间,可以分为陆地资源、海洋资源和大气资源。

这里重点介绍按照资源的增殖能力的划分,可以分为可再生资源和不可再生资源。可再生资源是指可重新利用的资源,或在短时间内可再生,或可循环使用的自然资源,如太阳辐射、风、水力、潮汐等;不可再生资源是指经人类开发利用后,在人类历史尺度上不可能由自然过程再生,可能枯竭的自然资源,如各种矿产资源。可再生资源中有一部分资源在短时间内可以更新而保持数量的不减少,也称为可更新资源,如水资源、土地资源等。

可再生资源与不可再生资源的分类是相对的。多数可再生资源只有在合理开发利用的前提下,才可以获得再生;当开发利用不合理时,它们的再生周期就会延长,甚至变成不可再生资源。例如在干旱区,地下水的开采速度超过补给速度,那么这些水资源就可能耗尽,以致难以再生。

自然资源作为自然环境的一部分,不可避免地具有自然环境的特征,同时又作为人类活动的基础,有具备了不同于一般自然环境的特征。因此,自然资源具有自然、经济双重属性,是联系人与自然的纽带之一,把人类社会与自然界有机地联系在一起。自然资源不仅有很大一部分进入了社会系统,参与社会经济循环,具有十分明显的经济意义,而且人类对自然资源的开发利用也对自然界造成了巨大而深刻的影响。

任何自然资源都具有使用价值,这是它成为资源的前提。自然资源的使用价值包括两个方面,一是其本身的特征,二是人类的经济与技术条件。过去不是资源的物质,现在已有很多成为了十分重要的资源,当然也存在现阶段尚未认识的具有使用价值的自然物,也许在未来就会成为重要的自然资源。自然资源也是不可缺少的,没有自然资源,人类无法生存,一切社会经济活动也将无从进行。当然,随着技术进步,一部分产业对自然资源的依赖性逐渐降低,自然资源对经济发展与产业布局的影响也趋于弱化。

大部分自然资源具有多种功能和用途,这就是自然资源的多用途性,例如煤既可以作为燃料,又可以作为化工原料。自然资源的用途广泛则表明有些资源在某项功能上是相通的,在一定程度上具有可替代性,例如煤、太阳能、水力、风能等都可以用于生产电能,这种可替代性也为人类解决资源短缺和枯竭问题提供了可能。

各种自然资源的分布都受到大的自然地理环境分异的制约和影响,具有显著的空间差异性,一是表现在地域分布的不均衡性,有的地方资源种类多、数量大、质量好,有的地方则种类少、数量少、质量差;二是表现在同一地方不同的空间中自然资源具有不同的组成,富集程度也不一样。

尽管自然界物质丰富,但相对于人类的需要而言,自然资源在数量上是不足的,这就是自然资源的有限性。不仅不可再生资源是有限的,可再生资源同样也是有限的,这种有限不仅表现在数量上,还表现在空间分布和结构上。在一定空间范围内,自然资源的数量、种类和分布是确定的,在一定的历史条件下,自然资源的供给能力和数量也是有限的。在多种资源的组合中,如果某种资源短缺而又无其他资源替代,这种资源也就成为限制因素,并影响其他资源的利用,例如干旱区的水资源紧缺,成为了限制农业发展的重要因素。

自然资源同其他事物一样,都处于永恒的运动变化中,有生有灭。在自然演进过程中,多数自然资源的变化是缓慢的、不易被人察觉的,但一旦人类对其施加了某种影响,就会加剧这种变化,这种影响可能使有利的,也可能是负面的,例如人类对土地资源的利用,一方面促进了土壤的发育,形成肥沃的耕作土壤,另一方面则可能导致土壤污染、土壤退化等不利结果。

自然资源也并非孤立的存在于自然界,而是通过内在的相互联系、相互影响和相互制约,在功能上耦合成一个系统,这就是自然资源的整体性。例如,陆地水资源的形成和变化既与气候状况有关,又与地形、土地等要素密不可分,水资源的循环运动又对其他资源的形成和变化产生重大影响。

自然资源评价

自然资源对一个区域的发展具有重要意义,“摸清家底”才能有长足、稳定的发展,因此就要对自然资源进行评价。

首先要搞清楚的是“有多少”的问题,即自然资源量的评价,以确定自然资源的开发规模和对区域经济发展和布局的保证程度,既要考虑当下,又要立足长远。但是这样的评价也只是大致估算,不同种类的自然资源的数量表示形式或方法不同,限制于当前的技术水平和经济条件,我们也不能完全确定有多少资源尚未发现。

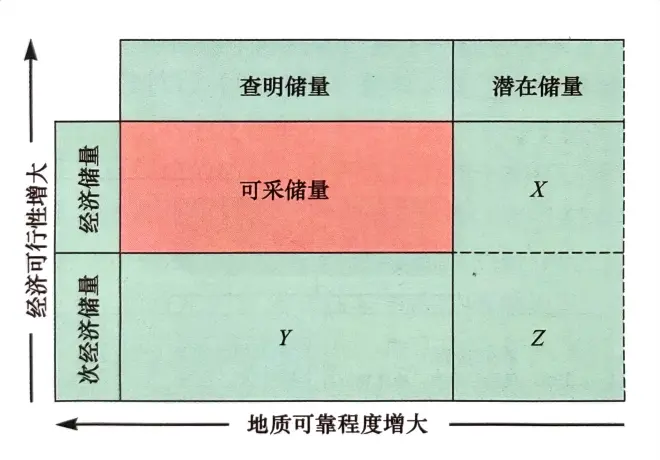

不过,对于任何一种资源的储量可以按照下面的方法进行估计。图中最大的矩形代表某种特定资源的总储量,已探明和发现的资源数量称为查明储量,尚未查明的称为潜在储量,现有技术可以利用的称为经济储量,由于各种原因尚无法利用或很少利用的称为次经济储量。已查明并且在现有条件下可以开采的资源熟练称为可用储量,如果发现了新的可开采资源储量,它就会向右移动,如果改进了利用方法则会向下移动。

除了数量特征,自然资源还具有“品相好坏”这样的质量特征。对自然资源质的评价主要是考察其可利用价值和对一些生产部门的适合程度,只有达到一定质量标准的自然资源才真正具有开发利用价值,而这也受限于一定时期的技术水平和经济基础等因素。因此,自然资源质的评价也要考虑技术上的可能性、经济上的合理性和需求上的迫切性。

自然资源在空间中分布不均,不同地域中有不同的自然资源的组合情况,因此自然资源的地理分布和地域组合特征也需要考量,它影响到开发利用的次序、成本、产业结构等,搞清楚一个区域的主导资源、辅助资源、优势资源与限制资源。

任何自然资源的开发利用和对自然的改造都会引起不同的效应,不但表现在经济方面,更表现在社会、生态等方面。只有正确分析各方面的正负效应,综合权衡利弊,才能对自然资源开发利用做出正确决策。当然,也必须秉持科学、客观的态度,不可夸大其词。

最后,自然资源也是有限的,在一定条件下,它所能维持的人口基本生存和发展支撑能力是有限度的,这个限度被称为资源承载力。资源承载力是客观存在的,虽然会因人类社会发展而变化,但在当下这个限度也是十分重要的。因此自然资源的评价离不开资源承载力的分析,这也是自然资源管理和开发利用规划的重要依据。任何一种资源都具有承载力,后面几节中涉及某种资源的承载力的概念时不再重复。

自然资源观

人类对自然资源在社会经济生活中的作用,对自然资源开发利用的态度以及人与自然资源的关系的认识和看法,就是所谓的自然资源观。在不同历史时期,我们对自然资源有着不同的认识、利用方式,自然资源对人类经济社会发展所起的作用也是不同的。经过无数代人的实践,我们现在对自然资源的数量、价值、开发利用与保护等方面应当秉持下面的态度。

第一,在自然资源的数量上,应当认为是有限的。承认资源的有限性,使人们不得不注意节约和合理利用,从而保证自然资源的可持续利用。

第二,在自然资源的价值上,应当认为是有价值的。这种价值并不是所谓商品的价值,即凝结在商品中的一般社会劳动,而是自然资源对人类社会发展的积极意义。

第三,在自然资源的开发利用与保护上,应当合理利用与科学保护,既不能“只利用不保护”,也不能“只保护不利用”。对自然资源利用的同时也要有保护意识,不能竭泽而渔,合理分配短期利益和长远利益;资源保护中也要允许一定程度的利用,才能促进保护。既要禁止当代人的资源透支,也要给当代人合理开发利用资源的权利。

第四,对于“环境是否属于一种自然资源”这个问题,应当持肯定态度。环境是一种“无形”的自然资源,它表现为一种潜力或者容量,同样具备自然资源的各种特性。把环境作为一种自然资源,实行资源管理,将消耗环境资源的代价加入到建设的预算中,有利于确保环境的可持续性。

总之,当下应当秉持的自然资源观是将长期利益与短期利益相结合,人与自然协调统一,保护与利用并重,经济自然一体化,注重循环利用的综合观念,这是人地关系在自然资源方面的体现,也是人类对资源开发利用历史的科学总结。