黑龙江八一农垦大学-机械设计-教学大纲

《机械设计》课程教学大纲

一、课程信息

课程编号:N200203106课程名称:机械设计

英文名称:Machine Design

课程类别:专业基础课课程性质:必修

总学时:64(理论 56+实验 8)学分:3.5

适用专业:机械设计制造及其自动化

先修课程:画法几何 机械制图 理论力学 材料力学互换性与测量技术机械工程材料 机械制造基础、机械原理

二、课程目标

(一)完成课程学习后,应达到的教学目标

目标 1:掌握设计或选用通用机械零部件的基本理论、基本知识和基本技能,了解机械设计的一般规律,具有机械设计传动装置和一般机械的能力。

目标 2:具有运用标准、范围,查阅技术资料的能力、计算能力、绘图能力和运用计算机进行辅助设计的能力。

目标 3:树立正确的设计思想,理论联系实际,具有创新精神。

目标 4:掌握机械设计的实验原理和方法,具有进行实验研究的初步能力。

目标 5:了解机械设计的新理论、新方法及发展趋向(了解机械设计的新发展)。

(二)课程支撑的毕业要求指标

(1) 指标点 1-3:具备机械设计、制造及其自动化领域相关的工程基础知识,并能够用于复杂机械工程问题的分析、设计和评价;

(2) 指标点 2-3:能够通过文献研究、资料分析、数学模型等方法,考虑设计、制造、使用的影响因素,通过方案对比,研究解决复杂机械工程问题的合理方案;

(3) 指标点 3-2:能够应用机械设计的原理和方法,设计满足特定需求的单元(部件)设计并用图表、报告、论文或实物呈现设计结果;

(4) 指标点 4-2:能够结合机械系统具体功能、性能及成本等具体工程问题,依据解决方案,确定合适的研究路线,设计实验方案;

(5) 指标点 6-1:了解通用机械及农业机械的机械设计、制造、控制、运行的相关标准和规范、知识产权、产业政策和法律法规,理解不同社会文化对机械工程活动的影响。

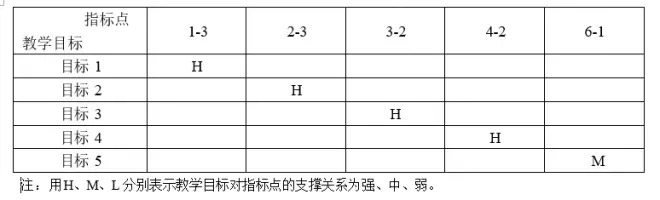

(三)课程教学目标与毕业要求指标点关系

三、理论教学内容

(一)第一章 绪论

课程的研究对象,课程的性质和任务,机械设计的基本要求和一般过程;机械零件的主要失效形式和设计准则。本课程的特点和学习方法。

教学要求:搞清楚“学什么”、“为什么学”和“如何学”这三个大问题,树立学好本课程的信心和决心。

重点和难点:本课程的性质、特点和学习方法

(二)第二章机械及机械零件设计概要

设计机械及机械零件的基本要求和一般程序(或方法):机械零件的主要失效形式和设计要求和设计准则;机械设计的材料选用、结构工艺性和标准化(部分内容自学)。

教学要求:(1)从总体上建立起机械设计和机械零部件设计的总体概念,从机械的总体要求出发,引出对机械零部件的要求,根据零件的失效形式,拟定设计准则,用一定的设计方法来设计零部件;(2)掌握机械零件材料的选用原则和结构工艺性的基本要求,学会采用标准;(3)零件的失效形式及设计准则; 机械零件的材料、结构工艺性及机械设计的标准化。重点:机械零件的失效形式及设计准则。

难点:设计机械零件时结构工艺性。

(三)第三章 机械零件的强度

机械零件的载荷与应力;机械零件的疲劳强度计算;机械零件的接触强度。

教学要求:掌握关于机械零件的载荷与应力的基本概念,尤其要熟练掌握变应力、极限应力、许用应力与安全系数、接触应力的基本概念。

重点:机械零件的载荷与应力的分类及变应力、极限应力、许用应力与安全系数、接触应力的概念和有关公式。

难点:变应力下机械零件的极限应力与安全系数的确定。 接触应力的基本概念和计算公式。

(四)第四章 摩擦、磨损及润滑概述摩擦、磨损、润滑剂和添加剂。

教学要求:(1)了解各类摩擦的机理、特性及其影响因素,特别是了解流体动力润滑的基本概念;(2)了解各种磨损的机理、特性及其影响因素;(3)了解润滑的作用及润滑剂的主要性能指标。

重点:摩擦、磨损的分类、机理、特性及其影响因素,形成油膜的动压和静压原理,弹性流体动力润滑的基本知识。

难点:润滑剂的主要性能指标及其影响因素。

(五)第五章 螺纹联接和螺旋传动

螺纹及螺纹联接的基本知识;螺栓组联接的设计,包括单个螺栓联接的预紧、强度计算,螺栓组结构设计、受力分析及提高螺纹联接的强度的措施等;滑动螺旋传动的设计计算方法。教学要求:(1)掌握螺纹的基本知识——螺纹的基本参数、常用螺纹的种类、特性及其应用;( 2) 掌握螺纹联接的基本知识——螺纹联接的基本类型、结构特点及其应用,螺纹联接 标准件,螺纹联接的预紧与防松;(3)掌握螺栓组联接设计的基本方法——螺栓组联接的结构设计,受力分析,单个螺栓 联接的强度计算理论与方法;(4)掌握提高螺纹联接强度的各种措施;(5)掌握滑动螺旋传动的常用设计方法。

重点:(1)螺纹及螺纹联接的基本知识;(2)螺栓联接受力分析,主要是承受横向载荷和轴向拉伸载荷紧螺纹联接的强度计算;(3)螺栓组联接的综合计算,主要是三种情况:①校核螺栓组联接螺栓的强度;②设计螺栓组联接螺栓的直径尺寸;③确定螺栓组联接所能承受的最大载荷。

难点:(1)螺纹联接的结构设计与表达;(2)受倾覆力矩作用的螺栓组联接受力分析;(3)复杂受力状态下的螺栓组联接受力分析;(4)受预紧力和轴向工作载荷作用时,单个螺栓联接的螺栓总拉力的确定。

(六)第六章 键、花键、无键联接和销联接

键联接的类型、特点,平键联接、花键联接的工作原理、结构。

教学要求:(1)掌握平键联接的工作原理、结构特点,平键的剖面尺寸和长度的确定方法及平 键联接强度校核计算方法;(2)掌握花键联接的齿形、特点、工作原理。

重点:平键联接的工作原理、失效形式和强度校核计算;平键剖面尺寸及长度的确定。难点:平键联接的工作原理、失效形式和强度校核计算;平键剖面尺寸及长度的确定。

(七)第七章 铆接、焊接、胶接和过盈联接联接的工作原理、设计计算及比较。

(八)第八章 带传动

带传动的类型、工作原理、特点及应用。普通 V 带与 V 带轮的规格和基本尺寸。带传动的理论基础——带传动的几何尺寸,受力分析,应力分析,弹性滑动与打滑现象,带传动的失效形式及设计准则。普通 V 带传动的设计,带传动的张紧。

教学要求:(1)了解带传动的类型、工作原理、特点及应用(含同步带传动);(2)熟悉 V带与 V 带轮的结构、规格与基本尺寸;(3)掌握带传动的受力分析、应力分析与应力分布图、弹性滑动和打滑的基本理论;(4)掌握带传动的失效形式、设计准则、普通 V 带传动的设计计算方法和参数选择原则。

重点:(1)带传动的工作原理、特点及其应用;(2)带传动的工作情况分析—受力分析、应力分析、弹性滑动与打滑;(3)带传动的失效形式、设计准则和普通 V 带传动的设计计算。难点:(1)带传动中的弹性滑动与打滑现象及其相互间的区别;(2)最大有效拉力 Fmax 的物理意义及其影响因素;单根 V 带所能传递的基本额定功率 P。的物理意义及其影响因素;(3) 普通 V 带传动设计时的参数选择(型号、d、a).

(九)第九章 链传动

链传动的类型 、工作原理、特点及应用。滚子链条与链轮的结构、规格和尺寸。链传动的运动特性。

教学要求:(1)了解链传动的类型、工作原理、特点及其应用;(2)了解滚子链的结构、规格及其链轮的结构特点;(3)掌握链传动的运动特性。

重点与难点:(1)链传动工作原理、特点及应用;(2)链传动的运动特性、链传动的“多边形效应”。

(十)第十章 齿轮传动

齿轮传动的失效形式和设计计算准则。齿轮常用材料及热处理形式。齿轮传动的计算载荷。齿轮传动的受力分析,齿轮传动的承载能力计算。齿轮的结构。齿轮传动的设计(材料、热处理、精度、主要参数的选择与确定、几何尺寸计算、结构等)。

教学要求:(1)掌握齿轮传动的失效形式及其机理、失效部位,以及针对不同失效形式的设计计算准则;(2)掌握选用齿轮材料及热处理方式的基本要求;(3)理解计算载荷的定义及载荷系数的物理意义、影响因素及减小载荷系数的措施;(4)熟练掌握齿轮传动的受力分析方法——包括假设条件、力的作用点、各分力大小的计算与各分力方向的判断;(5)掌握直齿圆柱齿轮传动的齿面接触疲劳强度和齿根弯曲疲劳强度计算的力学模型、理论依据、力作用点及计算点(或截面)、应力的类型及变化特性,掌握强度计算公式中各参数的物理意义及其对应力(或强度)的影响,掌握斜齿圆柱齿轮传动强度计算的特点;(6)掌握齿轮传动的设计方法与步骤(包括材料、热处理方式和精度选择、参数选择和结构设计)。

重点:(1)齿轮传动的失效形式;(2)齿轮传动的计算载荷及轮齿受力分析;(3)圆柱齿轮传动强度计算中的重要基本概念(σH,[σH],σF,[σF])、重要系数(ZE,ZH,Zβ,YF, YS,Yε,Yβ)的物理意义、影响因素及这些系数对齿轮传动强度的影响。

难点:(1)齿轮传动的失效机理分析;(2)斜齿圆柱齿轮的各分力大小计算和轴向力 Fa 的方向判断,各类齿轮传动的综合受力分析;(3)载荷系数的主要影响因素及减少措施;(4)齿轮传动设计计算中各个系数的物理意义、影响因素及这些系数对齿轮传动强度影响;(5)齿轮传动设计中主要参数的选择(Z1,φa,β,x)及参数的协调与中心距圆整。

(十一)第十一章 蜗杆传动

蜗杆传动的特点及应用。蜗杆传动的主要参数及其选择。蜗杆传动的失效形式、设计准则及材料选择。蜗杆传动的受力分析及运动分析,蜗杆传动的承载能力计算。蜗杆传动的效率、润滑和热平衡计算。蜗杆、蜗轮的结构。

教学要求:(1)了解蜗杆传动的特点及应用;(2)掌握普通圆柱蜗杆传动的主要参数及其选择原则;(3)掌握蜗杆传动的主要形式、设计准则和常用材料及选用原则;(4)掌握蜗杆传动的受力分析及其强度计算特点;(5)了解对蜗杆传动进行效率计算和热平衡计算的意义和方法,掌握提高传动效率和散热能力的措施。

重点:(1)蜗杆传动的特点及正确啮合条件;(2)蜗杆传动的受力分析;(3)蜗杆传动的失效形式、设计准则、材料选择及其强度计算特点;(4)蜗杆传动的效率与热平衡计算。

难点:(1)蜗杆传动的特点及正确啮合条件;(2)蜗杆传动变位的特点;(3)蜗杆传动的受力分析与运动分析。

(十二)第十二章滑动轴承

滑动轴承的类型、特点及应用;滑动轴承的结构特点;轴瓦材料的基本要求和常用轴瓦材料;非液体摩擦轴承的设计计算。液体动压形成原理及基本方程,液体动压径向滑动轴承的计算要点。多油楔动压轴承简介。

教学要求:(1)了解滑动轴承的类型、特点及其应用;(2)掌握各类滑动轴承的结构特点;

(3) 了解对轴瓦材料的基本要求和常用轴瓦材料,了解轴瓦结构;(4)掌握非液体摩擦轴承的设计计算准则及其物理意义;(5)掌握液体动压润滑的基本概念、基本方程和油楔承载机理;(6)了解液体摩擦动压径向润滑轴承的计算要点(工作过程、压力曲线及需要进行哪些计算);(7)了解多油楔轴承等其他动压轴承的工作原理、特点及应用;(8)了解滑动轴承采用的润滑剂与润滑装置。

重点:(1)轴瓦材料及其应用;(2)非液体摩擦轴承的设计准则与方法;(3)液体动压径向滑动轴承的基本方程及形成液体动压润滑的必要条件。

难点:液体动压径向滑动轴承的基本方程及形成液体动压润滑的必要条件。

(十三)第十三章 滚动轴承

轴承的结构和特点,滚动轴承代号的组成及常用滚动轴承的类型代号;滚动轴承的选择计算方法;滚动轴承部件的组合设计。

教学要求:(1)了解各类轴承的结构和特点,能正确选择轴承的类型;(2)熟悉滚动轴承代号的组成及常用滚动轴承的类型、尺寸、公差等级、代号;(3)掌握滚动轴承承载能力校核计算方法;(4)能正确进行滚动轴承部件的组合设计,会画滚动轴承部件装配图。

重点:(1)滚动轴承类型的选择;(2)滚动轴承基本额定寿命的计算;(3)滚动轴承部件的组合设计

难点:(1)滚动轴承类型的选择;(2)计算轴承内部轴向力的角接触球轴承和圆锥滚子轴承轴向载荷的计算;(3)滚动轴承的组合设计,特别是支承结构形式的选用,轴承内外圈的定位固定及角接触轴承的安装方式。

(十四)第十四章 联轴器、离合器

联轴器的功用与分类,几种常用联轴器的结构、工作原理、特点及选择与计算方法。教学要求:(1)掌握常用联轴器、离合器和制动器的主要类型、结构、工作原理、特点及选择与计算方法;(2)掌握联轴器联接的两轴间位置补偿的原理及联轴器和离合器在功能上的同异。

重点与难点:各类联轴器、离合器和制动器的结构、工作原理、特点及选用。

(十五)第十五章 轴

轴的功用与分类;轴的材料和选用;轴的受力与应力分析;轴的结构设计基本要求和方法;轴的强度计算。

重点:(1)各类轴的受力与应力分析;(2)轴的结构设计;(3)转轴的设计程序;(4)转轴的强度计算。

难点:(1)各类轴的受力与应力分析;(2)转轴的强度计算;(3)轴的结构设计。(轴上零件的定位固定方法,与轴的配合、结构工艺、确定个段轴的直径 d 和长度 L 等)

(十六)第十六章 弹簧

弹簧的功用、分类、材料、许用应力及制造。圆柱形压缩(拉伸)螺旋弹簧的设计

计算。

教学要求:(1)了解弹簧的功用、分类、材料及许用应力的确定;(2)掌握圆柱形压缩(拉伸)螺旋弹簧的主要几何参数、特性线、强度计算与刚度计算的目的和计算公式。

重点与难点:圆柱形压缩(拉伸)螺旋弹簧的设计计算。

(十七)第十七章 传动方案及创新设计

传动装置在机器中的作用与分类;传动方案的拟定与传动类型的选择,方案创新设计。教学要求:了解传动装置在机器中的作用与分类对比,掌握传动方案的拟定要求及传动类型的选择。

重点与难点:(1)各种传动形式的特点、性能和应用;(2)传动方案的拟定,方案创新。

四、实验(实践)教学内容

《机械设计》课程实验实现课程目标 3。实验内容为:

1、实验一 带传动

(1) 了解带传动实验台的结构和工作原理。

(2) 通过实验,认识带传动中的弹性滑动现象和打滑现象,培养从实践中获取知识的能力。

(3) 了解影响带传动能力的因素

(4) 掌握带传动中转矩、转速的测试方法,绘制出带传动滑动曲线和效率曲线。通过典型车床、钻床、铣床夹具的拆装,掌握典型车床、钻床、铣床夹具的基本结构和工作原理。

2、实验二 液体动压滑动轴承性能分析

(1) 测定和绘制径向滑动轴承径向油膜压力曲线,求轴承的承载能力。

(2) 观察载荷和转速改变时油膜压力的变化情况。

(3) 观察径向滑动轴承油膜的轴向压力分布情况。

(4) 了解径向滑动轴承的摩擦系数 f 的测量方法和摩擦特性曲线的绘制原理及方法。

3、实验三 轴系部件设计与分析

(1) 熟悉并掌握轴及轴上零件的结构、功用、工艺要求和装配关系;

(2) 熟悉轴的结构设计和轴承部件组合设计的基本要求,掌握轴上及轴上零件的定位与固定方法,轴承的调整、润滑和密封方法;

(3) 通过轴承部件的组装与测绘,学会对现有机械部件进行结构分析,培养结构设计能力。

4、实验四 机械系统创意组合及参数可视化分析

(1) 认识组成机械系统常用的零部件及安装方式。

(2) 根据负载的形式设计不同传动比、不同传动路径的传动系统方案,并对系统方案进行评价。

(3) 组合装配机械系统。

(4) 利用检测系统检测实际系统的传动比效率。

(5) 对系统输入、输出的传动速度变化及系统效率变化进行分析。

五、各教学环节学时分配

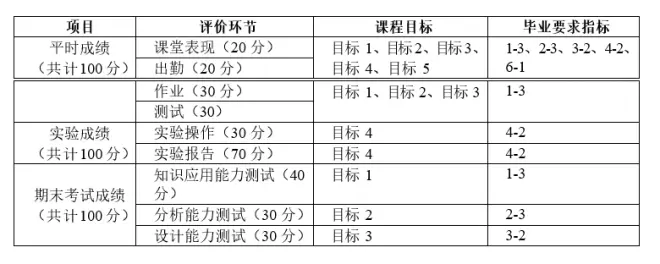

六、课程目标达成要求及评价

七、教学方法与手段

本课程教学过程中使用的教学方法有:讲授法、案例教学法和研讨法。

(1) 讲授法:讲授法是最基本的教学方法,对重要的理论知识的教学采用讲授的教学方法,直接、快速地让学生掌握,为学生打好坚实的理论基础。

(2) 案例教学法:由学生对选定的具有代表性的典型机械工程案例,进行有针对性的分析和讨论,做出合理的判断和评价

(3) 研讨法:在本课程的讨论课中,让学生在小组或团队中进行合作学习,激发学习兴趣、促进学生主动学习。学生通过讨论,可以培养创新思维能力、技术表达能力及分析总结能力。

此外,将信息技术手段与该课程整合,利用多媒体、演示课件等手段,为学生提供快速灵活的信息获取资源,培养学生自主发现和自主探索的创新精神。

八、课程考核方式

(一)考核方式

课程考核总成绩由平时成绩、实验成绩和期末考试成绩三部分组成。其中,平时成绩考核采用课堂表现、出勤、作业等相结合的方式;实验成绩考核采用实验操作和实验报告综合评定的方式;期末成绩考核采用闭卷考试的方式。

(二)评分标准

1、综合计分方法(可根据当年的教学内容进行适当的变动)

课程总成绩=平时成绩(30%)+实验成绩(10%)+期末考试成绩(60%)。

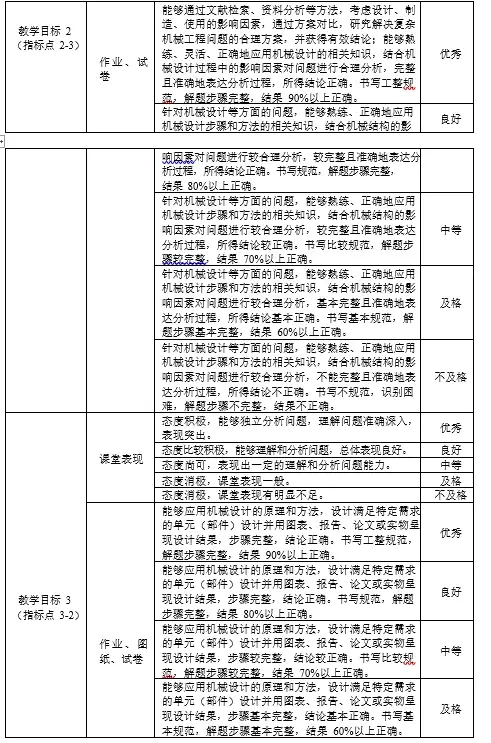

2、评分标准

九、推荐教材和教学参考书

教 材:《机械设计》(第九版),濮良贵编著,高等教育出版社,2017年。

参考书:《机械设计》(第三版),邱宣怀编著,北京:高等教育出版社,1989年。

《机械设计》(第八版),濮良贵编著,北京:高等教育出版社,2013年。

《机械设计》(第四版),邱宣怀编著,北京:高等教育出版社,2007年。

《机械设计》(第16版),(德)穆斯编著,孔建益译,北京:机械工业出版社,2012年。

《机械设计》,吴宗泽等主编,高等教育出版社,2009年。

大纲制订人:大纲审核人:

专业教学指导委员会审核:

制订日期: